- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

12.2.3. Переломы нижней челюсти

Удобной для клинического применения является классификация неогнестрельных переломов нижней челюсти, предложенная Б.Д.Кабаковым и В.А.Малышевым. В соответствии с этой классификацией неогнестрельные переломы нижней челюсти подразделяют следующим образом.

А. По локализации.

1. Переломы тела челюсти:

а) с наличием зуба в щели перелома;

б) при отсутствии зуба в щели перелома.

2. Переломы ветви челюсти:

а) собственно ветви;

б) венечного отростка;

в) мыщелкового отростка: основания, шейки, головки.

Б. По характеру перелома.

Без смещения отломков, со смещением отломков.

Линейные, оскольчатые.

В зависимости от количества линий перелома выделяют одиночные, двойные (два перелома на одной стороне челюсти), двусторонние (переломы на разных сторонах челюсти), множественные переломы. Одиночные переломы встречаются чаще, чем двойные; множественные — реже, чем одиночные и двойные.

В зависимости от направления щели перелома последние могут быть поперечными, продольными, косыми, аркообразными и зигзагообразными, крупно- и мелкооскольчатыми.

Перелом нижней челюсти может быть полным, проходящим через всю толщу костной ткани, и неполным (трещина), когда целость компактной пластинки какого-то отдела кости не нарушена.

Перелом нижней челюсти возникает вследствие воздействия силы, превышающей пластические возможности костной ткани. Такой перелом принято определять, как травматический. В случае снижения прочности костной ткани вследствие ее истончения при некоторых заболеваниях (злокачественная опухоль, кистозное новообразование, дисплазия, хронический остеомиелит и др.) может возникнуть перелом нижней челюсти под воздействием усилия, не превышающего физиологическое (пережевывание пищи). Такой перелом называют патологическим. Перелом может быть в месте приложения силы (прямой) или на некотором удалении от этого места и даже на противоположной стороне (непрямой или отраженный). Довольно часто прямые и непрямые переломы возникают одновременно, особенно при расположении линии перелома с двух сторон от средней линии.

Переломы тела нижней челюсти клинически подразделяют на переломы подбородочного отдела (в пределах от клыка до клыка); бокового отдела (в пределах от клыка до второго моляра); области угла (участок между вторым и третьим моля-

ром и лунка третьего моляра). В области угла перелом чаще проходит через лунку восьмого зуба.

Переломы нижней челюсти в пределах зубного ряда, как правило, открытые, так как при смещении отломков происходит разрыв не только надкостницы, но и связанной с ней слизистой оболочки альвеолярной части. Кроме того, в щели перелома часто расположен корень зуба, т.е. она сообщается через травмированную периодонтальную щель с полостью рта. Переломы за зубным рядом чаще всего закрытые, но могут быть открытыми в случае разрыва окружающих мягких тканей.

Механизм перелома нижней челюсти. Перелом нижней челюсти возникает вследствие перегиба, реже — сжатия и сдвига, крайне редко — отрыва. Нижняя челюсть имеет дугообразную форму. Действующая на нее сила вызывает выраженное напряжение костной ткани в наиболее изогнутых ее участках (подбородочный отдел, угол челюсти, область подбородочного отверстия и лунки клыка) и в тонких местах, т.е. наиболее вероятного изгиба ее (шейка нижней челюсти). Именно в этих наиболее «слабых» участках ломается нижняя челюсть вследствие перегиба. Могут быть различные клинические варианты переломов нижней челюсти как следствие перегиба:

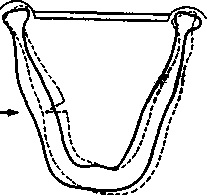

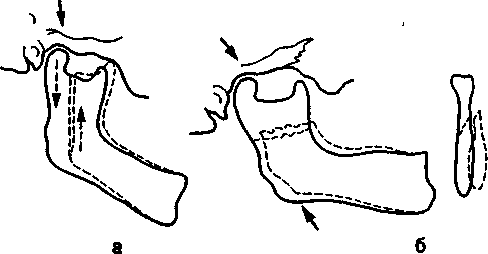

прямой перелом бокового отдела тела нижней челюсти, если сила приложена на небольшой площади этого участка. Иногда этот прямой перелом может со четаться с непрямым в области мыщелкового отростка с противоположной стороны (рис. 12.5, а);

непрямой перелом с противоположной сто роны в области шейки нижней челюсти или угла ее, если сила приложена на большой площади бо кового отдела тела нижней челюсти (рис. 12.5, б);

непрямой перелом по средней линии, если сила приложена симметрично на широкой площа ди бокового отдела тела нижней челюсти с обеих сторон (рис. 12.5, в);

непрямой перелом в боковом отделе подбо родочной части тела нижней челюсти и в области шейки ее (с другой стороны), если сила приложе на с двух сторон несимметрично на широкой пло щади бокового отдела тела нижней челюсти (рис. 12.5, г). При смещении места приложения силы с одной стороны к углу тела нижней челюсти кзади произойдет прямой перелом в области угла и не прямой в боковом участке подбородочного отдела тела нижней челюсти (рис. 12.5, д);

непрямой перелом в области шеек нижней челюсти с двух сторон, если сила приложена на широкой площади в области подбородочного от дела тела нижней челюсти.

Таким образом, в результате перегиба прямой перелом нижней челюсти возникает в случае приложения силы на небольшой площади определенного участка челюсти. Перелом будет непрямым (с противоположной стороны), если сила приложена на значительной площади костной ткани.

283

челюсти подвергается сжатию. При этом происходят перелом костных балочек и нарушение структуры кости. Вследствие этого разъединяется кость по обеим сторонам от сжатого участка.

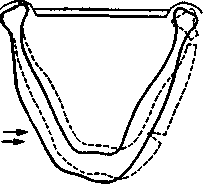

Щель перелома чаще происходит в среднем отделе ветви в поперечном ее направлении (рис. 12.6, б).

Смещение отломков происходит вследствие продолжающегося действия приложенной силы, под влиянием собственной их тяжести и в силу сокращения (тяги) прикрепленных к отломку мышц. Последний фактор является основным при переломе нижней челюсти, так как мышцы действуют постоянно и разнонаправленно.

Механизм отрыва. Им можно объяснить перелом венечного отростка нижней челюсти, когда сила приложена к подбородку сверху вниз или сбоку, а зубы плотно сжаты и височная мышца напряжена. Изолированное его повреждение наблюдается крайне редко.

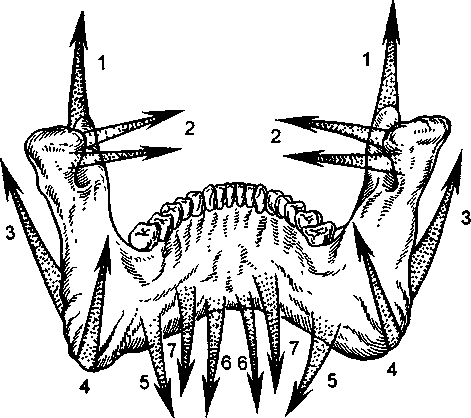

Рис. 12.5. Возможные переломы нижней челюсти вследствие перегиба (по Вассмунду).

а — прямой перелом тела нижней челюсти; б — непрямой перелом нижней челюсти в области мыщелкового отростка или угла; в — непрямой перелом нижней челюсти в области подбородка; г — непрямой перелом нижней челюсти в области ее шейки и бокового отдела тела; д — прямой перелом нижней челюсти в области угла и непрямой в боковом отделе подбородочной области.

Механизм сдвига. Этот механизм может быть прослежен тогда, когда участок кости, подвергшийся воздействию силы, смещается по отношению к соседнему, имеющему точку опоры. Чаще всего вследствие сдвига возникает продольный перелом ветви нижней челюсти, когда сила приложена к области нижнего края угла челюсти в проекции венечного отростка на узкой площади и направлена вверх. Участок ветви нижней челюсти, не имеющий опоры для противодействия приложенной силе (передний отдел ветви с венечным отростком), смещается вверх по отношению к заднему отделу, имеющему опору в суставной впадине.

Нижняя челюсть перемещается под воздействием двух групп мышц: поднимающих (задняя группа) и опускающих (передняя группа) нижнюю челюсть. Все мышцы парные и прикрепляются в симметричных точках. Они действуют на всю нижнюю челюсть и усиливают действие друг друга.

Такой перелом более вероятен при отсутствии больших и малых коренных зубов на нижней челюсти или их антагонистов на стороне повреждения, при полном отсутствии зубов на нижней и верхней челюстях или если в момент нанесения травмы у пострадавшего был полуоткрыт рот (рис. 12.6, а).

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть, слабее жевательных мышц, поднимающих ее. Это связано не только с их меньшим поперечным сечением, но и с воздействием этих мышц на подбородок под достаточно острым углом. Когда целость нижнечелюстной дуги нарушена и щель перелома проходит не по средней линии, образуется как минимум два неодинаковых по размеру отломка.

Механизм сжатия. Если две силы действуют навстречу друг другу и приложены на широкой площади, костная ткань подвергается компрессии. При воздействии силы снизу вверх на широком основании в области нижнего края угла нижней челюсти фиксированная в суставной впадине ветвь нижней

284

Жевательные мышцы каждой стороны воздействуют на неравные по величине отломки самостоятельно. Мышцы, опускающие нижнюю челюсть, не разъединены и прикреплены в основном на большом отломке в области внутренней поверхности подбородка. Они преодолевают сопротивление жевательных мышц, прикрепленных к нему, и тянут конец большого отломка вниз. Таким образом, сила жевательных мышц одной стороны, поднимающих челюсть, меньше силы всех мышц, опускающих нижнюю челюсть. Смещение отломков тем значительнее, чем больше площадь

прик] ломк; Же цы, г мыши внутр ската ной с]

СТОСТ1

люсп сторо сторо

Вис разну ного, ренне ной л сти б( новид височ ляетс* нечно ти ее ности напра Перед чел юс тянут

Мее тесНа! ется о отроет ности Прикр внутре (симм< ней че внутрь

При нижнк ностор тивопс

Лат 1а1егаН; височн (верхн( ло от гребня сухожи Нижня сти кр Верхня и суета става; мы шел ней че; ред и в

При нюю че

прикрепления оставшихся мышц к отдельным отломкам.

Жевательные мышцы (задняя группа) — мышцы, поднимающие нижнюю челюсть. Жевательная мышца (т.та8зе1ег) начинается от нижнего края и внутренней поверхности скуловой дуги, переднего ската суставного бугорка височной кости, височной фасции. Прикрепляется к жевательной бугристости наружной поверхности ветви нижней челюсти. Поднимает нижнюю челюсть. При одностороннем сокращении она смещает челюсть в сторону сокращения.

Височная мышца (тЛетрогаНз) имеет веерообразную форму и состоит из 3 слоев: поверхностного, среднего и глубокого. Начинается от внутреннего листка височной фасции в области височной линии, височной кости, височной поверхности большого крыла и подвисочного гребня клиновидной кости, теменной кости, чешуи лобной, височной поверхности скуловой кости. Прикрепляется к верхушке и наружной поверхности венечного отростка, ветви нижней челюсти в области ее вырезки, косой линии и внутренней поверхности ветви нижней челюсти. Мышечные пучки направлены кверху, кнаружи и несколько назад. Передние и средние пучки поднимают нижнюю челюсть, задние — выдвинутую вперед челюсть тянут назад.

Медиальная крыловидная мышца (т.р1егу§о1с1еи5 тесНаНз) имеет четырехугольную форму. Начинается от стенок крыловидной ямки крыловидных отростков клиновидной кости, наружной поверхности пирамидального отростка небной кости. Прикрепляется к крыловидной бугристости на внутренней поверхности угла нижней челюсти (симметрично с жевательной мышцей). От нижней челюсти мышечные пучки направлены вверх, внутрь и кпереди под углом 37—48°.

При двустороннем сокращении поднимает нижнюю челюсть и выдвигает ее вперед, при одностороннем — смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону и вверх.

Латеральная крыловидная мышца (т.р1егуё01с1еи5 1а1ега11з) имеет треугольную форму и лежит в подвисочной ямке. Начинается двумя головками (верхней и нижней). Верхняя головка берет начало от подвисочной поверхности, подвисочного гребня большого крыла клиновидной кости и от сухожилия глубокого слоя височной мышцы. Нижняя головка отходит от наружной поверхности крыловидного отростка клиновидной кости. Верхняя головка прикрепляется к суставной сумке и суставному диску височно-нижнечелюстного сустава; нижняя головка — к крыловидной ямке мыщелкового отростка нижней челюсти. От нижней челюсти мышечные волокна направлены вперед и внутрь.

При двустороннем сокращении выдвигает нижнюю челюсть вперед, при одностороннем — сме-

Рис. 12.6. Перелом ветви нижней челюсти вследствие сдвига (а) и сжатия (б).

щает в противоположную сторону [Михайлов С.С., 1973].

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть (передняя группа). 1. Двубрюшная мышца (т.(И§а81пси8): переднее брюшко (уеШег ап1епог) начинается от двубрюшной ямки нижней челюсти, заднее (уеШег ро81епог) — от сосцевидной вырезки височной кости. Промежуточное сухожилие, общее для переднего и заднего брюшка, прикрепляется к большому рогу подъязычной кости. От нижней челюсти мышечные пучки переднего брюшка направлены вниз и кзади. При фиксированной подъязычной кости переднее брюшко опускает нижнюю челюсть и смещает ее кзади.

Челюстно-подъязычная мышца (т.пту1опуо1с1е- из) начинается на внутренней поверхности ниж ней челюсти по Ипеа ту1оЬуо1<1еа. Волокна мыш цы идут сверху вниз, внутрь, спереди назад к сре динной линии, где образуют сухожильный шов. Последний идет от внутренней поверхности под бородка к телу подъязычной кости. При укреп ленной подъязычной кости смещает нижнюю че люсть вниз и кзади.

Подбородочно-подъязычная мышца (т.§епю- Нуо1де8) начинается от внутренней подбородочной ости. Прикрепляется к телу подъязычной кости. От нижней челюсти мышечные пучки направлены вниз и кзади. При фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть и несколько смещает ее кзади.

Подбородочно-язычная мышца (т.§епюё1о88и8) начинается от подбородочной ости и, веерообраз но расходясь, прикрепляется к язычной фасции на спинке языка. Мышца тянет язык вниз и кпе реди.

Подъязычно-язычная мышца (т.Ьуо§1о88из) начинается от больших рогов и верхнебоковых отделов тела подъязычной кости. Направляется вперед и кверху и вплетается в толщу языка, прикрепляясь к язычной фасции по краям языка и спинки его. Мышца тянет язык вниз и кзади.

285

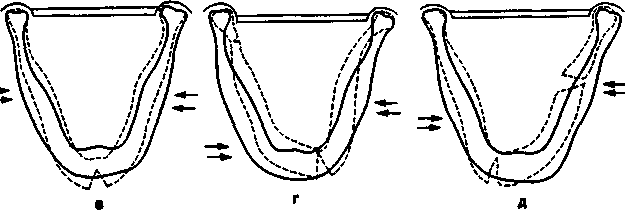

Рис. 12.7. Направление мышечной тяги.

1 — височная мышца; 2 — наружная крыловидная; 3 — жевательная; 4 — внутренняя крыловидная; 5 — челюст-но-подъязычная; 6 — подбородочно-язычная; 7 — подбо-родочно-подъязычная.

Две последние мышцы при одновременном сокращении и укрепленной подъязычной кости смещает нижнюю челюсть кзади [Михайлов С.С., 1973].

Движения нижней челюсти обусловлены мышцами, поднимающими и опускающими ее. Зная функцию мышц и направление тяги их волокон на отломках, можно определить характер их смещения, что дает возможность не только установить, но и уточнить расположение перелома (рис. 12.7).

Сгруппировав мышцы в зависимости от их функции, можно получить достаточно четкое представление об их роли в смещении отломков нижней челюсти:

смещение нижней челюсти вверх (смыкание челюстей): височная, жевательная, медиальная крыловидная мышцы;

опускание нижней челюсти: двубрюшная, че- люстно-подъязычная, подбородочно-подъязыч- ная мышцы;

смещение нижней челюсти вперед: латеральная крыловидная, медиальная крыловидная (при двустороннем сокращении), жевательная (по верхностный слой);

смещение нижней челюсти назад, ранее выдви нутой кпереди: височная (задние пучки), дву брюшная и подбородочно-подъязычная мыш цы;

смещение нижней челюсти влево: правые лате ральная и медиальная крыловидные; левые ви сочная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы;

286

— смещение нижней челюсти вправо: левые латеральная и медиальная крыловидные, правые височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы.

Таким образом, передняя группа мышц смещает концы длинного отломка вниз. Челюстно-подъязычная мышца поворачивает его вдоль продольной оси, наклоняя зубы в оральную сторону. Латеральная и в меньшей степени медиальная крыловидные мышцы смещают больший отломок в сторону перелома. Жевательная и височная мышцы поднимают меньший отломок кверху. Кроме того, жевательная мышца смещает основание малого отломка кнаружи, альвеолярную часть с зубами наклоняя орально. Латеральная крыловидная мышца на стороне малого отломка смещает его несколько кнутри. При этом смещение отломков нижней челюсти происходит вверх, вниз, кнутри, кнаружи. Возможно смещение их в горизонтальной плоскости (по длине), когда концы фрагментов соприкасаются своими боковыми поверхностями. Это чаще встречается при косых переломах или в ситуациях, когда боковое смещение превышает поперечное сечение сломанного участка кости. При переломах мыщелкового отростка сместившиеся отломки чаще располагаются под углом друг к другу. В клинической практике указанные варианты смещения отломков сочетаются между собой.

Клиническая картина и диагностика переломов нижней челюсти. При переломах нижней челюсти жалобы больных могут быть разнообразными в зависимости от локализации перелома и его характера. Больных всегда беспокоят боли в определенном участке челюсти, которые усиливаются при ее движении. Откусывание и пережевывание пищи, особенно жесткой, резко болезненно, иногда невозможно. Некоторые больные отмечают онемение кожи подбородка и нижней губы (чаще при разрыве нижнелуночкового нерва), неправильное смыкание зубов. Могут быть головокружение, головная боль, тошнота.

Собирая анамнез, следует выяснить, где, когда, при каких обстоятельствах получена травма, ее характер (производственная, непроизводственная и др.). Необходимо установить время и место травмы, сведения, характерные для травматических повреждений головного мозга или основания черепа (потеря сознания, ретроградная амнезия, тошнота, рвота, кровотечение из ушей и др.). Эти данные фиксируют в истории болезни, так как они не только имеют существенное значение для диагностики повреждения и тактики ведения больного, но и определяют характер выдаваемого документа о нетрудоспособности, могут представлять интерес для правоохранительных органов и учреждений социального страхования.

Г1"

вые лате-, правые ъязычная

I

ц смеща-елюстно-юль про-сторону. :диальная

[ ОТЛОМОК

височная с кверху, т основа-гсую часть