- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

Изолированные переломы альвеолярного отростка возникают при действии травмирующей силы на достаточно узкий его участок, вследствие перегиба или сдвига. По классификации К.С.Ядровой (1968) выделяют следующие виды переломов альвеолярного отростка:

частичные — линия перелома проходит через наружную часть альвеолярного отростка; воз никает перелом наружной компактной плас тинки в пределах лунок нескольких зубов и ча сти межзубных перегородок;

неполные — линия перелома в виде трещины проходит через всю толщу альвеолярного отро стка, захватывая наружную и внутреннюю ком пактные пластинки и губчатое вещество; сме щения отломков не происходит;

полные — две вертикальные линии перелома объединены горизонтальной и проходят через всю толщу альвеолярного отростка;

оскольчатые — линии переломов пересекаются в нескольких направлениях;

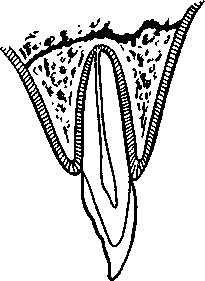

с дефектом кости — отрыв сломанной части альвеолярного отростка (рис. 12.4, а).

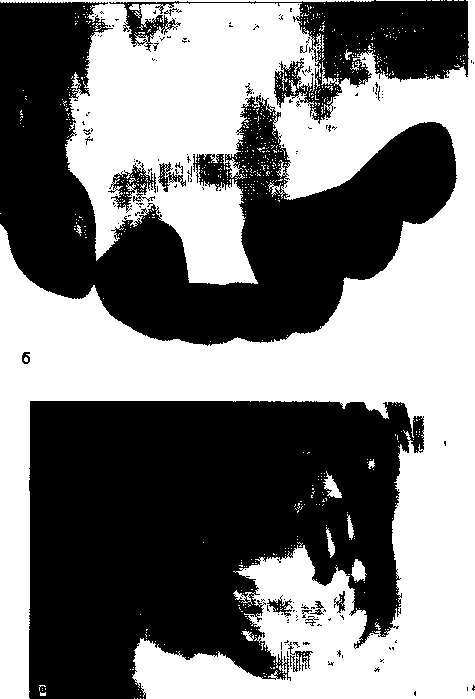

Альвеолярный отросток верхней челюсти чаще подвержен перелому по сравнению с альвеолярной частью нижней челюсти. Преимущественно ломается передний отдел альвеолярного отростка верхней челюсти, что связано с анатомическими особенностями (рис. 12.4, б). Верхняя челюсть, как правило, несколько перекрывает нижнюю, альвеолярный отросток ее длиннее и тоньше. Передний отдел альвеолярного отростка верхней челюсти ничем не защищен, кроме эластичного хрящевого отдела носа. Боковые отделы его прикрыты скуловой дугой. Фронтальный участок альвеолярной части нижней челюсти достаточно надежно защищен выступающим кпереди верхним альвеолярным отростком и зубами, подбородком, боковые отделы его — соответствующим участком тела нижней челюсти и скуловой дугой.

Отломок альвеолярного отростка смещается в полость рта под влиянием продолжающегося действия приложенной силы: кзади — во фронтальном участке и вовнутрь — в боковом. Смещение иногда столь значительно, что сломанный фрагмент может лежать на твердом небе. На верхней челюсти он может сместиться кнаружи, когда воз-

Рис. 12.4. Перелом альвеолярного отростка.

а — схема; б — верхней челюсти; в — нижней челюсти с вывихом зубов в области малых коренных зубов.

действие на альвеолярный отросток опосредованно через зубы нижней челюсти. Это сочетается, как правило, с ее переломом.

Линия перелома чаще проходит через всю толщу альвеолярного отростка, крайне редко — только через наружную компактную пластинку

281

и губчатое вещество без повреждения внутренней пластинки. Отломанный участок чаще сохраняет связь с надкостницей и слизистой оболочкой полости рта, реже происходит отрыв его. Перелом альвеолярной части нижней челюсти нередко сопровождается переломом или вывихом зубов (рис. 12.4, в).

Линия излома чаще имеет аркообразную форму, особенно на верхней челюсти, что связано с неодинаковым уровнем стояния верхушек корней зубов. Она может располагаться вне корней зубов, что создает благоприятные предпосылки для приживления отломка, или проходить через корни зубов, что сопровождается их переломом. В этом случае условия для приживления отломка плохие и благоприятный исход лечения сомнителен. При переломе бокового отдела альвеолярного отростка верхней челюсти нередко отламывается дно верхнечелюстной пазухи.

Больные предъявляют жалобы на самопроизвольные боли в области верхней или нижней челюсти, усиливающиеся при смыкании зубов или попытке пережевывания пищи, неправильное смыкание зубов или невозможность закрыть рот.

При внешнем осмотре отмечаются выраженный отек мягких тканей приротовой области или щек, наличие кровоподтеков, ссадин, ран, что является признаком предшествовавшей травмы. Рот полуоткрыт.

При осмотре полости рта на слизистой оболочке губ или щек могут быть кровоизлияния, рваные раны вследствие повреждения ее о зубы. При смещении отломка происходит разрыв слизистой оболочки альвеолярного отростка с обнажением костной ткани по линии излома. Конфигурация зубной дуги нарушена, прикус неправильный. Если клинически смещения отломка нет, линию перелома можно определить, аккуратно смещая предполагаемый отломок и пальпаторно определяя подвижность его под пальцами другой руки. Перемещая палец вдоль границы подвижного фрагмента кости, удается точно определить размеры отломленного участка альвеолярного отростка.

Перкуссия зубов, между которыми проходит линия перелома, как правило, болезненна. Зубы, находящиеся на отломке, также могут реагировать на перкуссию, быть подвижными.

На внутриротовой рентгенограмме отчетливо видны линия перелома и взаимоотношение ее с корнями зубов.

Лечение. Под проводниковым (реже инфильтра-ционным) обезболиванием необходимо установить отломок в правильное положение под контролем прикуса. Иммобилизацию его можно осуществить с помощью гладкой шины-скобы, если на отломанном и неповрежденном участке альвеолярного отростка имеется достаточное количество устойчивых зубов.

282

В случае центрального расположения отломка на неповрежденном участке шина должна включать не менее 2 — 3 устойчивых зубов. При смещении отломка верхней челюсти книзу целесообразно закрепить зубы к проволочной шине специальной петлей, проходящей через режущий край или их жевательную поверхность. Методом выбора в таких случаях является шина-каппа из быстротвердеющей пластмассы. Обязателен контроль жизнеспособности пульпы зубов, находящихся на отломке. При некрозе пульпы, что устанавливается путем неоднократного контроля (электрометрии), зубы следует трепанировать, а каналы их после соответствующей обработки запломбировать. Если анатомические условия не позволяют использовать гладкую шину-скобу, на отломленный участок можно изготовить зубонадесневую (надесневую) шину и зафиксировать ее с помощью шва или полиамидной нити к неповрежденному участку альвеолярного отростка.

Если не удается установить отломок в правильное положение руками, то шину необходимо изогнуть так, чтобы можно было произвести вытяжение его с помощью резиновых колец. На неповрежденном альвеолярном отростке ее изгибают в соответствии с изложенными требованиями. Отрезок шины, расположенный в проекции сместившегося фрагмента, должен быть представлен дугой (на которой могут быть изогнуты зацепные крючки) для фиксации резиновых колец, прикрепленных лигатурой к зубам на отломленном участке. После репозиции отломка его фиксируют в правильном положении гладкой шиной-скобой или шиной-каппой.

Шину можно снять через 5—7 нед. При отрыве участка альвеолярного отростка острые костные выступы сглаживают фрезой, слизистую оболочку после ее мобилизации над костной раной ушивают наглухо кетгутом. Если ушить рану не представляется возможным, ее закрывают тампоном из йодоформной марли, смену которого производят не раньше чем на 7—8-й день.

Если линия перелома проходит через корни зубов, приживления отломка чаще не наступает. Это связано с плохим кровоснабжением отломанного фрагмента в силу того, что линия перелома проходит очень близко от десневого края. Отломок оказывается скелетированным на значительном протяжении. Кроме того, удалить сломанные корни из фрагментов альвеолярного отростка без дополнительных разрезов и отслаивания слизисто-над-костничного лоскута практически невозможно. Это еще больше ухудшает микроциркуляцию в отломанном участке альвеолярного отростка. Велика вероятность секвестрации его. Поэтому рациональнее сразу же провести радикальную хирургическую обработку, аналогичную таковой при полном отрыве сломанного фрагмента.