- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

7.7.2. Хронический периодонтит

Хронический периодонтит (верхушечный) — хроническое воспаление периодонта, возникающее как переход острого процесса в хронической или формирующееся, минуя острую стадию. Хронический периодонтит встречается чаще, чем острый; значительное число заболеваний, диагностируемых как острый периодонтит, при углубленном обследовании оказывается обострившимся хроническим периодонтитом.

Морфологическая и клиническая картина хронических периодонтитов разнообразна. Различают гранулирующий, гранулематозный ,и фиброзный периодонтиты. Установлено, что многие случаи хронического гранулирующего и гранулематозно-го периодонтитов связаны с недостаточным эндо-донтическим лечением.

Гранулирующий периодонтит. Патологическая анатомия. Микроскопически при этой форме хронического периодонтита в верхушечной части корня зуба обнаруживают значительное утолщение и гиперемию корневой оболочки. Поверхность измененного участка периодонта неровная и представляет собой разрастания вялых грануляций.

Микроскопическое исследование тканей околоверхушечной области свидетельствует о разрастании грануляционной ткани в области верхушки корня, постепенно увеличивающемся и распространяющемся на прилежащие отделы периодонта и стенку альвеолы. Увеличение такого очага сопровождается рассасыванием костной ткани в окружности воспалительного очага и замещением костного мозга грануляционной тканью. Одновременно наблюдают резорбцию участков цемента и дентина корня. По периферии воспалительного очага в некоторых участках происходит новообразование костной ткани. Нередко в центральных отделах околоверхушечного очага, особенно при обострении, возникают отдельные очаги гнойного расплавления грануляционной ткани. В результате обострений воспалительного процесса гранулирующий очаг в периодонте постепенно распространяется на новые участки альвеолы, в основном в сторону преддверия рта, что приводит в некоторых случаях к образованию узур в компактной пластинке альвеолярного отростка. Х)тгок_гноя и прорастание грануляций способствуют возникновению свищевого^ хода. Иногда гранулирующий очаг распространяется в прилежащие мягкие тка-

133

Рис. 7.2. Кожные свищи на лице при гранулирующих периодонтитах.

а — в подглазничной области; б — в нижнем отделе щеки.

ни, образуя поднадкостничную, подслизистую или подкожную гранулему. После их вскрытия остаются свищи, в том числе на коже лица.

Клиническая картина. Гранулирующий периодонтит является наиболее активной формой хронического периодонтита и дает весьма многообразную клиническую картину.

Жалобы при гранулирующем периодонтите различны. Чаще больные жалуются на болезненность при приеме твердой и горячей пищи, иногда боль усиливается при давлении.

При гранулирующем периодонтите часто бывают обострения различной интенсивности. Активность воспалительного процесса проявляется пе-

134

риодическими болями в зубе при надавливании на него или накусывании.

Слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток в области верхушки корня зуба с гранулирующим очагом в периодонте, обычно слегка отечна и гиперемирована, при надавливании пинцетом или зондом на десну остается отпечаток инструмента.

При вовлечении в патологический процесс прилежащих мягких тканей на слизистой оболочке возникает свищевой ход, который располагается чаще на уровне верхушки пораженного зуба в виде точечного отверстия или маленького участка выбухающих грануляций. Иногда свищевой ход на какое-то время закрывается. Однако при очередном обострении на месте бывшего свища появляются припухание и гиперемия слизистой оболочки, образуется небольшое скопление гноя, изливающегося затем в полость рта. После излечения хронического гранулирующего периодонтита на месте зажившего свища виден небольшой рубец.

При прорастании хронического гранулирующего очага из периодонта под надкостницу и в мягкие ткани, окружающие челюсти — подслизистую и подкожную клетчатку, возникает одонтогенная гранулема.

II Различают 3 типа одонтогенной гранулемы: под-|| надкостничную, подслизистую и подкожную.

Клиническое течение процесса при гранулирующем периодонтите, осложненном одонтогенной гранулемой, более спокойное. Жалоб на боль в зубе или очаге в мягких тканях часто не бывает.

При поднадкостничной гранулеме наблюдают выбухание кости альвеолярного отростка, округлой формы, соответственно пораженному зубу. Слизистая оболочка над этим участком чаще не изменена, иногда могут быть небольшие воспалительные явления, которые нарастают при обострении воспалительного процесса.

Подслизистая гранулема определяется как ограниченный плотный очаг, расположенный в под-слизистой ткани переходной складки или щеки в непосредственной близости от зуба, явившегося источником инфекции, и связанный с ним при помощи тяжа. Слизистая оболочка над очагом не спаяна. Нередко наблюдают обострение процесса и нагноение подслизистой гранулемы. При этом появляется боль в очаге поражения. Слизистая оболочка спаивается с подлежащими тканями, приобретает ярко-красный цвет. Абсцедирование подслизистого очага и выход содержимого наружу через образовавшийся свищ иногда ведут к обратному развитию обострившегося процесса. Чаще всего свищевой ход рубцуется и клиническая картина подслизистой гранулемы снова принимает спокойное течение.

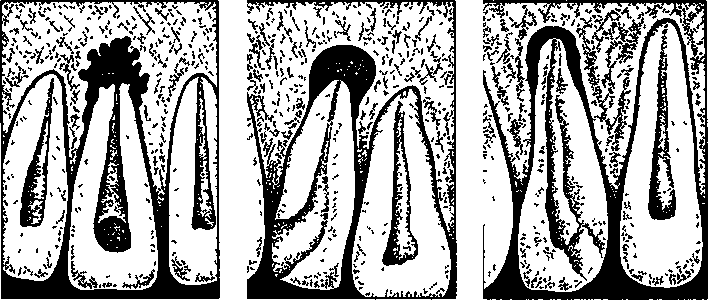

а — гранулирующего, б — грану-лематозного, в — фиброзного

Для поокожнои гранулемы характерен округлый инфильтрат в подкожной клетчатке, плотный, безболезненный или малоболезненный. От зубной альвеолы к очагу в мягких тканях идет соединительный тяж. Подкожная гранулема может нагнаиваться, создавая картину обострения В таких случаях кожа спаивается с подлежащими тканями, приобретает интенсивно-розовый или красный цвет, появляется участок размягчения. Абсцедиру-ющий очаг вскрывается наружу, прорывая истонченный участок кожи Через образовавшийся свищевой ход содержимое изливается наружу.

Локализация таких свищей довольно характерна для процессов, исходящих от определенных зубов (рис 7.2, а, б). Так, кожные свищевые ходы на подбородке возникают при хроническом гранулирующем периодонтите нижних резцов и клыка, а в области щеки и у основания нижней челюсти — нижних больших коренных зубов, в скуловой области — первого верхнего большого коренного зуба, у внутреннего угла глаза — верхнего клыка. Сравнительно редко свищи открываются на коже нижних отделов шеи.

Выделения из таких свищевых ходов незначительны. Они серозно-гнойные или кровянисто-гнойные. У некоторых больных из устья свищевого хода выбухают грануляции. Иногда отверстие свищевого хода закрыто кровянистой корочкой. На некоторое время свищ может закрываться. Постепенно в результате Рубцовых изменений тканей в окружности свищевого хода устье свища втягивается и оказывается в воронкообразном углублении кожи

Не всегда легко установить связь патологического процесса в области определенного зуба со свищевым ходом на коже Затруднения встречаются, например, при наличии хронических очагов в периодонте у нескольких рядом расположенных зубов. В некоторых случаях при пальпации наружной поверхности альвеолярного отростка или челюсти можно обнаружить плотный рубцовый тяж в области переходной складки на уровне того или

иного зуба. Это помогает установить «причинный» зуб. Рентгенография с контрастной массой, введенной через свищевой ход, может подтвердить клиническое предположение.

Диагностика основывается на клинической картине и рентгенологических данных. На рентгенограмме при гранулирующем периодонтите обнаруживаются типичные изменения — очаг разрежения костной ткани в области верхушки корня Линия периодонта в этом отделе не видна из-за инфильтрирующего роста грануляционной ткани, приводящего к рассасыванию стенок лунки, а также цемента и дентина корня. Поверхности их становятся неровными. Эту неровность выявляют более отчетливо со стороны костной ткани, в которую из периодонта идут небольшие выросты. Компактную пластинку стенки альвеолы обнаруживают лишь в боковых отделах (рис. 7.3, а). При наличии одонтогенных гранулем в мягких тканях деструктивный очаг у верхушки корня всегда имеет незначительный размер. У больных с маргинальным гранулирующим периодонтитом аналогичные изменения выявляют в краевом периодонте, где происходит резорбция кости как по горизонтали, так и по вертикали.

Дифференциальная диагностика. Гранулирующий периодонтит следует дифференцировать от околокорневой кисты, хронического остеомиелита челюстей, свищей лица и шеи, актиномикоза. При гранулирующем периодонтите с поднадкост-ничной гранулемой и околокорневой кисте имеется выбухание альвеолярного отростка. Однако при кисте наблюдают смещение зубов, иногда отсутствует кость в области выбухания и на рентгенограмме имеется очаг резорбции кости значительных размеров с четкими ровными контурами

Наличие свища на лице, слизистой оболочке полости рта, гноетечение из него обусловливают сходство гранулирующего периодонтита и ограниченного остеомиелита челюсти. Вместе с тем для одонтогенного остеомиелита челюсти характерна острая стадия болезни, сопровождающаяся симп-

135

томами интоксикации. В хронической стадии на рентгенограмме находят очаги резорбции кости, в центре которых тени-секвестры. Соседние интак-тные зубы становятся подвижными.

Свищи на лице и шее при гранулирующем периодонтите могут напоминать бранхиогенные образования. Правильной диагностике способствуют зондирование свища, рентгенография зуба, фис-тулография бранхиогенного свища.

Имеют сходство свищи при хроническом гранулирующем периодонтите и актиномикозе лица и шеи. Однако при хроническом периодонтите свищ одиночный, при актиномикозе хвищи располагаются в центре разлитых или отдельных мелких инфильтратов. Исследование отделяемого и нахождение друз актиномицетов при актиномикозе помогают дифференцировать воспалительные заболевания. Туберкулезные очаги, как правило, множественные, не связанные с участком челюсти и зубами. Характерны выделения из них плотных творожистых масс. На месте туберкулезных очагов остаются характерные звездчатой формы рубцы. Микроскопия, цитология и морфологические исследования позволяют установить правильный диагноз.

Гранулематозный периодонтит (гранулема) — форма околоверхушечного хронического воспалительного процесса часто развивается из гранулирующего периодонтита и протекает менее активно.

Патологическая анатомия. Микроскопически отмечают разрастание грануляционной ткани в окружности верхушки корня. По периферии грануляционная ткань созревает, образуя фиброзную капсулу, и возникает гранулема.

В верхушечной части корня, непосредственно прилегающей к разрастаниям грануляционной ткани, обнаруживают участки рассасывания цемента, иногда и дентина. На участках корня, соприкасающихся с ее капсулой, нередко отмечают новообразование* цемента, а иногда и отложение избыточного цемента.

В зависимости от строения гранулемы различают: 1) простую гранулему, состоящую из элементов соединительной (грануляционной) ткани; 2) эпителиальную гранулему, в которой между участками грануляционной ткани находятся тяжи эпителия; 3) кистевидную гранулему, содержащую полости, выстланные эпителием.

Клиническая картина. Течение гранулематозного периодонтита бывает различным. Нередко гранулема долго не увеличивается или растет крайне медленно. При этом больные часто не предъявляют жалоб. Лишь случайно при рентгенологическом исследовании обнаруживают гранулематоз-ный очаг.

Гранулемы, так же как и очаги хронического гранулирующего периодонтита, нередко располагаются не у самой верхушки корня зуба, а неско-

136

лько сбоку. При этом на поверхности альвеолярного отростка соответственно проекции верхушки корня в результате происходящей перестройки костной ткани и явлений оссифицирующего периостита можно выявить небольшое безболезненное выбухание без четких границ.

У некоторых больных гранулема постепенно увеличивается. Обычно это связано с обострениями воспалительного процесса и соответствующими изменениями в ткани гранулемы (гиперемия, отек, увеличение количества нейтро^фильных лейкоцитов, абсцедирование). При обострении хронического процесса нарушается целость капсулы гранулемы, а в окружающих тканях возникают реактивные воспалительные и дистрофические процессы с преобладанием резорбции прилежащих участков стенок зубной альвеолы. Клинически эти обострения проявляются различно. В одних слуц чаях появляется некоторая чувствительность, а иногда и болезненность при перкуссии и надавливании на зуб, а в других — явления острого периодонтита. В дальнейшем по мере стихания воспаления в окружности увеличившегося околоверхушечного воспалительного очага вновь образуется капсула.

Диагностика основывается на клинической картине, но чаще всего на рентгенологических данных. На рентгенограмме при гранулематозном периодонтите в околоверхушечной области виден округлый очаг разрежения костной ткани с четкими ровными границами. При правильно проведенном консервативном лечении на месте гранулематозного очага выявляют изменения, характерные для фиброзного периодонтита, или образование участка склерозированной костной ткани (см. рис. 7.3,6).

Дифференциальная диагностика. Хронический Гранулематозный периодонтит следует дифференцировать от околокорневой кисты, особенно при выбухании кортикальной пластинки альвеолярного отростка. На рентгенограмме при гранулематозном периодонтите обнаруживают участок резорбции кости 0,5—0,7 см диаметром, при кисте видна значительная резорбция кости с четкими контурами.

Фиброзный периодонтит. Под влиянием лечебных мероприятий, иногда и самопроизвольно может произойти рубцевание гранулирующего или гранулематозного очага в периодонте и восстановление на этом участке костной ткани. При этом в окружности верхушки корня образуется ограниченный воспалительный очаг вследствие разрастания фиброзной ткани — фиброзный периодонтит. Однако имеются данные, на основании которых можно полагать, что он иногда развивается и самостоятельно, т.е. без предшествующего гранулирующего или гранулематозного периодонтита. Нередко причиной фиброзного периодонтита являются окклюзионные перегрузки зуба.

веоляр-рхушки

4КИ КО-

) пери-ненное

ческой ческих гозном виден четки-прове-грану-»актер->азова-ш (см.

I

Патологическая анатомия. Микроскопически при фиброзном периодонтите участок периодонта удаленного зуба утолщен, плотен. Утолщенные участки корневой оболочки в области локализации патологического процесса, как правило, бледно-розовой окраски. Эти изменения оболочки корня захватывают в некоторых случаях лишь окружность его верхушки, в других — процесс бывает диффузным и распространяется на весь пери-одонт. Очень часто фиброзный периодонтит сопровождается избыточным образованием цемента — гиперцементозом.

При микроскопическом исследовании обнаруживаются бедные клетками пучки грубоволокни-стой соединительной ткани, между которыми изредка располагаются очажки круглоклеточной инфильтрации. Нередко среди фиброзной ткани можно выявить участки грануляционной ткани различных размеров. На участках корня, ранее подвергшихся резорбции, имеются отложения вторичного цемента. Иногда массы такого избыточного цемента наслаиваются почти по всей поверхности корня. В отдельных случаях происходит склерозирование костной ткани, прилегающей к фиброзно-измененному периодонту.

Клиническая картина. При фиброзном периодонтите больные обычно жалоб не предъявляют. При жевании или перкуссии и& ощущают боли в зубе. При обследовании полости рта можно обнаружить зуб с некротизированной пульпой.

Только при редко возникающем обострении процесса появляется болезненность при жевании. Исследование зуба и постукивание по его коронке вдоль продольной оси могут быть слабоболезненными.

Диагностика основывается на данных рентгенографии. На рентгенограмме выявляют расширение линии периодонта, главным образом у верхушки корня зуба. Иногда в результате гиперце-ментоза обнаруживают значительное утолщение верхушечного участка корня. Костная пластинка, ограничивающая расширенную линию периодонта, нередко утолщена, склерозирована (рис. 7.3,в). Дифференциальный диагноз проводят по рентгенологической картине.