- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

16.2. Пластика местными тканями

Пластика местными тканями — заем тканей вокруг дефекта. Это один из самых древних и эффективных методов восстановительной хирургии. Преимущества пластики местными тканями:

используемые ткани однородны с прилежащими по цвету и фактуре;

ткани сохраняют иннервацию и, следовательно, тонус;

в зависимости от глубины поражения возможны включение в трансплантат мышц и слизистой оболочки без риска отторжения комбинирован ных тканей и объемное восполнение утрачен ных тканей;

быстрота лечения (возможен один этап опера ции).

Следует отметить, что, несмотря на существование разнообразных оперативных методов, на протяжении длительного исторического периода общих правил пластической хирургии не существовало и применение каждого из этих методов зависело от конкретных условий.

Ю.К.Шимановский впервые обобщил опыт хирургов-предшественников, установил основные подходы в пластической хирургии, систематизировал все ее методы, представив их в виде схем, состоящих из простых геометрических фигур. Схемы Шимановского помогают хирургам решать труднейшие задачи, учитывая особенности каждого случая.

Значительным вкладом в развитие учения о планировании местно-пластических операций явились труды А.А.Лимберга. Он применял метод математического анализа в изучении процессов, происходящих в тканях при местной пластике, и проводил объективный научный расчет планирования операций (рис. 16.2).

Показанием к проведению местно пластических операций является устранение небольших дефектов на поверхности лица, при которых необходимо достижение наибольшего эстетического эффекта.

Местно-пластические операции можно разделить на три вида:

А иссечение и сближение тканей (иссечение рубца); А рассечение и раздвигание тканей (вшивание

стебля или свободная пересадка кожи); А встречный обмен тканей (в том числе пластика

лоскутами различной формы и на питающей

ножке или ножках).

При местной пластике в тканях происходят следующие процессы: растяжение, сокращение и перемещение. Они наблюдаются при любом виде пластики одновременно, однако при первом процессе больше выражено растяжение, при втором — сокращение, а при встречном обмене — перемещение тканей. Наиболее часто пользуются встречным обменом тканей, так как этот метод включает все элементы местно-пластической операции.

Основным видом встречного обмена тканей является обмен лоскутами равнобедренной треугольной формы. При их перемещении длина краев раны совпадает. Применение встречного обмена тканей другой формы подчас приводит к образованию раневых поверхностей, которые приходится закрывать, ушивая кожу с большим натяжением. Иногда такую рану зашить «на себя» невозможно.

Перемещение при встречном обмене тканей — это главный ведущий процесс, и учитывать нужно только его, а сокращение и растяжение должны использоваться только как поправки. Пределы сокращения и растяжения тканей весьма невелики и зависят, например, в коже от наличия эластических волокон. Поэтому перед операцией необходимо определить и затем учесть запасы тканей в окружности дефекта и их эластичность, т.е. так называемую боковую подвижность тканей. А,А.Лимберг выдвинул положение, что планировать пластические операции необходимо на основе перемещения как бы условно жестких поверхностей, не поддающихся сокращению и растяжению, и математически это обосновал.

![]()

При встречном перемещении треугольных лоскутов происходят смена диагоналей, закрывание и раскрывание углов, смена краев раны.

В оперируемых тканях возникают следующие изменения:

а в связи с тем что меняется расположение диагоналей (на место короткой диагонали перемещается длинная), а срединный разрез всегда соответствует короткой диагонали, то в направлении срединного разреза происходит прирост длины, притом на величину, составляющую разницу между длиной диагоналей. В связи с этим для достижения удлинения срединный разрез нужно производить всегда только в направлении наибольшего укорочения тканей, так как при разрезе в направлении бывшей длинной диагонали происходит убыль ширины фигуры;

а при закрывании и раскрывании углов образуются «стоящий» и «лежащий» конусы. При этом отмечаются следующие закономерности: большая величина угла определяет наибольшую выраженность конусовидного образования («стоящие» и «лежащие» конусы); чем больше разница между диагоналями, тем больше прирост тканей.

Существуют симметричные и несимметричные фигуры. При равных углах фигур (симметричные фигуры) прирост в обе стороны по концам срединного разреза равномерный и одинаковый. При неравных углах фигур (несимметричные фигуры) происходит больший прирост у вершины большего угла, а убыль ширины значительнее у основания меньшего угла.

А.А.Лимберг разработал таблицу коэффициентов продольного удлинения фигуры, т.е. отношения длинной диагонали к короткой при определенной величине углов фигуры, таблицу прироста продольного удлинения раздельно на концах несимметричных фигур, а также процент прироста в зависимости от величины срединного разреза.

Углы: 30x30° дают прирост длины 25 %; 45x45° — 50 %; 60x60° - 75 56; 75x75° - 100 %; 30x90° - 50 % (при этом у вершины угла 30° — 9 %, а у вершины угла 90° — 41 %); 45x90° — 73 % (у вершины угла 45° — 18 %, у вершины угла 90° — 55 %).

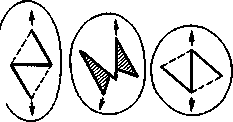

\П/ Г1

Рис. 16.3. Образование встречных треугольных лоскутов (схема).

а — проведение разрезов; б — образование симметричных фигур; в — образование несимметричных фигур.

При пластике встречными треугольными лоскутами необходимо учитывать следующее:

существование трех групп фигур: а) малоэффек тивных (углы 30°) с точки зрения продольного удлинения; б) наиболее эффективных (углы 45—90°); в) малоэффективных, но дающих глав ным образом конусовидные изменения (углы свыше 90°);

небольшие («стоящие» и «лежащие») конусы по глощаются круговым сокращением и круговым растяжением, а конусы более 75—90° не погло щаются;

необходимы запас боковой подвижности тканей и в связи с этим правильное расположение фи гур. Без наличия достаточного запаса боковой подвижности тканей пластика местными тканя ми невозможна;

предельное сокращение и растяжение боковых участков ткани взаимосвязаны с длиной средин ного разреза и находятся в соотношении 3:1;

если у симметричных фигур продольное устра нение будет одинаковым, то у несимметричных основное удлинение происходит у вершины бо льшего угла, а убыль ширины — у основания ме ньшего угла. В связи с этим необходимо прави льное расположение фигур;

величина прироста продольного удлинения за висит от абсолютной величины фигуры (длины срединного разреза) и от величины ее углов.

Для пластики могут быть использованы также сочетанные фигуры. При этом обычно применяют методику усиления единичных фигур встречных треугольных лоскутов, для чего используют симметричные и несимметричные фигуры, взаимно усиливающие друг друга.

Показаниями к применению сочетанных фигур являются обстоятельства:

455

А когда нужен большой прирост, а нет возможности сделать длинный срединный разрез из-за небольшой боковой подвижности тканей. Поэтому образуют две фигуры, у которых два срединных разреза в сумме равны длине срединного разреза для необходимого удлинения. В этих случаях, следовательно, суммируются продольные удлинения и не суммируются натяжения убыли ширины (оно дробится);

а если нельзя взять большую длину срединного разреза, т.е. мала длина органа, фигуры сочетают так, что у них создается общий срединный разрез. Таким образом, несмотря на небольшой разрез, получается большой прирост длины по концам срединного разреза.

Фигуры могут иметь общий и боковые разрезы. В результате местно-пластических операций может быть достигнуто следующее:

удлинение поверхности кожи в определенном направлении;

укорочение в определенном направлении;

конусовидное выпячивание или углубление в нужном месте;

устранение конусовидных выпячиваний;

замена одних тканей другими.

Пластику местными тканями применяют при укороченной уздечке губы. В этих случаях производят обмен встречными треугольными лоскутами по методу А.А.Лимберга. Уздечку верхней губы рассекают вдоль по всей длине тканей и от обоих концов раны выкраивают два встречных треугольных симметричных лоскута под углом 45—60° на уровне слизистой оболочки вместе с подслизи-стым слоем до надкостницы альвеолярного отростка. После мобилизации лоскутов их взаимно перемещают и фиксируют швами.

При значительном укорочении уздечки языка эффективно ее поперечное рассечение. Учитывая подвижность слизистой оболочки, проводят ушивание раны в продольной проекции. Устранение Рубцовых тяжей, складок слизистой оболочки преддверия рта также достигается путем вертикального рассечения их с помощью пластики встречными треугольными лоскутами по А.А.Лим-бергу. Для устранения микростомы используют элементы местной пластики по методам А.И.Евдокимова, Г.А.Васильева. Приемы пластики местными тканями применяют и при других операциях: гингивопластике, устранении дефектов губ и приротовой области (двойная губа, утолщенные губы, отвисшая нижняя губа).

При двойной губе избыток слизистой оболочки на верхней губе иссекают. Чаще применяют иссечение складки слизистой оболочки. В таких случаях под проводниковой анестезией делают два полулунных сходящихся разреза по обозначенному красителем краю избытка слизистой

456

оболочки и иссекают ее вместе со слизистыми железами и подслизистой клетчаткой. После некоторой мобилизации слизистой оболочки по краям проводят сближение краев раны и наложение швов (кетгутовых или из синтетической нити), прошивая при этом мышечный слой. Такую же операцию (но с частичным иссечением мышечного слоя) проводят при утолщенных губах.

Оперативная коррекция отвисшей нижней губы достигается поперечным клиновидным иссечением ее центрального участка через все слои тканей, слизистую оболочку и кожу, подслизистую ткань и мышцу (с предварительным математическим расчетом). В этих случаях необходимы перевязка губной артерии с обеих сторон, сопоставление краев возникшего дефекта и послойное зашивание раны (сшивание мышцы, подслизистой ткани и подкожной клетчатки погружными швами, сшивание слизистой оболочки и кожи швами из синтетических материалов). Формирование грубого (нередко втянутого) рубца в центре нижней губы может быть устранено образованием двух встречных треугольных лоскутов на слизистой оболочке и подслизистой ткани и их перемещением с последующей фиксацией швами.