- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

Возникновение неодонтогенных кист в челюстях обусловлено нарушением эмбриогенеза лица. Эти щелевые (фиссуральные) кисты локализуются на

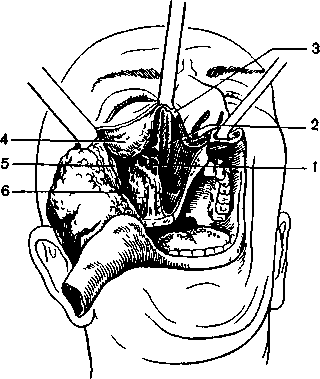

Рис. 15.53. Киста носонебного канала.

верхней челюсти, встречаются редко (рис. 15.53). В отличие от опухолеподобных кистозных поражений они имеют эпителиальную выстилку.

Киста носонебного (резцового) канала развивается из остатков эпителия в носонебном канале. Среди щелевых кист является наиболее распространенной. Располагается между центральными верхними зубами, приводит к рассасыванию небной пластинки.

Клинически в переднем отделе неба при наличии интактных центральных резцов определяются безболезненное выбухание с четкими границами, пальпаторно — зыбление. Для диагностики важное значение имеет рентгенографическое исследование, при котором обнаруживают кистевидное разрежение костной ткани неба соответственно центральным резцам с сохранением в последних периодонтальной щели (см. рис. 15.53). Затруднения в диагнозе возникают при наличии разрушенных верхних передних зубов, которые могут явиться причиной развития околокорневой кисты. В последнем случае на рентгенограмме периодон-тальная щель «причинного» зуба не прослеживается. Содержимое кисты представляет собой желтоватую жидкость с кристаллами холестерина.

Микроскопически оболочка кисты выстлана эпителием — на границе с полостью рта много-

445

слойным плоским, а ближе к полости носа — мерцательным.

Лечение хирургическое (цистэктомия).

Шаровидно-верхнечелюстная киста располагается в кости верхней челюсти между вторым резцом и клыком. Встречается редко, иногда ее обнаруживают случайно. Клинически она проявляется в виде безболезненной небольшой ограниченной припухлости на вестибулярной поверхности альвеолярного отростка при наличии интактных соседних зубов.

Рентгенологически определяется разрежение с четкими границами в форме перевернутой груши между верхним вторым резцом и клыком. Зубы нередко раздвинуты, периодонтальная щель сохранена. Дифференцировать следует от корневой кисты, развившейся от второго резца.

Лечение — цистэктомия.

Носогубная (носоальвеолярная) киста располагается на передней стенке верхней челюсти соответственно корням второго резца и клыка и вызывает лишь вдавление наружной кортикальной пластинки. Клинически определяется образование под основанием крыла носа округлой формы, с четкими границами, эластической консистенции, подвижное, безболезненное, с кожей, слизистой оболочкой и костью не спаянное.

Рентгенологически носогубная киста не определяется, может быть выявлена только после введения в нее контрастного вещества. Содержимое кисты представляет собой желтоватую опалесци-рующую жидкость.

Лечение — цистэктомия.

15.9. Методы операций на челюстях

при опухолях и опухолеподобных поражениях

При новообразованиях в области челюстей производят различные операции, объем которых зависит от клинического течения (доброкачественное, злокачественное), распространенности и локализации процесса.

Оперативное лечение доброкачественной опухоли обычно сводится к ее удалению. Однако наличие местного инвазивного роста расширяет границы операции, включая прилегающую неизмененную костную ткань.

При злокачественных опухолях требуется обширное вмешательство, при котором производят иссечение опухоли в пределах непораженных тканей, отступя от нее не менее чем 2 см. Хирургическое лечение опухолеподобных поражений заключается чаще всего в выскабливании патологического очага.

На объем оперативного вмешательства влияет также локализация опухоли. Если она располагается вблизи жизненно важных органов (глаз, головной мозг, верхние дыхательные пути, пищева-

446

рительные органы), то расширяют либо сужают границы операции. Различают следующие виды операций на челюстях.

Выскабливание (экскохлеация) предусматривает полное удаление патологической ткани до непораженной кости. Такую операцию производят хирургической ложкой, прибегая в некоторых случаях к высверливанию измененной кости фрезой, бором, приводимыми в движение бормашиной.

Вылущивание заключается в удалении образования вместе с оболочкой. Осуществляют его распатором, боковым элеватором, а также небольшими марлевыми тампонами, продвигая их инструментом между оболочкой опухоли (кисты) и костью.

Оба метода используют одинаково на нижней и верхней челюстях.

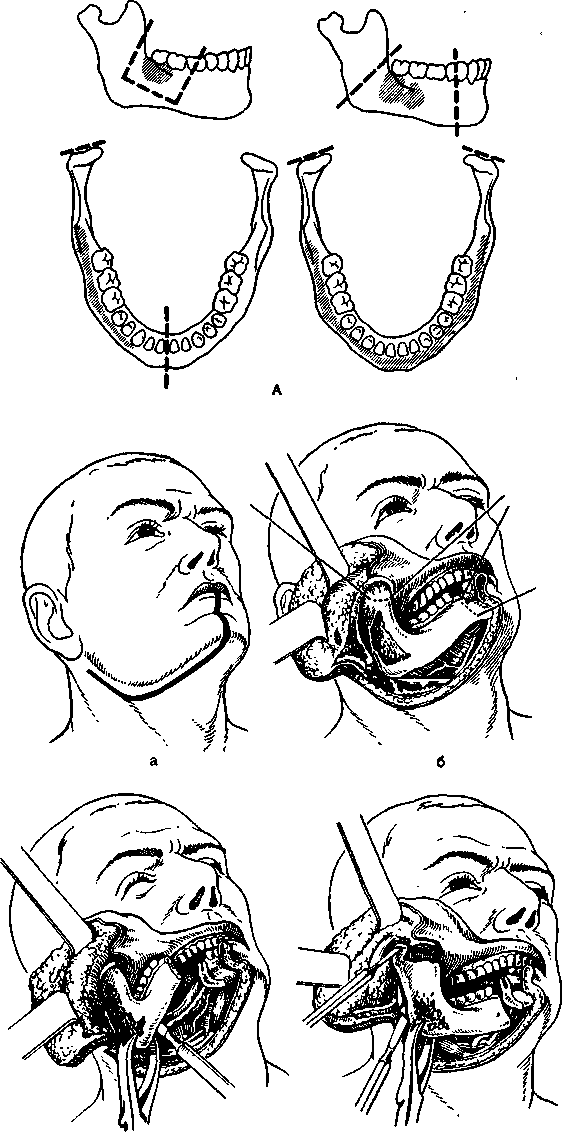

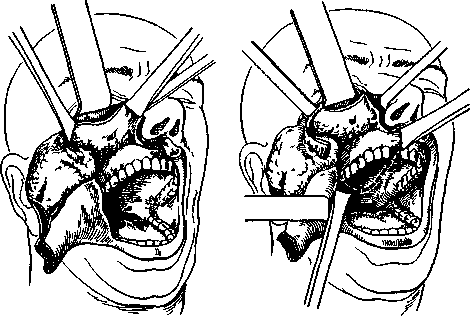

Резекция нижней челюсти. Применяют следующие виды резекции: экономную — с сохранением основания челюсти, сегментарную — без сохранения непрерывности челюсти, половинную — с эк-зартикуляцией, резекцию с удалением окружающих мягких тканей, а также полное удаление нижней челюсти с двусторонней экзартикуляцией. Первые два вида резекции могут быть осуществлены поднадкостнично, т.е. с оставлением надкостницы в ране (рис. 15.54, А).

Резекция нижней челюсти с экзартикуляцией (рис. 15.54, Б). Операцию проводят под общим обезболиванием. Рассекают кожу с подкожной клетчаткой в поднижнечелюстной области, отступя вниз от основания челюсти 1,5—2 см, чтобы не пересечь краевую ветвь лицевого нерва (см. рис. 15.54, Б, а). Обнажают основание нижней челюсти. Расположенные впереди жевательной мышцы лицевые артерию и вену перевязывают двумя лигатурами и пересекают. В области угла челюсти рассекают сухожилие собственно жевательной мышцы и фиксируют ее матрацным швом. Обнажают тело и ветвь челюсти. Со стороны преддверия полости рта разрезают слизистую оболочку вдоль десневого края, отступя от него вниз 0,5— 1 см, удаляют зуб по линии резекции. Отпрепаро-вывают мягкие ткани с внутренней стороны тела челюсти соответственно лунке, в этот тоннель вводят пилу Джигли, конец ее выводят в наружную рану. Челюсть перепиливают (см. рис. 15.54, Б, б, в, г). Кусачками удерживают резецируемый фрагмент и рассекают скальпелем или ножницами мягкие ткани, прикрепляющиеся к внутренней крыловидной мышцы в месте ее прикрепления. Обнажают венечный отросток и отсекают от него височную мышцу. Вытягивая кусачками фрагмент челюсти, постепенно его выводят книзу, при этом обнажается связочный аппарат височно-нижнече-люстного сустава, который рассекают ножницами. Затем от мыщелкового отростка отделяют наружную крыловидную мышцу и пересекают непосредственно у отростка, чтобы не поранить внутреннюю челюстную артерию. Освобожденный фраг-

жева глаз?

ОТВО)

С по ют в ной рис.

мент осторожно вывихивают и выводят из раны. Острый край культи оставшегося фрагмента челюсти сглаживают фрезой и прикрывают надкостницей. Ушивание раны начинают со стороны слизистой оболочки. Наружную рану также ушивают послойно. Между швами оставляют резиновый выпускник на 2—4 дня. Для предотвращения смещения оставшийся отдел челюсти фиксируют с помощью шины Ванкевич или Вебера, иногда путем бимаксиллярного проволочного шинирования.

В случае сегментарной резекции нижней челюсти подход и сама операция идентичны описанной, но требуется проведение дополнительного распила. При сегментарной резекции подбородочного отдела в послеоперационном периоде необходимо предотвратить западение языка, для чего удерживают его лигатурой.

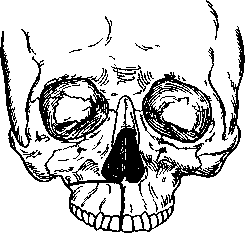

Резекции верхней челюсти включают резекцию альвеолярного отростка, половинную резекцию верхней челюсти с сохранением нижнеглазничного края, половинную резекцию верхней челюсти, которая может быть в сочетании с энуклеацией глаза или с экзентерацией глазницы, полное удаление верхней челюсти (рис. 15.55, I).

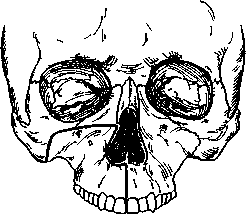

Резекцию верхней челюсти осуществляют под общим обезболиванием (рис. 15.55, II). Разрезом по Веберу—Кохеру рассекают насквозь по средней линии ткани верхней губы и подглазничной области, окаймляя крыло и боковую поверхность носа с продолжением к скуловой кости (см. рис. 15.55, II, а). Существуют модификации указанного метода, при которых вместо разреза, направленного к скуловой кости, проводят рассечение тканей по ресничному краю, по нижнему своду конъюнктивального мешка или верхнему орбитальному краю. Отводят верхнюю губу и производят разрез по верхнему своду преддверия полости рта до бугра челюсти. Мягкие ткани острым путем освобождают от передней стенки верхней челюсти до скуловой кости, сохраняя на ней надкостницу, по ходу перевязывают нижнеглазничную артерию (см. рис. 15.55, II, б). Отсекают волокна жевательной мышцы. По нижнему краю глазницы рассекают Га8с1а ШгзоогЪНаНз и отводят ее распатором от дна глазницы. С помощью трепанов, остеотома отделяют верхнюю челюсть от скуловой и лобной костей, костного отдела носа (см. рис. 15.55, II, в). Затем удаляют верхний

Рис. 15.54. Резекция нижней челюсти.

А — виды резекции нижней челюсти; Б — резекция нижней челюсти с экзартикуляцией (схема): а — линия разреза; б — отделение мягких тканей, распил ветви и тела челюсти проволочной пилой; в — отсечение мягких тканей с внутренней поверхности челюсти; г — рассечение связочного аппарата сустава и выделение резецированного отдела челюсти.

447

Рис. 15.55. Резекция верхней челюсти

I — виды резекции верхней челюсти а — резекция альвеолярного отростка, б — половинная резекция верхней челюсти с сохранением нижнеглазничного края, в — половинная резекция верхней челю сти с энуклеацией глаза или экзентерацией глазницы, г — полное удаление верхней челюсти, П — этапы половинной резекции верхней челюсти а — линия разреза, б — отпрепарованы мягкие ткани, видна граница остеотомии, в — верхняя челюсть отделена от скуловой кости, г — произведен распил по средней линии, д — удалена правая верхнечелюстная кость 1 — клетки решет чатой кости, 2 — средняя носовая раковина, 3 — место пересечения лобного отростка, 4 — сместившаяся клетчатка глазницы, 5 — место пересечения скуловой кости, 6 — перевязанная культя верхнечелюстной артерии

448

29 т

центральный резец на стороне поражения и пересекают слизистую оболочку твердого неба по средней линии (см. рис. 15.55, II, г). Производят поперечный разрез между твердым и мягким небом. Остеотомом разделяют небные пластинки, бугор верхней челюсти отводят от крыловидного отростка основной кости.

Таким образом, верхнечелюстную кость освобождают от мест соединения и вывихивают, удерживая рукой или инструментом (см. рис. 15.55, II, д). Проводят гемостаз, в ране оставляют тампон. После удаления верхнечелюстной кости образуется обширный дефект, глазное яблоко смещается вниз, так как отсутствует костная опора. В таких случаях для удержания глаза используют височную или жевательную мышцу. С целью профилактики рубцевой деформации щеки раневую поверхность закрывают свободно пересаженным кожным аутотрансплантатом. Лоскут щеки укладывают на место и ушивают послойно. Дефект верхней челюсти тампонируют йодоформной марлей, ее фиксируют защитной пластинкой, изготовленной предварительно до операции.

В последующем после эпителизации раны больной пользуется обтурирующим протезом.

Половинная резекция верхней челюсти с сохранением нижнеглазничного края отличается от описанной выше операции проведением дополнительного распила кости под нижнеглазничным краем.

Резекция альвеолярного отростка верхней челюсти, как правило, сопровождается вскрытием верхнечелюстной пазухи. При этом требуются ее ревизия, создание соустья с нижним носовым ходом и надежное разобщение с полостью рта, используя окружающую слизистую оболочку. Для лучшего заживления в послеоперационном периоде желательно предварительно изготовить защитную пластинку. По показаниям применяют тотальное удаление верхней челюсти.

Некоторые авторы операцию при злокачественных новообразованиях челюстей предпочитают проводить электрохирургическим способом (А.И.Пачес). Проводят также электрокоагуляцию опухоли и окружающих тканей, по мере «проваривания» их постепенно удаляют до кровоточащих участков.