- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

15.7. Опухоли мягких тканей

По данным МГКО ВОЗ, «мягкими тканями обозначаются все неэпителиальные внескелетные ткани, за исключением ретикулоэндотелиальной системы, глии и тканей, поддерживающих специфические органы и внутренности. К ним также относятся нейроэктодермальные ткани периферической и автономной нервной системы». Новообразования мягких тканей — это мезенхимальные органонеспецифические опухоли. Развиваются из мягких тканей лица и органов полости рта, идентичны опухолям других областей и имеют свои особенности, обусловленные только локализацией. Среди них большинство являются доброкачественными опухолями, злокачественные встречаются не более чем в 0,2 % случаев. По гистогенезу различают поражения фиброзной, жировой, мышечной тканей, кровеносных сосудов и периферических нервов. Кроме того, среди новообразований мягких тканей рассматривают другие опухоли: параганглионарных структур (хемодекто-ма), опухоли спорного и неясного гистогенеза (зернисто-клеточная опухоль, саркома Капоши и др.), которые не встречаются или редко бывают в челюстно-лицевой области и здесь не приводятся.

15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

Среди опухолей фиброзной ткани выделяют доброкачественные — различные виды фибром и злокачественные — фибросаркому. К опухолеподоб-ным поражениям относят фиброматозы и эпулис.

Фиброма (пЪгота). Это опухоль из зрелой фиброзной соединительной ткани. На лице возникает редко, в основном наблюдается в полости рта. Локализуясь на слизистой оболочке в местах, подвергающихся прикусыванию (щеки, язык, губы), она представляет собой ответную реакцию на травму, не является истинной опухолью и трактуется как фиброзное разрастание. К фиброзному разрастанию также относят дольчатое бугристое образование, развивающееся по переходной складке преддверия полости рта вследствие травмы краем съемного зубного протеза.

Клинически фиброма представлена в виде округлой формы опухоли на широком основании, покрытой неизмененной слизистой оболочкой. Она безболезненна, растет чрезвычайно медленно (рис. 15.34), нередко обнаруживается случайно при осмотре. Прикусывание ее ведет к воспалению.

425

Рис. 15.34. Фиброма слизистой оболочки щеки.

Фибромы бывают твердые и мягкие. Твердая фиброма состоит из фиброзной ткани, богатой коллагеном. Мягкая фиброма в своей структуре имеет жировую ткань, и ее называют фибролипомой. На лице наблюдается дерматофиброма (гистиоцитома), состоящая из смеси гистиоцитов, фибробластопо-добных клеток, различного количества коллагена и кровеносных сосудов. Часто бывает неинкапсулированной. Клинически представляет собой ограниченную безболезненную опухоль плотноэластической консистенции, покрытую неизмененной кожей. Растет медленно, в течение нескольких лет. Локализуясь на носу, опухоль большого размера вызывает обезображивание лица.

Лечение. При фиброзных разрастаниях лечение начинают с запрета пользоваться старым зубным съемным протезом. Показаны аппликации йодистой смесью в течение 2 нед. Оставшиеся разрастания иссекают. Фибромы удаляют в пределах непораженных тканей. Необходимо выявить нарушение прикуса и другие травмирующие факторы и своевременно их устранять.

Фиброматоз. В полости рта проявляется как фиб-роматоз десен в виде диффузного разрастания их и десневых сосочков. Встречается сравнительно редко, наблюдается улиц молодого и среднего возраста.

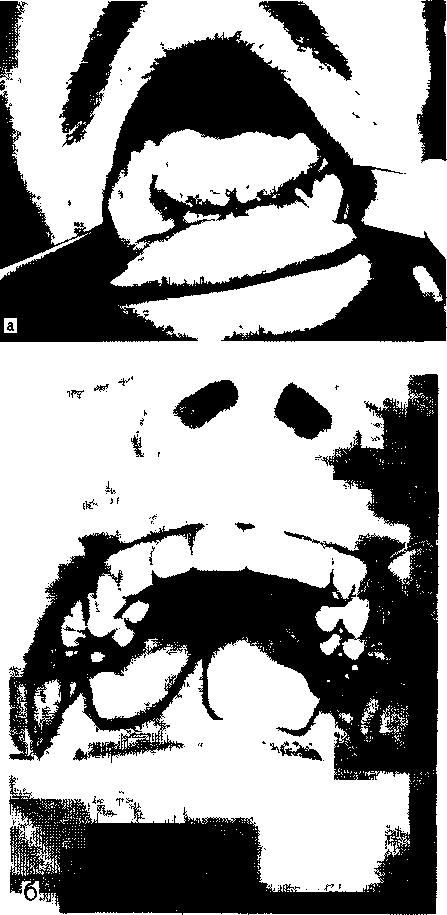

Клинически определяется валикообразное увеличение десны, покрывающей частично или полностью коронки зубов. Преимущественно наблюдается поражение вестибулярной поверхности десны, однако возможны изменения и с оральной стороны. Поверхность разрастаний иногда дольчатая, папилломатозная, чаще гладкая, цвет слизистой оболочки бледный или она гиперемирована (рис. 15.35). Пальпаторно участок фиброматоза плотноэластической консистенции, безболезненный. Между коронками зубов и патологическими разрастаниями десны обычно образуются карманы, где скапливается пища, откладывается зубной камень и развивается воспаление, ведущее к глубокому отслаиванию тканей и их травмированию. На рентгенограмме при длительно существующем

426

фиброматозе десен нередко определяется рассасывание межзубных перегородок и гребня альвеолярного отростка. Локализованное поражение соответственно бугру верхней челюсти с обеих сторон, выраженное больше с небной стороны, носит название фиброматоза бугров верхней челюсти (ранее описывалось под термином «симметричные фибромы». Такой же фиброматоз, но реже, иногда наблюдается в области задних отделов альвеолярного отростка нижней челюсти.

Микроскопически фиброматоз десен представляет собой разрастание плотной волокнистой соединительной ткани, бедной сосудами.

Лечение. Производят поэтапное иссечение патологической ткани до кости, включая надкостницу, одномоментно в пределах 6—8 зубов. Обнаженную поверхность прикрывают йодоформной марлей, которая через 7—8 дней самостоятельно выпадает вследствие разрастания грануляций, и рана постепенно эпителизируется. Иногда после иссечения возникает рецидив, и в этих случаях требуется повторная операция.

Эпулис. Изучение эпулисов (фиброматозного, ангиоматозного и гигантоклеточного) в течение последних 25 лет привело к изменению отношения к ним. Объединение их только по анато-мо-топографической локализации в области альвеолярного отростка челюстей не отвечает современным взглядам онкологии. Среди этих образований встречаются опухоли (фиброма, ангиома) и опухолеподобные поражения (фиброматозный и ангиоматозный эпулис). Последние отражают различные стадии хронического воспаления десны, вызванного травмой коронками, пломбой и другими факторами с выраженной продуктивной тканевой реакцией. В значительной степени морфологическая структура их также характеризует иммунологическую перестройку в очаге воспаления (фиброматозный и ангиоматозный эпулис). Ги-гантоклеточным эпулисом ранее обозначали ограниченные образования на десне синюшно-багрового цвета, часть которых развивается только из мягких тканей десны, другие исходят из кости альвеолярного отростка.

По данным Международной гистологической классификации опухолей ВОЗ, выявлена различная сущность обоих поражений, что привело к их разделению.

Образование, развивающееся из тканей десны, получило название периферической гигантокле-точной гранулемы и отнесено к опухолеподобным поражениям мягких тканей. Образование, исходной зоной роста которого является кость, именуют центральной гигантоклеточной гранулемой (гигантоклеточной репаративной гранулемой) и рассматривают в группе костных опухолеподоб-ных поражений.

Эпулис часто встречается в практике стоматолога. Обнаруживают его в основном у лиц зрелого

возраста, чаще у женщин. Преимущественного поражения верхней или нижней челюсти не отмечается. Клинические проявления фибро- и ангио-матозного эпулисов довольно характерны.

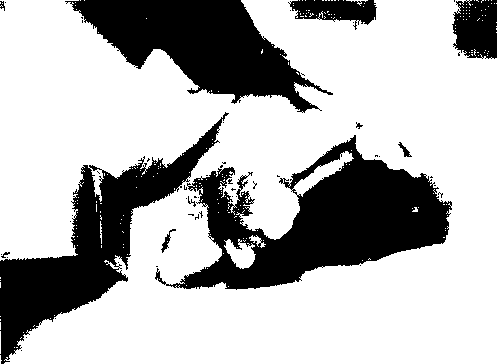

Фиброматозный эпулис представляет собой плотное безболезненное разрастание розового цвета, часто с гиперемированным краем, неправильной формы, с четкими границами на довольно широком основании (рис. 15.36). Локализуется, как правило, на десне с вестибулярной стороны, может распространяться через межзубный промежуток в виде седла на внутриротовую поверхность. Нередко расположенный в области эпулиса зуб имеет либо плохо припасованную металлическую коронку или пломбу, либо кариозную полость, либо кламмер протеза и др. Они являются травмирующим фактором и этиологическим моментом в возникновении хронического продуктивного воспалительного процесса с образованием грануляций, которые по мере созревания превращаются в зрелую соединительную фиброзную ткань. Эти изменения отражают сущность морфологической картины фиброматозного эпулиса.

Ангиоматозный эпулис в виде ограниченного образования на десне отличается от фиброматозного более ярким цветом, сравнительно мягкой консистенцией и главным образом кровоточивостью, которая возникает не только при травмировании, но и самостоятельно (рис. 15.37). Микроскопически при ангиоматозном эпулисе на фоне созревающей фиброзной ткани определяется большое количество кровеносных сосудов.

Периферическая гигантоклеточная гранулема по клинической картине сходна с описанными выше эпулисами, однако имеет характерные особенности: синюшно-бурый цвет, бугристую поверхность с участками изъязвления и отпечатками зубов-антагонистов, плотноэластическую консистенцию, отмечается ее кровоточивость. Гистологически поражение характеризуется большим количеством многоядерных гигантских клеток. Строма обильно васкуляризована и богата клетками, тяжи фиброзной ткани редкие. Имеются гранулы гемо-сидерина. После иссечения нередко возникает рецидив.

Гранулема беременных (эпулис беременных) наблюдается у некоторых женщин в период беременности, отличается быстрым ростом и кровоточивостью. При больших гранулемах возможны затруднение жевания, некроз. После родов гранулема уменьшается, иногда исчезает.

Рентгенологическое исследование при эпулисах, исходящих из тканей десны, не выявляет костных изменений

Лечение фиброматозного и ангиоматозного эпулисов не всегда требует оперативного вмешательства.

Первым и основным является ликвидация травмирующих факторов в виде снятия мостовидного

Рис. 15.35. Фиброматоз.

а — десец, б — бугров верхней челюсти

протеза, коррекции пломбы, лечения кариозных зубов, удаления корней, нормализации прикуса.

После проведенных мероприятий обычно через 2—3 нед отмечается резкое уменьшение размера образования на десне, а в некоторых случаях его исчезновение. Если не наблюдается полной регрессии эпулиса (это встречается чаще при больших гранулемах, локализующихся в области нескольких зубов), то он уплотняется, сокращается, по цвету становится неотличимым от окружающей слизистой оболочки, и торопиться удалять его не следует, так как процесс обратного развития может продолжаться несколько месяцев.

427

Рис. 15.36. Фибро-матозный эпулис в области 432 I

Рис. 15.37. Ангиоматозныи эпулис в области 43 I

Рис. 15.38. Липома щеки. 428

В случае необходимости протезирования возможно удаление эпулиса.

При периферической гигантоклеточной гранулеме оперативное лечение заключается в иссечении образования в пределах непораженных тканей Скальпелем рассекают ткани до кости, отступив на 2— 3 мм от гранулемы, и распатором выделяют патологическую ткань вместе с надкостницей. Кровоточащие участки мягких тканей коагулируют электро-или термокоагулятором. Ушить рану, как правило, не удается, ее закрывают йодоформным тампоном Тампон по мере гранулирования раны выпадает, и рана эпителизируется. Операция может привести к обнажению шеек зубов, расположенных в границах поражения. При всех видах эпулисов и периферической гигантоклеточной гранулеме интактные зубы, находящиеся в пределах образования, стараются сохранить, однако при обнажении корня зуба более чем на уг - % и подвижности III степени приходится удалять Гранулема в период беременности, как правило, лечению не подлежит. При возникновении функциональных нарушений показано ее иссечение.