- •1.1 Эмаль зуба

- •1.1.2 Гистологическое строение

- •1.2 Дентин

- •1.2.1 Химический состав

- •1.2.2 Гистологическое строение

- •1.3 Цемент корня

- •1.3.1 Химический состав

- •1.3.2 Гистологическое строение

- •2 Этиология, гистология,эпидемиология кариеса и других дефектов твердых тканей зуба

- •2.1 Кариес

- •2.1.1 Этиология

- •2.1.1.2 Питательная среда.

- •2.1.1.3 Индивидуальные различия.

- •2.1.1.4 Слюна

- •2.1.3 Гистология кариеса дентина

- •2.1.4 Кариес корня (кариес цемента)

- •2.1.7.1 Определение эпидемиологических понятий.

- •2.1.7.4 Эпидемиология кариеса корней.

- •2.2 Эрозия

- •2.3 Механическое истирание зубов

- •2.3.1 Клиновидный дефект

- •2.3.2 Физиологическое истирание зубов

- •2.3.3 Абразия

- •2.4 Одонтогенная резорбция

- •2.5 Нарушенияразвития зубов

- •2.5.1 Приобретенная гипоплазия твердых тканей зубов

- •2.5.1.1 Гипоплазия эмали.

- •2.5.1.2 Гипоплазия дентина.

- •2.5.1.3 Гиперплазия эмали.

- •2 5.2 Аномалии зубов

- •2.5.2.1 Аномалии количества и формы зубов.

- •2.5.2.2 Аномалии образования твердых тканей зуба.

- •3 Сбор данных и установление диагноза при лечении кариеса

- •3.1 Общий анамнез

- •3.3 Обследованиеи диагностирование

- •3.4 Рентгенологические исследования и диагностика

- •3.5 Специальные исследования

- •4 Профилактика и минимальное инвазивное лечение кариеса

- •4.1 Консультирование по вопросам питания

- •4.1.1 Основные положения

- •4.1.2 Определение кариесогенности продуктов питания

- •4.1.3 Рекомендации по рациональному питанию

- •4.1.4 Калорийные и некалорийные подслащивающие вещества

- •4.2 Фтористая профилактика

- •4.2.1 Поступление соединений фтора в организм и их метаболизм

- •4.2.2 Применение соединений фтора для профилактики кариеса

- •4.2.3 Взаимодействие соединений фтора с твердыми тканями зубов и зубным налетом.

- •4.2.4 Механизм кариесостатического действия фтора

- •4.2.4.1 Твердые ткани зуба.

- •4.2.5 Эффективность фторсодер-жащих кариесостатических препаратов

- •4.2.6 Токсические свойства фтора

- •4.3 Герметизация фиссур

- •4.3.1 Показания к применению

- •4.3.2 Материалы

- •4.3.2 Материалы

- •4.3.3 Техника герметизации

- •4.5 Дополнительные мероприятия профилактики кариеса

- •4.6 Основные принципы противокариозного лечения

- •5.1 Оперативная техника препарирования

- •5.2 Инструменты для препарирования

- •5.2.1 Вращательный инструмент

- •5.2.2 Ручной инструмент

- •5.2.3 Осциллирующий инструмент

- •5.4 Влияние препарирования на состояние пульпы и дентина

- •5.5 Непрямое покрытие препаратами, содержащими гидроокись кальция.

- •5.6 Лечение дентинной раны

- •5.6.1 Лаки и лайнеры

- •5.6.2 Цементы

- •5.7 Подготовка рабочего поля

- •6 Пломбирование синтетическими пломбировочными материалами

- •6.1 Пломбы из композитных материалов

- •6.1.1 Композитные материалы

- •6.1.2 Кондиционирование эмали (методика протравливания эмали)

- •6.1.3 Кондиционирование дентина. Дентинсвязывающий посредник

- •6.1.4 Пломбирование фронтальных зубов композитными материалами

- •6.1.4.1 Полости III класса.

- •6.1.4.2 Полости IV класса.

- •6.1.5 Пломбирование боковых зубов композитными материалами

- •6.1.6 Другие случаи применения композитных материалов.

- •6.1.7 Особенности

- •6.2 Пломбы из стеклоиономерных цементов

- •6.2.1 Состав

- •6.2.2 Препарирование и кондиционирование полости

- •6.2.3 Механизм сцепления

- •6.2.4 Совместимость с пульпой

- •6.2.5 Показания к применению

- •6.2.6 Препарирование и кондиционирование полостей V класса

- •6.3 Пломбы из ковкого золота

- •6.3.1 Материалы

- •6.4.1 Состав материала

- •6.4.2 Показания к применению амальгамных пломб

- •6.4.3 Полости I класса

- •6.4.5 Восстановление бугорка амальгамной пломбой

- •6.4.6 Применение матрицы

- •6.4.7 Приготовление и конденсация амальгамы

- •6.4.8 Техника формирования и полирования пломбы из амальгамы

- •6.4.9 Токсичность амальгамы

- •7.1 Подготовительные мероприятия

- •7.2 Металлические вкладки 7.2.1 Препарирование

- •7.2.2 Получение оттиска и изготовление модели

- •7.2.3 Примерка и цементирование

- •7.3 Вкладки из материалов цвета естественных зубов

- •7.3.1 Техника препарирования

- •7.3.2 Показания к применению вкладок из материалов цвета естественных зубов

- •7.3.3 Вкладки из композитных материалов

- •7.3.4 Керамические вкладки

- •7.3.5 Временное пломбирование полости

- •7.3.6 Примерка и установка

- •7.3.7 Критическая оценка

- •1 Строение пульпы

- •9.2 Основное вещество, соединительная ткань и клетки пульпы

- •9.3 Тканевые области пульпы

- •9.4 Кровеносные сосуды пульпы

- •9.5 Иннервация пульпы

- •9.6 Функции ткани пульпы и ее дистрофические изменения

- •9.7 Строение верхушечного периодонта

- •10 Болезни пульпы и периодонта

- •10.1 Пульпит

- •10.2 Патогенез пульпита

- •10.3 Некроз пульпы

- •10.4 Внутренняя гранулема

- •10.5 Этиология пульпитов

- •10.5.1 Инфекционный пульпит

- •10.5.2 Травматический пульпит

- •10.5.3 Ятрогенный пульпит

- •10.6 Верхушечный периодонтит

- •10.6.1 Этиология верхушечного периодонтита

- •10.6.2 Патогенез верхушечных периодонтитов

- •10.6.2.2 Хронический верхушечный периодонтит.

- •10.6.2.3 Гранулирующий периодонтит.

- •10.6.2.4 Корневая киста.

- •10.6.2.5 Склерозирующий остит.

- •11 Болевая симптоматика, диагностика и лечение воспаления пульпы

- •11.1 Эндодонтическая болевая симптоматика

- •11.1.1 Повышенная

- •11.1.2 Симптоматический пульпит и верхушечный периодонтит

- •11.1.3 Дифференциальная диагностика боли при пульпите и верхушечном периодонтите

- •11.2 Клиническая диагностика

- •11.2.1 Общемедицинская история болезни

- •11.2.2 Стоматологическая история болезни

- •11.2.3 Клиническое обследование

- •11.2.3.1 Перкуссионный тест.

- •11.2.3.2 Определение чувствительности.

- •11.2.3.3 Рентгенологическая диагностика.

- •11.2.3.4 Установление дифферен-цального диагноза в соответствии с клиническими признаками.

- •11.3 Терапевтические мероприятия по сохранению жизнеспособности пульпы

- •11.3.1 Непрямое защитное покрытие пульпы

- •11.3.2 Прямое защитное покрытие пульпы

- •11.3.3 Витальная ампутация

- •12 Анатомические принципы обработки корневого канала

- •12.1 Верхушечное отверстие (foramen apicale)

- •12.2 Конфигурация корневых каналов

- •12.3 Возрастные изменения корневых каналов

- •12.4 Отдельные группы зубов.

- •12.4.7 Первый и второй премоляры нижней челюсти

- •12.4.8 Первый и второй моляры верхней челюсти

- •1.4.9 Первый и второй моляры нижней челюсти

- •13 Обработка корневого канала

- •3.1 Подготовительные мероприятия

- •3.1.1 Коффердам

- •3.1.2 Препарирование

- •13.2 Создание доступа к полости корневых каналов и локализация устьев корневых каналов

- •13.2.1 Создание доступа к устью корневого канала

- •13.2.2 Определение положения устьев каналов

- •13.2.3 Раскрытие полости зубов

- •13.3 Зондирование корневых каналов и определение рабочей длины

- •13.3.1 Зондирование корневых каналов

- •13.3.2 Рентгенологическое определение рабочей длины корневого канала

- •13.3.3 Эндометрия

- •13.4 Инструменты для обработки корневого канала

- •13.4.1 Ручные инструменты

- •13.4.1.1 Стандартизация.

- •13.4.13 Отличительные характеристики.

- •13.4.2 Ротационные инструменты для расширения входов в каналы

- •13.4.3 Инструменты и системы

- •13.4.4 Вспомогательные средства, применяемые для определения длины инструментов при обработке корневого канала, их хранение

- •13.5 Общие указания по обработке корневого канала

- •13.6 Промывание корневого канала

- •13.7 Способы обработки корневого канала с использованием ручных инструментов

- •13.7.1 Традиционные способы

- •13.7.2 Step-back- и step-down-техника

- •13.7.3 Формирование конической формы корневого канала

- •13.8 Лекарственные средства для асептической обработки корневых каналов

- •13.9 Временное закрытие

- •13.10 Предпосылки постоянного пломбирования корневого канала

- •13.11 Пломбирование корневого канала

- •13.11.1 Пломбировочные материалы

- •13.11.2 Инструментыдля пломбирования корневого канала

- •13.11.3 Способы пломбирования корневых каналов

- •13.11.3.1 «Техника центрального штифта».

- •13.11.3.2 Латеральная конденсация гуттаперчи.

- •13.11.3.3 Вертикальная конденсация.

- •13.11.3.4 Термомеханическая кон-зенсация.

- •13.11.3.5 Термопластическая инъекция.

- •13.12 Эндодонтические мероприятия при незавершенном формировании корней

- •13.12.1 Апексофикация

- •14 Специальные эндодонтические и постэндодонтические мероприятия

- •14.1 Эндодонтическое лечение молочных зубов

- •14.1.1 Непрямое и прямое покрытие пульпы

- •14.1.2 Пульпотомия

- •14.1.3 Пульпэктомия

- •14.1.4 Противопоказания для проведения эндодонтических мероприятий

- •14.2 Неотложное эндодонтическое лечение

- •14.3 Отбеливание зубов, окрашенных вследствие эндодонтического лечения

- •14.3.1 Средства для отбеливания

- •14.3.2 Способы отбеливания

- •14.4 Восстановление зубов после эндодонтического лечения

- •15 Строение и функции пародонта

- •15.1 Десна

- •15.1.1 Макроскопическое анатомическое строение десны

- •15.1.2 Микроскопическое строение десны

- •15.1.2.1 Оральный бороздчатый эпителий и оральный эпителий.

- •15.1.2.2 Соединительный эпителий.

- •15.1.2.3 Соединительная ткань десны и ее волокна.

- •15.2 Периодонт

- •15.3 Альвеолярный отросток

- •15.4 Десневая борозда

- •16 Этиология воспалительных пародонтопатий

- •16.1 Первичный комплекс причин

- •16.1.1 Зубной налет

- •16.1.2 Патогенез воспалительных пародонтопатий

- •16.1.2.2 Раннее поражение паронима.

- •16.1.2.3 Открытое поражение пародонта

- •16.1.2.4 Прогрессирующее поражение

- •16.1.3 Защитная реакция организма человека

- •16.1.3.3 Медиаторы воспалительной реакции.

- •16.2 Вторичный комплекс причин.

- •16.2.1 Локальные факторы

- •17.1 Индексы зубного налета

- •17.1.1 Индекс зубного налета по Quigley и Hein

- •17.1.2 Зубного налета (pi) по Silness и Loe

- •17.1.3 Упрощенный индекс зубного налета на апроксимальных поверхностях (api) по Lange и др.

- •17.1.4 Индекс скорости образования зубного налета (pfri) по Axelsson

- •17.2 Десневые индексы

- •17.2.1 Индекс кровоточивости десневой борозды (sbi) по Miihlemann и Son

- •17.2.2 Упрощенный индекс кровоточивости десневой борозды

- •17.2.3 Индекс кровоточивости сосочков (pbi)

- •17.2.4 Индекс нуждаемости

- •17.3 Определение интенсивности выделения десневой жидкости (sffr; Sulcus Fluid Flow Rate)

- •17.4 Эпидемиологические данные

- •18 Анамнез, результаты обследования и диагностика заболеваний пародонта

- •18.1 Анамнез и результаты обследования

- •18.1.1 Анамнез

- •18.1.2 Результаты обследования

- •18.1.2.2 Разрушение зубодесневого прикрепления.

- •18.1.2.4 Распространение пародон-тальных поражений на участке фурка-ции (разветвлений) корня.

- •18.1.2.5 Состояние гигиены полости рта и степень воспаления пародонта.

- •18.1.2.6 Обследование поверхности десны.

- •18.1.2.7 Рентгенологические исследования.

- •18.1.2.8 Микробиологические исследования.

- •18.2 Установление диагноза

- •18.2.1 Гингивит

- •18.2.1.1 Острый гингивит

- •18.2.1.4 Особые формы гингивита

- •18.2.2 Маргинальный пародонтит

- •18.2.2.1 Препубертатный пародонтит

- •18.2.3 Системные заболевания и патология тканей пародонта и десны

- •18.2.3.3 Гематологические заболевания.

- •18.2.3.4 Системные заболевания с дерматологическими проявлениями:

- •18.2.3.6 Изменения тканей пародонта при некоторых генетических заболеваниях:

- •18.2.4 Гиперпластические формы

- •18.2.5 Травматические формы

- •18.2.6 Инволюционные формы

- •18.2.6.2 Под атрофией альвеолярной кости понимают не связанную с воспалением потерю костной ткани альвеолярного отростка челюсти.

- •18.3 Взаимосвязь между пародонтом и периодонтом

- •18.4 Пародонтальный статус пациента в Германии

- •19 Лечение воспалительных пародонтопатий

- •9.1 Последовательность лечения

- •19.2 Начальное лечение

- •9.2.1 Мотивация, инструктаж пациента и контроль его сотрудничества с врачом

- •19.2.2 Техника чистки зубов

- •19.2.3 Вспомогательные средства гигиены полости рта

- •19.2.4 Зубная паста

- •19.2.5 Удаление над- и поддесневого налета и зубного камня

- •19.2.6 Инструменты для профессиональной чистки зубов и удаления зубного камня

- •19.2.7 Устранение факторов,

- •19.3 Основы хирургического лечения заболеваний пародонта

- •19.3.1 Лечение антибиотиками

- •19.3.2 Местная анестезия

- •19.3.3 Виды разрезов

- •19.3.4 Швы и методы их наложения. Шовный материал

- •19.3.5 Раневые повязки

- •19.3.6 Инструменты для хирургического лечения заболеваний пародонта

- •19.3.7 Электрохирургия

- •19.4 Хирургические вмешательства в области пародонта

- •19.4.1 Закрытый классический кюретаж

- •19.4.2 Операция по созданию частично мобилизованного лоскута

- •19.4.2.2 Модифицированная лоскутная операция по Видману.

- •19.4.3 Операция по созданию полностью мобилизованного лоскута

- •19.4.4 Дистальное клиновидное иссечение

- •19.4.5.1 Внешняя гингивэктомия.

- •19.5 Мукогингивальная хирургия

- •19.5.1 Устранение аномально расположенных уздечек слизистой оболочки полости рта

- •19.5.2 Расширение десны с помощью свободного трансплантата слизистой оболочки

- •19.5.3 Модифицированное расширение десны по Edlan и Mejchar

- •19.5.4 Методы покрытия обнаженных поверхностей корней зубов

- •19.5.4.1 Коронковое смещение лоскута

- •19.5.4.2 Боковое смещение лоскута.

- •9.6 Методы лечения зубов с обнаженными участками разделения корней(фуркаций)

- •19.7 Лечение пародонтально-эндодонтических поражений

- •19.8 Трансплантаты и имплантаты, применяемые для лечения костных карманов

- •19.9 Восстановление пародонта

- •19.10 Направленная регенерация тканей пародонта

- •19.11 Шинирование

- •19.12 Лекарственные препараты, применяем в пародонтологии

- •19.12.1 Лекарственные препараты местного применения

- •19.12.2 Лекарственные препараты общего применения

- •19.13 Применение антибиотиков больными с нарушениями иммунитета и повышенной вероятностью возникновения эндокардита

- •19.14 Взаимосвязь

- •19.14.1 Пародонтология и челюстная ортопедия

- •19.14.2 Пародонтология и терапевтическая стоматология

- •19.14.3 Пародонтология и протезирование

- •19.15 Лечение пародонтопатий

- •19.15.1 Гингивит

- •19.15.2 Острый язвенно-некротический гингивит

- •19.15.3 Пародонтит у взрослых

- •19.15.4 Быстро прогрессирующий пародонтит и локализованный ювенильный пародонтит

- •19.15.5 Пародонтит у больных сахарным диабетом

- •19.15.6 Пародонтопатии, вызванные вич-инфекцией

- •19.16 Поддерживающее лечение

- •19.17 Функции стоматологического вспомогательного персонала или гигиениста

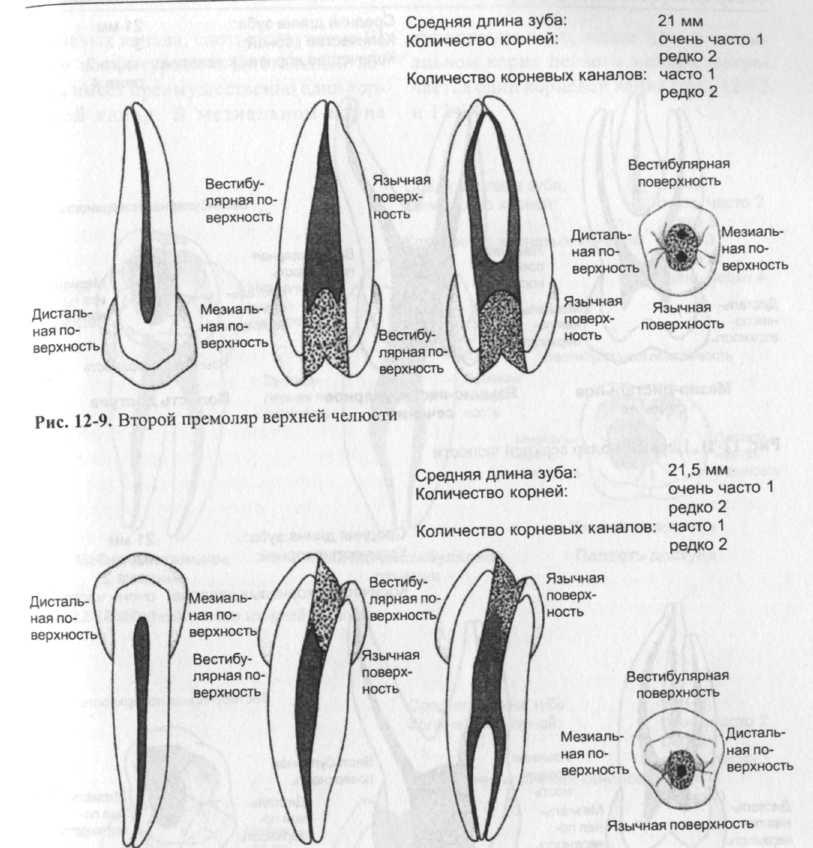

12.4.7 Первый и второй премоляры нижней челюсти

Оба премоляра нижней челюсти имеют, в основном, один корень. В первом пре-моляре примерно в 25% случаев встречается больше одного корневого канала,

во втором премоляре два канала встречаются редко. При наличии двух каналов один из них проходит в щечном направлении, второй - в язычном, причем ответвление язычного канала чаше отмечается лишь в нижней трети корня (рис 12-10).

Рис. 12-10. Первый и второй премоляры нижней челюсти

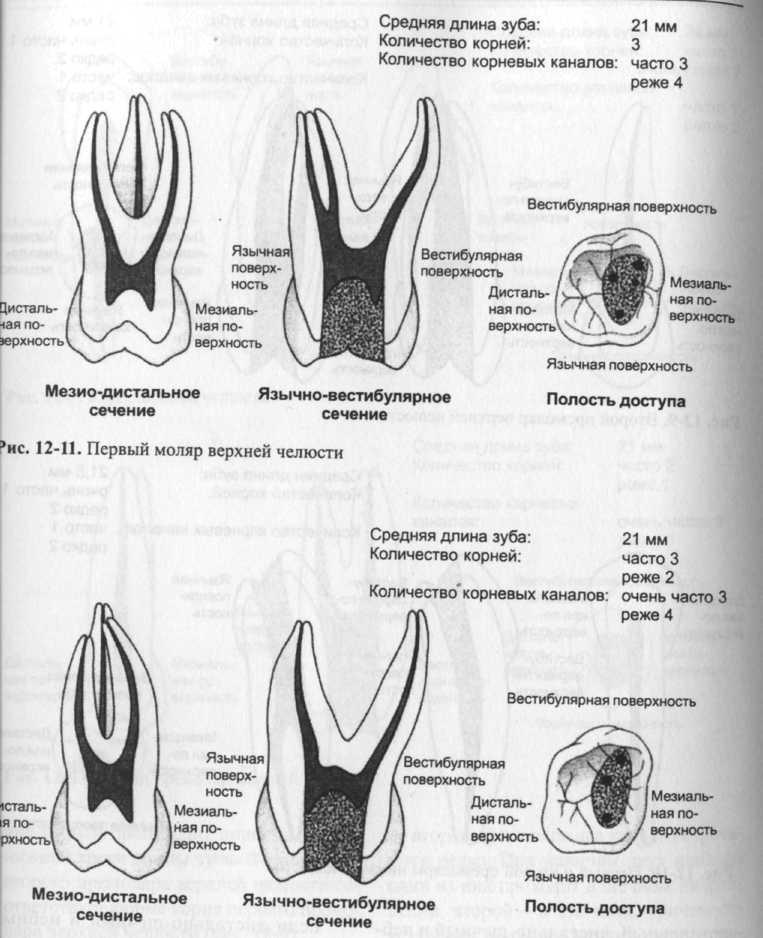

12.4.8 Первый и второй моляры верхней челюсти

Первый и второй моляры верхней челюсти обычно имеют три корня - ме-

Рис. 12-8. Первый премоляр верхней челюсти

Рис. 12-10. Первый и второй премоляры нижней челюсти

зио-щечный, дистально-щечный и небный. Среди вторых моляров зубы с двумя корнями составляют около 20%. Ме-зио-щечный корень сплющенный, оба других корня округло-овальной формы. Мезиощечный корень изогнут преимущественно в дистальном направлении, небный - в щечном, дис-тальный корень в большинстве случаев прямой.

Рис. 12-12. Второй моляр верхней челюсти

Если дистально-щечный и небный корни имеют по одному каналу, то в ме-зио-шечном корне приблизительно в 40% случаев встречаются два канала, которые почти всегда образуют общее foramen apicale (II тип конфигурации). Часто ден-тинный слой между ними настолько тонкий, что при обработке происходит объединение в один канал с гантелеобразным сечением (рис. 12-11 и 12-12).

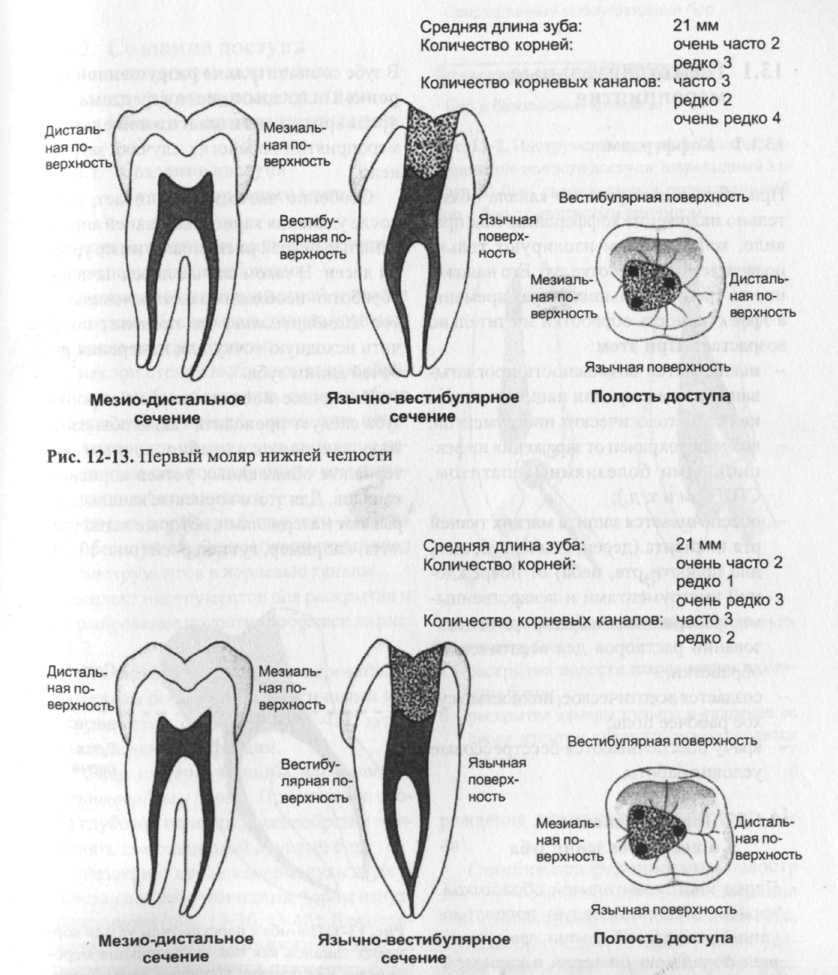

1.4.9 Первый и второй моляры нижней челюсти

оляры нижней челюсти имеют в основ->м два корня - мезиальный и дисталь-1Й. Если мезиальный корень изогнут преимущественно в дистальном направлении, то дистальный корень почти всегда прямой и только в редких случаях направлен дистально.

В мезиальном корне чаще (приблизительно в 85%) встречаются два корневых канала, соответствующие III типу конфигурации. Дистальный корень имеет преимущественно один корневой канал. В мезиальном корне

второго моляра, чаще чем в мезиальном корне первого моляра, встречается один корневой канал (рис. 12-13 и 12-14).

Рис. 12-14. Второй моляр нижней челюсти

13 Обработка корневого канала

3.1 Подготовительные мероприятия

3.1.1 Коффердам

При обработке корневого канала обязятльно наложение коффердама. Как правило, коффердамом изолируют только одвергаемый обработке зуб. Его наложение не требует больших затрат времени эффективность обработки значительно возрастает. При этом:

исключается возможность проглатывания или аспирации пациентом мелких стоматологических инструментов врач предохранен от заражения инфекционными болезнями (гепатитом ,СПИДом и т. д.);

обеспечивается защита мягких тканей рта пациента (десен, языка, губ, щек дна полости рта, неба) от поврежде ний инструментами и лекарственны ми препаратами, особенно при исполь зовании растворов для асептической обработки;создается асептическое, полностью су хое рабочее поле;врачу обеспечиваются бесстрессовые условия работы.

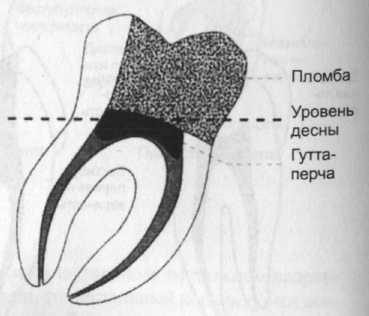

Рис. 13-1. Пломба с перекрытием устьев корневых каналов как подготовительное мероприятие для лечения корневых каналов глубоко пораженного зуба