- •1.1 Эмаль зуба

- •1.1.2 Гистологическое строение

- •1.2 Дентин

- •1.2.1 Химический состав

- •1.2.2 Гистологическое строение

- •1.3 Цемент корня

- •1.3.1 Химический состав

- •1.3.2 Гистологическое строение

- •2 Этиология, гистология,эпидемиология кариеса и других дефектов твердых тканей зуба

- •2.1 Кариес

- •2.1.1 Этиология

- •2.1.1.2 Питательная среда.

- •2.1.1.3 Индивидуальные различия.

- •2.1.1.4 Слюна

- •2.1.3 Гистология кариеса дентина

- •2.1.4 Кариес корня (кариес цемента)

- •2.1.7.1 Определение эпидемиологических понятий.

- •2.1.7.4 Эпидемиология кариеса корней.

- •2.2 Эрозия

- •2.3 Механическое истирание зубов

- •2.3.1 Клиновидный дефект

- •2.3.2 Физиологическое истирание зубов

- •2.3.3 Абразия

- •2.4 Одонтогенная резорбция

- •2.5 Нарушенияразвития зубов

- •2.5.1 Приобретенная гипоплазия твердых тканей зубов

- •2.5.1.1 Гипоплазия эмали.

- •2.5.1.2 Гипоплазия дентина.

- •2.5.1.3 Гиперплазия эмали.

- •2 5.2 Аномалии зубов

- •2.5.2.1 Аномалии количества и формы зубов.

- •2.5.2.2 Аномалии образования твердых тканей зуба.

- •3 Сбор данных и установление диагноза при лечении кариеса

- •3.1 Общий анамнез

- •3.3 Обследованиеи диагностирование

- •3.4 Рентгенологические исследования и диагностика

- •3.5 Специальные исследования

- •4 Профилактика и минимальное инвазивное лечение кариеса

- •4.1 Консультирование по вопросам питания

- •4.1.1 Основные положения

- •4.1.2 Определение кариесогенности продуктов питания

- •4.1.3 Рекомендации по рациональному питанию

- •4.1.4 Калорийные и некалорийные подслащивающие вещества

- •4.2 Фтористая профилактика

- •4.2.1 Поступление соединений фтора в организм и их метаболизм

- •4.2.2 Применение соединений фтора для профилактики кариеса

- •4.2.3 Взаимодействие соединений фтора с твердыми тканями зубов и зубным налетом.

- •4.2.4 Механизм кариесостатического действия фтора

- •4.2.4.1 Твердые ткани зуба.

- •4.2.5 Эффективность фторсодер-жащих кариесостатических препаратов

- •4.2.6 Токсические свойства фтора

- •4.3 Герметизация фиссур

- •4.3.1 Показания к применению

- •4.3.2 Материалы

- •4.3.2 Материалы

- •4.3.3 Техника герметизации

- •4.5 Дополнительные мероприятия профилактики кариеса

- •4.6 Основные принципы противокариозного лечения

- •5.1 Оперативная техника препарирования

- •5.2 Инструменты для препарирования

- •5.2.1 Вращательный инструмент

- •5.2.2 Ручной инструмент

- •5.2.3 Осциллирующий инструмент

- •5.4 Влияние препарирования на состояние пульпы и дентина

- •5.5 Непрямое покрытие препаратами, содержащими гидроокись кальция.

- •5.6 Лечение дентинной раны

- •5.6.1 Лаки и лайнеры

- •5.6.2 Цементы

- •5.7 Подготовка рабочего поля

- •6 Пломбирование синтетическими пломбировочными материалами

- •6.1 Пломбы из композитных материалов

- •6.1.1 Композитные материалы

- •6.1.2 Кондиционирование эмали (методика протравливания эмали)

- •6.1.3 Кондиционирование дентина. Дентинсвязывающий посредник

- •6.1.4 Пломбирование фронтальных зубов композитными материалами

- •6.1.4.1 Полости III класса.

- •6.1.4.2 Полости IV класса.

- •6.1.5 Пломбирование боковых зубов композитными материалами

- •6.1.6 Другие случаи применения композитных материалов.

- •6.1.7 Особенности

- •6.2 Пломбы из стеклоиономерных цементов

- •6.2.1 Состав

- •6.2.2 Препарирование и кондиционирование полости

- •6.2.3 Механизм сцепления

- •6.2.4 Совместимость с пульпой

- •6.2.5 Показания к применению

- •6.2.6 Препарирование и кондиционирование полостей V класса

- •6.3 Пломбы из ковкого золота

- •6.3.1 Материалы

- •6.4.1 Состав материала

- •6.4.2 Показания к применению амальгамных пломб

- •6.4.3 Полости I класса

- •6.4.5 Восстановление бугорка амальгамной пломбой

- •6.4.6 Применение матрицы

- •6.4.7 Приготовление и конденсация амальгамы

- •6.4.8 Техника формирования и полирования пломбы из амальгамы

- •6.4.9 Токсичность амальгамы

- •7.1 Подготовительные мероприятия

- •7.2 Металлические вкладки 7.2.1 Препарирование

- •7.2.2 Получение оттиска и изготовление модели

- •7.2.3 Примерка и цементирование

- •7.3 Вкладки из материалов цвета естественных зубов

- •7.3.1 Техника препарирования

- •7.3.2 Показания к применению вкладок из материалов цвета естественных зубов

- •7.3.3 Вкладки из композитных материалов

- •7.3.4 Керамические вкладки

- •7.3.5 Временное пломбирование полости

- •7.3.6 Примерка и установка

- •7.3.7 Критическая оценка

- •1 Строение пульпы

- •9.2 Основное вещество, соединительная ткань и клетки пульпы

- •9.3 Тканевые области пульпы

- •9.4 Кровеносные сосуды пульпы

- •9.5 Иннервация пульпы

- •9.6 Функции ткани пульпы и ее дистрофические изменения

- •9.7 Строение верхушечного периодонта

- •10 Болезни пульпы и периодонта

- •10.1 Пульпит

- •10.2 Патогенез пульпита

- •10.3 Некроз пульпы

- •10.4 Внутренняя гранулема

- •10.5 Этиология пульпитов

- •10.5.1 Инфекционный пульпит

- •10.5.2 Травматический пульпит

- •10.5.3 Ятрогенный пульпит

- •10.6 Верхушечный периодонтит

- •10.6.1 Этиология верхушечного периодонтита

- •10.6.2 Патогенез верхушечных периодонтитов

- •10.6.2.2 Хронический верхушечный периодонтит.

- •10.6.2.3 Гранулирующий периодонтит.

- •10.6.2.4 Корневая киста.

- •10.6.2.5 Склерозирующий остит.

- •11 Болевая симптоматика, диагностика и лечение воспаления пульпы

- •11.1 Эндодонтическая болевая симптоматика

- •11.1.1 Повышенная

- •11.1.2 Симптоматический пульпит и верхушечный периодонтит

- •11.1.3 Дифференциальная диагностика боли при пульпите и верхушечном периодонтите

- •11.2 Клиническая диагностика

- •11.2.1 Общемедицинская история болезни

- •11.2.2 Стоматологическая история болезни

- •11.2.3 Клиническое обследование

- •11.2.3.1 Перкуссионный тест.

- •11.2.3.2 Определение чувствительности.

- •11.2.3.3 Рентгенологическая диагностика.

- •11.2.3.4 Установление дифферен-цального диагноза в соответствии с клиническими признаками.

- •11.3 Терапевтические мероприятия по сохранению жизнеспособности пульпы

- •11.3.1 Непрямое защитное покрытие пульпы

- •11.3.2 Прямое защитное покрытие пульпы

- •11.3.3 Витальная ампутация

- •12 Анатомические принципы обработки корневого канала

- •12.1 Верхушечное отверстие (foramen apicale)

- •12.2 Конфигурация корневых каналов

- •12.3 Возрастные изменения корневых каналов

- •12.4 Отдельные группы зубов.

- •12.4.7 Первый и второй премоляры нижней челюсти

- •12.4.8 Первый и второй моляры верхней челюсти

- •1.4.9 Первый и второй моляры нижней челюсти

- •13 Обработка корневого канала

- •3.1 Подготовительные мероприятия

- •3.1.1 Коффердам

- •3.1.2 Препарирование

- •13.2 Создание доступа к полости корневых каналов и локализация устьев корневых каналов

- •13.2.1 Создание доступа к устью корневого канала

- •13.2.2 Определение положения устьев каналов

- •13.2.3 Раскрытие полости зубов

- •13.3 Зондирование корневых каналов и определение рабочей длины

- •13.3.1 Зондирование корневых каналов

- •13.3.2 Рентгенологическое определение рабочей длины корневого канала

- •13.3.3 Эндометрия

- •13.4 Инструменты для обработки корневого канала

- •13.4.1 Ручные инструменты

- •13.4.1.1 Стандартизация.

- •13.4.13 Отличительные характеристики.

- •13.4.2 Ротационные инструменты для расширения входов в каналы

- •13.4.3 Инструменты и системы

- •13.4.4 Вспомогательные средства, применяемые для определения длины инструментов при обработке корневого канала, их хранение

- •13.5 Общие указания по обработке корневого канала

- •13.6 Промывание корневого канала

- •13.7 Способы обработки корневого канала с использованием ручных инструментов

- •13.7.1 Традиционные способы

- •13.7.2 Step-back- и step-down-техника

- •13.7.3 Формирование конической формы корневого канала

- •13.8 Лекарственные средства для асептической обработки корневых каналов

- •13.9 Временное закрытие

- •13.10 Предпосылки постоянного пломбирования корневого канала

- •13.11 Пломбирование корневого канала

- •13.11.1 Пломбировочные материалы

- •13.11.2 Инструментыдля пломбирования корневого канала

- •13.11.3 Способы пломбирования корневых каналов

- •13.11.3.1 «Техника центрального штифта».

- •13.11.3.2 Латеральная конденсация гуттаперчи.

- •13.11.3.3 Вертикальная конденсация.

- •13.11.3.4 Термомеханическая кон-зенсация.

- •13.11.3.5 Термопластическая инъекция.

- •13.12 Эндодонтические мероприятия при незавершенном формировании корней

- •13.12.1 Апексофикация

- •14 Специальные эндодонтические и постэндодонтические мероприятия

- •14.1 Эндодонтическое лечение молочных зубов

- •14.1.1 Непрямое и прямое покрытие пульпы

- •14.1.2 Пульпотомия

- •14.1.3 Пульпэктомия

- •14.1.4 Противопоказания для проведения эндодонтических мероприятий

- •14.2 Неотложное эндодонтическое лечение

- •14.3 Отбеливание зубов, окрашенных вследствие эндодонтического лечения

- •14.3.1 Средства для отбеливания

- •14.3.2 Способы отбеливания

- •14.4 Восстановление зубов после эндодонтического лечения

- •15 Строение и функции пародонта

- •15.1 Десна

- •15.1.1 Макроскопическое анатомическое строение десны

- •15.1.2 Микроскопическое строение десны

- •15.1.2.1 Оральный бороздчатый эпителий и оральный эпителий.

- •15.1.2.2 Соединительный эпителий.

- •15.1.2.3 Соединительная ткань десны и ее волокна.

- •15.2 Периодонт

- •15.3 Альвеолярный отросток

- •15.4 Десневая борозда

- •16 Этиология воспалительных пародонтопатий

- •16.1 Первичный комплекс причин

- •16.1.1 Зубной налет

- •16.1.2 Патогенез воспалительных пародонтопатий

- •16.1.2.2 Раннее поражение паронима.

- •16.1.2.3 Открытое поражение пародонта

- •16.1.2.4 Прогрессирующее поражение

- •16.1.3 Защитная реакция организма человека

- •16.1.3.3 Медиаторы воспалительной реакции.

- •16.2 Вторичный комплекс причин.

- •16.2.1 Локальные факторы

- •17.1 Индексы зубного налета

- •17.1.1 Индекс зубного налета по Quigley и Hein

- •17.1.2 Зубного налета (pi) по Silness и Loe

- •17.1.3 Упрощенный индекс зубного налета на апроксимальных поверхностях (api) по Lange и др.

- •17.1.4 Индекс скорости образования зубного налета (pfri) по Axelsson

- •17.2 Десневые индексы

- •17.2.1 Индекс кровоточивости десневой борозды (sbi) по Miihlemann и Son

- •17.2.2 Упрощенный индекс кровоточивости десневой борозды

- •17.2.3 Индекс кровоточивости сосочков (pbi)

- •17.2.4 Индекс нуждаемости

- •17.3 Определение интенсивности выделения десневой жидкости (sffr; Sulcus Fluid Flow Rate)

- •17.4 Эпидемиологические данные

- •18 Анамнез, результаты обследования и диагностика заболеваний пародонта

- •18.1 Анамнез и результаты обследования

- •18.1.1 Анамнез

- •18.1.2 Результаты обследования

- •18.1.2.2 Разрушение зубодесневого прикрепления.

- •18.1.2.4 Распространение пародон-тальных поражений на участке фурка-ции (разветвлений) корня.

- •18.1.2.5 Состояние гигиены полости рта и степень воспаления пародонта.

- •18.1.2.6 Обследование поверхности десны.

- •18.1.2.7 Рентгенологические исследования.

- •18.1.2.8 Микробиологические исследования.

- •18.2 Установление диагноза

- •18.2.1 Гингивит

- •18.2.1.1 Острый гингивит

- •18.2.1.4 Особые формы гингивита

- •18.2.2 Маргинальный пародонтит

- •18.2.2.1 Препубертатный пародонтит

- •18.2.3 Системные заболевания и патология тканей пародонта и десны

- •18.2.3.3 Гематологические заболевания.

- •18.2.3.4 Системные заболевания с дерматологическими проявлениями:

- •18.2.3.6 Изменения тканей пародонта при некоторых генетических заболеваниях:

- •18.2.4 Гиперпластические формы

- •18.2.5 Травматические формы

- •18.2.6 Инволюционные формы

- •18.2.6.2 Под атрофией альвеолярной кости понимают не связанную с воспалением потерю костной ткани альвеолярного отростка челюсти.

- •18.3 Взаимосвязь между пародонтом и периодонтом

- •18.4 Пародонтальный статус пациента в Германии

- •19 Лечение воспалительных пародонтопатий

- •9.1 Последовательность лечения

- •19.2 Начальное лечение

- •9.2.1 Мотивация, инструктаж пациента и контроль его сотрудничества с врачом

- •19.2.2 Техника чистки зубов

- •19.2.3 Вспомогательные средства гигиены полости рта

- •19.2.4 Зубная паста

- •19.2.5 Удаление над- и поддесневого налета и зубного камня

- •19.2.6 Инструменты для профессиональной чистки зубов и удаления зубного камня

- •19.2.7 Устранение факторов,

- •19.3 Основы хирургического лечения заболеваний пародонта

- •19.3.1 Лечение антибиотиками

- •19.3.2 Местная анестезия

- •19.3.3 Виды разрезов

- •19.3.4 Швы и методы их наложения. Шовный материал

- •19.3.5 Раневые повязки

- •19.3.6 Инструменты для хирургического лечения заболеваний пародонта

- •19.3.7 Электрохирургия

- •19.4 Хирургические вмешательства в области пародонта

- •19.4.1 Закрытый классический кюретаж

- •19.4.2 Операция по созданию частично мобилизованного лоскута

- •19.4.2.2 Модифицированная лоскутная операция по Видману.

- •19.4.3 Операция по созданию полностью мобилизованного лоскута

- •19.4.4 Дистальное клиновидное иссечение

- •19.4.5.1 Внешняя гингивэктомия.

- •19.5 Мукогингивальная хирургия

- •19.5.1 Устранение аномально расположенных уздечек слизистой оболочки полости рта

- •19.5.2 Расширение десны с помощью свободного трансплантата слизистой оболочки

- •19.5.3 Модифицированное расширение десны по Edlan и Mejchar

- •19.5.4 Методы покрытия обнаженных поверхностей корней зубов

- •19.5.4.1 Коронковое смещение лоскута

- •19.5.4.2 Боковое смещение лоскута.

- •9.6 Методы лечения зубов с обнаженными участками разделения корней(фуркаций)

- •19.7 Лечение пародонтально-эндодонтических поражений

- •19.8 Трансплантаты и имплантаты, применяемые для лечения костных карманов

- •19.9 Восстановление пародонта

- •19.10 Направленная регенерация тканей пародонта

- •19.11 Шинирование

- •19.12 Лекарственные препараты, применяем в пародонтологии

- •19.12.1 Лекарственные препараты местного применения

- •19.12.2 Лекарственные препараты общего применения

- •19.13 Применение антибиотиков больными с нарушениями иммунитета и повышенной вероятностью возникновения эндокардита

- •19.14 Взаимосвязь

- •19.14.1 Пародонтология и челюстная ортопедия

- •19.14.2 Пародонтология и терапевтическая стоматология

- •19.14.3 Пародонтология и протезирование

- •19.15 Лечение пародонтопатий

- •19.15.1 Гингивит

- •19.15.2 Острый язвенно-некротический гингивит

- •19.15.3 Пародонтит у взрослых

- •19.15.4 Быстро прогрессирующий пародонтит и локализованный ювенильный пародонтит

- •19.15.5 Пародонтит у больных сахарным диабетом

- •19.15.6 Пародонтопатии, вызванные вич-инфекцией

- •19.16 Поддерживающее лечение

- •19.17 Функции стоматологического вспомогательного персонала или гигиениста

19.2.5 Удаление над- и поддесневого налета и зубного камня

Задача врача-стоматолога на начальном этапе лечения заключается в проведении профессиональной чистки зубов. Профессиональная чистка зубов включает:

- определение наддесневых отложений;

- полное удаление над- и поддесневых отложений;

- полирование и втирание фторсодержащих препаратов в поверхности зубов.

Для обеспечения надлежащего гигиенического состояния полости рта и создания пациенту условий для оптимальной чистки зубов врач должен удалить наддес-невые отложения и зубной камень. Отложения красящих веществ чая и кофе представляют собой питательную среду для микроорганизмов, поэтому их следует рассматривать как бактериальные отложения. Они также ухудшают эстетический вид зубов. Наряду с надцесневыми отложениями, на этапе консервативного лечения удаляют и поддесневые отложения. Поддесневой зубной камень удаляют на начальном этапе лечения без проведения лоскутной операции, методики проведения которой описаны в разделе хирургического лечения заболеваний пародонта.

19.2.6 Инструменты для профессиональной чистки зубов и удаления зубного камня

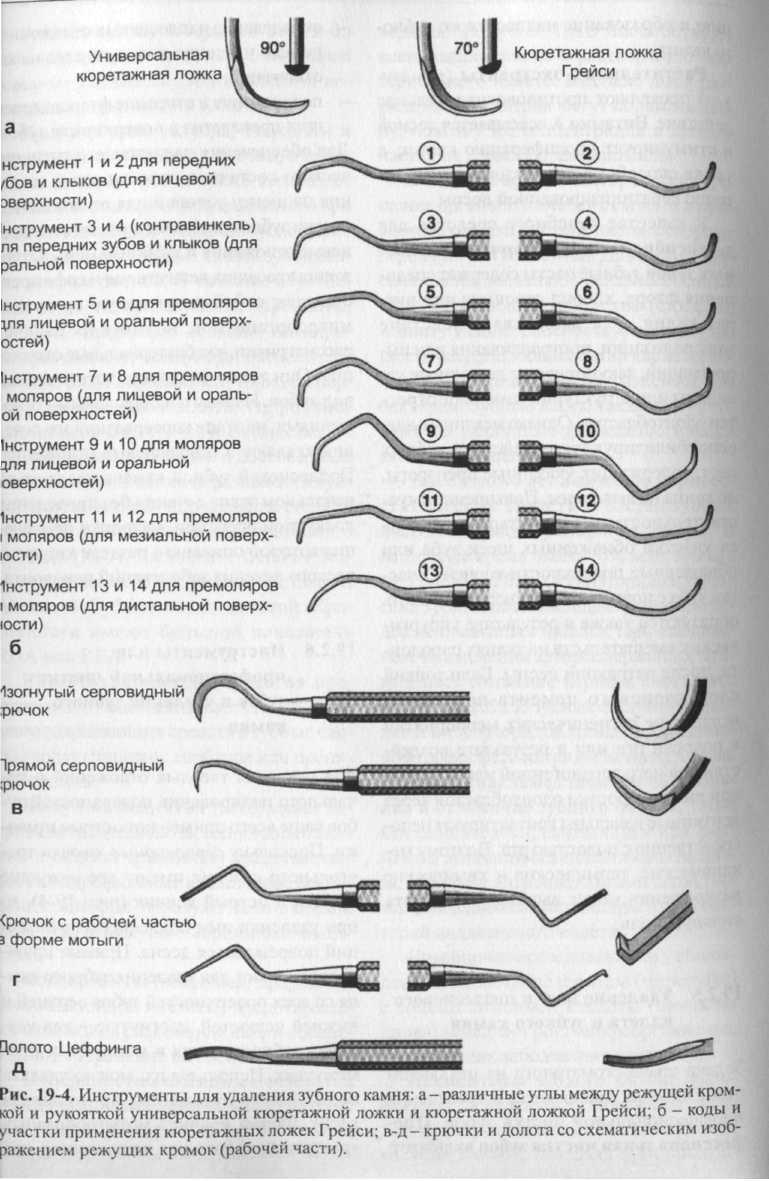

Для удаления твердых отложений и начального полирования поверхностей зубов чаще всего применяют острые крючки. Поскольку серповидные крючки треугольного сечения имеют две режущие кромки и острый кончик (рис. 19-4), то при удалении ими поддесневых отложений повреждается десна. Прямые крючки применяют для удаления зубного камня со всех поверхностей зубов верхней и нижней челюстей, изогнутые - для удаления зубного камня в межзубных промежутках. Используя их, можно удалять поддесневые отложения, не отслаивая десну. Форма кончика мотыгообразных крючков препятствует достижению дна кармана. Острыми кромками они могут образовывать на поверхности корней глубокие царапины.

Кюретажные ложки (кюретки) применяют для удаления поддесневых отложений, некротического, инфицированного корневого цемента, а также удаления грануляционной ткани и эпителия кармана. Они обычно тонкие, с закругленным кончиком. Различают универсальные кюретажные ложки (напр., Columbia) и специальные (напр., Gracey).

Благодаря форме, универсальные кюретки можно применять во всех квадрантах прикуса и на всех поверхностях зубов. Обе стороны ложкообразной рабочей части остро заточены.

Рабочая часть специальных кюреток остро заточена только с одной стороны. Всегда следует выбирать инструмент, который по своей форме максимально соответствует особенностям поверхности корня и обеспечивает плотное прилегание кромки инструмента к поверхности. Угол между кромкой инструмента и поверхностью зуба должен составлять приблизительно 80°. Угол между рукояткой инструмента и рабочей частью в универсальных кюретажных ложках составляет 80°, в специальных - 60-70°. На специальные кюретажные ложки Грейси нанесена цифровая маркировка, что обеспечивает оптимальный выбор инструмента для обработки определенной поверхности зубов (рис. 19-46).

Долота (напр., долото Цеффинга) применяют для удаления зубного камня в межзубных промежутках передних или передних боковых зубов.

Упомянутые инструменты в руке удерживают как авторучку. Средним пальцем опираются на зубной ряд для создания необходимого усилия при удалении камня. Такое положение руки предотвращает соскальзывание инструмента и травмирование пациента или врача.

Работая долотом, применяют толчковые движения, крючками и кюретажны-ми ложками - плавные соскабливающие движения по направлению от верхушки к коронке. Рукой, удерживающей инструмент, не всегда с необходимым усилием можно надавить на инструмент и, следовательно, на зуб. В этом случае пальцами другой руки оказывают дополнительное давление на инструмент.

Эффективно очистить зубы за короткое время можно, используя только острые инструменты. Поэтому каждый раз после применения их необходимо дополнительно затачивать, проводя инструментом по поверхности точильного камня. Тупые или поврежденные инструменты предварительно шлифуют крупнозернистыми камнями (India). Для окончательной шлифовки применяют камни типа Arkansas. Для предотвращения повреждений камней и во избежание его чрезмерного нагревания в процессе шлифовки поверхность камня покрывают специальным шлифовальным маслом. Шлифуют как вручную, так и при помощи шлифовальных машин. Острые односторонние инструменты (кюретажные ложки Грейси) затачивают с внешней стороны, острые двусторонние инструменты (крючки) - с обеих сторон. Угол между поверхностями шлифовального камня и режущей кромкой инструмента должен составлять 100-110°. Затачивают инструмент, попеременно перемещая камень вверх-вниз по поверхности фиксированного инструмента. Во избежание образования зазубрин на инструменте заключительное движение производят по направлению вниз. Остроту заточки контролируют с помощью палочки из плексигласа. Острые, хорошо заточенные инструменты не отражают свет.

Для удаления зубного камня и поддесневых отложений, наряду с описанными ручными инструментами, применяют илразвуковые аппараты, но их не слезет использовать для удаления мягких Сложений, так как можно повредить вердые ткани зуба. Магнитострикцион-ые или пьезоэлектрические ультразвуко-ые аппараты преобразуют электричес-ий ток в микроскопические вибрацион-ые колебания частотой 25000-50000 олебаний в секунду. В магнитострикци-нных аппаратах железный или никеле-ый сердечник в катушке переменного ока приводится в продольное колебание. пьезоэлектрических аппаратах в поле временного тока происходит деформация кварцевых кристаллов. Возникающие при этом колебания передаются на рабочую часть прибора.

Пневматические скалеры работают на жатом воздухе, который подается оттурины стоматологической установки. Ча-тота возникающих при этом колебаний 10000 колебаний в секунду свидетельствует о том, что прибор работает не в ультразвуковом диапазоне. В результате юлебаний рабочей части разрушаются шотно прикрепленные отложения. Это-iy процессу кавитации способствует на-фавленная на поверхность обрабатыва-:мого зуба струя воды. При отсутствии охлаждения могут возникать термические ювреждения твердых тканей зубов и окружающих зуб мягких тканей температура на поверхности зуба может достигать 195° С).

Для охлаждения обычно применяют юду или фармакологически активные вещества (например, хлоргексидин). Ис-юльзовать ультразвуковые приборы для 1истки глубоких карманов в связи с необходимостью охлаждения, невозможно. В результате колебаний, возникающих три чистке зубов звуковыми и ультразву-совыми аппаратами, на поверхности твер-*ых тканей могут образовываться углуб-1ения до 0,1 мм, которые также могут юзникать при избыточном надавливании

рабочей части инструмента на поверхность зуба. Поэтому кончик рабочей части инструмента ультразвуковых и звуковых приборов должен быть округлен. Обрабатывать поверхность зуба таким инструментом следует прерывисто, осторожно надавливая. Контакт кончика инструмента с поверхностью должен быть плотным. Из-за возникновения возможных повреждений твердых тканей зубов механические устройства следует регулярно применять для удаления налета. Для этой цели показано применение ручных инструментов. Пациентам с имплантированными сердечными стимуляторами звуковые и ультразвуковые приборы следует применять с осторожностью, так как электромагнитные импульсы или вибрация могут влиять на стимулятор.

Порошкоструйные приборы применяют для чистки фиссур и удаления окрашенных отложений с поверхностей зубов. Приводимая сжатым воздухом в движение смесь воды и порошка бикарбоната натрия, попадая на поверхность десны, может вызывать повреждения эпителия. Использовать порошкоструйные приборы на участке обнаженного цемента корня или дентина, а также пломб из композитных материалов в связи с возможным отрицательным воздействием не рекомендуется.

Заключительное полирование поверхности зуба и полное удаление окрашенных отложений проводят мягкими механическими щетками или резиновыми чашечками.

Для чистки межзубных промежутков применяют тонкие гибкие насадки системы EVA плоской формы из дерева или пластмассы. При использовании системы EVA межзубные промежутки очищаются за счет вибрирующих продольных колебаний, которые передаются на рабочую часть.

Другой способ удаления зубных отложений состоит в применении покрытых оксидом алюминия полировочных полос,

используемых также для полирования пломб из композитов.

Для полирования поверхностей зубов необходимо выбирать пасты, не обладающие слишком сильным абразивным действием, а также зубные пасты. Обработку поверхностей зубов фторсодеращими препаратами следует осуществлять лаками, несодержащими смол, так как у пациентов с заболеваниями пародонта смолы могут откладываться в зубодесне-вых карманах.