- •1Врач-анестезиолог, отделение общей анестезиологии, Кливлендский клинический фонд, Кливленд, Огайо, сша.

- •Классификация нервных волокон

- •Электромиография и исследование нервно-мышечной проводимости

- •1Вместо лидокаина можно использовать хлоропрокаин.

- •1В состав гидрокодонсодержащих препаратов входит также и ацетаминофен (викодин, др.).

- •1В состав оксикодонсодержащих препаратов может входить ацетаминофен (перкоцет) или аспирин (перкодан).

- •1В состав некоторых пропоксифенсодержащих препаратов входит ацетаминофен (дарвоцет).

- •1В большинстве случаев авторы не рекомендуют проведение постоянной поддерживающей инфузии.

- •Раздел IV

- •1. Частота сердечных сокращений

- •2. Ударный объем

- •1. Функциональные кривые желудочка

- •2. Оценка систолической функции

- •Фракция выброса

- •3. Оценка диастол ической функции

- •Эндотелиальные факторы

- •Анатомия и физиология коронарного кровообращения

- •1. Анатомия

- •2. Факторы, определяющие величину коронарного кровотока

- •3. Кислородный баланс в миокарде

- •Потребность миокарда в кислороде

- •I. Наджелудочковые аритмии

- •II. Желудочковые аритмии

- •2. Выбор анестетиков и вспомогательных средств:

- •1. Общие принципы

- •2. Премедикация

- •1. Митральный стеноз

- •2. Митральная недостаточность

- •3. Пролапс митрального клапана

- •4. Аортальный стеноз

- •5. Гипертрофическая кардиомиопатия

- •6. Аортальная недостаточность

- •7. Трикуспидальная недостаточность

- •Гипоплазия левых отделов сердца

- •1. Обструктивные поражения

- •2. Простые шунты

- •3. Сложные шунты

- •Внесердечные заболевания

- •Гипогликемия

- •1Частота импульсов автоматически изменяется в зависимости от потребности в сердечном выбросе.— Примеч. Пер.

- •1. Преиндукционный период

- •2. Индукция анестезии

- •3. Предперфузионный период

- •4. Перфузионный период

- •5. Завершение ик

- •6. Постперфузионный период

- •7. Послеоперационный период

- •Анестезия при трансплантации сердца

- •1. Тампонада сердца

- •2. Констриктивныи перикардит

- •Расслаивание аорты

- •1. Аэробный метаболизм

- •2. Анаэробный метаболизм

- •3. Влияние анестезии на клеточный метаболизм

- •1. Грудная клетка и дыхательная мускулатура

- •2. Трахеобронхиальное дерево

- •3. Кровообращение и лимфоток в легких

- •4. Иннервация

- •1.Эластическое сопротивление

- •2. Легочные объемы

- •3. Неэластическое сопротивление

- •4. Работа дыхания

- •5. Влияние анестезии на механику дыхания

- •1. Вентиляция

- •2. Легочный кровоток

- •3. Шунты

- •4. Влияние анестезии на газообмен

- •Напряжение газов в альвеолах, артериальной и венозной крови

- •1.Кислород

- •Высокий альвеолярно-артериальный градиент по кислороду

- •2. Углекислый газ

- •1.Кислород

- •2. Углекислый газ

- •1. Дыхательные центры

- •2. Центральные рецепторы

- •3. Периферические рецепторы

- •4. Влияние анестезии на регуляцию дыхания

- •Состояния, при которых необходима раздельная вентиляция легких

- •Тяжелая гипоксемия при заболевании одного легкого

- •1. Опухоли

- •2. Легочные инфекции

- •3. Бронхоэктазы

- •1. Предоперационный период

- •2. Интраоперационный период

- •3. Послеоперационный период

- •Анестезия при торакоскопических операциях

- •Легочный лимфангиоматоз

- •1. Предоперационный период

- •2. Интраоперационный период

- •3. Послеоперационный период

- •1. Церебральное перфузионное давление

- •2. Ауторегуляция мозгового кровообращения

- •3. Внешние факторы

- •Внутричерепное давление

- •Влияние анестетиков и вспомогательных средств на цнс

- •1. Испаряемые анестетики

- •Мк и внутричерепной объем крови

- •2. Закись азота

- •1.Для индукции анестезии

- •2. Вспомогательные средства

- •3. Вазопрессоры

- •4. Вазодилататоры

- •5. Миорелаксанты

- •Патологическое пристрастие к алкоголю и наркотическим препаратам

- •Как проводят эст?

- •Неосмотическая секреция адг

- •Гиперосмоляльность и гипернатриемия

- •Гипернатриемия при низком содержании натрия в организме

- •Гипоосмоляльность и гипонатриемия

- •Гипонатриемия с повышенной осмоляльностью плазмы

- •Застойная сердечная недостаточность

- •Внепочечные потери

- •Тяжелая физическая нагрузка

- •Изолированное снижение секреции калия в дистальном отделе нефрона

- •Повышенное поступление калия

- •Гиперкальциемия

- •Клинические проявления гиперкальциемии

- •1.Гемолитические реакции

- •2. Негемолитические иммунные реакции

- •Нитропруссид

- •Кислоты и основания

- •Сопряженные пары и буферы

- •Клинические нарушения

- •Компенсаторные механизмы

- •Нервно-мышечные нарушения

- •Травмы и заболевания грудной клетки

- •Болезни плевры

- •Обструкция дыхательных путей

- •Наследственные нарушения обмена веществ

- •Центральная стимуляция дыхания

- •Хлоридчувствительный метаболический алкалоз

- •1. Антагонисты альдостерона

- •2. Неконкурентные калийсберегающие диуретики

- •Сердечно-сосудистая система

- •Предоперационное обследование

- •Миорелаксанты

- •Предоперационный период

1. Вентиляция

Вентиляция обычно измеряется как суммарный объем выдоха за минуту (минутная вентиляция, или минутный объем дыхания — Vmin, МОД). При постоянном дыхательном объеме:

Минутный объем дыхания = Частота дыхания х Дыхательный объем.

У взрослого человека в состоянии покоя МОД равен в среднем 5 л/мин.

Не вся газовая смесь, поступившая в легкие во время вдоха, достигает альвеол; некоторое ее количество остается в дыхательных путях и выдыхается, не подвергаясь обмену с альвеолярным газом. Эта часть дыхательного объема (VT), не принимающая участия в газообмене, называется мертвым пространством (VD). Альвеолярная вентиляция (VA) — это та часть газа, поступающего в легкие за одну минуту, которая действительно принимает участие в газообмене.

VA = ЧД X (VT-VР).

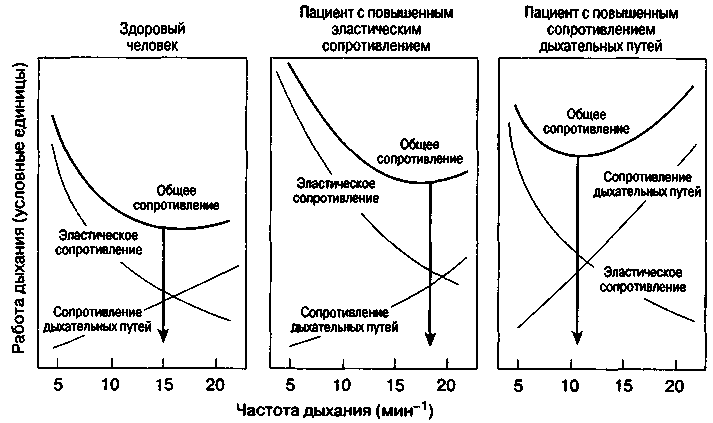

Рис. 22-12. Зависимость работы дыхания от частоты дыхания у здорового человека, у пациента с повышенным эластическим сопротивлением и у пациента с повышенным сопротивлением дыхательных путей. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied Respiratory Physiology, 3rd ed Butterworths, 1987.)

Мертвое пространство включает объем дыхательных путей, в которых не происходит газообмен (анатомическое мертвое пространство), и объем неперфузируемых альвеол (альвеолярное мертвое пространство). Сумма анатомического и альвеолярного мертвого пространства называется физиологическим мертвым пространством.

В норме у взрослого человека при вертикальном положении тела мертвое пространство равно 150 мл (примерно 2 мл/кг) и практически состоит только из анатомического мертвого пространства. Вес человека в фунтах приблизительно соответствует объему мертвого пространства в миллилитрах (1 фунт — 453 г.— Примеч. пер.). Объем мертвого пространства может изменяться под влиянием многих факторов (табл. 22-3).

Самостоятельное дыхание во время бодрствования

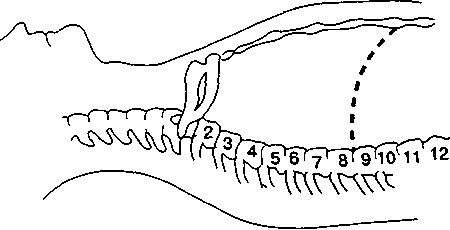

Самостоятельное дыхание в условиях анестезии

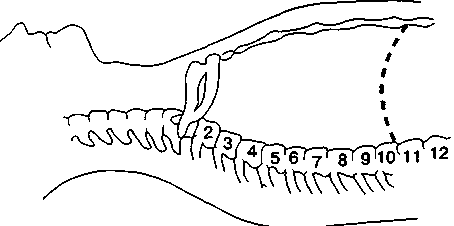

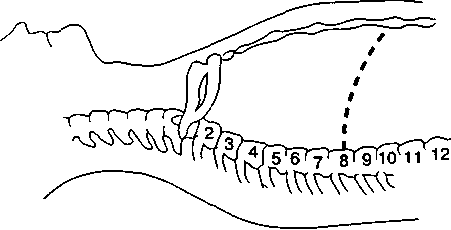

ИВЛ на фоне действия миорелаксантов

Рис. 22-13. Положение диафрагмы в конце выдоха (прерывистая линия) при самостоятельном дыхании во время бодрствования, при самостоятельном дыхании в условиях анестезии и при ИВЛ на фоне действия миорелаксантов. Заштрихованная зона показывает экскурсию диафрагмы. (С разрешения. Из: Froese А. В., Вгуап А. С. Effects of anesthesia and paralysis on diaphragmatic mechanics in man. Anesthesiology, 1974; 41: 242.)

Дыхательный объем у взрослых в среднем равен 450 мл (6 мл/кг), а отношение VD/VT в норме — 33 %. Эта величина может быть подсчитана по уравнению Бора:

VD/Vt= (РAСО2- РЕСО2)/РАСO2,

где РAСО2 — альвеолярное напряжение углекислого газа, а РЕСО2 — напряжение углекислого газа в смешанном выдыхаемом воздухе. Это уравнение применимо в клинике, если вместо РAСО2 использовать напряжение углекислого газа в артериальной крови (РаСО2), так как они приблизительно равны между собой, а в качестве РЕСО2 — среднюю величину РЕСО2, измеренную в течение нескольких минут.

Регионарные различия вентиляции в легких

Вне зависимости от положения тела альвеолярная вентиляция в легких происходит неравномерно. Правое легкое вентилируется лучше, чем левое (53 и 47 % соответственно), и нижерасположенные зоны обоих легких вентилируются лучше, чем вышерасположенные, так как в результате действия силы тяжести создается градиент внутриплевралъного (и, соответственно, транспулъмоналъного) давления. Внутриплевральное давление возрастает (становится менее отрицательным) на 1 см вод. ст. сверху вниз на каждые 3 см протяженности легких. В результате альвеолы из различных зон оказываются в разных точках кривой легочной растяжимости (рис. 22-14). Альвеолы в верхних отделах легких из-за более высокого транспульмонального давления расправлены почти максимально, относительно нерастяжимы и значительно меньше увеличиваются в объеме во время вдоха. И наоборот, альвеолы в нижних отделах легких благодаря более низкому транспульмональному давлению более растяжимы и больше увеличиваются во время вдоха. Сопротивление дыхательных путей также способствует возникновению регионарных различий в легочной вентиляции. Конечный альвеолярный объем при вдохе определяется исключительно растяжимостью только в том гипотетическом случае, если время вдоха не ограничено. В действительности же время вдоха лимитировано частотой дыхания и временем, необходимым для выдоха; следовательно, слишком короткое время вдоха не позволит альвеолам достичь ожидаемого объема. Кроме того, заполнение альвеол воздухом происходит по экспоненте, которая зависит как от растяжимости, так и от сопротивления дыхательных путей. Поэтому даже при нормальной продолжительности вдоха изменения растяжимости или сопротивления могут препятствовать полному расправлению альвеол.

ТАБЛИЦА 22-3. Факторы, влияющие на величину мертвого пространства

|

Фактор |

Эффект |

|

Положение тела |

|

|

Вертикальное |

↑ |

|

Лежа на спине |

↓ |

|

Состояние дыхательных путей |

|

|

Шея разогнута |

↑ |

|

Шея согнута |

↓ |

|

Пожилой возраст |

↑ |

|

Установка воздуховода |

↓ |

|

ИВЛ |

↑ |

|

Лекарственные препараты |

|

|

Холиноблокаторы |

↑ |

|

Легочный кровоток |

|

|

Эмболия легочной артерии |

↑ |

|

Артериальная гипотония |

↑ |

|

Заболевания легких |

↑ |

Постоянные времени

Расправление легких во время вдоха можно описать математически с использованием постоянной времени, τ.

τ = Общая растяжимость х Сопротивление дыхательных путей.

Время, соответствующее 1 τ — это время, необходимое для расправления альвеолы на 63 % от максимального объема. Расправление на 99 % требует времени, равного 4 τ.

Регионарные различия в сопротивлении или растяжимости не только влияют на расправление альвеол, но могут стать причиной асинхронного заполнения альвеол во время вдоха; некоторые альвеолы продолжают заполняться и тогда, когда из других альвеол газ уже начал выходить.

Если человек, не имеющий патологии органов дыхания, будет дышать с максимальной частотой, постоянные времени в регионах его легких изменятся. При частом поверхностном дыхании верхние отделы легких начинают вентилироваться лучше нижних.