- •1Врач-анестезиолог, отделение общей анестезиологии, Кливлендский клинический фонд, Кливленд, Огайо, сша.

- •Классификация нервных волокон

- •Электромиография и исследование нервно-мышечной проводимости

- •1Вместо лидокаина можно использовать хлоропрокаин.

- •1В состав гидрокодонсодержащих препаратов входит также и ацетаминофен (викодин, др.).

- •1В состав оксикодонсодержащих препаратов может входить ацетаминофен (перкоцет) или аспирин (перкодан).

- •1В состав некоторых пропоксифенсодержащих препаратов входит ацетаминофен (дарвоцет).

- •1В большинстве случаев авторы не рекомендуют проведение постоянной поддерживающей инфузии.

- •Раздел IV

- •1. Частота сердечных сокращений

- •2. Ударный объем

- •1. Функциональные кривые желудочка

- •2. Оценка систолической функции

- •Фракция выброса

- •3. Оценка диастол ической функции

- •Эндотелиальные факторы

- •Анатомия и физиология коронарного кровообращения

- •1. Анатомия

- •2. Факторы, определяющие величину коронарного кровотока

- •3. Кислородный баланс в миокарде

- •Потребность миокарда в кислороде

- •I. Наджелудочковые аритмии

- •II. Желудочковые аритмии

- •2. Выбор анестетиков и вспомогательных средств:

- •1. Общие принципы

- •2. Премедикация

- •1. Митральный стеноз

- •2. Митральная недостаточность

- •3. Пролапс митрального клапана

- •4. Аортальный стеноз

- •5. Гипертрофическая кардиомиопатия

- •6. Аортальная недостаточность

- •7. Трикуспидальная недостаточность

- •Гипоплазия левых отделов сердца

- •1. Обструктивные поражения

- •2. Простые шунты

- •3. Сложные шунты

- •Внесердечные заболевания

- •Гипогликемия

- •1Частота импульсов автоматически изменяется в зависимости от потребности в сердечном выбросе.— Примеч. Пер.

- •1. Преиндукционный период

- •2. Индукция анестезии

- •3. Предперфузионный период

- •4. Перфузионный период

- •5. Завершение ик

- •6. Постперфузионный период

- •7. Послеоперационный период

- •Анестезия при трансплантации сердца

- •1. Тампонада сердца

- •2. Констриктивныи перикардит

- •Расслаивание аорты

- •1. Аэробный метаболизм

- •2. Анаэробный метаболизм

- •3. Влияние анестезии на клеточный метаболизм

- •1. Грудная клетка и дыхательная мускулатура

- •2. Трахеобронхиальное дерево

- •3. Кровообращение и лимфоток в легких

- •4. Иннервация

- •1.Эластическое сопротивление

- •2. Легочные объемы

- •3. Неэластическое сопротивление

- •4. Работа дыхания

- •5. Влияние анестезии на механику дыхания

- •1. Вентиляция

- •2. Легочный кровоток

- •3. Шунты

- •4. Влияние анестезии на газообмен

- •Напряжение газов в альвеолах, артериальной и венозной крови

- •1.Кислород

- •Высокий альвеолярно-артериальный градиент по кислороду

- •2. Углекислый газ

- •1.Кислород

- •2. Углекислый газ

- •1. Дыхательные центры

- •2. Центральные рецепторы

- •3. Периферические рецепторы

- •4. Влияние анестезии на регуляцию дыхания

- •Состояния, при которых необходима раздельная вентиляция легких

- •Тяжелая гипоксемия при заболевании одного легкого

- •1. Опухоли

- •2. Легочные инфекции

- •3. Бронхоэктазы

- •1. Предоперационный период

- •2. Интраоперационный период

- •3. Послеоперационный период

- •Анестезия при торакоскопических операциях

- •Легочный лимфангиоматоз

- •1. Предоперационный период

- •2. Интраоперационный период

- •3. Послеоперационный период

- •1. Церебральное перфузионное давление

- •2. Ауторегуляция мозгового кровообращения

- •3. Внешние факторы

- •Внутричерепное давление

- •Влияние анестетиков и вспомогательных средств на цнс

- •1. Испаряемые анестетики

- •Мк и внутричерепной объем крови

- •2. Закись азота

- •1.Для индукции анестезии

- •2. Вспомогательные средства

- •3. Вазопрессоры

- •4. Вазодилататоры

- •5. Миорелаксанты

- •Патологическое пристрастие к алкоголю и наркотическим препаратам

- •Как проводят эст?

- •Неосмотическая секреция адг

- •Гиперосмоляльность и гипернатриемия

- •Гипернатриемия при низком содержании натрия в организме

- •Гипоосмоляльность и гипонатриемия

- •Гипонатриемия с повышенной осмоляльностью плазмы

- •Застойная сердечная недостаточность

- •Внепочечные потери

- •Тяжелая физическая нагрузка

- •Изолированное снижение секреции калия в дистальном отделе нефрона

- •Повышенное поступление калия

- •Гиперкальциемия

- •Клинические проявления гиперкальциемии

- •1.Гемолитические реакции

- •2. Негемолитические иммунные реакции

- •Нитропруссид

- •Кислоты и основания

- •Сопряженные пары и буферы

- •Клинические нарушения

- •Компенсаторные механизмы

- •Нервно-мышечные нарушения

- •Травмы и заболевания грудной клетки

- •Болезни плевры

- •Обструкция дыхательных путей

- •Наследственные нарушения обмена веществ

- •Центральная стимуляция дыхания

- •Хлоридчувствительный метаболический алкалоз

- •1. Антагонисты альдостерона

- •2. Неконкурентные калийсберегающие диуретики

- •Сердечно-сосудистая система

- •Предоперационное обследование

- •Миорелаксанты

- •Предоперационный период

1. Грудная клетка и дыхательная мускулатура

Грудная клетка содержит два легких, каждое из которых заключено в собственную плевру. Верхняя часть грудной полости невелика по размерам, в ней располагаются трахея, пищевод и кровеносные сосуды. Основание грудной полости образовано диафрагмой — главной дыхательной мышцей. При сокращении диафрагмы ее купол опускается на 1,5-7 см и содержимое грудной клетки (легкие) растягивается. Движения диафрагмы обычно обеспечивают 75 % изменения объема грудной полости. Вспомогательная дыхательная мускулатура также увеличивает объем грудной клетки и способствует растяжению легких, воздействуя на ребра. Первые десять пар ребер соединяются сзади с позвонками и, направляясь вниз и изгибаясь кпереди, прикрепляются к грудине. Движения ребер вверх и наружу приводят к увеличению объема грудной клетки.

В норме диафрагма и, в меньшей степени, наружные межреберные мышцы отвечают за вдох; выдох происходит пассивно. При возрастании дыхательных усилий в акт дыхания вовлекаются также грудино-ключично-сосцевидные, лестничные и грудные мышцы. Грудино-ключично-сосцевидные мышцы помогают поднимать грудную клетку, тогда как лестничные мышцы предотвращают смещение верхних ребер внутрь во время вдоха. Грудные мышцы способствуют увеличению объема грудной клетки, когда руки упираются в неподвижную опору. Выдох в норме осуществляется пассивно в положении лежа на спине, но становится активным в положении стоя, а также при возрастании дыхательных усилий. Выдох облегчают некоторые мышцы живота (прямые, наружные и внутренние косые и поперечная) и внутренние межреберные мышцы. Они помогают движению ребер вниз.

Кроме обычно рассматриваемой дыхательной мускулатуры, для процесса дыхания важны также некоторые мышцы глотки, обеспечивающие проходимость верхних дыхательных путей (гл. 5). Тоническая и рефлекторная активность подбородочно-язычной мышцы при вдохе позволяет удерживать язык на определенном расстоянии от задней стенки глотки. Тоническая активность мышцы, поднимающей нёбную занавеску, мышцы, напрягающей нёбную занавеску, нёбно-глоточной и нёбно-язычной мышц предотвращает за-падение мягкого нёба, особенно в положении лежа на спине.

2. Трахеобронхиальное дерево

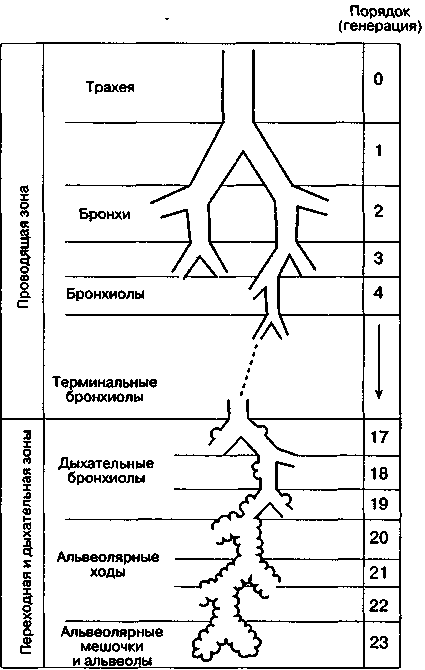

Трахеобронхиальное дерево обеспечивает проведение потока газа в альвеолы. Увлажнение и фильтрация вдыхаемого воздуха осуществляется в верхних дыхательных путях (в носу, во рту и в глотке). Дихотомическое деление (каждый бронх разветвляется на два меньших бронха), начинающееся с трахеи и заканчивающееся в альвеолярных мешочках, включает 23 порядка, или генерации (рис. 22-1). При каждом делении количество дыхательных путей приблизительно удваивается. Каждый альвеолярный мешочек содержит в среднем 17 альвеол. Общее количество альвеол составляет около 300 млн, у взрослого человека они формируют огромную площадь газообмена — 50-100 м2.

Рис. 22-1. Дихотомическое ветвление дыхательных путей (С разрешения Из: Weibel E. R. Morphometry of the Human Lung Springer-Verlag, 1963.)

При каждом делении элементов трахеоброн-хиального дерева характер эпителия их слизистой оболочки и подлежащих структур постепенно меняется. Эпителий переходит от реснитчатого столбчатого к кубическому и затем к плоскому альвеолярному. Газообмен может осуществляться только через плоский эпителий, который появляется в дыхательных бронхиолах (бронхи 17-19-го порядка). Стенки дыхательных путей постепенно теряют хрящевую основу (в бронхиолах) и гладкую мускулатуру. Утрата хрящевой основы приводит к тому, что с уменьшением диаметра проходимость дыхательных путей становится зависимой от радиального растяжения, обусловленного эластическими структурами окружающих тканей. Вследствие этого диаметр мелких дыхательных путей определяется общим объемом легких.

Реснички столбчатого и кубического эпителия синхронно движутся таким образом, что слизь, вырабатываемая железами дыхательных путей,

а также бактерии и частицы, подлежащие удалению, продвигаются вверх по направлению к полости рта.

Альвеолы

Размер альвеол определяется силой тяжести и объемом легких. Средний диаметр альвеолы составляет 0,2 мм. При вертикальном положении тела наиболее крупные альвеолы располагаются в верхушках легких, самые маленькие — у основания. При вдохе разница в объеме альвеол уменьшается.

Каждая альвеола находится в тесном контакте с сетью легочных капилляров. Стенки альвеолы устроены асимметрично (рис. 22-2). В респираторной (тонкой) части стенки альвеолы капиллярный эндотелий и альвеолярный эпителий разделены только их клеточными и базальной мембранами. В нереспираторной (толстой) части стенки альвеолы капиллярный эндотелий отделен от альвеолярного эпителия легочным интерстициальным пространством. Легочное интерстициальное пространство содержит эластин, коллаген и, возможно, нервные волокна. Газообмен происходит в тонкой части альвеолокапиллярной мембраны толщиной < 0,4 мкм. Толстая сторона (1-2 мкм) обеспечивает альвеоле опору.

Рис. 22-2. Легочное интерстициальное пространство с капилляром, проходящим между двумя альвеолами. Капилляр выпячивается в просвет расположенной справа альвеолы через ее тонкую (газообменную) стенку. Интерстициальное пространство сливается с толстой стенкой левой альвеолы. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied Respiratory Physiology, 3rd ed. Butterworths, 1987.)

Дыхательный эпителий содержит по меньшей мере два типа клеток. Пневмоциты I типа — это плоские клетки, образующие между собой так называемые плотные (1 нм) контакты. Плотные контакты предотвращают попадание крупных онкотически активных молекул (например, альбумина) внутрь альвеол. Не столь многочисленные пневмоциты II типа — это клетки округлой формы, имеющие большое количество цитоплазматических включений (пластинчатые тельца). Пластинчатые тельца содержат сурфактант — вещество, играющее чрезвычайно важную роль в механике дыхания. В отличие от пневмоцитов I типа, пневмоциты II типа способны делиться (при необходимости) с образованием пневмоцитов I типа. Пневмоциты II типа устойчивы к токсическому действию кислорода.

В нижних дыхательных путях имеются также альвеолярные макрофаги, тучные клетки, лимфоциты и клетки APUD-системы, у курящих людей — нейтрофилы.