- •Глава 1. Основные этапы развития акушерства. Перинатология 15

- •Глава 2. Анатомия и физиология женской репродуктивной системы 30

- •Глава 3. Физиология беременности 59

- •Глава 4. Диагностика и ведение беременности 115

- •Глава 5. Физиология родов 186

- •Глава 10. Внематочная беременность 303

- •Глава 11. Переношенная беременность 320

- •Глава 12. Экстрагенитальные и сопутствующие гинекологические заболева ния при беременности 328

- •Глава 26. Основы физиологии и патологии новорожденною. Н.Н.Володин 714

- •Глава 27. Послеродовые гнойно-септические заболевания 746

- •Глава 28. Обезболивание в акушерстве. И.В.Лрошина 768

- •Глава 29. Организация акушерско-гинекологической помощи 779

- •Глава 1

- •1.1. Основные этапы развития акушерства

- •1.2. Перинатология

- •Глава 2

- •2.1. Анатомия женских половых органов

- •2.1.1. Женский таз

- •2.1.2. Наружные и внутренние половые органы

- •2.1.3. Таз с акушерской точки зрения

- •2.2. Физиология женской репродуктивной системы. Менструальный цикл

- •2 4 В 8 10 14 Дни цикла

- •Глава 3

- •3.1. Оплодотворение. Ранний эмбриогенез

- •3.1.1. Оплодотворение

- •Головка Тело Хвост

- •11 Эндометрий

- •3.1.2. Ранний эмбриогенез

- •3.2. Плацента

- •3.2.1. Развитие и функции плаценты

- •16 20 24 28 32 36 Недели беременности

- •3.3. Физиология плода

- •3.6. Изменения в организме женщины при беременности

- •Глава 4

- •4.1. Диагностика беременности

- •4.2. Обследование беременной

- •4.2.1. Опрос

- •4.2.4. Признаки

- •4.3. Дополнительные методы исследования в акушерстве и перинатологии

- •4.3.1. Методы получения информации о сердечной деятельности плода

- •4.3.1.1. Фоно- и электрокардиография

- •4.3.1.2. Кардиотокография

- •4.3.2. Ультразвуковое сканирование (эхография)

- •4.3.5. Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) новорожденного

- •4.3.7. Кольпоцитологическое исследование

- •4.3.10. Исследование крови плода и новорожденного

- •4.3.11. Биопсия (аспирация) ворсин хориона

- •4.3.12. Фетоскопия

- •4.4. Ведение беременности

- •4.4.1. Основы рационального питания беременных

- •4.5. Антенатальная диагностика состояния плода

- •Глава 5

- •5.1. Причины наступления родов

- •5.4.4. Теории механизма родов

- •5.5. Клиническое течение родов

- •5.5.1. Течение родов в периоде раскрытия

- •5.6.2. Ведение родов в периоде изгнания

- •5.6.4. Ведение последового периода

- •Глава 6

- •6.1. Изменения в организме родильницы

- •6.1.1. Состояние гормонального гомеостаза

- •6.1.5. Органы пищеварения

- •Глава 7

- •7.2. Диагностика

- •7.3. Механизм родов

- •7.4. Течение беременности и родов

- •7.5. Ведение беременности и родов

- •Глава 8

- •8.1. Клиническая картина и диагностика

- •8.2. Ведение беременности

- •8.3. Течение родов

- •Глава 9

- •9.1. Самопроизвольный аборт (выкидыш)

- •9.1.1. Угрожающий аборт

- •9.1.2. Начавшийся аборт

- •9.1.5. Септический аборт

- •9.2. Привычный выкидыш

- •9.3. Привычное невынашивание

- •9.4. Преждевременные роды

- •9.4.1. Быстрые преждевременные роды

- •9.4.3. Ведение преждевременных родов при дородовом излитии околоплодных вод

- •9.5. Характеристика недоношенного ребенка

- •Глава 10

- •10.1. Клиническая картина и диагностика

- •10.2. Клиническая картина и диагностика прерывания беременности по типу трубного аборта

- •10.3. Клиническая картина и диагностика разрыва маточной трубы

- •10.4. Клиническая картина и диагностика редких форм внематочной беременности

- •10.5. Дифференциальная диагностика эктопической беременности

- •10.6. Лечение при внематочной беременности

- •Глава 11

- •11.1. Клиническая картина и диагностика

- •11.3. Течение и ведение родов

- •Глава 12

- •12.1. Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •12.1.1. Гипертоническая болезнь

- •12.1.2. Артериальная гипотензия

- •12.1.3. Заболевания вен

- •12.1.3.1. Варикозная болезнь нижних конечностей

- •12.1.3.2. Тромбозы вен, тромбофлебиты, тромбоэмболии

- •12.1.4. Пороки сердца

- •12.1.4.1. Приобретенные ревматические пороки сердца

- •12.1.4.2. Врожденные пороки сердца

- •12.1.4.3. Беременность и оперированное сердце

- •12.1.4.4. Родоразрешение беременных с пороками сердца

- •12.2. Заболевания органов дыхания

- •12.2.2. Пневмонии

- •12.3. Заболевания почек и мочевыводящих путей

- •12.3.1. Пиелонефрит беременных

- •12.3.2. Гломерулонефрит

- •12.3.3. Мочекаменная болезнь

- •12.4. Анемия и беременность

- •12.5. Заболевания нервной системы и органа зрения

- •12.5.1. Заболевания нервной системы

- •12.6. Заболевания органов пищеварения

- •12.7. Наследственная и врожденная тромбофилия. Тромбоцитопатии

- •12.7.1. Наследственная и врожденная тромбофилия

- •12.7.2. Тромбоцитопатии

- •12.7.2.1. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

- •12.7.2.2. Наследственные тромбоцитопатии

- •12.7.2.3. Болезни, связанные с недостаточностью пула накопления

- •12.8. Сахарный диабет

- •12.9. Заболевания, передаваемые половым путем

- •12.11. Патология половой системы

- •12.11.1. Миома матки

- •12.11.3. Врожденные аномалии половых органов

- •12.11.4. Инфантилизм

- •12.11.5. Рак шейки матки

- •Глава 13

- •Глава 14

- •14.1. Токсикозы

- •14.1.2. Слюнотечение

- •14.2.2. Лечение

- •14.2.4. Профилактика тяжелых форм гестозов

- •Глава 15

- •Глава 16

- •16.1. Эмбрио- и фетопатии

- •16.2. Врожденные пороки развития плода

- •16.2.2. Пороки развития почек и мочевыводящих путей

- •16.2.3. Врожденные пороки сердца

- •16.2.5. Аномалии лицевых структур, шеи и костной системы плода

- •16.3. Гипоксия плода

- •16.4. Внутриутробная инфекция

- •16.4.2. Внутриутробная бактериальная инфекция плода

- •16.5. Гестационная трофобластическая болезнь

- •16.6. Маловодие, многоводие

- •16.7. Аномалии пуповины

- •16.8. Плацентарная недостаточность

- •20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Перцентили нед

- •Глава 17

- •17.2. Ведение родов при узком тазе. Клинически узкий таз

- •17.2.1. Ведение родов

- •17.3. Крупный плод

- •17.5. Выпадение пуповины

- •17.6. Асинклитические вставления головки

- •Глава 18

- •Глава 19

- •19.1. Переднеголовное предлежание

- •19.2. Лобное предлежание

- •Глава 20

- •20.1. Патологический подготовительный (прелиминарный) период

- •20.2. Первичная слабость родовой деятельности

- •9 10 11 12 13 14 15 16 17 Часы

- •20.3. Вторичная слабость родовой деятельности

- •20.4. Чрезмерно сильная родовая деятельность

- •20.5.2. Тетанус матки (тотальная дистония)

- •20.6. Профилактика аномалий родовой деятельности

- •Глава 21 кровотечения при поздних сроках беременности (аномалии расположения плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты)

- •21.1. Предлежание плаценты

- •21.2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

- •21.3. Общие принципы обследования беременных при кровотечении

- •Глава 22

- •22.1. Патология последового периода

- •22.1.1. Задержка отделения плаценты

- •22.1.2. Кровотечение в последовом периоде

- •22.2. Патология послеродового периода

- •Глава 23

- •23.1. Разрывы вульвы, влагалища и промежности

- •23.2. Разрывы шейки матки

- •23.3. Разрывы матки

- •23.4. Ведение беременности и родов при наличии рубца на матке после ранее перенесенного кесарева сечения и других операций на матке

- •23.5. Выворот матки

- •23.6. Послеродовые свищи

- •23.7. Расхождение и разрыв лонного сочленения

- •Глава 24

- •24.1. Наследственные дефекты системы гемостаза

- •24.2. Геморрагический шок

- •24.4. Эмболия околоплодными водами

- •Глава 25

- •25.1. Искусственный аборт

- •25.1.1. Прерывание беременности до 12 нед

- •25.1.2. Прерывание беременности в поздние сроки

- •25.1.3. Осложнения во время и после прерывания беременности в ранние и поздние сроки

- •25.2. Операции в последовом и послеродовом периодах

- •25.3. Операции, подготавливающие родовые пути

- •Isa. Искусственный разрыв плодного пузыря (амниотомия)

- •25.5. Операции, исправляющие положение

- •25.6.1. Операция наложения щипцов

- •25.7. Акушерские пособия и операции при тазовых предлежаниях плода

- •25.7.2. Извлечение плода за тазовый конец

- •25.7.3. Трудности и осложнения при акушерских пособиях и операциях при тазовых предлежаниях плода

- •25.8. Вакуум-экстракция плода

- •25.9. Кесарево сечение

- •25.9.1. Абдоминальное кесарево сечение

- •25.9.2. Ближайшие и отдаленные результаты операции кесарева сечения

- •25.9.4. Кесарево сечение на мертвой и умирающей беременной

- •25.10. Акушерские родоразрешающие операции

- •25.11. Плодоразрушающие операции

- •Глава 26

- •26.1. Особенности состояния новорожденных в раннем неонатальном периоде

- •26.2. Пограничные (особые) состояния и заболевания новорожденных

- •26.2.1. Транзиторные состояния

- •26.2.3. Инфекционные заболевания у новорожденных

- •26.2.4. Гемолитическая болезнь новорожденных

- •26.2.5. Синдром дыхательных расстройств

- •26.3. Уход за новорожденным

- •Глава 27

- •27.1. Хориоамнионит

- •27.3. Послеродовой эндометрит

- •27.4. Инфекция операционной раны после кесарева сечения

- •27.5. Послеродовой мастит

- •27.6. Сепсис. Септический шок

- •27.6.1. Сепсис

- •27.6.2. Септический шок

- •27.7. Акушерский перитонит

- •Глава 28

- •28.1. Обезболивание родов

- •28.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •Глава 29

- •29.1. Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь

- •29.2. Стационарная акушерская помощь

- •29.3. Перинатальные центры

- •29.4. Материнская смертность и пути ее снижения

- •29.5. Профилактика гнойно-септических заболеваний в акушерских стационарах

- •29.6. Перинатальная смертность и пути ее снижения

- •29.7. Медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •29.8. Планирование семьи

- •29.9. Экстракорпоральное оплодотворение

Головка Тело Хвост

Рис .3.1. Строение сперматозоида человека (электронно-микроскопическая схема). 1 — акросома; 2 — ядро; 3 — шейка; 4 — митохондрии; 5 — осевые нити.

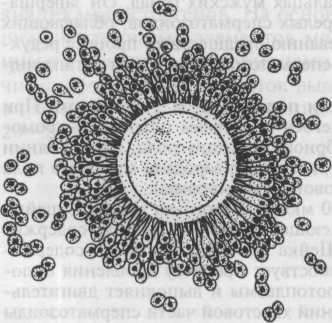

Рис. 3.2. Зрелая яйцеклетка, окруженная клетками лучистого венца.

От периода наступления полового созревания до менопаузы у женщины в каждом менструальном цикле обычно созревает одна яйцеклетка. Овоцит первого порядка превращается в овоцит второго порядка при отщеплении первого полярного тельца. В момент овуляции овоцит второго порядка оказывается блокированным на стадии мета-фазы второго мейотического деления. Созревание яйцеклеток стало известно в деталях благодаря возможности культивирования яйцеклеток in vitro, что в настоящее время широко используют при экстракорпоральном оплодотворении.

Зрелая яйцеклетка состоит из ядра, цитоплазмы, окружена блестящей оболочкой и клетками лучистого венца, представляющего собой остатки гранулезных клеток фолликула (рис. 3.2). Женская половая клетка, как и мужская, обладает антигенными свойствами. Особенно богата различными антигенами ее блестящая оболочка.

Прежде чем анализировать механизмы оплодотворения, т.е. процесс слияния яйцеклетки со сперматозоидом, следует осветить вопросы транспорта гамет. В первую очередь это касается продвижения сперматозоидов по каналам репродуктивной системы женщины. При нормальной эякуляции во влагалище попадает в среднем около 100 млн сперматозоидов, некоторые из которых имеют те или иные морфологические либо функциональные отклонения. Часть сперматозоидов, в том числе и неполноценных, остается во влагалище и подвергается фагоцитозу. Вместе со сперматозоидами во влагалище попадают и другие составные части спермы, при этом особая роль принадлежит простагландинам. Под их влиянием происходит активация сократительной активности матки и маточных труб, что очень важно для нормального транспорта гамет.

Из влагалища, имеющего у здоровой женщины кислую среду (кислая

60

среда неблагоприятна для жизнедеятельности сперматозоидов), последние быстро поступают в цервикальную слизь, которая во время полового акта под влиянием сокращений мышц шейки матки выделяется из цервикального канала. Наличие слабощелочной реакции цервикальной слизи способствует повышению двигательной активности сперматозоидов.

Оптимальный состав цервикальной слизи формируется к моменту овуляции в основном под влиянием эстрогенных гормонов яичников. В этот период мицелии слизи располагаются в виде своеобразных цепочек, ориентированных по силовым линиям магнитного поля земли. Сперматозоиды продвигаются по мицелиям слизи по направлению к матке, но лишь при определенной архитектонике цепочек мицелл. Турбулентные движения сперматозоидов наиболее выражены в пристеночных областях шейки матки, при этом часть сперматозоидов на некоторое время может депонироваться в криптах шейки матки, создавая тем самым своеобразный резерв спермы, откуда в дальнейшем может происходить дополнительное их поступление вверх по каналам репродуктивной системы.

В верхних отделах полового тракта женщины начинается процесс, называемый капацитацией спермы, — приобретение ею благодаря сложным изменениям способности к оплодотворению. В результате капацитации сперматозоиды приобретают способность к акросомальной реакции. Помимо этого, капацитация выражается в изменениях движений хвостовых частей сперматозоидов (наличие сверхактивной подвижности). Тонкие механизмы капацитации до настоящего времени полностью не изучены. Время капацитации различно у разных сперматозоидов, что, по-видимому, является важной приспособительной реакцией для процесса оплодотворения. Капацити-рованные сперматозоиды очень активны, однако продолжительность их жизни меньше, чем некапацитированных. Капацитированные сперматозоиды обладают повышенной способностью пенетрировать ткани, что имеет решающее значение в процессе оплодотворения яйцеклетки.

Транспорт сперматозоидов в матку, а затем и в маточные трубы в основном обеспечивается сокращениями гладкой мускулатуры этих органов. Полагают также, что трубно-маточные сфинктеры являются своеобразными дозаторами поступления сперматозоидов из полости матки в просветы маточных труб.

Наряду с сократительной способностью маточных труб, которые находятся под сложным гормональным воздействием (эстрогены, андрогены, окситоцин), а также под влиянием простагландинов, большое значение в продвижении сперматозоидов, помимо их собственной высокой кинетической активности, принадлежит таким факторам, как движения микроворсин реснитчатого эпителия эндоцервикса и ток жидкости в просвете маточной трубы. Таким образом, перемещение сперматозоидов по каналам репродуктивной системы женщины представляет собой чрезвычайно сложный многокомпонентный процесс.

Результаты современных научных исследований свидетельствуют о наличии двухфазности процесса транспорта сперматозоидов по маточным трубам. В первую (короткую) фазу сперматозоиды начинают быстро поступать в ампулу трубы. Эта фаза длится всего несколько минут и регулируется сократительной активностью матки и маточных труб. Данная фаза сменяется более длительной второй фазой, в течение которой сперматозоиды со значительно меньшей скоростью транспортируются к месту оплодотворения.

61

В ампулярной части маточной трубы нормальное количество сперматозоидов в длительной фазе транспорта сохраняется на определенном уровне благодаря непрерывному возмещению уходящих в брюшную полость сперматозоидов за счет тех половых клеток, которые депонированы в нижних отделах полового тракта (крипты шейки матки и др.).

Большое значение в транспорте гамет и оплодотворении имеет так называемый захват яйцеклетки ампулярным отделом маточной трубы. Этот процесс заключается в том, что ампулярный отдел трубы своими фимбриями как бы накрывает яичник в том месте, где произошла овуляция; при этом значительно облегчается перемещение зрелой яйцеклетки в ампулу маточной трубы. Механизм этого феномена окончательно еще не исследован.

Существенным является вопрос о выживаемости сперматозоидов в половых путях женщины. Некоторые авторы полагают, что жизнеспособность спермы сохраняется в течение нескольких (до 5) дней. Однако следует учитывать, что сохранение подвижности сперматозоидов не обязательно свидетельствует об их оплодотворяющей способности.

А В наиболее благоприятных условиях, когда мужские половые клетки находятся в цервикальной слизи на фоне высокого содержания эстрогенов в организме, оплодотворяющая способность сперматозоидов держится до 2 сут после эякуляции во влагалище. В связи с этим принято считать, что для достижения беременности оптимальная частота половых сношений в период до и после овуляции должна быть каждые 2 дня. При более частых половых сношениях фертильность спермы снижается.

Перед оплодотворением зрелая яйцеклетка со всех сторон окружена лучистым венцом (corona radiata). Отчетливо заметна блестящая оболочка (zona pellucida). Уже через несколько минут после разрыва фолликула (овуляции) яйцеклетка попадает в полость маточной трубы. Этому процессу способствует ряд факторов: "захват" ее фимбриями маточной трубы со стороны яичника, в котором произошла овуляция, направление тока фолликулярной жидкости при разрыве фолликула и др. Этим факторам принадлежит очень важная роль в первоначальном транспорте яйцеклетки, которая лишена самостоятельной подвижности. Способность яйцеклетки к оплодотворению в среднем составляет 24 ч. Современные методы диагностики (ультразвуковое исследование, лапароскопия) позволяют не только наблюдать за процессом овуляции, но и фиксировать этот процесс на фотопленку.

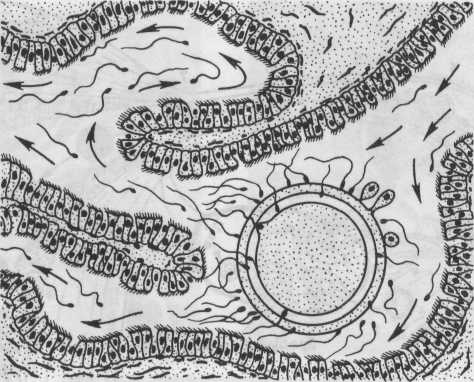

Яйцеклетка, попавшая в ампулярный отдел маточной трубы, быстро окружается большим количеством сперматозоидов, являющихся носителями как Х-, так и Y-половых хромосом. Под микроскопом сперматозоиды с Х-хромосомой имеют несколько более крупные размеры, чем несущие Y-хромосому. Сперматозоиды, окружающие яйцеклетку, начинают пенетри-ровать в клетки лучистого венца. Процесс пенетрации обусловлен наличием ряда ферментов, которые содержатся как в головке сперматозоида, так и в трубной жидкости (рис. 3.3).

Сразу же после слияния мембран половых клеток происходит кортикальная реакция яйцеклетки, являющаяся составной частью обеспечения блока полиспермии. После этого хромосомы зиготы вступают в первое митотическое деление, которое наступает через 24 ч после начала оплодотворения. Ядро оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) содержит диплоид-

62

Рис. 3.3. Пенетрация сперматозоидов в яйцеклетку в ампулярном отделе маточной трубы (схема).

ный набор хромосом (46). Таким образом, новый организм является носителем генетической информации обоих родителей.

После оплодотворения (через 24 ч) начинается дробление оплодотворенной яйцеклетки. Первоначально дробление имеет синхронный характер. Через 12 ч от начала возникновения 2 бластомеров возникают 4 бластомера и т.д. К 96 ч от момента слияния ядра сперматозоида с ядром яйцеклетки зародыш состоит из 16—32 бластомеров (стадия морулы). На этой стадии оплодотворенное яйцо (зигота) попадает в матку.

Поскольку дробящаяся яйцеклетка не обладает самостоятельной подвижностью, ее транспорт определяется взаимодействием сократительной активности маточной трубы (основной фактор), движениями цилиарного эпителия эндосальпинкса и капиллярным током жидкости в направлении от ампулярного конца маточной трубы к матке.

Транспорт яйцеклетки по маточной трубе находится под воздействием гормонов. Как известно, после овуляции на месте лопнувшего фолликула образуется новая эндокринная железа — желтое тело. Оно выделяет как прогестерон, так и эстрогенные гормоны. Именно этим двум половым гормонам принадлежит ведущая роль в обеспечении кинетики маточных труб. Под влиянием относительно низкого содержания прогестерона и более высокой концентрации в крови эстрогенов (что имеет место непосредственно после овуляции) повышается тонус ампулярно-перешеечного отдела трубы. В результате яйцеклетка задерживается в ампулярном отделе, где происходит ее оплодотворение и начинается процесс клеточного деления с образованием бластомеров. В дальнейшем происходит постепенное продвижение оплодотворенной яйцеклетки по перешейку маточной трубы к матке. Под влиянием нарастающих концентраций прогестерона желтого тела сократительная функция маточных труб приобретает перистальтический характер, при этом волны сокращений направлены в сторону матки. Происходит расслабление трубно-маточного соединения, и яйцеклетка из маточной трубы попадает в полость матки.

63