- •1. Врачебная этика. Основы взаимоотношений между медицинскими работниками, между врачом и пациентом, врачом и родственниками больного.

- •Хороший врач – прежде всего, хороший диагност.

- •Анамнез и общий осмотр

- •3. Анамнез: основные разделы, их диагностическое значение. Роль г.А. Захарьина в развитии учения об анамнезе. Графический принцип отражения анамнеза заболевания. Анамнез жизни.

- •4. Общий осмотр: симптомы, отражающие тяжесть состояния больного, градация степеней тяжести состояния больного, конституциональные типы. Внешние признаки соматических заболеваний.

- •5. Оценка состояния питания, мышечной, костной, суставной и лимфатической системы. Методы оценки массы и состава тела человека.

- •Нормальная экг

- •6. Нормальная экг: зубцы, интервалы, сегменты (критерии нормы). Критерии синусного ритма.

- •1. Зубец р

- •8. Зубец t

- •9. Интервал q-t

- •10. Интервал r-r

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний дыхательной системы

- •7. Жалобы, их патогенез у больных с заболеваниями системы дыхания.

- •8. Везикулярное дыхание: место и механизм образования, характеристика, разновидности. Диагностическое значение изменения везикулярного дыхания.

- •9. Бронхиальное дыхание: место и механизм образования. Диагностическое значение.

- •10. Сухие хрипы: механизм образования, разновидности, диагностическое значение. Особенности сухих хрипов при приступе бронхиальной астмы.

- •11. Влажные хрипы: механизм образования, разновидности, диагностическое значение. Звучные и незвучные влажные хрипы, диагностическое значение.

- •12. Крепитация, шум трения плевры: причины, механизм образования звуков, различие, диагностическое значение.

- •13. Осмотр и пальпация грудной клетки, диагностическое значение при заболеваниях системы дыхания.

- •16. Бронхитический синдром, симптомы острого и хронического бронхита: причины, патогенез. Клинические симптомы и их патогенез.

- •17. Бронхообструктивный синдром: определение, причины, клинические проявления, дополнительные методы обследования.

- •18. Цикличность течения крупозной пневмонии, патофизиологические и клинические стадии заболевания.

- •19. Патоморфология и симптоматология начальной стадии крупозной пневмонии.

- •20. Патоморфология и симптоматология стадии разгара крупозной пневмонии.

- •21. Патоморфология и симптоматология стадии разрешения крупозной пневмонии.

- •22. Синдром очагового уплотнения легочной ткани: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •23. Синдром полости в легком: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •24. Обтурационный и компрессионный ателектазы: причины, патогенез симптомов, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •25. Эмфизема легких: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •26. Гидроторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •27. Пневмоторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •28. Приступ бронхиальной астмы: причины, симптоматология, оценка тяжести.

- •29. Симптоматология плеврита, причины и патогенез симптомов, отличие шума трения плевры от крепитации.

- •30. Экссудативный плеврит: причины, патогенез, характеристика экссудата, отличие его от транссудата. Симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •Отличия экссудата от транссудата

- •31. Плевральная пункция: показания, набор инструментария, техника выполнения. Отличие экссудата от транссудата.

- •32. Спирометрия: принцип метода, обструктивные и рестриктивные изменения, бронхолитическая и провокационные пробы: показания, диагностическое значение.

- •33. Дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования больных с бронхиальной астмой. Характеристика мокроты при бронхиальной астме.

- •34. Дыхательная недостаточность. Патогенетические механизмы, методы диагностики. Оценка газового состава крови.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы

- •35. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями системы кровообращения.

- •36. Тоны сердца: механизм образования I и II тонов, их характеристика в норме, места выслушивания. Причины усиления и ослабления тонов.

- •37. Трехчленные ритмы сердца (ритм галопа, ритм «перепела»). Механизм образования. Диагностическое значение.

- •38. Данные осмотра и пальпации области сердца и прилежащих областей в норме и патологии. Верхушечный толчок в норме и патологии. Сердечный толчок.

- •39. Перкуссия сердца. Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. Границы относительной и абсолютной тупости сердца в норме и патологии.

- •Интерпретация некоторых данных перкуссии сердца

- •40. Конфигурация сердца (сердечно-сосудистого контура). Характеристика, причины образования патологических конфигураций. Топография органов грудной клетки и проекция их на переднюю грудную стенку.

- •41. Механизм образования шумов сердца. Классификация. Особенности аускультации.

- •42. Систолические шумы сердца: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения.

- •43. Диастолические шумы сердца: причины, характеристика шума в зависимости от места образования.

- •44. Функциональные шумы сердца: причины, характеристика, классификация, отличие от органических шумов сердца.

- •45. Кардиалгия и стенокардия: причины, патогенез, особенности детализации при сборе анамнеза.

- •46. Свойства артериального пульса в норме и патологии.

- •47. Артериальное давление: основные факторы регуляции в норме и патологии. Методика измерения ад. Тонометрические фазы по Короткову.

- •48. Стенокардия: определение, причины, характеристика болевого синдрома. Дополнительные методы исследования. Функциональные классы стенокардии напряжения.

- •49. Инфаркт миокарда: определение, патогенез, клинические проявления.

- •50. Болевой синдром при окс. Дифференциальная диагностика со стабильными формами ибс. Неотложная помощь.

- •51. Клинические варианты болевого синдрома при окс.

- •52. Резобрционно-некротический синдром. Клиническая, лабораторно-инструментальные характеристики.

- •53. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда.

- •57. Острая правожелудочковая недостаточность: причины, нарушение гемодинамики, симптоматология.

- •58. Синдром легочной артериальной гипертензии: Причины, патогенез дисфункции правых отделов сердца.

- •59. Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность: причины, нарушение гемодинамики при диастолической и систолической дисфункции. Симптоматология застоя крови в малом круге кровообращения.

- •61. Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг.

- •62. Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и наджелудочковые): причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии экг.

- •63. Фибрилляция и трепетание предсердий: причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии на экг.

- •64. Синдром митральной регургитации (недостаточность митрального клапана): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •65. Синдром митральной обструкции (митральный стеноз): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •66. Синдром аортальной обструкции (аортальный стеноз): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •67. Синдром аортальной регургитации (недостаточность аортального клапана): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •68. Синдром артериальной гипертензии: клиническая симптоматика, методология обследования больного.

- •1) Поражение сердечно-сосудистой системы

- •2) Поражение цнс

- •3) Поражение мочевыделительной системы

- •69. Артериальная гипертензия: стратификация факторов риска, её значение.

- •70. Симптоматические почечные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •1. Почечные аг.

- •71. Симптоматические эндокринные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •72. Эхокардиография: принцип метода, диагностические возможности, показания к исследованию. Структурно-функциональные критерии нормы ЭхоКг.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки

- •73. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •74. Общий осмотр больных с заболеваниями желудка. Осмотр и поверхностная пальпация живота.

- •75. Характеристика болей при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите.

- •76. Синдром желудочной диспепсии. Причины, патогенез симптомов.

- •77. Симптоматология желудочного и кишечного кровотечения.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний тонкого и толстого кишечника

- •78. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями тонкого и толстого кишечника.

- •79. Общий осмотр больных с заболеваниями тонкого и толстого кишечника.

- •80. Синдром кишечной диспепсии. Патогенез и симптоматика тонко- и толстокишечной диареи.

- •3. Расстройства дефекации

- •81. Синдромы гнилостной и бродильной диспепсии. Этиологические факторы и патогенез симптомов.

- •82. Синдром мальдигестии: этиология, симптомы, патогенез, методы диагностики.

- •83. Синдром мальабсорбции: этиология, симптомы, патогенез, методы диагностики.

- •84. Запор. Причины, патогенез симптомов. Понятие о динамической и механической (обтурационной) непроходимости. Методы диагностики.

- •85. Методика глубокой скользящей методической пальпации живота по Образцову и Стражеско.

- •86. Копрологическое исследование: методология, показания, клиническое значение.

- •87. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта: методы, их клиническое значение, показания, противопоказания.

- •88. Синдром раздражённого кишечника. Причины, патогенез симптомов.

- •89. Симптоматология асцита. Методика и техника лапароцентеза, показания, осложнения.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы

- •90. Жалобы и анамнез больных с заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

- •91. Пальпация живота, симптомы, выявляемые при заболевании желчевыводящих путей.

- •92. Пальпация живота, зоны и болевые точки, выявляемые при заболевании поджелудочной железы.

- •93. Печеночная колика: причины, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний печени

- •94. Жалобы больных с заболеванием печени, их патогенез.

- •95. Осмотр больных с заболеваниями печени, значимость перкуссии и пальпации печени.

- •96. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •97. Печеночная (паренхиматозная) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •98. Подпеченочная (механическая) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •99. Синдром портальной гипертензии. Причины, патогенез симптомов.

- •100. Симптоматология асцита. Методика и техника парацентеза, показания, осложнения.

- •101. Синдром холемии. Причины, патогенез симптомов.

- •102. Синдром холестаза. Причины, патогенез симптомов.

- •103. Синдром печёночной недостаточности. Причины, патогенез симптомов.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний мочевыделительной системы

- •104. Жалобы больных с заболеваниями системы мочеотделения.

- •105. Осмотр больных с заболеваниями мочевыделительного тракта, значимость перкуторного и пальпаторного методов обследования.

- •106. Проба по Зимницкому. Диагностическое значение.

- •107. Проба Реберга в норме и при хронической почечной недостаточности.

- •108. Общий анализ мочи в норме.

- •109. Синдром нарушения мочеиспускания: полиурия, олигурия, анурия, поллакиурия, ишурия. Патогенез и диагностическое значение симптомов.

- •110. Гематурия, лейкоцитурия: патогенез, диагностическое значение.

- •111. Протеинурия, цилиндрурия, глюкозурия: патогенез, диагностическое значение.

- •112. Острый гломерулонефрит. Отечный, гипертензионный и мочевой синдромы. Патогенез синдромов.

- •113. Изменения анализа мочи при нефритах.

- •114. Нефротический синдром: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика.

- •115. Остронефритический синдром: симптомы, причины, патогенез, прогностическое значение, тактика обследования больного.

- •116. Почечная колика: причины, симптомы, их патогенез. Дополнительные методы диагностики.

- •117. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, симптомы. Мочевой синдром.

- •118. Синдром острой почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика.

- •119. Синдром хронической почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клинические проявления.

- •120. Хроническая болезнь почек: причины, патогенетические механизмы и варианты течения болезни. План обследования больного.

- •121. Лабораторная диагностика хронической почечной недостаточности.

- •122. Классификация хбп по скф и уровню альбуминурии.

- •123. Синдром хпн, клиническая и лабораторная диагностика, стадии.

- •124. Лабораторная диагностика нефротического синдрома.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний эндокринной системы

- •125. Тиреотоксикоз: причины, симптоматология, патогенез симптомов, дополнительные методы диагностики.

- •126. Симптоматология гипергликемии при сахарном диабете.

- •127. Метаболический синдром: понятие, симптомы.

- •128. Лабораторная диагностика сахарного диабета, методы оценки компенсации углеводного обмена.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний системы крови

- •129. Жалобы, анамнез и общий осмотр больных с заболеваниями системы крови.

- •130. Лейкоцитарная формула в норме и при воспалении.

- •131. Общеанемический синдром: классификация по степени тяжести, цветовому показателю. Клинические проявления синдрома.

- •132. Сидеропенический синдром: клиническая характеристика, общий анализ крови.

- •134. Геморрагический синдром. Причины, патогенез симптомов.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний суставов

- •135. Жалобы больных с заболеванием суставов, анамнез заболевания, жизни. Осмотр и пальпация суставов.

- •136. Воспалительный суставной синдром (на примере ревматоидного артрита): особенности болевого синдрома, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

- •137. Дегенеративно-дистрофический суставной синдром: особенности болевого синдрома, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

10. Интервал r-r

Расстояние между двумя близлежащими зубцами R есть время одного кардиоцикла, рассчитывается в секундах. Данное значение используется в формуле Базетта и в формуле расчета ЧСС.

Обследование пациентов и семиотика заболеваний дыхательной системы

7. Жалобы, их патогенез у больных с заболеваниями системы дыхания.

Ответ.

К основным характерным для заболеваний органов дыхания относятся жалобы на:

одышку,

кашель,

кровохарканье,

боли в грудной клетке.

Нередко также больные жалуются на лихорадку, слабость, недомогание, понижение аппетита.

ОДЫШКА (dyspnoe) по проявлению может быть субъективной, объективной или одновременно субъективной и объективной.

Под субъективной одышкой понимают субъективное ощущение больным затруднения дыхания.

Объективная одышка определяется объективными методами исследования и характеризуется изменением частоты, глубины или ритма дыхания, а также продолжительности вдоха или выдоха.

При заболеваниях органов дыхания одышка чаще носит сочетанный характер, т. е. к объективной одышке присоединяется и субъективный компонент с увеличением частоты дыхания (tachipnое) — при воспалении легких, бронхогенном раке легкого, туберкулезе; реже одышка бывает только субъективной — при неврозе, истерии, грудном радикулите, метеоризме или только объективной — при эмфиземе легких, облитерации плевры, с нормальной частотой дыхания или урежением его (bradipnoe).

По преимущественному затруднению той или иной фазы дыхания различают три вида одышки:

при затруднении входа — инспираторную одышку,

при затруднении вдоха — экспираторную,

при одновременном затруднении вдоха и выдоха — смешанную одышку.

Одышку нужно различать и по ее происхождению. Она может быть физиологической и патологической.

Физиологическая одышка наблюдается при повышенной физической нагрузке или чрезмерном психическом возбуждении.

Патологическая одышка бывает при различных заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кроветворной системы, центральной нервной системы и при отравлении различными ядами.

Причины возникновения одышки разнообразны.

Она может быть вызвана:

появлением в дыхательных путях ПРЕПЯТСТВИЯ для нормального прохождения воздуха,

уменьшением дыхательной поверхности легких в результате сдавления одного легкого при скоплении жидкости или воздуха в плевральной полости,

за счет уменьшения воздушности части легкого при воспалении, ателектазе, инфаркте легкого или снижения эластичности легочной ткани в случае эмфиземы.

При этих патологических состояниях:

уменьшаются жизненная емкость, дыхательная вентиляция и дыхательный объем легких,

что приводит к повышению концентрации оксида углерода (II) (углекислота) в крови

и развитию ацидоза тканей за счет накопления в них недоокисленных продуктов обмена (молочная кислота и др.).

Ацидоз тканей может наступать и при отсутствии нарушения легочной вентиляции, при так называемом АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНОМ БЛОКЕ, обусловленном воспалением стенок легочных артериол и капилляров, экссудативно-пролиферативным воспалением интерстициальной межальвеолярной ткани при интерстициальных пневмониях, отеком легких и др.

Появление механического препятствия в верхних дыхательных путях (гортань, трахея) затрудняет и замедляет прохождение воздуха в альвеолы и тем самым вызывает ИНСПИРАТОРНУЮ одышку.

При РЕЗКОМ СУЖЕНИИ ТРАХЕИ И КРУПНОГО БРОНХА затрудняется не только вдох, но и выдох, дыхание становится шумным, слышным на расстоянии (стридорозное дыхание). Сужение просвета мелких бронхов и бронхиол, которое может происходить при воспалительном отеке и набухании их слизистой оболочки или при спазме гладких мышц (бронхиальная астма), препятствует нормальному движению воздуха из альвеол и затрудняет фазу выдоха. При этом наблюдается ЭКСПИРАТОРНАЯ одышка.

При некоторых заболеваниях могут меняться глубина дыхания и продолжительность его фаз — вдоха и выдоха. При воспалении плевры дыхание становится поверхностным и болезненным; при эмболии или тромбозе легочной артерии внезапно наступает резкая смешанная, нередко болезненная одышка с глубоким вдохом и выдохом. Больной в этот момент может занимать вынужденное, иногда сидячее (ortopnoe) положение. Наиболее тяжелая форма такой одышки называется удушьем, или асфиксией. Она появляется также при остром отеке легких, бронхиолитах у детей.

Удушье, возникающее в виде внезапного приступа, называется астмой. Различают бронхиальную астму, при которой приступ удушья наступает в результате спазма мелких бронхов и сопровождается затрудненным, продолжительным и шумным ВЫДОХОМ, и сердечную астму, развивающуюся вследствие ослабления работы левых отделов сердца, часто переходящую в отек легких и клинически проявляющуюся резким затруднением ВДОХА.

КАШЕЛЬ (tussis) — сложно-рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция при скоплении в гортани, трахее и бронхах слизи или при попадании в них инородного тела.

Вдыхаемые с воздухом пылевые частицы и слизь в небольшом количестве обычно выводятся из просвета бронхов мерцательным эпителием. Однако выделяемый при воспалении слизистой оболочки бронхов секрет, достигая особо чувствительных рефлексогенных зон в слизистой оболочке воздуховыводящих путей, РАЗДРАЖАЕТ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ вагуса и верхнего гортанного нерва и ВЫЗЫВАЕТ КАШЛЕВОЙ РЕФЛЕКС.

Наиболее чувствительные рефлексогенные зоны располагаются в местах ветвления бронхов, в бифуркации трахеи и в межчерпаловидном пространстве гортани.

При раздражении кашлевого центра эфферентные импульсы распространяются на дыхательные мышцы (диафрагму, межреберные мышцы и мышцы живота), а также на гортань, бронхи, грудную клетку, вызывая сложную координированную реакцию этих органов, выражающуюся в появлении кашля.

При различных заболеваниях органов дыхания кашель имеет свои специфические особенности. Поэтому, расспрашивая больного, нужно выяснить характер кашля, его продолжительность и время появления, громкость и тембр.

Виды кашля:

а) с изменением тембра:

– короткий и тихий кашель при плевритах, начале пневмонии, неврозах;

– "лающий" и громкий при набухании голосовых связок, сдавлении трахеи, поражении гортани, истерии;

– сиплый при воспалении голосовых связок;

– беззвучный при разрушении голосовых связок, параличе их мышц;

б) с изменением характера:

– сухой кашель без выделения мокроты,

– влажный с выделением (отхаркиванием) мокроты, которая может быть слизистой, гнойной или гнилостной;

в) по продолжительности:

– периодический в виде покашливания, либо приступообразный, а также бронхиального (бронхитического) характера;

– постоянный при воспалении гортани, бронхов и раке легких;

г) по времени появления:

– "утренний" кашель при бронхоэктатической болезни и абсцессе легких;

– "вечерний" кашель при бронхитах и пневмонии;

– "ночной" кашель при туберкулезе легких, опухолях легких и средостения;

– "нервный" кашель у больных истерией и невропатов.

Мокрота (sputum) – это выделения из дыхательных путей, выбрасываемые наружу при кашле. Мокрота – всегда явление патологическое, так как в норме из дыхательных путей выделений не наблюдается.

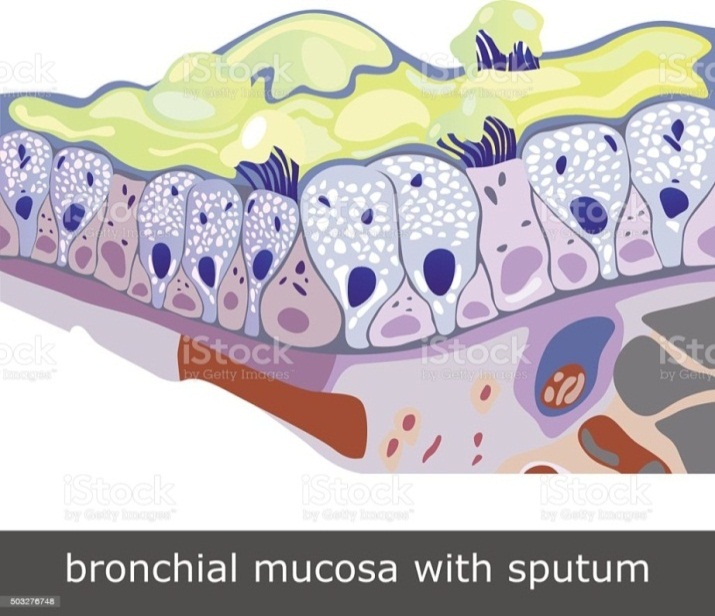

Бронхиальный секрет с мокротой

Для оценки мокроты как признака заболеваний органов дыхания при расспросе больного и непосредственном осмотре мокроты необходимо учесть многие её свойства:

– количество (объём);

– консистенцию;

– характер мокроты;

– характер отделения мокроты;

– цвет;

– запах;

– примеси.

1. Отхождение небольшого количества мокроты (15-20 мл в сутки) характерно для ларингитов и трахеитов, начальных стадий острого бронхита и пневмонии, некоторых вариантов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и др.

2. Большой объем суточной мокроты (0,5 л и более) характерен для полостного легочного процесса – абсцесс, бронхоэктатическая болезнь, гангрена легкого, а также для вагусного варианта бронхиальной астмы и отека легких. Последний характеризуется выделением большого количества жидкой, пенистой мокроты за короткое время (1-2 часа). Однократное выделение большого количества мокроты (до 0,5 л и более) характерно для опорожнения в бронх больших полостей в легком или при прорыве гноя в бронх из плевральной полости.

Мокрота может выделяться равномерно в течение суток, в какое-то время суток, отделение мокроты может зависеть от положения тела больного.

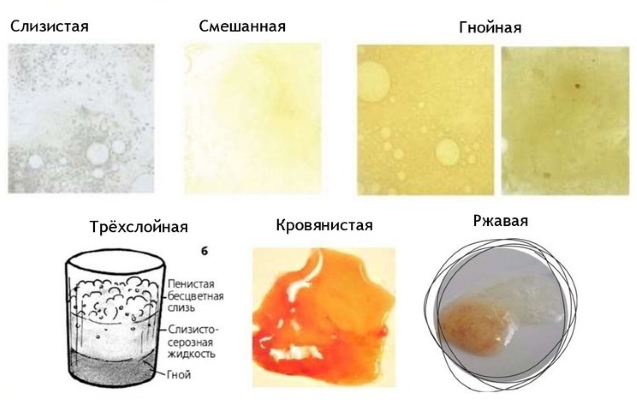

По характеру различают следующие виды мокроты:

1) слизистую вязкую мокроту беловатого цвета, которая характерна для начальных стадий воспаления слизистой оболочки бронхов или легочной паренхимы;

2) слизисто-гнойную вязкую мокроту серо-желтоватого или серо-зеленоватого цвета, которая характерна для большинства воспалительных заболеваний легких и бронхов;

3) серозную жидкую мокроту, которая при наличии примеси крови может иметь розовый цвет, что характерно для отека легких;

4) гнойную мокроту, которая при стоянии образует три или два слоя (верхний слой – серозный или слизисто-серозный, бесцветный, пенистый; средний – слизистый, нижний – гнойный).

Виды мокроты

Кровохарканье (haemoptysis, haemoptoe) – выделение крови с мокротой во время кашля. При появлении кровохарканья необходимо выяснить у больного, с чем он его связывает, количество и характер выделяемой с мокротой крови.

Кровохарканье может появиться при заболеваниях как легких и воздухоносных путей — бронхов, трахеи, гортани, так и сердечно-сосудистой системы.

К заболеваниям органов дыхания, при которых нередко наблюдается кровохарканье, относятся:

рак и туберкулез легких,

вирусная пневмония,

абсцесс и гангрена легких,

бронхоэктатическая болезнь,

актиномикоз,

аскаридоз (в период прохождения личинок через кровеносные сосуды легких),

трахеит и ларингит при гриппе (геморрагическая пневмония при тяжелом течении гриппа).

Кровохарканье может возникать при некоторых пороках сердца, например сужении левого предсердно-желудочкового (митрального) отверстия, вследствие застоя крови в малом круге кровообращения.

Кровохарканье является важным признаком тромбоза или эмболии ветвей легочной артерии, инфаркта легких.

Кровь, выделяемая при кашле с мокротой, может быть свежей (алой) или измененной.

Алая кровь в мокроте встречается при туберкулезе легких, бронхогенном раке, бронхоэктатической болезни, аскаридозе, актиномикозе легких.

При крупозной пневмонии во II стадии заболевания она бывает ржавого цвета («ржавая мокрота») за счет распада эритроцитов и образования пигмента ГЕМОСИДЕРИНА.

При инфаркте легкого в первые 2—3 дня кровь в мокроте бывает свежей, а в последующие 7—10 дней — измененной.

БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ нужно различать по происхождению и локализации; по характеру, интенсивности, продолжительности и иррадиации; по связи с актом дыхания, кашлем и положением туловища.

Боли могут возникать в случае развития патологического процесса непосредственно в грудной стенке, плевре или легких, сердце и аорте, наконец, в результате иррадиации боли при заболеваниях органов брюшной полости.

Боли в грудной стенке («поверхностные» боли) чаще бывают локализованные, ноющего или колющего характера, нередко интенсивные и продолжительные, усиливаются при глубоком дыхании, кашле, лежании на больной стороне, при резких движениях туловища. Они могут зависеть от повреждения кожи (травма, рожистое воспаление, опоясывающий лишай – herpes zoster и др.), мышц (травма, воспаление — миалгия, миозит), межреберных нервов (грудной радикулит при спондилоартрозе, грыже Шморля), ребер и реберной (костальной) плевры (метастазы опухоли, переломы, периоститы).

При заболеваниях органов дыхания боли в груди зависят от раздражения плевры, особенно реберной и диафрагмальной, в которых расположены чувствительные нервные окончания, отсутствующие в легочной ткани. Патологические изменения плевры могут быть при ее воспалении (сухой плеврит), воспалении легких (крупозная пневмония, абсцесс, туберкулез), инфаркте легкого, при метастазах опухоли в плевру или развитии в ней первичного опухолевого процесса, при травматическом спонтанном пневмотораксе (ранение, перелом ребер) и, наконец, при поддиафрагмальном абсцессе и остром панкреатите.

Локализация боли зависит от расположения патологического очага.

При сухом плеврите боль возникает чаще в левой или правой нижнелатеральной части грудной клетки («боль в боку»).

При воспалении диафрагмальной плевры боль может ощущаться в животе и симулировать острый холецистит, панкреатит или аппендицит.

ПЛЕВРАЛЬНАЯ БОЛЬ обычно бывает колющего характера. Она усиливается при глубоком дыхании, кашле и в положении больного на здоровом боку. При таком положении дыхательные движения пораженной стороны грудной клетки увеличиваются, вследствие чего усиливается трение воспаленных шероховатых (от отложения на их поверхности фибрина) плевральных листков; при лежании на больной стороне боль в боку становится слабее. Плевральная боль уменьшается также при сдавлении грудной клетки, приводящем к уменьшению ее дыхательной экскурсии.

Для спонтанного пневмоторакса характерна внезапно возникающая острая интенсивная боль.

При заболеваниях сердца и сосудов боль располагается в области сердца или за грудиной. Она возникает при физическом напряжении, волнениях, отрицательных эмоциях, чаще внезапно, может продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов. Боль бывает давящего или сжимающего характера различной интенсивности, иногда в виде стеснения или неловкости в груди, а при неврозе сердца — в виде покалывания в области его верхушки. Она не меняет своей интенсивности ни от кашля, ни от глубокого дыхания, ни от движения туловища.

При ОПУХОЛИ в средостении может быть постоянная интенсивная боль за грудиной, которая иногда сопровождается признаками сдавления крупных сосудов средостения.

Загрудинная боль может появляться и при грыже пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) или рефлекторно — при язве, опухоли кардиального отдела желудка, желчнокаменной болезни.