- •1. Врачебная этика. Основы взаимоотношений между медицинскими работниками, между врачом и пациентом, врачом и родственниками больного.

- •Хороший врач – прежде всего, хороший диагност.

- •Анамнез и общий осмотр

- •3. Анамнез: основные разделы, их диагностическое значение. Роль г.А. Захарьина в развитии учения об анамнезе. Графический принцип отражения анамнеза заболевания. Анамнез жизни.

- •4. Общий осмотр: симптомы, отражающие тяжесть состояния больного, градация степеней тяжести состояния больного, конституциональные типы. Внешние признаки соматических заболеваний.

- •5. Оценка состояния питания, мышечной, костной, суставной и лимфатической системы. Методы оценки массы и состава тела человека.

- •Нормальная экг

- •6. Нормальная экг: зубцы, интервалы, сегменты (критерии нормы). Критерии синусного ритма.

- •1. Зубец р

- •8. Зубец t

- •9. Интервал q-t

- •10. Интервал r-r

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний дыхательной системы

- •7. Жалобы, их патогенез у больных с заболеваниями системы дыхания.

- •8. Везикулярное дыхание: место и механизм образования, характеристика, разновидности. Диагностическое значение изменения везикулярного дыхания.

- •9. Бронхиальное дыхание: место и механизм образования. Диагностическое значение.

- •10. Сухие хрипы: механизм образования, разновидности, диагностическое значение. Особенности сухих хрипов при приступе бронхиальной астмы.

- •11. Влажные хрипы: механизм образования, разновидности, диагностическое значение. Звучные и незвучные влажные хрипы, диагностическое значение.

- •12. Крепитация, шум трения плевры: причины, механизм образования звуков, различие, диагностическое значение.

- •13. Осмотр и пальпация грудной клетки, диагностическое значение при заболеваниях системы дыхания.

- •16. Бронхитический синдром, симптомы острого и хронического бронхита: причины, патогенез. Клинические симптомы и их патогенез.

- •17. Бронхообструктивный синдром: определение, причины, клинические проявления, дополнительные методы обследования.

- •18. Цикличность течения крупозной пневмонии, патофизиологические и клинические стадии заболевания.

- •19. Патоморфология и симптоматология начальной стадии крупозной пневмонии.

- •20. Патоморфология и симптоматология стадии разгара крупозной пневмонии.

- •21. Патоморфология и симптоматология стадии разрешения крупозной пневмонии.

- •22. Синдром очагового уплотнения легочной ткани: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •23. Синдром полости в легком: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •24. Обтурационный и компрессионный ателектазы: причины, патогенез симптомов, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •25. Эмфизема легких: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •26. Гидроторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •27. Пневмоторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

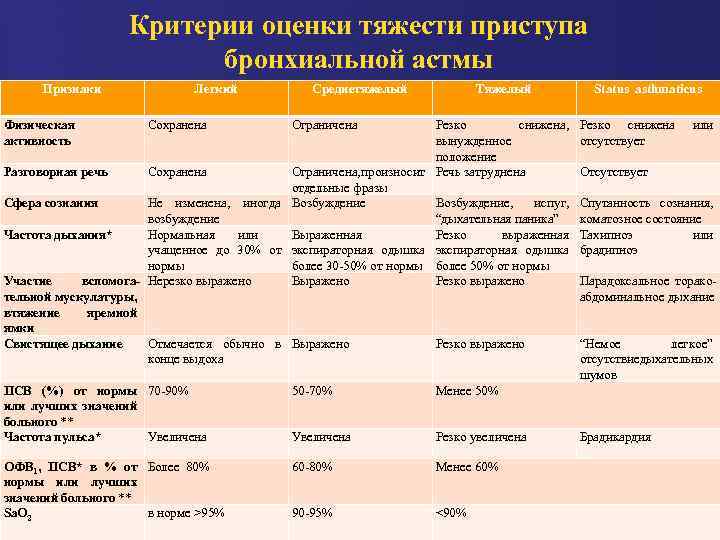

- •28. Приступ бронхиальной астмы: причины, симптоматология, оценка тяжести.

- •29. Симптоматология плеврита, причины и патогенез симптомов, отличие шума трения плевры от крепитации.

- •30. Экссудативный плеврит: причины, патогенез, характеристика экссудата, отличие его от транссудата. Симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •Отличия экссудата от транссудата

- •31. Плевральная пункция: показания, набор инструментария, техника выполнения. Отличие экссудата от транссудата.

- •32. Спирометрия: принцип метода, обструктивные и рестриктивные изменения, бронхолитическая и провокационные пробы: показания, диагностическое значение.

- •33. Дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования больных с бронхиальной астмой. Характеристика мокроты при бронхиальной астме.

- •34. Дыхательная недостаточность. Патогенетические механизмы, методы диагностики. Оценка газового состава крови.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы

- •35. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями системы кровообращения.

- •36. Тоны сердца: механизм образования I и II тонов, их характеристика в норме, места выслушивания. Причины усиления и ослабления тонов.

- •37. Трехчленные ритмы сердца (ритм галопа, ритм «перепела»). Механизм образования. Диагностическое значение.

- •38. Данные осмотра и пальпации области сердца и прилежащих областей в норме и патологии. Верхушечный толчок в норме и патологии. Сердечный толчок.

- •39. Перкуссия сердца. Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. Границы относительной и абсолютной тупости сердца в норме и патологии.

- •Интерпретация некоторых данных перкуссии сердца

- •40. Конфигурация сердца (сердечно-сосудистого контура). Характеристика, причины образования патологических конфигураций. Топография органов грудной клетки и проекция их на переднюю грудную стенку.

- •41. Механизм образования шумов сердца. Классификация. Особенности аускультации.

- •42. Систолические шумы сердца: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения.

- •43. Диастолические шумы сердца: причины, характеристика шума в зависимости от места образования.

- •44. Функциональные шумы сердца: причины, характеристика, классификация, отличие от органических шумов сердца.

- •45. Кардиалгия и стенокардия: причины, патогенез, особенности детализации при сборе анамнеза.

- •46. Свойства артериального пульса в норме и патологии.

- •47. Артериальное давление: основные факторы регуляции в норме и патологии. Методика измерения ад. Тонометрические фазы по Короткову.

- •48. Стенокардия: определение, причины, характеристика болевого синдрома. Дополнительные методы исследования. Функциональные классы стенокардии напряжения.

- •49. Инфаркт миокарда: определение, патогенез, клинические проявления.

- •50. Болевой синдром при окс. Дифференциальная диагностика со стабильными формами ибс. Неотложная помощь.

- •51. Клинические варианты болевого синдрома при окс.

- •52. Резобрционно-некротический синдром. Клиническая, лабораторно-инструментальные характеристики.

- •53. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда.

- •57. Острая правожелудочковая недостаточность: причины, нарушение гемодинамики, симптоматология.

- •58. Синдром легочной артериальной гипертензии: Причины, патогенез дисфункции правых отделов сердца.

- •59. Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность: причины, нарушение гемодинамики при диастолической и систолической дисфункции. Симптоматология застоя крови в малом круге кровообращения.

- •61. Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг.

- •62. Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и наджелудочковые): причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии экг.

- •63. Фибрилляция и трепетание предсердий: причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии на экг.

- •64. Синдром митральной регургитации (недостаточность митрального клапана): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •65. Синдром митральной обструкции (митральный стеноз): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •66. Синдром аортальной обструкции (аортальный стеноз): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •67. Синдром аортальной регургитации (недостаточность аортального клапана): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •68. Синдром артериальной гипертензии: клиническая симптоматика, методология обследования больного.

- •1) Поражение сердечно-сосудистой системы

- •2) Поражение цнс

- •3) Поражение мочевыделительной системы

- •69. Артериальная гипертензия: стратификация факторов риска, её значение.

- •70. Симптоматические почечные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •1. Почечные аг.

- •71. Симптоматические эндокринные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •72. Эхокардиография: принцип метода, диагностические возможности, показания к исследованию. Структурно-функциональные критерии нормы ЭхоКг.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки

- •73. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •74. Общий осмотр больных с заболеваниями желудка. Осмотр и поверхностная пальпация живота.

- •75. Характеристика болей при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите.

- •76. Синдром желудочной диспепсии. Причины, патогенез симптомов.

- •77. Симптоматология желудочного и кишечного кровотечения.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний тонкого и толстого кишечника

- •78. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями тонкого и толстого кишечника.

- •79. Общий осмотр больных с заболеваниями тонкого и толстого кишечника.

- •80. Синдром кишечной диспепсии. Патогенез и симптоматика тонко- и толстокишечной диареи.

- •3. Расстройства дефекации

- •81. Синдромы гнилостной и бродильной диспепсии. Этиологические факторы и патогенез симптомов.

- •82. Синдром мальдигестии: этиология, симптомы, патогенез, методы диагностики.

- •83. Синдром мальабсорбции: этиология, симптомы, патогенез, методы диагностики.

- •84. Запор. Причины, патогенез симптомов. Понятие о динамической и механической (обтурационной) непроходимости. Методы диагностики.

- •85. Методика глубокой скользящей методической пальпации живота по Образцову и Стражеско.

- •86. Копрологическое исследование: методология, показания, клиническое значение.

- •87. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта: методы, их клиническое значение, показания, противопоказания.

- •88. Синдром раздражённого кишечника. Причины, патогенез симптомов.

- •89. Симптоматология асцита. Методика и техника лапароцентеза, показания, осложнения.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы

- •90. Жалобы и анамнез больных с заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

- •91. Пальпация живота, симптомы, выявляемые при заболевании желчевыводящих путей.

- •92. Пальпация живота, зоны и болевые точки, выявляемые при заболевании поджелудочной железы.

- •93. Печеночная колика: причины, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний печени

- •94. Жалобы больных с заболеванием печени, их патогенез.

- •95. Осмотр больных с заболеваниями печени, значимость перкуссии и пальпации печени.

- •96. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •97. Печеночная (паренхиматозная) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •98. Подпеченочная (механическая) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •99. Синдром портальной гипертензии. Причины, патогенез симптомов.

- •100. Симптоматология асцита. Методика и техника парацентеза, показания, осложнения.

- •101. Синдром холемии. Причины, патогенез симптомов.

- •102. Синдром холестаза. Причины, патогенез симптомов.

- •103. Синдром печёночной недостаточности. Причины, патогенез симптомов.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний мочевыделительной системы

- •104. Жалобы больных с заболеваниями системы мочеотделения.

- •105. Осмотр больных с заболеваниями мочевыделительного тракта, значимость перкуторного и пальпаторного методов обследования.

- •106. Проба по Зимницкому. Диагностическое значение.

- •107. Проба Реберга в норме и при хронической почечной недостаточности.

- •108. Общий анализ мочи в норме.

- •109. Синдром нарушения мочеиспускания: полиурия, олигурия, анурия, поллакиурия, ишурия. Патогенез и диагностическое значение симптомов.

- •110. Гематурия, лейкоцитурия: патогенез, диагностическое значение.

- •111. Протеинурия, цилиндрурия, глюкозурия: патогенез, диагностическое значение.

- •112. Острый гломерулонефрит. Отечный, гипертензионный и мочевой синдромы. Патогенез синдромов.

- •113. Изменения анализа мочи при нефритах.

- •114. Нефротический синдром: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика.

- •115. Остронефритический синдром: симптомы, причины, патогенез, прогностическое значение, тактика обследования больного.

- •116. Почечная колика: причины, симптомы, их патогенез. Дополнительные методы диагностики.

- •117. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, симптомы. Мочевой синдром.

- •118. Синдром острой почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика.

- •119. Синдром хронической почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клинические проявления.

- •120. Хроническая болезнь почек: причины, патогенетические механизмы и варианты течения болезни. План обследования больного.

- •121. Лабораторная диагностика хронической почечной недостаточности.

- •122. Классификация хбп по скф и уровню альбуминурии.

- •123. Синдром хпн, клиническая и лабораторная диагностика, стадии.

- •124. Лабораторная диагностика нефротического синдрома.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний эндокринной системы

- •125. Тиреотоксикоз: причины, симптоматология, патогенез симптомов, дополнительные методы диагностики.

- •126. Симптоматология гипергликемии при сахарном диабете.

- •127. Метаболический синдром: понятие, симптомы.

- •128. Лабораторная диагностика сахарного диабета, методы оценки компенсации углеводного обмена.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний системы крови

- •129. Жалобы, анамнез и общий осмотр больных с заболеваниями системы крови.

- •130. Лейкоцитарная формула в норме и при воспалении.

- •131. Общеанемический синдром: классификация по степени тяжести, цветовому показателю. Клинические проявления синдрома.

- •132. Сидеропенический синдром: клиническая характеристика, общий анализ крови.

- •134. Геморрагический синдром. Причины, патогенез симптомов.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний суставов

- •135. Жалобы больных с заболеванием суставов, анамнез заболевания, жизни. Осмотр и пальпация суставов.

- •136. Воспалительный суставной синдром (на примере ревматоидного артрита): особенности болевого синдрома, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

- •137. Дегенеративно-дистрофический суставной синдром: особенности болевого синдрома, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

27. Пневмоторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

Ответ.

Синдром скопления воздуха в полости плевры встречается либо при сообщении бронхов с плевральной полостью (при разрыве абсцесса или туберкулезной каверны расположенных субплеврально), либо при искусственном пневмотораксе (введение воздуха в плевральную полость с лечебной целью при больших кавернах легких), либо при травме грудной клетки – травматический пневмоторакс, который является результатом открытого или закрытого повреждения грудной клетки, часто сопровождается переломом ребер, острые края которых и являются непосредственной причиной ранения легкого.

Клинические симптомы пневмоторакса следующие: боли в грудной клетке, резкая одышка, тахикардия, тахипноэ.

При осмотре отмечается асимметрия грудной клетки за счет увеличения "больной" ее половины (в которой произошло накопление воздуха), отставание больной половины в акте дыхания (т.е. наблюдается неравномерность участия обеих половин в акте дыхания).

Голосовое дрожание, определяемое при пальпации над областью скопления воздуха, резко ослаблено или отсутствует, что зависит от количества воздуха в плевральной полости (воздух плохой проводник звуковых волн).

При перкуссии определяется тимпанический звук, а при большом количестве воздуха в плевральной полости может появляться металлический оттенок тимпанического звука.

Аускультация выявит ослабление дыхания на стороне поражения.

Рентгенологическая картина выраженного пневмоторакса достаточно характерна. При рентгеноскопии и, особенно, на рентгенограмме на пораженной стороне обнаруживают спадение легкого, отграниченного от плевральной полости висцеральной плеврой. На фоне спавшегося легкого прозрачность фона понижена, а легочный рисунок усилен. Наоборот, вне легкого прозрачность фона повышена, а сосудистый рисунок отсутствует.

28. Приступ бронхиальной астмы: причины, симптоматология, оценка тяжести.

Ответ.

Бронхиальная астма (asthma bronchiale) представляет собой хронически протекающее аллергическое заболевание, характеризующееся измененной реактивностью бронхов, основным клиническим признаком которого являются приступы удушья (бронхоспазма).

Этиология. В развитии заболевания важную роль играют прежде всего различные экзогенные аллергены, инфекционные факторы – бактерии, вирусы, грибы и т.д. Определенное место в этиологии бронхиальной астмы занимают метеорологические факторы (холодный воздух), а также наследственная отягощенность,

Патогенез. В основе возникающих у больных бронхиальной астмой изменений бронхов лежит сенсибилизация организма. Большое значение имеют при этом аллергические реакции I (немедленного) типа, протекающие по типу анафилаксии и связанные с реагиновыми антителами, относящимися к классу IgE. Эти антитела фиксируются на лаброцитах (тучных клетках), располагающихся в подслизистой основе бронхов. При повторном попадании в бронхи аллергенов последние соединяются с фиксированными на тучных клетках реагиновыми антителами, способствуя освобождению биологически активных веществ — гистамина, медленно реагирующей субстанции анафилаксии (МРСА) и др., приводящих к бронхоспазму, гиперсекреции и отеку слизистой оболочки бронхов.

В патогенезе бронхиальной астмы активное участие принимают также различные неиммунологические механизмы. У больных бронхиальной астмой повышается тонус блуждающего нерва и ослабевает р-адренергическая активность организма. Нарушается соотношение между циклическими нуклеотидами, что проявляется уменьшением содержания цАМФ и увеличением концентрации цГМФ в клетках.

В развитии ПРИСТУПА бронхиальной астмы принято различать три периода:

период предвестников,

период разгара,

период обратного развития приступа.

ПЕРИОД ПРЕДВЕСТНИКОВ (продромальный период) чаще встречается у больных с инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы и проявляется вазомоторными реакциями слизистой оболочки носа (чиханье, обильные водянистые выделения), кашлем, одышкой. В дальнейшем (а иногда внезапно, без периода предвестников) у больных появляется ощущение заложенности в грудной клетке, мешающее им свободно дышать. Вдох становится коротким, а выдох, наоборот, продолжительным, шумным, сопровождающимся громкими свистящими хрипами, слышными на расстоянии. Появляется кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой. С целью облегчения дыхания больной принимает вынужденное положение (чаще сидя) с наклоном туловища вперед, опираясь локтями на спинку стула или колени.

В ПЕРИОД РАЗГАРА (во время приступа) лицо становится одутловатым, в фазу выдоха может наблюдаться набухание вен шеи. Грудная клетка как бы застывает в положении максимального вдоха. В акте дыхания участвуют вспомогательные дыхательные мышцы, помогающие преодолеть существующее сопротивление выдоху.

При перкуссии грудной клетки отмечают коробочный звук, смещение вниз нижних границ легких и резкое ограничение их подвижности.

Над легкими выслушивают ослабленное везикулярное дыхание с удлиненным выдохом и большое количество распространенных сухих (преимущественно свистящих) хрипов.

Поперечник абсолютной тупости сердца значительно уменьшается за СЧЕТ РЕЗКОГО РАСШИРЕНИЯ ЛЕГКИХ, отмечаются приглушенность тонов, тахикардия, акцент II тона над легочной артерией.

В ПЕРИОД ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ приступа улучшается отхождение мокроты, в легких уменьшается количество сухих хрипов, удушье постепенно проходит.