- •1. Врачебная этика. Основы взаимоотношений между медицинскими работниками, между врачом и пациентом, врачом и родственниками больного.

- •Хороший врач – прежде всего, хороший диагност.

- •Анамнез и общий осмотр

- •3. Анамнез: основные разделы, их диагностическое значение. Роль г.А. Захарьина в развитии учения об анамнезе. Графический принцип отражения анамнеза заболевания. Анамнез жизни.

- •4. Общий осмотр: симптомы, отражающие тяжесть состояния больного, градация степеней тяжести состояния больного, конституциональные типы. Внешние признаки соматических заболеваний.

- •5. Оценка состояния питания, мышечной, костной, суставной и лимфатической системы. Методы оценки массы и состава тела человека.

- •Нормальная экг

- •6. Нормальная экг: зубцы, интервалы, сегменты (критерии нормы). Критерии синусного ритма.

- •1. Зубец р

- •8. Зубец t

- •9. Интервал q-t

- •10. Интервал r-r

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний дыхательной системы

- •7. Жалобы, их патогенез у больных с заболеваниями системы дыхания.

- •8. Везикулярное дыхание: место и механизм образования, характеристика, разновидности. Диагностическое значение изменения везикулярного дыхания.

- •9. Бронхиальное дыхание: место и механизм образования. Диагностическое значение.

- •10. Сухие хрипы: механизм образования, разновидности, диагностическое значение. Особенности сухих хрипов при приступе бронхиальной астмы.

- •11. Влажные хрипы: механизм образования, разновидности, диагностическое значение. Звучные и незвучные влажные хрипы, диагностическое значение.

- •12. Крепитация, шум трения плевры: причины, механизм образования звуков, различие, диагностическое значение.

- •13. Осмотр и пальпация грудной клетки, диагностическое значение при заболеваниях системы дыхания.

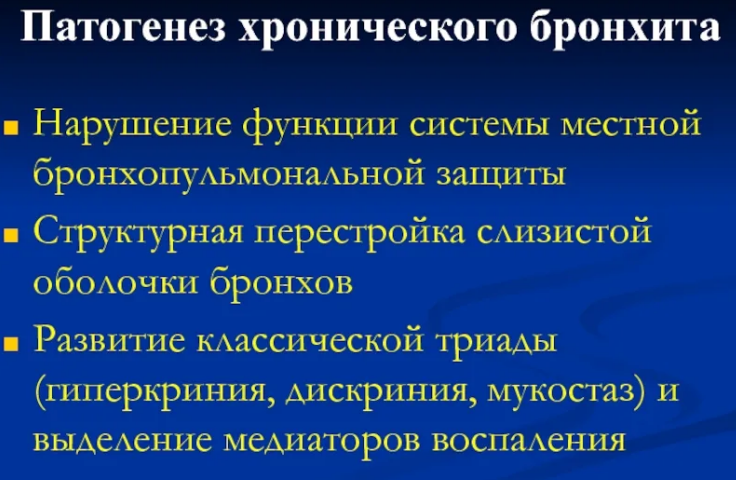

- •16. Бронхитический синдром, симптомы острого и хронического бронхита: причины, патогенез. Клинические симптомы и их патогенез.

- •17. Бронхообструктивный синдром: определение, причины, клинические проявления, дополнительные методы обследования.

- •18. Цикличность течения крупозной пневмонии, патофизиологические и клинические стадии заболевания.

- •19. Патоморфология и симптоматология начальной стадии крупозной пневмонии.

- •20. Патоморфология и симптоматология стадии разгара крупозной пневмонии.

- •21. Патоморфология и симптоматология стадии разрешения крупозной пневмонии.

- •22. Синдром очагового уплотнения легочной ткани: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •23. Синдром полости в легком: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •24. Обтурационный и компрессионный ателектазы: причины, патогенез симптомов, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •25. Эмфизема легких: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •26. Гидроторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •27. Пневмоторакс: причины, симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •28. Приступ бронхиальной астмы: причины, симптоматология, оценка тяжести.

- •29. Симптоматология плеврита, причины и патогенез симптомов, отличие шума трения плевры от крепитации.

- •30. Экссудативный плеврит: причины, патогенез, характеристика экссудата, отличие его от транссудата. Симптоматология, дополнительные методы диагностики.

- •Отличия экссудата от транссудата

- •31. Плевральная пункция: показания, набор инструментария, техника выполнения. Отличие экссудата от транссудата.

- •32. Спирометрия: принцип метода, обструктивные и рестриктивные изменения, бронхолитическая и провокационные пробы: показания, диагностическое значение.

- •33. Дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования больных с бронхиальной астмой. Характеристика мокроты при бронхиальной астме.

- •34. Дыхательная недостаточность. Патогенетические механизмы, методы диагностики. Оценка газового состава крови.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы

- •35. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями системы кровообращения.

- •36. Тоны сердца: механизм образования I и II тонов, их характеристика в норме, места выслушивания. Причины усиления и ослабления тонов.

- •37. Трехчленные ритмы сердца (ритм галопа, ритм «перепела»). Механизм образования. Диагностическое значение.

- •38. Данные осмотра и пальпации области сердца и прилежащих областей в норме и патологии. Верхушечный толчок в норме и патологии. Сердечный толчок.

- •39. Перкуссия сердца. Проекция отделов сердца и крупных сосудов на переднюю грудную стенку. Границы относительной и абсолютной тупости сердца в норме и патологии.

- •Интерпретация некоторых данных перкуссии сердца

- •40. Конфигурация сердца (сердечно-сосудистого контура). Характеристика, причины образования патологических конфигураций. Топография органов грудной клетки и проекция их на переднюю грудную стенку.

- •41. Механизм образования шумов сердца. Классификация. Особенности аускультации.

- •42. Систолические шумы сердца: причины, характеристика шума в зависимости от места возникновения.

- •43. Диастолические шумы сердца: причины, характеристика шума в зависимости от места образования.

- •44. Функциональные шумы сердца: причины, характеристика, классификация, отличие от органических шумов сердца.

- •45. Кардиалгия и стенокардия: причины, патогенез, особенности детализации при сборе анамнеза.

- •46. Свойства артериального пульса в норме и патологии.

- •47. Артериальное давление: основные факторы регуляции в норме и патологии. Методика измерения ад. Тонометрические фазы по Короткову.

- •48. Стенокардия: определение, причины, характеристика болевого синдрома. Дополнительные методы исследования. Функциональные классы стенокардии напряжения.

- •49. Инфаркт миокарда: определение, патогенез, клинические проявления.

- •50. Болевой синдром при окс. Дифференциальная диагностика со стабильными формами ибс. Неотложная помощь.

- •51. Клинические варианты болевого синдрома при окс.

- •52. Резобрционно-некротический синдром. Клиническая, лабораторно-инструментальные характеристики.

- •53. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда.

- •57. Острая правожелудочковая недостаточность: причины, нарушение гемодинамики, симптоматология.

- •58. Синдром легочной артериальной гипертензии: Причины, патогенез дисфункции правых отделов сердца.

- •59. Хроническая левожелудочковая сердечная недостаточность: причины, нарушение гемодинамики при диастолической и систолической дисфункции. Симптоматология застоя крови в малом круге кровообращения.

- •61. Экстрасистолия: причины, патогенез, разновидности, клиническая диагностика, критерии на экг.

- •62. Пароксизмальные тахикардии (желудочковые и наджелудочковые): причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии экг.

- •63. Фибрилляция и трепетание предсердий: причины, патогенез, клиническая диагностика, критерии на экг.

- •64. Синдром митральной регургитации (недостаточность митрального клапана): причины, функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •65. Синдром митральной обструкции (митральный стеноз): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •66. Синдром аортальной обструкции (аортальный стеноз): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •67. Синдром аортальной регургитации (недостаточность аортального клапана): причины; функциональная и структурная перестройки системы кровообращения; симптоматология, патогенез симптомов.

- •68. Синдром артериальной гипертензии: клиническая симптоматика, методология обследования больного.

- •1) Поражение сердечно-сосудистой системы

- •2) Поражение цнс

- •3) Поражение мочевыделительной системы

- •69. Артериальная гипертензия: стратификация факторов риска, её значение.

- •70. Симптоматические почечные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •1. Почечные аг.

- •71. Симптоматические эндокринные артериальные гипертензии: причины, патогенез гипертензии, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •72. Эхокардиография: принцип метода, диагностические возможности, показания к исследованию. Структурно-функциональные критерии нормы ЭхоКг.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки

- •73. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •74. Общий осмотр больных с заболеваниями желудка. Осмотр и поверхностная пальпация живота.

- •75. Характеристика болей при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите.

- •76. Синдром желудочной диспепсии. Причины, патогенез симптомов.

- •77. Симптоматология желудочного и кишечного кровотечения.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний тонкого и толстого кишечника

- •78. Жалобы и их патогенез у больных с заболеваниями тонкого и толстого кишечника.

- •79. Общий осмотр больных с заболеваниями тонкого и толстого кишечника.

- •80. Синдром кишечной диспепсии. Патогенез и симптоматика тонко- и толстокишечной диареи.

- •3. Расстройства дефекации

- •81. Синдромы гнилостной и бродильной диспепсии. Этиологические факторы и патогенез симптомов.

- •82. Синдром мальдигестии: этиология, симптомы, патогенез, методы диагностики.

- •83. Синдром мальабсорбции: этиология, симптомы, патогенез, методы диагностики.

- •84. Запор. Причины, патогенез симптомов. Понятие о динамической и механической (обтурационной) непроходимости. Методы диагностики.

- •85. Методика глубокой скользящей методической пальпации живота по Образцову и Стражеско.

- •86. Копрологическое исследование: методология, показания, клиническое значение.

- •87. Эндоскопическая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта: методы, их клиническое значение, показания, противопоказания.

- •88. Синдром раздражённого кишечника. Причины, патогенез симптомов.

- •89. Симптоматология асцита. Методика и техника лапароцентеза, показания, осложнения.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы

- •90. Жалобы и анамнез больных с заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

- •91. Пальпация живота, симптомы, выявляемые при заболевании желчевыводящих путей.

- •92. Пальпация живота, зоны и болевые точки, выявляемые при заболевании поджелудочной железы.

- •93. Печеночная колика: причины, симптоматология. Дополнительные методы исследования.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний печени

- •94. Жалобы больных с заболеванием печени, их патогенез.

- •95. Осмотр больных с заболеваниями печени, значимость перкуссии и пальпации печени.

- •96. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •97. Печеночная (паренхиматозная) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •98. Подпеченочная (механическая) желтуха: причины, патогенез нарушения обмена билирубина, клиническая симптоматология, лабораторная и инструментальная диагностика.

- •99. Синдром портальной гипертензии. Причины, патогенез симптомов.

- •100. Симптоматология асцита. Методика и техника парацентеза, показания, осложнения.

- •101. Синдром холемии. Причины, патогенез симптомов.

- •102. Синдром холестаза. Причины, патогенез симптомов.

- •103. Синдром печёночной недостаточности. Причины, патогенез симптомов.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний мочевыделительной системы

- •104. Жалобы больных с заболеваниями системы мочеотделения.

- •105. Осмотр больных с заболеваниями мочевыделительного тракта, значимость перкуторного и пальпаторного методов обследования.

- •106. Проба по Зимницкому. Диагностическое значение.

- •107. Проба Реберга в норме и при хронической почечной недостаточности.

- •108. Общий анализ мочи в норме.

- •109. Синдром нарушения мочеиспускания: полиурия, олигурия, анурия, поллакиурия, ишурия. Патогенез и диагностическое значение симптомов.

- •110. Гематурия, лейкоцитурия: патогенез, диагностическое значение.

- •111. Протеинурия, цилиндрурия, глюкозурия: патогенез, диагностическое значение.

- •112. Острый гломерулонефрит. Отечный, гипертензионный и мочевой синдромы. Патогенез синдромов.

- •113. Изменения анализа мочи при нефритах.

- •114. Нефротический синдром: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика.

- •115. Остронефритический синдром: симптомы, причины, патогенез, прогностическое значение, тактика обследования больного.

- •116. Почечная колика: причины, симптомы, их патогенез. Дополнительные методы диагностики.

- •117. Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, симптомы. Мочевой синдром.

- •118. Синдром острой почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клиническая и лабораторная диагностика.

- •119. Синдром хронической почечной недостаточности: определение, патогенез, причины, клинические проявления.

- •120. Хроническая болезнь почек: причины, патогенетические механизмы и варианты течения болезни. План обследования больного.

- •121. Лабораторная диагностика хронической почечной недостаточности.

- •122. Классификация хбп по скф и уровню альбуминурии.

- •123. Синдром хпн, клиническая и лабораторная диагностика, стадии.

- •124. Лабораторная диагностика нефротического синдрома.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний эндокринной системы

- •125. Тиреотоксикоз: причины, симптоматология, патогенез симптомов, дополнительные методы диагностики.

- •126. Симптоматология гипергликемии при сахарном диабете.

- •127. Метаболический синдром: понятие, симптомы.

- •128. Лабораторная диагностика сахарного диабета, методы оценки компенсации углеводного обмена.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний системы крови

- •129. Жалобы, анамнез и общий осмотр больных с заболеваниями системы крови.

- •130. Лейкоцитарная формула в норме и при воспалении.

- •131. Общеанемический синдром: классификация по степени тяжести, цветовому показателю. Клинические проявления синдрома.

- •132. Сидеропенический синдром: клиническая характеристика, общий анализ крови.

- •134. Геморрагический синдром. Причины, патогенез симптомов.

- •Обследование пациентов и семиотика заболеваний суставов

- •135. Жалобы больных с заболеванием суставов, анамнез заболевания, жизни. Осмотр и пальпация суставов.

- •136. Воспалительный суставной синдром (на примере ревматоидного артрита): особенности болевого синдрома, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

- •137. Дегенеративно-дистрофический суставной синдром: особенности болевого синдрома, дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

16. Бронхитический синдром, симптомы острого и хронического бронхита: причины, патогенез. Клинические симптомы и их патогенез.

Ответ.

Механизм: развитие кашлевого рефлекса в результате раздражения нервных окончаний вследствие воспаления стенки бронхов и избыточного образования бронхиального секрета (вследствие увеличения количества бокаловидных клеток).

ОСТРЫЙ БРОНХИТ (bronchitis acuta) служит в большинстве случаев проявлением острых респираторных заболеваний (ОРЗ), как правило, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Этиология и патогенез. В роли предрасполагающих факторов могут выступать различные физические воздействия (переохлаждение, вдыхание пыли), химические агенты (пары кислот и щелочей), курение, злоупотребление алкоголем, заболевания сердца, сопровождающиеся застоем в малом круге кровообращения, а также наличие очагов хронической инфекции в носоглотке, миндалинах, полости рта. У лиц с наследственной предрасположенностью важным этиологическим фактором могут быть различные аллергены (например, пыльца растений).

Непосредственными возбудителями, вызывающими возникновение острого бронхита, чаще всего оказываются вирусы (респираторно-синцитиальные, риновирусы, аденовирусы) или бактерии (пневмококки, палочки Пфейффера и др.).

При этом воспалительный процесс начинается, как правило, с поражения носоглотки, распространяясь далее на слизистую оболочку гортани, трахеи и бронхов. В ряде случаев отмечается «содружественное» действие различных возбудителей. Так, вирус, первоначально внедряясь в эпителиальные клетки, вызывает их гибель, после чего на этом фоне (обычно на 2—3-й день с момента начала заболевания) присоединяется бактериальная инфекция.

Патологоанатомическая картина. Структурные изменения бронхов при остром бронхите включают в себя отек и гиперемию слизистой оболочки бронхов, инфильтрацию подслизистой основы нейтрофилами и лимфоцитами (при бактериальном бронхите), дегенерацию и слущивание цилиндрического эпителия, увеличение числа бокаловидных клеток. При благоприятном течении острого бронхита через 3-4 нед происходит полное восстановление исходной структуры слизистой оболочки.

Классификация. В зависимости от этиологического фактора принято различать острые бронхиты инфекционного (бактериальные, вирусные), неинфекционного (за счет действия химических и физических факторов) и смешанного происхождения, а также острые бронхиты неуточненной природы.

По уровню поражения выделяют трахеобронхиты (проксимальные бронхиты), бронхиты с преимущественным поражением средних и мелких бронхов (дистальные бронхиты) и бронхиолиты. В зависимости от характера экссудата острый бронхит может быть катаральным или гнойным.

Клиническая картина

Клинические проявления острого бронхита чаще всего присоединяются к имеющимся симптомам острого респираторного заболевания (субфебрильная или умеренно высокая лихорадка, общее недомогание, насморк и др.) или же возникают одновременно с ними. У больных появляются чувство саднения за грудиной, кашель, обычно сухой или с трудноотделяемой скудной мокротой. Иногда за счет перенапряжения мышц при частых приступах кашля возникают боли в верхней части брюшной стенки и нижних отделах грудной клетки.

Через 2—3 дня кашель становится влажным и более мягким, так как сопровождается выделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты.

При неосложненном течении острого бронхита одышки, как правило, не бывает. Увеличение частоты дыхания наблюдается нередко при поражении мельчайших бронхов и бронхиол (бронхиолите), свидетельствуя о присоединении бронхообструктивного синдрома.

При перкуссии грудной клетки у больных острым бронхитом получаемый звук чаще всего остается ясным легочным.

При аускулътации выявляют:

жесткое дыхание,

сухие хрипы различной высоты и тембра.

Когда начинает выделяться достаточное количество жидкой мокроты, удается выслушать и небольшое количество влажных незвучных хрипов.

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ (bronchitis chronica) представляет собой хронически протекающее воспалительное заболевание, которое характеризуется диффузным поражением бронхиального дерева с изменением его структуры, гиперсекрецией слизи и нарушением дренажной функции бронхов.

Этиология и патогенез.

Среди основных факторов риска возникновения хронического бронхита ведущее место следует отвести курению.

Неблагоприятную роль играют также производственные вредности, загрязнение атмосферы.

К предрасполагающим факторам хронического бронхита относятся повторно перенесенные острые респираторные заболевания, острые бронхиты и пневмонии, наличие очагов хронической инфекции в носоглотке и затрудненного дыхания через нос (в частности, при искривлении носовой перегородки), наследственная предрасположенность.

Инфекционные агенты (бактерии, вирусы и др.) в развитии хронического бронхита имеют, как правило, вторичное значение и поражают слизистую оболочку бронхов, поврежденную в результате какого-либо воздействия (например, курения), вызывая чаще всего обострение заболевания.

Длительное воздействие различных внешних неблагоприятных факторов приводит со временем к структурным изменениям слизистой оболочки бронхов, увеличению количества бронхиальной слизи и изменению ее реологических свойств, нарушению дренажной функции бронхов, изменениям местного иммунитета.

Патологоанатомическая картина.

При хроническом бронхите развивается гипертрофия бронхиальных желез, в результате чего толщина слизистой оболочки бронхов увеличивается в 1,5-2 раза. Возрастает число бокаловидных и уменьшается количество реснитчатых клеток (их соотношение, обычно составляющее 1:5—10, изменяется до 1:1 —2).

В слизистой оболочке появляются участки плоскоклеточной метаплазии эпителия, а в самой стенке бронхов прогрессируют склеротические изменения, приводящие в конце концов к развитию деформирующего бронхита и бронхоэктазов.

Классификация.

По характеру воспалительного экссудата выделяют катаральный и гнойный хронический бронхит.

В зависимости от наличия изменений функции внешнего дыхания различают обструктивные и необструктивные формы заболевания.

Кроме того, хронический бронхит, как и почти любое хроническое заболевание, может иметь стадию обострения и ремиссии.

Клиническая картина.

Основным симптомом хронического бронхита является кашель.

В начале заболевания он возникает обычно по утрам, после пробуждения, особенно часто при умывании, и сопровождается выделением небольшого количества мокроты. Кашель усиливается в холодное и сырое время года, уменьшается, а иногда и полностью прекращается в сухие и теплые дни.

Общее самочувствие больных при этом обычно страдает мало, кашель для них (особенно для курящих пациентов) становится как бы «привычным», в связи с чем такие больные к врачу часто не обращаются. При прогрессировании заболевания кашель усиливается, становится надсадным, приступообразным, малопродуктивным. Мокрота, слизистая в начале заболевания, постепенно становится слизисто-гнойной и гнойной.

Появляются общее недомогание, легкая утомляемость, потливость по ночам (симптом «мокрой подушки»).

По мере прогрессирования эмфиземы легких присоединяется одышка, вначале при значительной, а затем и при небольшой физической нагрузке.

У больных вазомоторным ринитом и риносинуситом и с аллергией могут возникать приступы экспираторной одышки, соответствующие проявлениям бронхоспастического синдрома и свидетельствующие о развитии обструктивной формы хронического бронхита.

При неосложненном течении хронического бронхита с помощью перкуссии и пальпации обычно не удается выявить каких-либо изменений.

При аускулътации определяют жесткое дыхание, сухие хрипы различного тембра, а при наличии мокроты – незвучные влажные хрипы.

При развитии эмфиземы легких у больных отмечаются бочкообразная грудная клетка и ослабление голосового дрожания.

Перкуторно выявляют коробочный звук, опущение нижних краев легких и уменьшение их подвижности.

Аускультативно определяют ослабленное (как бы «ватное») дыхание.

При хроническом обструктивном бронхите обращает на себя внимание наличие большого количества сухих свистящих хрипов, особенно отчетливо выслушиваемых в фазу выдоха при форсированном дыхании.