- •Общее описание печи 406

- •Часть 1.Производство чугуна и железа

- •Глава 1.Сырые материалы и их подготовка

- •§1. Железные руды

- •§2. Основные месторождения железных руд

- •§3. Марганцевые руды

- •§4. Флюсы и отходы производства

- •§5. Подготовка железных руд к доменной плавке

- •§6. Топливо

- •Глава 2. Конструкция доменной печи

- •§1. Общее описание печи

- •§2. Профиль печи и основные размеры

- •§3. Фундамент, кожух и холодильники

- •§4. Футеровка печи

- •§6. Колошниковое устройство

- •Глава 3. Доменный процесс

- •§1. Загрузка шихты и распределение материалов на колошнике

- •§2. Распределение температур, удаление влаги и разложение карбонатов

- •§3. Процессы восстановления

- •1. Восстановление железа

- •2. Восстановление марганца и выплавка марганцовистых чугунов

- •3. Восстановление кремния и выплавка кремнистых чугунов

- •4. Восстановление фосфора

- •5. Восстановление других элементов

- •§4. Образование чугуна

- •§5. Эбразование шлака и его свойства

- •§6. Поведение серы

- •§ 7. Дутье, процессы в горне и движение газов в печи

- •1. Дутье

- •2. Процессы в горне

- •3. Движение газов в печи и изменение их температуры, состава, количества и давления

- •§8. Интенсификация доменного прцесса

- •1. Нагрев дутья

- •2. Увлажнение дутья

- •3. Повышенное давление газа

- •4. Обогащение дутья кислородом

- •5. Вдувание в горн углеродсодержащих веществ

- •6. Комбинированное дутье

- •§ 9. Продукты доменной плавки

- •§ 10. Управление процессом, контроль, автоматизапще

- •§ 11. Организация ремонтов, задувка и выдувка печи

- •Глава 4. Оборудование и работа обслуживающих доменную печь участков

- •§ 1. Подача шихты в доменную печь

- •§ 2. Воздухонагреватели и нагрев дутья

- •§ 3. Очистка доменного газа

- •§ 4. Выпуск и уборка чугуна

- •§ 5. Выпуск и уборка шлака

- •Глава 5.Показатели работы доменных печей

- •§ 1. Материальный и тепловой балансы плавки

- •§ 2. Расход кокса

- •§ 3. Основные технические показатели

- •§ 1. Актуальность проблемы

- •§ 2. Процессы твердофазного восстановления железа

- •§ 3. Процессы жидкофазного восстановления (пжв)

- •§ 4. Решение проблем охраны природы и охраны труда

- •§ 1. История развития сталеплавильного производства

- •§ 2. Классификация стали

- •§ 3. Основные реакции и процессы сталеплавильного производства

- •1. Термодинамика сталеплавильных процессов

- •2. Кинетика сталеплавильных процессов

- •3. Сталеплавильные шлаки

- •4. Основные реакции сталеплавильных процессов

- •6. Неметаллические включения

- •7. Раскисление и легирование стали

- •§ 4. Шихтовые материалы сталеплавильного производства

- •§ 1. Разновидности конвертерных процессов

- •1. Конвертерные процессы с донным воздушным дутьем

- •2. Кислородно-конвертерные процессы

- •§ 2. Устройство кислородных конвертеров для верхней продувки

- •§ 3. Шихтовые материалы кислородно-конвертерного процесса

- •§ 4. Плавка в кислородном конвертере с верхней продувкой

- •1. Технология плавки

- •2. Режим дутья

- •3. Поведение составляющих чугуна при продувке

- •4. Шлаковый режим

- •5. Раскисление и легирование

- •6. Тепловой режим

- •7. Потери металла при продувке

- •8. Основные технические показатели

- •§ 5. Конвертерные процессы с донной продувкой кислородом

- •§ 6. Конвертерные процессы с комбинированной продувкой

- •6 7. Плавка с увеличенным расходом лома

- •§ 8. Передел высокофосфористых чугунов

- •§ 9. Передел пригодно легированных чугунов

- •§ 10. Экология, очистка конвертерных газов

- •§ 11. Автоматизация и контроль конвертерной плавки

- •6 12. Процессы с аргоно- и парокислородным дутьем

- •§ 13. Производство в конвертерах стали для литья

- •§ 1. Конструкция и работа мартеновской печи

- •1. Назначение и устройство отдельных элементов печи

- •§ 2. Тепловая работа и отопление мартеновских печей

- •6 3. Общая характеристика мартеновского процесса

- •1. Разновидности процесса

- •2. Особенности технологии мартеновской плавки

- •3. Шлакообразование и роль шлака в мартеновском процессе

- •§ 4. Основной мартеновский процесс и его разновидности

- •§ 5. Кислый мартеновский процесс

- •§ 7. Автоматизация работы мартеновской печи

- •§ 8. Тепловой и материальный балансы мартеновской плавки

- •Глава 4.Выплавка стали в электрических печах

- •§ 1. Устройство дуговых электропечей

- •1. Общее описание печи

- •2. Рабочее пространство печи

- •3. Рабочее пространство высокомощных водоохлаждаемых печей

- •4. Механическое оборудование печей

- •5. Электроды и механизмы для их зажима и перемещения

- •6. Электрооборудование дуговой печи

- •§ 2. Электрический режим

- •§ 3. Выплавка стали в основных дуговых электропечах

- •1. Шихтовые материалы электроплавки

- •2. Традиционная технология с восстановительным периодом

- •3. Выплавка стали методом переплава

- •5. Плавка в высокомощных водоохлаждаемых печах

- •6. Плавка с использованием металлизованных окатышей

- •7. Основные технические показатели

- •§ 4. Выплавка стали в кислых дуговых электропечах

- •§5. Электродуговые печи постоянного тока

- •§6. Работа электродуговых печвй и экология

- •§7. Выплавка стали в индукционных печах

- •1. Устройство индукционной печи повышенной частоты

- •2. Технология плавки

- •3. Плавка в вакуумных индукционных печах

- •Глава 5. Слитки и разливка стали

- •§1. Способы разливки стали. Разливка сифоном и сверху

- •§2. Кристаллизация и строение стальных слитков 1. Кристаллизация стали

- •2. Слиток спокойной стали

- •3. Слиток кипящей стали

- •4. Слиток полуспокойной стали

- •§ 3. Химическая неоднородность слитков

- •§ 6. Особенности разливки спокойной стали

- •1. Технология разливки

- •2. Защита металла в изложнице от окисления

- •3. Специальные методы теплоизоляции и обогрева верха слитка

- •17. Особенности разливки кипящей стали

- •§8. Дефекты стальных слитков

- •§1. Общая характеристика непрерывной разливки

- •1. Разновидности и преимущества способа

- •2. Основные типы унрс

- •3. Затвердевание непрерывно вытягиваемого слитка

- •§ 2. Устройство установок непрерывной разливки 1. Унрс с вытягиванием и скольжением слитка

- •2. Унрс без скольжения слитка в кристаллизаторе

- •3. Литейно-прокатные агрегаты

- •§ 4. Производительность унрс

- •§1. Общие условия

- •§ 2. Технологические основы внепечного рафинирования

- •§ 3. Современные способы вакуумирования

- •§4. Обработка металла вакуумом и кислородом

- •§5. Метод продувки инертными газами

- •§ 6. Аргонокислородная продувка

- •§7. Внепечная обработка и производство высокохромистых сталей и сплавов

- •§8. Обработка стали шлаками

- •§9. Введение реагентов в глубь металла

- •§ 10. Предотвращение вторичного окисления

- •§11. Методы отделения шлака от металла ("отсечки" шлака)

- •§ 12. Комбинированные (комплексные) методы внепечной обработки

- •§ 13. Внепбчная обработка стали

- •§ 14. Обработка стали в процессе кристаллизации

- •§ 15. Внепечная обработка стали и проблемы экологии

- •Глава 8. Комплексные технологии внепечной обработки чугуна и стали

- •§ 1. Внбдомбнная дбсульфурация чугуна

- •§ 2. Внедоменная дефосфорация чугуна

- •§ 3. Проведение обескремнивания и дефосфорации чугуна

- •§ 4. Совместное проведение операций десульфурации и дефосфорации

- •§ 5. Комплексные технологии внепечной обработки чугуна и стали

- •§ 1. Конструкции сталеплавильных агрегатов непрерывного действия (санд)

- •§ 2. Переплав металлолома

- •§ 3. Перспективы развития непрерывных процессов

- •§1. Вакуумный индукционный переплав

- •§2. Вакуумный дуговой переплав

- •§ 3. Элбктрошлаковый переплав

- •§ 4. Электронно-лучевой и плазменно-дуговой переплавы

- •§ 5. Перспективы развития переплавных процессов

- •Глава 2. Ферросплавная печь

- •§ 1. Восстановительные ферросплавные печи

- •§ 2. Рафинировочные ферросплавные печи

- •§3. Загрузка шихты в ферросплавные печи

- •Глава 5. Производство силикомарганца

- •Глава 6. Производство углеродистого феррохрома

- •Глава 7. Основы технологии производства

- •Глава 2. Металлургия меди

- •§ 1. Свойства меди и еб применение

- •§2. Сырье для получения меди

- •§ 3. Пирометаллургический способ производства меди

- •1. Подготовка медных руд к плавке

- •2. Плавка на штейн

- •3. Конвертирование медного штейна

- •4. Рафинирование меди

- •§ 1. Свойства никеля и его применение

- •§2. Сырье для получения никеля

- •§3. Получение никеля из окисленных руд

- •§4. Получение никеля

- •§1. Свойства алюминия и его применение

- •§2. Сырые материалы

- •§ 3. Производство глинозема

- •1. Способ Байера

- •2. Способ спекания

- •§ 4. Электролитическое получение алюминия

- •§ 5. Рафинирование алюминия

- •§1. Основы хлоридных методов производства металлов

- •§ 2. Производство магния

- •§ 3. Производство титана

- •§ 1. Правовые аспекты проблем охраны природы

- •Раздел X включает перечень задач, стоящих перед экологическим контролем.

- •§ 2. Основные направления охраны окружающей среды и рационального природопользования

- •§ 3. Охрана природы и металлургия.

- •§ 4. Защита воздушного бассейна

- •§ 5. Охрана водного бассейна

- •§ 6. Утилизация шлаков

- •§ 7. Использование шламов и выбросов

- •§ 8. Использование отходов смежных производств

- •§ 9. Использование вторичных энергоресурсов

- •§ 10. Использование металлургических агрегатов для переработки бытовых отходов

- •153008, Г. Иваново, ул. Типографская, 6.

§ 2. Воздухонагреватели и нагрев дутья

Дутье, подаваемое в доменную печь, нагревают до 1050– 1300 °С в воздухонагревателях, называемых иногда кауперами в честь Каупера, который в 1857 г. получил патент на регенеративный воздухонагреватель с кирпичной насадкой. Доменный воздухонагреватель – это нагреватель регенеративного типа, т.е. работающий с чередованием циклов нагрева насадки воздухонагревателя и последующего нагрева дутья путем его пропускания через горячую насадку.

151

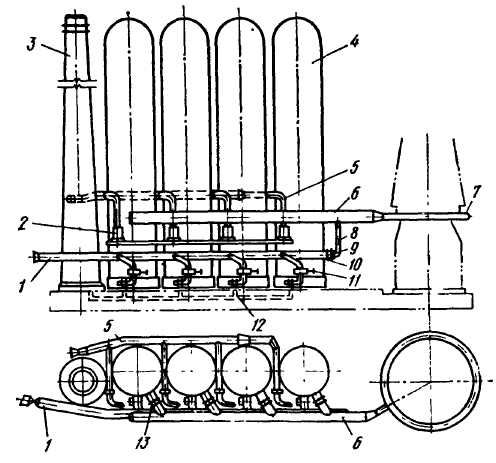

Каждая доменная печь имеет три или четыре воздухонагревателя, которые располагают в линию на одном фундаменте рядом с печью (рис. 53). Дутье от воздуходувной машины поступает к воздухонагревателям 4 по воздухопроводу 1; нагретое дутье по футерованному газопроводу 6 подается в опоясывающий доменную печь кольцевой воздухопровод 7 и из него к фурмам. Труба 3 служит для выброса в атмосферу продуктов сгорания топлива, образующихся во время нагрева насадки; труба соединена с воздухонагревателями подземным боровом (газоходом) 12.

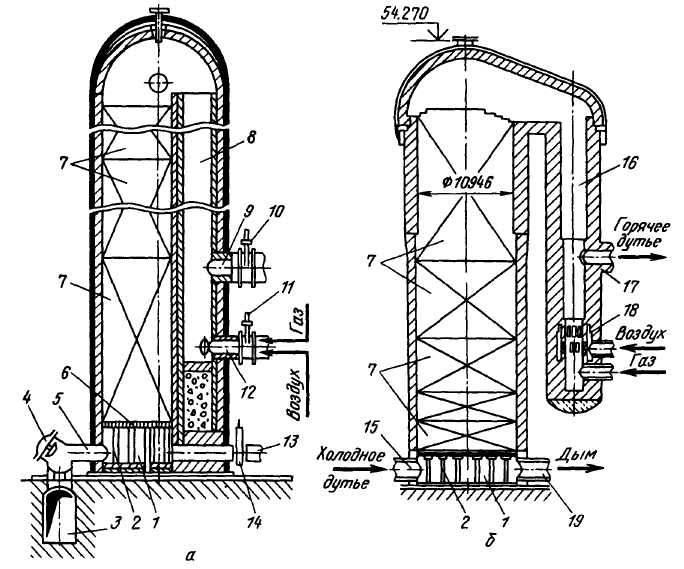

Большая часть доменных печей имеет воздухонагреватели со встроенной камерой горения, а строящиеся в последние годы печи чаще оборудуют воздухонагревателями с выносной камерой горения, которые позволяют нагревать дутье до более высоких температур. Воздухонагреватель со встроенной камерой горения (рис. 54, а) имеет форму цилиндра с куполообразным верхом, высота воздухонагревателей дости-

Рис. 53. Схема расположения воздухонагревателей:

1 – воздухопровод холодного дутья; 2 – газовая горелка; 3 – дымовая труба; 4 – воздухонагреватели; 5 – газопровод чистого газа; 6 – воздухопровод горячего дутья; 7 – кольцевой трубопровод; 8 – смесительный трубопровод; 9 – предохранительный клапан; 10 – смесительный клапан; 11 – клапан холодного дутья; 12 – дымовой боров; 13 – клапан горячего дутья

152

гает 50-55 м, наружный диаметр равен 9-13 м. Герметичный кожух выполнен из стального листа толщиной 20-40 мм, футерован изнутри. Футеровку низа стен делают из шамотного кирпича, а верхней части стен и купола из высокоглиноземистого и динасового кирпича; между этой футеровкой и кожухом укладывают слой теплоизоляционных огнеупоров.

Во внутреннем пространстве воздухонагревателя размещена полая камера горения 8 круглого или эллипсовидного сечения, площадь которого составляет 15-20% оЬщей площади внутреннего простанства, остальной внутренний объем заполнен насадкой 7. Насадка выложена из огнеупорного кирпича так, что образуется множество вертикальных кана-

Рис.54. Воздухонагреватели доменной печи со встроенной (а) и с выносной «0 камерами горения: ^ ^ _ ^^ 5 _ ^^ , _ тареЛьЧатые ды-

горения; 9

– горелки; 12

дутья и от-153

лов для прохода по ним газов через всю высоту насадки. Применяют две разновидности кладки насадки. Одна из них – это укладка располагаемых во много рядов по высоте насадки кирпичей толщиной 40 мм так, что они образуют между собой вертикальные каналы квадратного сечения размеров 45x45 или 60x60 мм с толщиной стенки между каналами 40 мм. Другую выполняют из шестигранных блоков с несколькими круглыми сквозными отверстиями диаметром 36–45 мм; при укладке блоков друг на друга образуются вертикальные каналы круглого сечения по всей высоте насадки. Нижнюю часть насадки делают из шамотных огнеупоров, а верхнюю – из высокоглиноземистых (62-72 % А12О3) и иногда из дина-совых огнеупоров.

Насадка поглощает тепло горячих продуктов сгорания в период ее нагрева и передает его воздуху в период нагрева дутья. Поэтому для улучшения теплообмена и нагрева дутья стараются обеспечивать большую поверхность нагрева насадки, т.е. поверхность ее контакта с движущимися по каналам газами. В насадке с прямоугольными каналами размером 45x45 мм поверхность нагрева на 1 м3 составляет 25 м2, а в насадке из шестигранных блоков – 32,7 м2, что обеспечивает повышение температуры нагрева дутья на 50 °С.

Насадка опирается на чугунные решетку 6 и колонны 2, образующие поднасадочное пространство 1, которое соединено с трубопроводом 13 холодного дутья и от которого отходят два-три патрубка 5 для отвода дыма в боров 3. В камере горения имеются горелка 12 и патрубок 9 для отвода горячего дутья.

Работа воздухонагревателя складывается из двух чередующихся периодов – нагрева насадки (газовый период) и нагрева дутья (воздушный период). В течение газового периода в горелку 12 подают топливо (доменный газ или его смесь с коксовым либо природным газом) и воздух от вентилятора; из горелки газовоздушная смесь поступает в камеру горения, где при контакте с горячими стенами воспламеняется и сгорает. Горячие продукты сгорания, двигаясь по камере вверх, изменяют под куполом направление движения, проходят сверху вниз через каналы насадки, нагревают ее и уходят через дымовые патрубки 5 в боров 3 и далее в дымовую трубу (в этот период закрыты клапаны 10 и 14). Максимальная температура газов (1350-1500 °С) наблюдается под

154

куполом, а на выходе из насадки дымовые газы имеют температуру 200-400 °С.

После окончания нагрева насадки воздухонагреватель переводят на нагрев дутья, закрывая тарельчатые дымовые клапаны 4 и клапан 11 горелки. Холодное дутье, через открываемый клапан 14, поступает в поднасадочное пространство и движется вверх по каналам насадки, где нагревается и затем уходит через патрубок 9 и открытый клапан 10 к доменной печи.

По мере охлаждения насадки воздухонагревателя температура горячего воздуха, выходящего из него, падает. Это недопустимо для нормальной работы доменной печи, поэтому воздух нагревают до более высокой температуры, чем это необходимо, и к нему подмешивают, используя автоматическое дозирование, требуемое количество холодного воздуха, чтобы поддерживать температуру дутья постоянной. Это осуществляется при помощи смесительного воздухопровода 8 и автоматического смесительного клапана 10, показанных на рис. 53.

Газовый период длится ~2ч и примерно в два раза продолжительнее воздушного. Следовательно, необходимо не менее трех кауперов – два одновременно нагреваются, а один нагревает воздух. Фактически на печь приходятся четыре каупера, а и некоторых случаях – семь кауперов на две печи.

Воздухонагреватель с выносной камерой, горения (рис. 54, б) имеет камеру насадки (собственно воздухонагреватель) и расположенную за ее пределами отдельную камеру горения 16 цилиндрической формы; они соединены между собой общим куполом. Устройство кожуха, футеровки стен, насадки 7 и поднасадочного пространства существенно не отличаются от устройства этих элементов в воздухонагревателе со встроенной камерой горения.

Нижняя половина стен камеры горения выложена высокоглиноземистым кирпичом, а в донной ее части установлена керамическая горелка 18, обеспечивающая смешивание топлива с подаваемым от вентилятора воздухом (внедрение воздуха в газовый поток из окружающей его кольевой полости горелки), что обеспечивает сгорание газа над горелкой. Такие горелки имеют большую тепловую мощность, чем обычные металлические горелки, применяемые на воздухонагрева-

155

телях со встроенной камерой горения. Для подвода холодного дутья служит патрубок 15, для отвода горячего дутья – патрубок 17, для отвода дыма- 19.

Основные достоинства таких воздухонагревателей по сравнению с воздухонагревателями со встроенной камерой горения: увеличивается полезный объем (поверхность нагрева) насадки; облегчаются условия службы и повышается стойкость насадки в связи с выносом высокотемпературной камеры горения за пределы кожуха воздухонагревателя; более мощные керамические горелки наряду с увеличенной поверхностью нагрева насадки позволяют повысить температуру нагрева дутья.

При проектировании ранее строившихся отечественных доменных печей предусматривали воздухонагреватели со встроенной камерой горения с суммарной поверхностью нагрева всех воздухонагревателей 60–69 м2 на 1 м3 полезного объема печи. Для новых печей объемом 5000–5500 м3 предусматривают воздухонагреватели с выносной камерой горения и удельной поверхностью нагрева 100 м2 на 1 м3 полезного объема печи.