- •Глава 1. Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия)

- •Глава 2. Стенокардия......................................................................................................................48

- •2.4.1.3. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента...............................................................71

- •Глава 3 Инфаркт миокарда ........................................................................................................88

- •Глава 4. Осложнения инфаркта миокарда ........................................................................136

- •Глава 5. Нрс ……………………………………………………………...............................157

- •Глава 6. Недостаточность кровообращения ......................................................................230

- •7.4. Аортальная недостаточность...........................................................................................................267

- •Глава 1 Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия) и симптоматические гипертензии

- •1.1. Классификация гипертонической болезни

- •I стадия II стадия III стадия

- •1.2. Патогенез гипертонической болезни

- •2. Факторы, связанные с образом жизни:

- •1.3. Клиническая картина и особенность течения гипертонической болезни

- •1.4.1. Электрокардиографические признаки гипертрофи левого желудочка

- •1.4.2. Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки

- •1.4.3. Эхокардиографические критерии гипертрофии левого желудочка

- •1.4.4. Оценка состояния глазного дна

- •1.4.5. Изменение почек при гипертонической болезни

- •1.5. Симптоматические артериальные гипертензии

- •1.5.1. Почечные артериальные гипертензии

- •1.5.2. Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1.5.2.1. Атеросклероз почечных артерий

- •1.5.2.2. Фибромускулярная дисплазия почечный артерий

- •1.5.3. Болезнь Такаясу

- •1.5.4. Эндокринные артериальные гипертензии

- •1.5.4.1. Акромегалия

- •1.5.4.2. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга

- •1.5.4.3. Феохромоцитома

- •1.5.4.4. Синдром Конна

- •1.5.4.5. Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб

- •1.5.4.6. Гиперпаратиреоз

- •1.5.4.7. Климактерическая артериальная гипертензия

- •1.5.4.8. Артериальная гипертензия при использовании гормональных контрацептивов

- •1.5.5. Церебральные артериальные гипертензии

- •1.5.6.. Гемодинамические артериальные гипертензии

- •1.5.6.1. Склеротическая систолическая артериальная гипертензия

- •1.5.6.2. Коарктация аорты

- •1.5.6.3. Аортиты

- •1.5.6.4. Аортальная недостаточность

- •1.5.6.5. Атриовентрикулярная блокада III степени

- •1.5.6.7. Застойная артериальная гипертензия при сердечной недостаточности

- •1.5.7. Артериальная гипертензия лекарственного генеза

- •1.6. Принципы дифференциальной диагностики симптоматических гипертензий

- •Лечение гипертонической болезни

- •1 Изменение образа жизни в лечении гипертонической болезни:

- •1.7.1. Характеристика гипотензивных средств

- •1.7.1.1. Бета-адреноблокаторы

- •1.7.2. Альфа-1-адреноблокаторы

- •1.7.3. Антагонисты кальция

- •1.7.4. Диуретики

- •1.7.5. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

- •1.7.6. Монотерапия гипертонической болезни

- •1.7.7. Комбинированное использование антигипертензивных препаратов

- •1.7.8. Лечение изолированной систолической артериальной гипертензии у пожилых больных

- •1.7.9. Гипертензивные (гипертонические) кризы и их лечение

- •Глава 2 Стенокардия

- •2.1. Классификация и клинические формы стенокардии

- •2.1.1. Стабильная стенокардия

- •2.1.2. Нестабильная стенокардия

- •2.1.3. Острая коронарная недостаточность

- •2.2. Диагностика стенокардии

- •2.2.1. Диагностика стенокардии с помощью нагрузочных проб

- •2.2.1.1. Пробы, проводимые при отсутствии изменений конечной части желудочкового комплекса – зубца т и сегмента s-t

- •2.2.1.2. Функциональные нагрузочные пробы при наличии изменения конечного комплекса qrs-t (подъем или депрессия сегмента s-t или инверсия зубца т)

- •2.3. Дифференция диагностика стенокардии (кардиалгий)

- •II группа. Основной клинический синдром – постоянные боли в области грудной клетки, длительностью от нескольких суток до нескольких недель или месяцев, не купирующиеся приемом нитроглицерина.

- •III группа. Основной клинический синдром – боли в грудной клетке, появляющиеся при физической нагрузке, стрессе, в покое длительностью от нескольких минут до 1 ч, уменьшающиеся в покое.

- •IVб подгруппа. Основной клинический синдром – развитие болей в грудной клетке при приеме пищи, уменьшающихся в покое, не купирующихся приемом нитроглицерина.

- •2.4. Лечение больных стенокардией

- •2.4.1 Антиангинальные препараты

- •2.4.1.1. Нитросоединения (нитраты)

- •2.4.1.2. Бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция

- •2.4.1.3. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

- •2.4.1.4. Антиагреганты

- •2.4.2. Выбор препаратов при лечении стенокардии

- •2.4.3. Оперативное лечение больных стенокардией

- •2.4.4. Использование низкоинтенсивного лазерного излучения в терапии стенокардии

- •Глава 3 Инфаркт миокарда

- •3.1. Этиология инфаркта миокарда

- •3.2. Диагностика инфаркта миокарда

- •3.2.1. Электрокардиографическая диагностика инфаркта миокарда

- •3.2.1.1. Крупноочаговый инфаркт миокарда

- •3.2.1.2. Мелкоочаговый инфаркт миокарда

- •3.2.1.3. Атипичные формы первого инфаркта миокарда

- •3.2.1.4. Изменения электрокардиограммы при повторных инфарктах миокарда

- •3.2.2. Биохимическая диагностика инфаркта миокарда

- •3.2.3. Сцинтиграфия миокарда

- •3.2.4. Эхокардиографическая диагностика

- •3.3. Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда

- •3.4. Неосложненный инфаркт миокарда

- •3.4.1. Резорбционно-некротический синдром при инфаркте миокарда

- •3.4.2. Лечение неосложненного инфаркта миокарда

- •R Комментарии к лечению больных неосложненным инфарктом миокарда

- •R Наблюдение за больными инфарктом миокарда

- •R Уровень активности больных инфарктом миокарда

- • Анальгезия и использование антидепрессантов при инфаркте миокарда

- •R Магнезия (MgS04 25% раствор)

- •3.5. Инфаркт правого желудочка и его дисфункция

- •3.6. Подготовка к выписке больных инфарктом миокарда из стационара

- •3.7. Вторичная профилактика у больных инфарктом миокарда после выписки из стационара

- •3.8. Длительное ведение больных инфарктом миокарда

- •Глава 4 Осложнения инфаркта миокарда

- •4.1. Осложнения инфаркта миокарда

- •4.1.2. Кардиогенный шок.

- •4.1.3. Сердечная астма и отек легких.

- •4.1.4. Нарушения сердечного ритма и проводимости

- •4.1.4.1. Тахисистолические нарушения сердечного ритма

- •1 Лечение фибрилляции и трепетания предсердий, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии

- •1 Желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков.

- •4.1.4.2. Брадиаритмии и блокады сердца

- •4.1.5. Разрывы миокарда

- •4.1.5.1. Острая митральная регургитация

- •4.1.5.2. Постинфарктный дефект перегородки

- •4.1.5.3. Разрыв свободной стенки левого желудочка

- •4.1.6. Аневризма левого желудочка

- •4.1.7. Тромбоэмболия легочной артерии

- •4.1.8. Перикардит

- •2 Лечение перикардита при инфаркте миокарда.

- •4.1.9. Острая язва желудка

- •4.1.10. Атония мочевого пузыря

- •4.1.11. Парез желудочно-кишечного тракта

- •4.1.12. Синдром Дресслера (постинфарктный синдром)

- •4.1.13. Хроническая недостаточность кровообращения

- •4.1.14. Показания для экстренного проведения аортокоронарного шунтирования при инфаркте миокарда

- •4.1.15. Рецидивирующий инфаркт миокарда

- •Глава 5 Нарушения сердечного ритма и проводимости: диагностика и лечение

- •5.1. Классификация антиаритмических средств и характеристика основных противоаритмических препаратов

- •5.2. Экстрасистолия

- •5.2.1. Электрокардиографическая диагностика желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии

- •5.2.2. Лечение и профилактика наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии в зависимости от механизмов их развития

- •5.2.2.1. Оценка механизмов развития экстрасистолии

- •5.3. Диагностика и лечение пароксизмальных тахикардий

- •5.3.1. Диагностика наджелудочковых тахикардий

- •5.3.1.1. Электрокардиографические критерии однофокусных предсердных тахикардий

- •5.3.1.2. Электрокардиографические критерии постоянно-возвратной или экстрасистолической формы предсердной тахикардии (форма Gallaverdin)

- •5.3.1.3. Электрокардиографические критерии многофокусной (политопной) или хаотической предсердной тахикардии

- •5.3.1.4. Электрокардиографические критерии реципрокных атриовентрикулярных тахикардий

- •5.3.2. Электрокардиографические признаки желудочковой тахикардии

- •5.3.3.1. Лечение атриовентрикулярных, очаговых (реципрокных) предсердных тахикардий

- •5.3.3.3. Лечение многофокусной, политопной или хаотической пароксизмальной предсердной тахикардии

- •5.3.4. Лечение желудочковых тахикардий

- •5.3.4.1. Лечение экстрасистолической или возвратной формы пароксизмальной желудочковой тахикардии

- •5.4. Фибрилляция (мерцание) и трепетание предсердий

- •5.4.1. Электрокардиографическая диагностика фибрилляции и трепетания предсердий

- •5.4.1.1. Электрокардиографическая диагностика трепетания предсердий

- •5.4.1.2. Электрокардиографические диагностические критерии фибрилляции (мерцания) предсердий

- •5.4.2. Классификация мерцания и трепетания предсердий

- •5.4.3. Лечение и профилактика пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий

- •5.4.3.1. Лечение и профилактика пароксизмов трепетания предсердий

- •I тип II тип эит (кардиоверсия) 150-400 j

- •5.4.3.2. Лечение и профилактика мерцания (фибрилляции) предсердий

- •2. Особенность течения пароксизмов мерцания предсердий:

- •5.5. Использование лазеротерапии для лечения нарушений сердечного ритма

- •5.6. Аритмии, обусловленные нарушением функции проводимости

- •. Алгоритм диагностики брадисистолических форм нарушений сердечного ритма, в том числе характерных для синдрома слабости синуовго узла, представлен на рис. 5.28.

- •5.6.2. Атриовентрикулярная блокада

- •5.6.3. Лечение синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярных блокад

- •5.6.3.1. Электрокардиостимуляция

- •Глава 6

- •6.1. Причины сердечной недостаточности

- •2. Некардиальные:

- •6.2. Патогенез недостаточности кровообращения

- •Митральная регургитация

- •1 Классификация недостаточности кровообращения.

- •Классификация недостаточности кровообращения в.Х. Василенко, н.Д. Стражеско при участии г.Ф. Ланга (1935) с дабавлениями н.М. Мухарлямова (1978).

- •I стадия. Подразделяется на период а и б.

- •6.4. Лечение хронической сердечной недостаточности

- •6.4.1. Фармакотерпия сердечной недостаточности

- •6.4.1.1. Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента для лечения сердечной недостаточности

- •6.4.1.2. Применение диуретиков для лечения сердечной недостаточности

- •1 Тактика назначения диуретиков:

- •1 Причины резистентности к диуретикам:

- •Выбор диуретика в зависимости от стадии (функционального класса) сердечной недостаточности.

- •6.4.1.3. Применение b-адреноблокаторов для лечения сердечной недостаточности

- •1 Противопоказания к использованию b-адреноблокаторов при сердечной недостаточности (помимо общих противопоказаний):

- •6.4.1.4. Применение сердечных гликозидов для лечения сердечной недостаточности

- •1 Взаимодействие сердечных гликозидов с другими препаратами:

- •6.4.1.5. Принципы лечения недостаточности кровообращения в зависимости от стадии заболевания

- •1 Принципы лечения недостаточности кровообращения в зависимости от стадии заболевания (Smith j.W. Et al., 1997).

- •2. Диуретики;

- •3. Диуретики;

- •1 Критерии стабильного клинического состояния при недостаточности кровообращении (Stevenson l.W. Et al., 1998)

- •6.4.2. Хирургическое лечение сердечной недостаточности

- •Глава 7 Приобретенные пороки сердца

- •7.1. Митральный стеноз

- •2 Классификация митрального стеноза по а.Н. Бакулеву и е.А. Дамир (1955).

- •Осложнения митрального стеноза

- •7.2. Митральная недостаточность

- •2 Показание к оперативному лечению:

- •7.3. Аортальный стеноз

- •7.4. Аортальная недостаточность

- •Основные клинические симптомы аортальной недостаточности, выявляемые при объективном обследовании:

- •7.5. Трикуспидальные пороки сердца

- •7.5.1. Трикуспидаольный стеноз.

- •7.5.2. Трикуспидальная недостаточность

- •2Этиология трикуспидальной недостаточности.

- •7.6. Дифференциальная диагностика пороков сердца

Глава 7 Приобретенные пороки сердца

В настоящее время пороки сердца встречаются, по данным разных авторов, у 3% - 6% пациентов среди взрослого населения (Маколкин В.И., 1986).

p Этиология приобретенных пороков сердца. Наиболее частыми причинами развития приобретенных пороков сердца являются:

· ревматическое поражение;

· атеросклероз и кальциноз клапанов;

· инфекционный (бактериальный) эндокардит;

· травматическое поражение створок клапанов;

· сифилис.

В последние годы общепризнанно, что в большинстве случаев формирование пороков сердца наблюдается при предшествующем наличии микроповреждений створок клапанов. Однако в настоящее время нет единой и общепризнанной точки зрения на этиологию первичного повреждения клапанов. В последние годы, согласно мнению большинства авторов, считается, что в основе первичного поражения створок лежит появление на эндокардиальной выстилке клапанов микротрещин вследствие их механического повреждения. Ведущей причиной травматизации клапанов считают изменение градиента давления между предсердиями и желудочками при работе сердца. Например, при физических нагрузках, повышении артериального давления, сосудистого сопротивления, стрессе и других ситуациях увеличивается градиент давления между желудочками и предсердиями: с одной стороны, в систолу, при повышении давления в желудочках, на створки митрального и трикуспидального клапанов оказывается избыточное гемодинамическое воздействие («гемодинамический удар») с последующим возможным их микроповреждением, с другой – увеличение диастолического давления может привести к появлению микротрещин на аортальном и клапанах легочной артерии (Бураковский В.И., Бокерия Л.А., 1989, Кантор Б.Я. и соавт, 1991, Braunwald E., 1988, 1997). Учитывая вышеизложенное, в том числе особенности гемодинамики (давление в аорте и левом желудочке значительно больше, чем в малом кругу кровообращения и правом желудочке), можно объяснить, почему чаще поражаются митральный и аортальный клапаны в сравнении с остальными (трикуспидальным и легочной артерии). Среди других, реже встречаемых причин, выделяют травмы грудной клетки, например, у спортсменов; микроповреждения створок трикуспидального клапана микропузырьками воздуха у наркоманов при внутривенном введении наркотика с небольшим количества воздуха; при инвазивных вмешательствах на сердце (катетеризация сердца) и т.д. В последующем характер повреждения клапанов зависит того, что «осядет» на них: бета-гемолитический стрептокок группы «А» - ревматическая лихорадка (преимущественное поражение митрального и реже аортального клапанов, причем чаще в детском возрасте), золотистый стафилокок или зеленящий стрептокок – инфекционный эндокардит (преимущественное поражение аортального, а у наркоманов – трикуспидального клапанов), холестерин и соли кальция – фиброз и кальциноз клапанов (поражения митрального и аортального клапанов встречаются в равной степени) (Braunwald E., 1988, 1997).

7.1. Митральный стеноз

Митральный стеноз – состояние, при котором наблюдается нарушение тока крови из левого предсердия в левый желудочек, обусловленное сужением левого атриовентрикулярного отверстия.

В настоящее время частота регистрации митрального стеноза наблюдается, по данным разных авторов, в среднем, 500-800 пациентов на 100000 населения. Изолированный митральный стеноз встречается, в среднем, в 50% случаев среди всех митральных пороков сердца. Он может сочетаться с митральной недостаточностью, а также с другими пороками сердца.

2 Этиология митрального стеноза. В подавляющем большинстве случаев митральный стеноз является причиной ревматического поражения сердца, причем, по данным разных авторов, от 30% до 60% случаев наблюдается вследствие латентного течения ревматизма, т.е. клинически значимых ревматических атак (ревматической лихорадки) не наблюдается (Маколкин В.И., 1987). Среди других причин митрального стеноза, в общем, занимающих от 3% до 10%, выделяют наличие внутрилевопредсердных тромбов, затрудняющих ток крови через левое атриовентрикулярной отверстие, миксомы левого предсердия, атеросклеротического поражения кольца и створок митрального клапана, дисплазии клапана или его деформации в виде «парашюта», наблюдаемое чаще у детей, при поражении митрального клапана при системных заболеваниях соединительной ткани (чаще при системной красной волчанке), амилоидозе, карциноидном синдроме. Врожденный митральный стеноз в сочетании с дефектом межпредсердной перегородки (синдром Лютембаше) выносят как отдельную форму заболевания. При этом синдроме отмечается тяжелое течение с выраженными проявлениями сердечной декомпенсации и пациенты без оперативного лечения обычно не доживает до взрослого возраста.

Основные клинические симптомы митрального стеноза, выявляемые при объективном обследовании:

· Расширение границ сердца вверх и вправо;

· Протодиастолический шум на верхушке;

· Акцент II тона на легочной артерии;

· Снижение амплитуды пульсовой волны на левой руке (pulsus different);

· «Хлопающий» I тон на верхушке;

· Пресиситолический шум на верхушке.

r Патофизиология митрального стеноза

2 В норме площадь митрального отверстия составляет 4-6 см2. Нарушения гемодинамики без клинических симптомов, характерных для митрального стеноза (доклиническая стадия), определяющихся в настоящее время преимущественно при эхокардиографическом исследовании, наблюдаются при сужении левого атриовентрикулярного отверстия до 3,0-2,5 см2, в то время как клинические проявления отмечаются при стенозе более 2,5 см2. При уменьшении площади левого атриовентрикулярного отверстия менее 2,0 см2 наблюдается увеличение давления в левом предсердии (в норме оно составляет 5 мм рт. ст.), что приводит к увеличению градиента давления между левым предсердием и желудочком, в результате чего кровоток через суженное митральное отверстие практически не нарушается. Затем удлиняется систола левого предсердия вследствие чего кровь поступает в левый желудочек в течение более длительного времени. На этом этапе наблюдается дилатация левого предсердия и при объективном обследовании отмечается увеличение верхней границы сердца.

2 Повышение давления в левом предсердии ретроградно приводит к увеличению давления в легочной артерии, обусловленному за счет:

· пассивного увеличения давления в легочной артерии в результате градиента давления в левом предсердии;

· повышение тонуса и спазм легочных артериол (рефлекс Китаева).

2 При длительной легочной гипертензии отмечаются органические (склеротические) изменения сосудов с последующей их облитерацией. Они, как правило, необратимы и стойко поддерживают высокий уровень легочной гипертензии даже после устранения стеноза. Повышение давления в легочной артерии приводит к гипертрофии правого желудочка, что затрудняет отток крови из правого предсердия. При объективном обследовании выявляется увеличение границы сердца вправо. Кроме того, при аускультации сердца обычно выслушивается акцент II тона на легочной артерии как проявление легочной гипертензии. При выраженной гипертрофии правого желудочка может быть выявлен «сердечный горб», захватывающий нижнюю область грудины и определяющиеся пальпаторно: ощущаются усиленные толчки правого желудочка о грудину во время его сокращения.

2 При развитии митрального стеноза менее 2,0-2,5 см2 при объективном обследовании наблюдается протодиастолический шум на верхушке, выслушиваемый сразу после II тона или после «щелчка» открытия митрального клапана, обычно появляющийся через 0,06-0,12 сек. после II тона. Этот феномен связан с резким движением створок митрального клапана в начале диастолы (протодиастола), причем, чем короче интервал между II тоном и «щелчком» открытия клапана, тем выраженнее стеноз и выше градиент предсердно-желудочкового давления. Следует отметить, что протодиастолический шум на верхушке обусловлен активным расслаблением левого желудочка, в то время как пресистолический – в результате систолы предсердий (он исчезает при развитии мерцательной аритмии). При выраженном стенозе и повышении давления в a. pulmonalis 2-3 раза от нормы может выслушиваться во втором межреберье слева от грудины шум Грэма-Стила – диастолический шум, обусловленный недостаточностью, клапанов легочной артерии. При присоединении трикуспидальной недостаточности в результате декомпенсации правого желудочка, у мечивидного отростка или с права от него может выслушиваться систолический шум.

Увеличение левого предсердия приводит к сдавлению им левой подключичной артерии (симптом Попова), что проявляется при объективном обследовании как снижение амплитуды пульсовой волны на левой руке или pulsus different, а в редких случаях к дисфагии или осиплости голоса (симптом Ортнера) в результате сдавления предсердием возвратного нерва.

2 При уменьшении поступления крови из левого предсердия в желудочек наблюдаются его «громкие» сокращения, выслушиваемые как “хлопающий” I тон на верхушке (он исчезает при мерцательной аритмии).

r Клиническая симптоматика при митральном стенозе.

Характер клинических симптомов, наблюдающихся при митральном стенозе, обычно прямопропорционален степени сужения левого атриовентрикулярного отверстия и изменениям гемодинамики. В настоящее время митральный стеноз в зависимости от характера гемодинамических нарушений и выраженности сужения левого атриовентрикулярного отверстия подразделяют на три степени тяжести:

I степень – площадь митрального отверстия более 1,5 см2;

II степень – от 1,5 до 1,0 см2;

III степень – менее 1,0 см2.

2 Facies mitrales – синюшно-красный цвет щек развивается при уменьшении сердечного выброса и увеличении общего периферического сопротивления. У пациентов с высокой легочной гипертензией и низким сердечным выбросом отмечается усиление цианоза, а также сероватое окрашивание кожных покровов («пепельный цианоз»). При стенозе левого атриовентрикулярного отверстия более 2,5 см2 кожные покровы не изменены.

2 Одышка инспираторного характера. При физической нагрузке, обычно интенсивной, этот симптом наблюдается, когда площадь митрального стеноза от 2,0 до 2,5 см2, а в покое – при стенозе менее 2,0 см2.

2 Слабость, повышенная утомляемость наблюдается вначале в результате неадекватного минутного объема сердца, а позже – из-за прогрессирующей легочной гипертензии.

r Диагностика митрального стеноза

2 Электрокардиография – признаки «P-mitrale», гипертрофии правого желудочка, а при декомпенсации митрального стеноза – правого предсердия. Алгоритм диагностики гипертрофии предсердий и правого желудочка см. на рис. 7.1., 7.2.

Рис. 7.1. Алгоритм диагностики гипертрофии правого желудочка

RV1 > 7 mm или RV1+ SV5-V6 = 10,5 mm *

Я

RV2 < 2RV1

Я

TV6 > TV2

Я

RaVR > 4 mm

Я

SV1 или SV2 < 2 mm или SV5 > 7 mm

Я

RV5 или RV6 < 5 mm

Я

Гипертрофия правого желудочка

Примечание: * - если нет этого признака, гипертрофия правого желудочка, как привило, отсутствует; гипертрофия правого желудочка диагностируется при наличии первого признака (RV1 > 7 mm или RV1+ SV5-V6 = 10,5 mm) в сочетании с каким-либо критерием, представленным в алгоритме.

Комментарии к рис.7.1.

r Признаки гипертрофии правого желудочка, представленные в алгоритме его диагностики (рис. 7.1.), распределены сверху вниз по наибольшей частоте их встречаемости, причем, без первых двух критериев гипертрофия правого желудочка, как правило, не встречается. r Следует помнить о трех электрокардиографических вариантах гипертрофии правого желудочка.

· rSR’ тип гипертрофии правого желудочка. Этот вариант характеризуется расщепленным комплексом QRS типа rSR’ в отведении V1 с двуми положительными зубцами r и R, причем, последний из них (R) имеет большую амплитуду. Продолжительность комплекса QRS при этом типе, как правило, в пределах нормы.

· R-тип гипертрофии правого желудочка. Этот вариант характеризуется наличием в отведении V1 комплекса QRS типа Rs или qR. R-тип гипертрофии обычно наблюдается при выраженной гипертрофии правого желудочка, например, при врожденных пороках сердца, митральном стенозе и т.д.

· S-тип гипертрофии правого желудочка. Этот вариант характеризуется наличием во всех отведениях комплекса QRS rS или RS c выраженным зубцом S. Этот тип гипертрофии обычно встречается при хронических заболеваниях легких с развитием легочного сердца II-IV степени тяжести.

r О степени тяжести гипертрофии правого желудочка обычно судят по количеству выявленных признаков, например, если есть два признака – I , три – II степень тяжести гипертрофии и т.д.

Рис. 7.2. Алгоритм диагностики гипертрофии предсердий.

Комментарии к рис. 7.2.

r При анализе зубца «Р» вначале всегда следует оценить его величину (амплитуду и ширину) во II стандартном отведении. Если амплитуда этого зубца не превышает 2,5 мм, а ширина < 0,11 сек, то гипертрофия предсердий, как правило, отсутствует.

r При гипертрофии левого предсердия («Р-mitrale») амплитуда зубца «Р» в I и II стандартных отведениях > 2,5 мм или ширина этого зубца і 0,11 сек, причем, в отведении V1 преобладает отрицательная фаза зубца «Р» глубиной > 2,5 мм и продолжительностью і 0,04 сек.

r При гипертрофии правого предсердия («Р-pulmonale») амплитуда зубца «Р» во II и III стандартных отведениях > 2,5 мм или продолжительность этого зубца і 0,11 сек, причем, в отведении V1 преобладает положительная фаза зубца «Р» > 2,5 мм и продолжительностью і 0,04 сек.

r При гипертрофии обоих предсердий амплитуда зубца «Р» только во II стандартном отведении > 2,5 мм или ширина этого зубца і 0,11 сек, а в остальных стандартных отведениях может быть в пределах нормы. В отведении V1 двухфазный зубец «Р», причем, «абсолютная» сумма положительной и отрицательной фазы (без учета знака «+» и «-») > 2,5 мм.

Рентгенография грудной клетки. На ранних стадиях на рентгенограмме грудной клетки изменения могут отсутствовать. Только при рентгеноконтрастном исследовании с барием выявляется отклонение пищевода по дуге радиусом 4-5 см. на уровне левого предсердия. На поздних стадиях развития митрального стеноза на рентгенограммах обнаруживают увеличение 1 и 2 дуг левого контура сердца (1 дуга – левое предсердие, 2 – легочная артерия) и правого желудочка, а также признаки венозного застоя в легких.

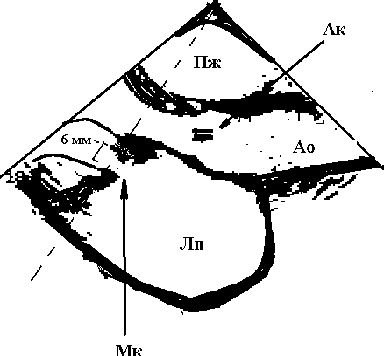

Эхокардиография. В настоящее время эхокардиография является одним из наиболее точных неинвазивных методов диагностики митрального стеноза. При исследовании в “В-режиме” выявляются деформированные и (или) кальцинированные створки митрального клапана, уменьшение их расхождения в диастолу, увеличение левого предсердия и правого желудочка, а при поперечном сканировании левого желудочка на уровне митрального клапана можно измерить площадь митрального отверстия. При регистрации эхокардиограммы в “М-режиме” выявляется однонаправленное движение створок митрального клапана, а в ряде случаев – отсутствие их существенного расхождения, т.е. две створки выглядят, как одна. Для иллюстрации приводим эхокардиограмму больного с митральным стенозом в «В-режиме» (рис. 7.3а.) и «М-режиме» (рис. 7.3б.).

Катетеризация сердца. В последние годы с развитием достаточно информативных неинвазивных методов исследования, катетеризация сердца показана в случае несоответствия клинической картины порока и данных эхокардиографии, а также перед комиссуротомией для исключения ИБС. Следует отметить, что критическое сужение коронарных артерий при проведении коронарграфии выявляется, по данным разных авторов, у 25-30% больных с гемодинамически значимым митральным стенозом.

Рис. 7.3а. Эхокардиограмма больного с митральным стенозом в «В-режиме».

Лп – левое предсердие, Ао – аорта, Лж – левый желудочек, Пж – правый желудочек, Мк – створки митрального клапана, Ак – створки аортального клапана, находящиеся в фазу диастолу (сомкнуты). Расхождение сворок митрального клапана в диастолу составляет 6 мм.

Рис. 7.3б. Эхокардиограмма больного с митральным стенозом в «М-режиме». Вверху «М-режитма» представлена аппликация контуров левого желудочка.

Лп – левое предсердие, Ао – аорта, Лж – левый желудочек, Пж – правый желудочек, Пер. – межжелудочковая перегородка, Мк – створки митрального клапана, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка. Расхождение сворок митрального клапана в диастолу составляет 6 мм.