- •Электронное оглавление

- •ОТ РЕДАКТОРА

- •Aknowledgements

- •I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

- •Библиографический список литературы

- •ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. И.А. Макарова

- •Библиографический список литературы

- •ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ. Л.А. Манерно

- •Рис. 1. Представление роли прагматического коннектора, участвующего в реализации конкретного элемента дискурса

- •Рис. 2. Концептуальное интегрирование ментальных пространств анализируемой фразы

- •Рис. 3. Вводные и классифицирующее ментальные пространства основных лексических единиц текста рекламы

- •Рис. 4. Интегрированное пространство анализируемого отрывка рекламного дискурса

- •Библиографический список литературы

- •AN ANALYSIS OF FORCE DYNAMICS IN DISCOURSE. Mary Elaine Meagher

- •Introduction

- •1. Research protocol

- •1.1. Instrument

- •1.2. Subject

- •1.3. Method

- •1.3.1. Force Dynamics

- •13.2. Mental space construction

- •2. RB Scientist (IF-UNAM)

- •2.1. Corpus

- •2.2 Mental space construction

- •Figure 1. Mental space construction

- •2.3. Force dynamic analysis

- •Figure 2. Force dynamic analysis

- •2.4. Results

- •3. Conclusions

- •References

- •RELEVANCE THEORY IN TEXT AND DISCOURSE. Jutta Muschard

- •1. What is relevance theory?

- •1.1. Contextual effects

- •1.2. Processing effort

- •1.3. Optimal relevance

- •1.4. Concepts and entries

- •2. What's the good of relevance theory?

- •2.1. Translation studies and relevance theory

- •2.1.1. Legal text

- •2.1.2. Literary text

- •2.1.3. Result

- •2.2 Humour theories

- •REFERENCES

- •РЕЛЕВАНТНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. Л.В. Правикова

- •1. Предпосылки теории релевантности

- •2. Концептуальное ядро языка теории релевантности

- •3. Интердисциплинарные связи теории релевантности

- •Библиографический список литературы

- •II . СЕТЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ. ФРЕЙМОВАЯ СЕМАНТИКА

- •ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФРЕЙМОВЫХ СВЯЗЕЙ В НОМИНАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННОМ С АМЕРИКАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ. В. В. Визаулина

- •Рис. Тематические фреймы

- •Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов

- •Библиографический список литературы

- •КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова

- •Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

- •Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

- •Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера

- •Рис. 4. Доменное пространство предлогов

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •Рис. 1. Факторы быстрого распознавания рекламного текста

- •Рис. 2. Фрейм концепта «журнал»

- •Рис. 3. Тематический фрейм анализируемого рекламного сообщения

- •Рис. 4. Лексический фрейм анализируемого сообщения

- •Рис. 5. Фрейм словосочетания toothpaste

- •Рис. 6. Фрейм торговой марки

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Связи между значениями слов в рамках лексико-семантического поля

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •III . КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. МЕДИАЛИНГВИСТИКА

- •КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКУРСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О. В. Александрова

- •Библиографический список литературы

- •REFERENCES

- •ВВЕДЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫЕ ГРАММАТИКИ. B.A. Гуреев

- •Библиографический список литературы

- •ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ С РЕДУКЦИЕЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫХ АКТАНТОВ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ. Н.С. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •ЖАНРОВО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РУБРИКИ «ОПРОС МНЕНИЙ»). О.В. Крылова

- •Условные обозначения

- •Библиографический список литературы

- •ТРАНСФОРМАЦИИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУППЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРЕССЫ). Н.В. Рябченко

- •Рис. Существительные смешанного склонения

- •Библиографический список литературы

- •КОНЦЕПТЫ И ИХ СВЯЗИ В ТЕКСТЕ . H.A. Сёмнина

- •Таблица 1. Концепты, раскрывающие признаки деятеля и их выражение в тексте

- •Таблица 2. Концепты, раскрывающие пространственно-временные характеристики деятельности и их выражение в тексте

- •Таблица 3. Концепты, обозначающие компоненты деятельности и их выражение в тексте

- •Рис. 1. Концептуальная система гипертекста о компании AMD

- •Рис. 2. Иерархическая организация концептов, представляющих продукт деятельности

- •Библиографический список литературы

- •ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов

- •Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря

- •Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

- •Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

- •Рис. 4. Страница словообразовательных элементов

- •Рис. 5. Основная схема линков словаря

- •Библиографический список литературы

- •IV. НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. ТЕРМИН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ТЕКСТЕ. A.A. Абдулфанова

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ ТЕРМИНА В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ. П.Ф. Ельцова

- •Библиографический список литературы

- •ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МОДУСА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ. И.Ю. Кремер

- •Библиографический список литературы

- •Принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПОВ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). И.Н. Рогожникова

- •Библиографический список литературы

- •V. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И ЕЁ ОТРАЖЁННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СЛОВАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ.

- •КОМПЛИМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА (на материале американского варианта английского языка). A.B. Бобенко

- •Библиографический список литературы

- •Таблица. Представленность структурных типов слов в текстовых источниках

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА. И.С. Гаврилина

- •Библиографический список литературы

- •Цитируемая литература

- •ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН В ЭПИСТОЛЯРНОМ КОНТЕКСТЕ. С.И. Гарагуля

- •Рис. 1. Система имени Molly Tompkins

- •Рис. 2. Система имени актрисы Patrick Campbell

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ КОНТЕКСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЛАГОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА GLITTER). Е.В. Калинычева

- •Библиографический список литературы

- •РУССКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. T.A. Комова

- •Рис. «Поле» мечты в русском и английском языках

- •Библиографический список литературы

- •ЛИЧНОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ: СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ. С. M. Пан

- •Библиографический список литературы

- •ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова

- •Рис.1. Семантическая структура предлога "at"

- •Рис. 2. Внутрисистемная иерархия единиц семантического варьирования

- •Библиографический список литературы

- •РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО АКТА НЕСОГЛАСИЯ/ ОТКАЗА. И.А. Постоенко

- •Библиографический список литературы

- •Список использованных художественных произведений и принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТЕКСТА ЛИМЕРИКА. Ю. П. Суханова

- •Библиографический список литературы

- •ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова

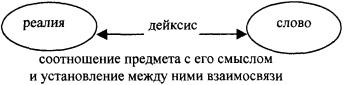

- •Рис. 1. Дейктическая деятельность 187

- •Рис 2. Дейксис в процессе номинации

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Лексико-семантические варианты английского слова "room"

- •Библиографический список литературы

- •НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗЦОВОМ ЧИТАТЕЛЕ. И.А. Щирова

- •Библиографический список литературы

- •VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

- •ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С НЕМЕЦКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ "SEIN + ZU + INFINITIV". Л.А. Алексанова

- •Таблица

- •Библиографический список литературы

- •Список источников примеров и их сокращений

- •АНТОНИМИЧЕСКАЯ КОГЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. H.Б. Боева

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Л.В. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИИ: ИМПЛИЦИТЕН ЛИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСИС? M. M. Коровкин

- •Библиографический список литературы

- •НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. Л.А. Нефёдова

- •Библиографический список литературы

- •СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЖАНРАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (FEATURE) И БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (PROFILE). В.А. Тырыгина

- •Библиографический список литературы

- •ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. O.B. Червакова

- •Библиографический список литературы

- •ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА. B.E. Чернявская

- •Библиографический список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •CONTENTS

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

6.Малые формы фольклора: Сб. памяти Г.Л. Пермякова. М.: Восточная литература, 1989. 248 с.

7.Пропп В.Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1992. 654 с.

8.Сафарова A.C. Структурно-семантическая организация текстов стихотворных произведений разных жанров: Дис. ... д-ра. филол. наук. М., 1981. 34 с.

9.Сурио Э. Две тысячи драматургических ситуаций. М.: Высшая школа, 1950. 650 с.

10.Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Л.: Academia, 1988. 590 с.

11.Longman Dictionary of Contemporary English. Ln.: Longman, 1992. 1229 с

12.Lyre E. Complete Nonsense. Wordsworth Editions Ltd., 1994. 272 с

ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова

(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

As is well known, deixis is all cues in a language that localise a speech event and its participants in space and time. The paper provides a new interpretation of deixis, which is viewed a s a fundamental feature of the process of nomination. To do this, some facts from grammar and onomasiology were integrated. Deixis is also understood as a sum of all kinds of meaning represented in a word by different means, first and foremost, grammatical ones. And in this respect the notion of deictic semantics is introduced.

Влингвистике под дейксисом традиционно понимается "указание как значение и функция языковой единицы" [3. С. 128]. Обладая как лексическими, так и грамматическими средствами выражения, дейксис включает указание на участников речевого акта: лица, предметы, события, процессы и действия (ролевой или персональный дейксис), указание на место (пространственный дейксис) и время высказывания (временной или темпоральный дейксис) [6]. Иногда также выделяют социальный дейксис, под которым понимается система форм вежливости, и дейксис дискурсивный, представляющий собой систему отсылок к определённым фрагментам того же текста [7].

Ванглийском языке к лексическим и лексико-грамматическим средствам выражения дейксиса принято относить местоимения, предлоги, союзы, артикли, а также обстоятельственные наречия. К грамматическим дейктическим категориям причисляют категории лица, рода, числа, времени, таксиса, временной отнесённости и вида. Также можно говорить о дейктическом компоненте категорий, ориентированных на выражение более сложных семантических характеристик: категории инклюзивности, вежливости и логофоричности у местоимений, детерминации, оценочности, числа и собирательности у имени, модальности, наклонения и аспектуальности, включающей такие компоненты, как интерактивность, дуративность/прогрессивность, перфективность/комплетивность и результативность у глагола. Например, / moved here about two weeks ago, где / указывает на говорящего (ролевой дейксис), here - на место рядом с говорящим или то, где он находится в данный момент (пространственный дейксис), about two weeks ago и видо-временная форма глагола moved -на время действия (временной дейксис). Таким образом, /, here, about two weeks ago и moved - дейктические элементы высказывания, сообщающие информацию «кто? что? где? когда?», фиксирующие реальную ситуацию в контексте.

Отражая и устанавливая пространственно-временные отношения в языке, без ориентировки в которых невозможна коммуникация (высказывание) в частности и организация языка в целом, дейксис является неотъемлемым свойством любого естественного и искусственного языка, отражающим в лингвистических структурах его взаимоотношения с контекстом [1. С. 49]. То есть дейксис - это лингвистическая категория, обозначающая те виды значения, которые характеризуются ориентацией в ролевом и пространственновременном аспектах высказывания. В данном понимании он является способом референции, устанавливающим связь между языковым знаком и объектом действительности. Референция при этом не сводится к простому указанию на объект действительности (теория Д. Каплана [9]), а понимается шире в силу более ёмкой трактовки объекта действительности, под которым понимаются не только предметы окружающей действительности, но и отношения, сущест-

185

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

вующие между этими предметами в реальном мире, и внутри которых сами эти предметы функционируют.

Будучи понятием универсальным, дейксис изучается в лингвистике, философии, логике, психологии, науке об искусственном интеллекте, этнометодологии, а также некоторых других науках, где интерпретируется достаточно по-разному. Но и в лингвистике дейксис можно рассматривать немного шире, чем просто указание на место, время действия и участников речевой ситуации. Рассмотрим дейксис в несколько ином ракурсе: не как проекцию отношений в реальном мире в языке, а как передачу языковых отношений в слове, представленных в его структуре, прежде всего грамматически, ведь дейктическое значение можно считать постоянным компонентом значения грамматического.

Как известно, в семантической структуре слова представлены различные его значения. Прежде всего, это индивидуальное лексическое и общее категориальное значение, выраженное его грамматическим оформлением [5. С. 100]. Так, например, существительное bird обладает конкретным вещественным значением птица и общим значением предметности. М.Я. Блох в данном случае разграничивает в слове знаменательную и служебную семантику, между которыми, по его словам, «устанавливается сложное градационное поле» [2. С.67]. Под «градационным полем», видимо, понимается то, насколько то или иное конкретное слово наполнено знаменательной и служебной семантикой. Так, если в слове категориальное значение соединяется с лексическим, то слово является знаменательным (полнозначным), если же категориальное значение превалирует над конкретным вещественным, то слово - служебное (или неполнозначное). Однако абстрактное значение слова не ограничивается лишь общим частеречным значением, а включает также и другую сопровождающую информацию. Так, в английском языке для любого существительного обязательно выражение значений предметности, числа, падежа. Разные значения у разных слов могут быть переданы грамматически, лексически или лексико-грамматически. И на наш взгляд, совокупность различного рода значений, закодированных в слове, с полным правом может быть названа дейктической семантикой слова. Сюда следует отнести значение семантическое, фиксирующее принадлежность отдельного слова к той или иной части речи, морфологическое, характеризующее отношения между формообразовательными вариантами в рамках парадигмы каждого данного слова, синтаксическое, отражающее валентность слова, его место в словосочетании и предложении, словообразовательное или деривационное значение, показывающее отношения между однокорневыми словами в рамках одного словообразовательного поля и прежде всего между производным и мотивирующим словами, а также дополнительные коннотативные, прагматические значения, обнаруживающие себя в ситуационном контексте.

Чтобы наглядно проиллюстрировать то, как дейктическая семантика слова проявляется в контексте, приведём примеры, в которых грамматическая форма является стилистически маркированной.

Герой повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» замечает следующее: / don't know whether it is that I am built wrong, I never did seem to hanker after tombstones myself. I know that the proper thing to do, when you get to a village or town, is to rush off, to the churchyard, and enjoy the graves; but it is a recreation that I always deny myself[8. C. 53]. В данном высказывании эмфатическая конструкция did seem имеет ещё большую эмоциональную насыщенность, так как сочетается с наречием never, которое и без того акцентирует негативное отношение героя к столь странным традициям. Грамматическая форма did seem в данном случае является стилистически маркированной, своего рода двойной эмфазой, подчёркивающей комичность ситуации.

Другой пример: Now that we've discussed the matter I shan't mention it again [10. С 1553]. В этом примере использование модального глагола shan't не случайно. Он относит реплику к официальному (formal) стилю общения, а также косвенно указывает на то, что это скорее британский вариант английского языка, нежели американский, в котором в подобных ситуациях более распространён вариант won't.

В пародии Ричарда Натана на трагедию Шекспира "Король Лир" [12] находим следующий диалог:

186

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Edmund: What, this? I was hoping you wouldn't notice it. It's just a letter from Edgar.

Gloucester: Oh, is that all? I certainly am upset about what happened in court today. Kent banished!!!

В нём отчетливо видно, как грамматическими средствами, а именно порядком слов в предложении, достигается необходимый стилистический эффект. Вместо привычного наречия после глагола to be имеем как раз обратное - наречие certainly стоит перед глаголом am, в результате чего он становится выделенным и высказывание приобретает повышенную экспрессивность.

Здесь же встречается использование разделительного вопроса в достаточно необычном для него контексте:

Gloucester: This is monstrous! He's a villain! An abhorred villain! Unnatural, detested, brutish villain! Worse than brutish!

Edmund: He isn't very nice, is he?

Как видим, разделительный вопрос приобретает новые смысловые оттенки (ирония, насмешка) и звучит совершенно иначе, чем простое согласие с мнением собеседника. Традиционно данной грамматической формой, произнесённой с восходящим тоном, предусматривается выражение "negative assumption and neutral expectation" [11]. В приведённом же примере её категориальное значение не совпадает со значением текстологическим, следствием чего и является стилистическая транспозиция.

Таким образом, обладая знанием дейктической семантики языковых единиц, человек не только верно интерпретирует (декодирует) содержание высказываний, подмечая всевозможные нюансы значений в контексте, в частности значения грамматических форм, но и точно выражает (кодирует) идеи в языке. Таким образом, в семантическом плане дейксис раскрывается как свойство языковых единиц и может изучаться как указание на все те значения, информация о которых представлена в слове различными средствами, прежде всего грамматическими.

Для целей проводимого нами исследования рассмотрим также роль дейктических средств в процессе номинации.

Части речи можно представить с позиций когнитивной деятельности, в результате которой слова первоначально распределялись человеком в различные группы на основе мыслительных операций (сравнение, установление сходства и подобия, отождествление и т.д.) и в результате которой вся лексика сводима к ограниченному количеству классов (от слов к частям речи). Тем самым решается проблема грамматики слова и грамматики предложения. Когнитивная деятельность, осуществляемая человеком в дальнейшем, сводится к определению статуса слова и его частеречной принадлежности (от частей речи к словам).

Части речи, отражая разнородность словарного состава языка, одновременно и систематизируют его. Кроме того, они обладают ономасиологическим свойством - способностью служить номинативными знаками, знаками-названиями [4. С. 19]. Так, сталкиваясь с разнообразием окружающего мира, человек даёт имена объектам, при этом он «приходит к необходимости дифференцировать разные классы объектов разными классами слов и, наоборот, к необходимости отождествлять одни классы объектов на фоне других, давая сходным классам объектов однотипные наименования» [4. С. 19]. Человек соотносит предмет с его смыслом, устанавливает между ними взаимосвязь, иными словами осуществляет дейктическую деятельность (см. рис. 1) и в результате называет этот предмет, указывает на него словом.

Рис. 1. Дейктическая деятельность 187

187

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.