- •Электронное оглавление

- •ОТ РЕДАКТОРА

- •Aknowledgements

- •I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

- •Библиографический список литературы

- •ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. И.А. Макарова

- •Библиографический список литературы

- •ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ. Л.А. Манерно

- •Рис. 1. Представление роли прагматического коннектора, участвующего в реализации конкретного элемента дискурса

- •Рис. 2. Концептуальное интегрирование ментальных пространств анализируемой фразы

- •Рис. 3. Вводные и классифицирующее ментальные пространства основных лексических единиц текста рекламы

- •Рис. 4. Интегрированное пространство анализируемого отрывка рекламного дискурса

- •Библиографический список литературы

- •AN ANALYSIS OF FORCE DYNAMICS IN DISCOURSE. Mary Elaine Meagher

- •Introduction

- •1. Research protocol

- •1.1. Instrument

- •1.2. Subject

- •1.3. Method

- •1.3.1. Force Dynamics

- •13.2. Mental space construction

- •2. RB Scientist (IF-UNAM)

- •2.1. Corpus

- •2.2 Mental space construction

- •Figure 1. Mental space construction

- •2.3. Force dynamic analysis

- •Figure 2. Force dynamic analysis

- •2.4. Results

- •3. Conclusions

- •References

- •RELEVANCE THEORY IN TEXT AND DISCOURSE. Jutta Muschard

- •1. What is relevance theory?

- •1.1. Contextual effects

- •1.2. Processing effort

- •1.3. Optimal relevance

- •1.4. Concepts and entries

- •2. What's the good of relevance theory?

- •2.1. Translation studies and relevance theory

- •2.1.1. Legal text

- •2.1.2. Literary text

- •2.1.3. Result

- •2.2 Humour theories

- •REFERENCES

- •РЕЛЕВАНТНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. Л.В. Правикова

- •1. Предпосылки теории релевантности

- •2. Концептуальное ядро языка теории релевантности

- •3. Интердисциплинарные связи теории релевантности

- •Библиографический список литературы

- •II . СЕТЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ. ФРЕЙМОВАЯ СЕМАНТИКА

- •ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФРЕЙМОВЫХ СВЯЗЕЙ В НОМИНАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННОМ С АМЕРИКАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ. В. В. Визаулина

- •Рис. Тематические фреймы

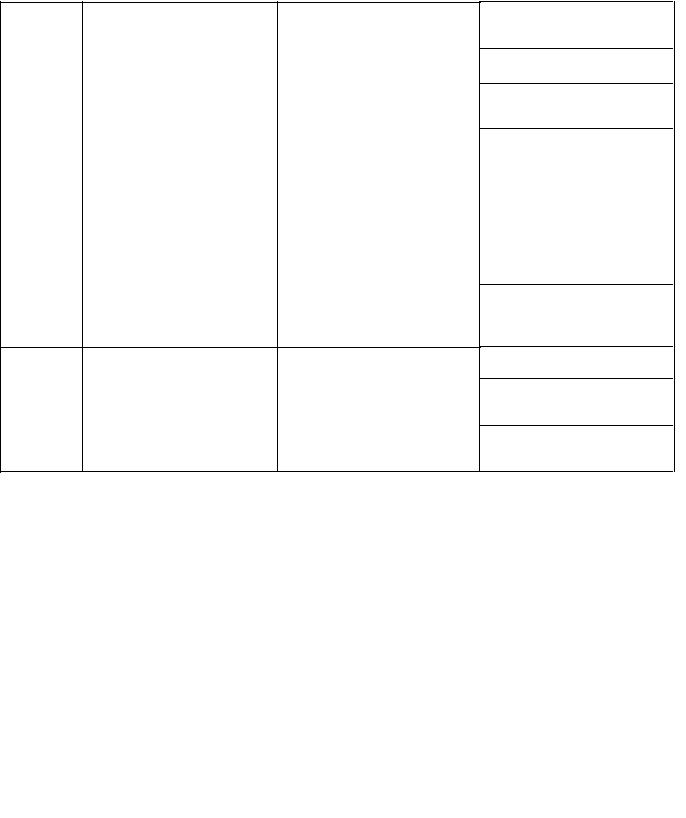

- •Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов

- •Библиографический список литературы

- •КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова

- •Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

- •Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

- •Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера

- •Рис. 4. Доменное пространство предлогов

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •Рис. 1. Факторы быстрого распознавания рекламного текста

- •Рис. 2. Фрейм концепта «журнал»

- •Рис. 3. Тематический фрейм анализируемого рекламного сообщения

- •Рис. 4. Лексический фрейм анализируемого сообщения

- •Рис. 5. Фрейм словосочетания toothpaste

- •Рис. 6. Фрейм торговой марки

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Связи между значениями слов в рамках лексико-семантического поля

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •III . КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. МЕДИАЛИНГВИСТИКА

- •КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКУРСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О. В. Александрова

- •Библиографический список литературы

- •REFERENCES

- •ВВЕДЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫЕ ГРАММАТИКИ. B.A. Гуреев

- •Библиографический список литературы

- •ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ С РЕДУКЦИЕЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫХ АКТАНТОВ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ. Н.С. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •ЖАНРОВО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РУБРИКИ «ОПРОС МНЕНИЙ»). О.В. Крылова

- •Условные обозначения

- •Библиографический список литературы

- •ТРАНСФОРМАЦИИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУППЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРЕССЫ). Н.В. Рябченко

- •Рис. Существительные смешанного склонения

- •Библиографический список литературы

- •КОНЦЕПТЫ И ИХ СВЯЗИ В ТЕКСТЕ . H.A. Сёмнина

- •Таблица 1. Концепты, раскрывающие признаки деятеля и их выражение в тексте

- •Таблица 2. Концепты, раскрывающие пространственно-временные характеристики деятельности и их выражение в тексте

- •Таблица 3. Концепты, обозначающие компоненты деятельности и их выражение в тексте

- •Рис. 1. Концептуальная система гипертекста о компании AMD

- •Рис. 2. Иерархическая организация концептов, представляющих продукт деятельности

- •Библиографический список литературы

- •ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов

- •Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря

- •Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

- •Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

- •Рис. 4. Страница словообразовательных элементов

- •Рис. 5. Основная схема линков словаря

- •Библиографический список литературы

- •IV. НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. ТЕРМИН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ТЕКСТЕ. A.A. Абдулфанова

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ ТЕРМИНА В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ. П.Ф. Ельцова

- •Библиографический список литературы

- •ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МОДУСА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ. И.Ю. Кремер

- •Библиографический список литературы

- •Принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПОВ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). И.Н. Рогожникова

- •Библиографический список литературы

- •V. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И ЕЁ ОТРАЖЁННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СЛОВАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ.

- •КОМПЛИМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА (на материале американского варианта английского языка). A.B. Бобенко

- •Библиографический список литературы

- •Таблица. Представленность структурных типов слов в текстовых источниках

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА. И.С. Гаврилина

- •Библиографический список литературы

- •Цитируемая литература

- •ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН В ЭПИСТОЛЯРНОМ КОНТЕКСТЕ. С.И. Гарагуля

- •Рис. 1. Система имени Molly Tompkins

- •Рис. 2. Система имени актрисы Patrick Campbell

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ КОНТЕКСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЛАГОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА GLITTER). Е.В. Калинычева

- •Библиографический список литературы

- •РУССКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. T.A. Комова

- •Рис. «Поле» мечты в русском и английском языках

- •Библиографический список литературы

- •ЛИЧНОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ: СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ. С. M. Пан

- •Библиографический список литературы

- •ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова

- •Рис.1. Семантическая структура предлога "at"

- •Рис. 2. Внутрисистемная иерархия единиц семантического варьирования

- •Библиографический список литературы

- •РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО АКТА НЕСОГЛАСИЯ/ ОТКАЗА. И.А. Постоенко

- •Библиографический список литературы

- •Список использованных художественных произведений и принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТЕКСТА ЛИМЕРИКА. Ю. П. Суханова

- •Библиографический список литературы

- •ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова

- •Рис. 1. Дейктическая деятельность 187

- •Рис 2. Дейксис в процессе номинации

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Лексико-семантические варианты английского слова "room"

- •Библиографический список литературы

- •НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗЦОВОМ ЧИТАТЕЛЕ. И.А. Щирова

- •Библиографический список литературы

- •VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

- •ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С НЕМЕЦКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ "SEIN + ZU + INFINITIV". Л.А. Алексанова

- •Таблица

- •Библиографический список литературы

- •Список источников примеров и их сокращений

- •АНТОНИМИЧЕСКАЯ КОГЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. H.Б. Боева

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Л.В. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИИ: ИМПЛИЦИТЕН ЛИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСИС? M. M. Коровкин

- •Библиографический список литературы

- •НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. Л.А. Нефёдова

- •Библиографический список литературы

- •СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЖАНРАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (FEATURE) И БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (PROFILE). В.А. Тырыгина

- •Библиографический список литературы

- •ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. O.B. Червакова

- •Библиографический список литературы

- •ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА. B.E. Чернявская

- •Библиографический список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •CONTENTS

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов

Вершинн |

Halloween |

St. Valentine's Day |

ые узлы |

|

|

фреймов |

|

|

Date: |

• October 31 • the eve of All |

• February 14 |

|

Saints' Day |

|

Participan |

• children • older people |

• sweethearts • people who |

ts: |

• |

pretend to be in love with smb. |

|

|

|

General |

• entertainment |

• exchanging sentimental or |

idea: |

|

comic greeting cards (valentines) as |

|

|

a declaration of one's love |

Entertain |

• going from house to house • |

• sending "valentines" (usually |

ment: |

knocking at people's doors • |

anonymously) • printing loving |

|

begging treats • "trick or treat!" • |

messages in the personal columns of |

|

collecting candy, fruit or money • |

many newspapers • exchanging |

|

playing pranks (tricks) • games • |

presents and other tokens of |

|

catching floating apples with teeth |

affection • giving red roses |

|

• parties |

|

Decoratio |

• wearing masks and costumes • |

|

n:dressed as witches or ghosts • making lamps from hollowed-out pumpkins

Food: |

• candy • fruit |

|

|

Mythologi |

• the spirits of the dead • graves |

cal |

|

phenomena: |

|

Historical: |

• Christian martyr • Rome • the |

data: |

festival of Lupercalia |

April Fool's Day

•April 1

•April Fools (people who are tricked)

•playing tricks on each other

•exposing people to ridicule by a practical joke • telling people smth. that is not true (some falsehood) • causing people to go on a fruitless errand

На наш взгляд, интересно было бы более подробно исследовать отношения внутрите-матических фреймов вышеуказанных американских праздников на предмет их общих составляющих.

Библиографический список литературы

1.Дейк Т. Д. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 310 с.

2.Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М, 1996. 245 с.

3.Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979. 151 с.

4.Филлмор Ч. Дж. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1981. Вып. 10. С. 369-495.

5.Филлмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. М: Прогресс, 1983. Вып. 14. С. 23-60.

6.Филлмор Ч. Дж. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. Вып. 23. С. 52-93.

7.Celebrated Holidays in the USA. Washington, 1994. 151 p.

8.Fillmore Ch. J. An Alternative to checklist theories of meaning // BSL. 1975. Vol. 1. P. 123-131.

9.Goffman E. Frame analysis: An essay on the organisation of experience. N.Y., 1974. 156 p.

10.Longman Dictionary of Contemporary English. Longman Group Ltd., 1995. 1668 p.

11.Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman Group UK Limited, 1992. 1528 p.

12.Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. Oxford University Press, 1995. 1081 p.

13.The American Heritage Illustrated Encyclopedic Dictionary. Boston: Houghton Mifflin Company, 1987. 1920 p.

14.Webster's New World Encyclopedia. N.Y.: Prentice Hall, 1992. 1230 p.

15.Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. N. Y.: Gramercy Books, 1996.1664 p.

КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова

(Московский государственный лингвистический университет)

The article aims at highlighting several possible network approaches to describe the semantics of polysemic and multifunctional units, traditionally termed as prepositions. It reflects some points of criticism of network organization in the works of G. Lakoff, R. Langacker and other cognitologists, and gives S. Rice's version of

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

refining the methods of conceptual analysis, involving a more elaborate set of linguistic experiments that help to identify prototypes.

Всовременном английском языке нередко наблюдается своего рода «омонимия» среди служебных частей речи, когда одной и той же материальной последовательностью представлены предлог и послелог, наречие и полнозначное слово и, наконец, префикс. Действительно, только из дискурса можно судить о том, какую функциональную нагрузку несёт в данном контексте такое слово: описывая сходные ситуации, они осуществляют разное профилирование её фрагментов и/или объектов. Примером такого ряда может служить объединение перечисленных единиц вокруг формы over или in. В большинстве работ зарубежных авторов их называют предлогами или вообще воздерживаются от единого термина, но на самом деле включают в орбиту исследований эти единицы и в других их функциях [4; 7; 11]. Подробное обоснование их когнитивного статуса как сателлитов полнозначных частей речи и целесообразности комплексного изучения их семантики содержится в работах Е.С. Кубряковой [3]. В поисках путей адекватного описания семантики этих единиц когнитологи пришли к возможности использовать топологические схемы разной степени абстракции, объединяемые семантическими сетями и показывающие возможности развития их значений от единой центральной схемы [1; 2; 4; 7; 8].

Вданной статье мы хотим остановиться на работах С. Райс, в которых с критической точки зрения рассмотрены результаты «сетевого» подхода к семантике предлогов и убедительно показано, что и у данного подхода есть немало уязвимых мест [10].

Рассматривая семантику пространственных предлогов in, on, at, автор называет их dépositions и призывает учитывать их разнообразные грамматические функции, в том числе и по выражению не только пространственных, но и темпоральных и абстрактных отноше-

53

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

ний (ср.: She hid his letters in a box (Она спрятала его письма в коробку - пространственные отношения);

They met in 1989 (Они встретились в 1989 году - темпоральные отношения); This park is so pretty with the trees in bloom (Этот парк прекрасен, когда цветут деревья в нём - наречная фраза); Despite the weather, they continued on (Несмотря на погоду, они продолжали идти - наречие, по С. Райс); Can you pick his face out in the crowd? (Вы можете различить его лицо в толпе? - компонент конструкции глагола с частицей);

Не was yelled at by his supervisor (Ha него накричал начальник - компонент фразового глагола); Не outran the competition (Он выиграл соревнование - глагольный префикс); They moved to the outskirts of the community (Они переселились на окраину района - именной префикс). Целью работы С. Райс является отнюдь не критика уже достигнутых успехов при попытках описания полифункциональной и полисемантичной лексики типа предлогов. Автор стремится показать, что у указанных предлогов существует не один «прототип» (как принято думать) - пространственный, а два - пространственный и временной. Для доказательства своей точки зрения автор прибегает к психолингвистическим экспериментам, цель которых

-выяснить, каким образом испытуемые воспринимают концептуальную или семантическую дистанцию между различными случаями употребления указанных трёх предлогов [10. С. 146]. Рассмотрим основные «претензии», которые С. Райс, на наш взгляд, вполне справедливо предъявляет «сетевикам» и которые, в принципе, предъявляет себе любой когнитолог при работе с полисемантичными единицами.

Во-первых, С. Райс ставит вопрос о субъективности хода построения семантических сетей в целом. "In our rush to formulate network models, especially for prepositions, are we describing or inventing?" - спрашивает С. Райс (выделено мною. - Е.Г.) и предлагает выйти за пределы традиционного интроспективного анализа при составлении сетей (на это направлены её эксперименты). Когнитологи не задумываются, по её мнению, над «психологическими» последствиями «сетевого» анализа: они не поясняют, что репрезентируют их сети

-набор значений лексемы в языке или «отпечаток» концептуальной «территории», ассоциирующейся с лексической единицей в сознании говорящего. Иными словами, сети - это языковое или психологическое знание? Причины подобной неопределённости С. Райс усматривает в а) неразличии понятий единичного значения (sense) и узуального типа значений (usage type) в работе Дж. Лакоффа [7], б) невозможности с уверенностью и обоснованностью определить и выделить прототип лексемы, ассоциирующийся с центральной топологической схемой и в) тенденции исключать из исследования непространственные значения предлогов. Каждый когнитолог, составляющий семантическую сеть, должен, по мнению С. Райс, задать себе ряд вопросов:

-какова природа центрального члена или прототипа лексемы: это «парагон» - концептуальный архетип, по Р. Лэнекеру [8]; схема, как у А. Херсковиц [5] или Р. Джэкендоффа [6]; «экземпляр» или «усреднённый экземпляр», как у Р. Нософски [9];

-сколько прототипов или центральных схем насчитывает сеть;

-какова степень полисемантической дифференциации для говорящих, хранятся ли отдельные варианты значений во внутреннем лексиконе или каждый раз вычисляются заново;

-признают ли говорящие наличие подсхем, схожих или отличающихся от центральной прототипической, какова их связь с ней;

-имеет ли прототип только внутрикатегориальное или также межкатегориальное значение, то есть важен ли он для процесса категоризации или только для выбора и использования единицы;

-какова периферия категории, каково дистанционное удаление членов от прототипа, на котором прекращается его влияние; каковы границы категории данной лексемы.

Автор придерживается мнения, что удовлетворительная сетевая модель должна содержать и схемы, и прототипы, и конкретные примеры использования единицы [10. С. 144].

Обобщая «сетевые» исследования лингвистов, С. Райс выделяет две их разновидности. Первая - горизонтальная сеть, построенная Дж. Лакоффом [7], представляет собой радиальную структуру концептуальной категории, элементы которой организованы вокруг одного центрального члена - схемы (для over это above + across), иллюстрируемой примером The plane flew over. Другие употребления являются ответвлениями от данного центрального узла.

54

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

С. Райс критикует Дж. Лакоффа за то, что он, изучая в основном трансформации центральной топологической схемы, не задаёт себе вопросов о количестве узлов в семантической сети, не исследует непространственные значения over, не обосновывает выбор прототипического экземпляра, который выражает движение, а не локацию.

Второй разновидностью сетевого подхода является вертикальная сеть Р. Лэнекера [8], именуемая так потому, что Р. Лэнекер, по мнению С. Райс, предлагает более широкую таксономию типов узлов в сети. Как известно, он различает не только горизонтальные отношения элементов сети -расширения значений (extensions), но и вертикальные отношения - спецификацию значений (elaborations). По мере того как сети образуются вокруг прототипических «концептуальных архетипов», развиваются новые узлы со сдвигом значения. Со временем образуется ещё один, более обобщённый узел (overarching node), который санкционирует и прототипическое значение и значение со сдвигом. Таким образом, «сдвинутое» значение в различных источниках (ср., например, работу Р. Дьюэлла [4]) мотивируется как конкретными значениями, так и более абстрактными. У Р. Лэнекера его «вертикальная» сеть иллюстрируется схемами, приведёнными на рисунке 2.

Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

Схема развития лексической сети выглядит у Р. Лэнекера следующим образом:

Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера

55

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.