- •Электронное оглавление

- •ОТ РЕДАКТОРА

- •Aknowledgements

- •I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

- •Библиографический список литературы

- •ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. И.А. Макарова

- •Библиографический список литературы

- •ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ. Л.А. Манерно

- •Рис. 1. Представление роли прагматического коннектора, участвующего в реализации конкретного элемента дискурса

- •Рис. 2. Концептуальное интегрирование ментальных пространств анализируемой фразы

- •Рис. 3. Вводные и классифицирующее ментальные пространства основных лексических единиц текста рекламы

- •Рис. 4. Интегрированное пространство анализируемого отрывка рекламного дискурса

- •Библиографический список литературы

- •AN ANALYSIS OF FORCE DYNAMICS IN DISCOURSE. Mary Elaine Meagher

- •Introduction

- •1. Research protocol

- •1.1. Instrument

- •1.2. Subject

- •1.3. Method

- •1.3.1. Force Dynamics

- •13.2. Mental space construction

- •2. RB Scientist (IF-UNAM)

- •2.1. Corpus

- •2.2 Mental space construction

- •Figure 1. Mental space construction

- •2.3. Force dynamic analysis

- •Figure 2. Force dynamic analysis

- •2.4. Results

- •3. Conclusions

- •References

- •RELEVANCE THEORY IN TEXT AND DISCOURSE. Jutta Muschard

- •1. What is relevance theory?

- •1.1. Contextual effects

- •1.2. Processing effort

- •1.3. Optimal relevance

- •1.4. Concepts and entries

- •2. What's the good of relevance theory?

- •2.1. Translation studies and relevance theory

- •2.1.1. Legal text

- •2.1.2. Literary text

- •2.1.3. Result

- •2.2 Humour theories

- •REFERENCES

- •РЕЛЕВАНТНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. Л.В. Правикова

- •1. Предпосылки теории релевантности

- •2. Концептуальное ядро языка теории релевантности

- •3. Интердисциплинарные связи теории релевантности

- •Библиографический список литературы

- •II . СЕТЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ. ФРЕЙМОВАЯ СЕМАНТИКА

- •ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФРЕЙМОВЫХ СВЯЗЕЙ В НОМИНАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННОМ С АМЕРИКАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ. В. В. Визаулина

- •Рис. Тематические фреймы

- •Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов

- •Библиографический список литературы

- •КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова

- •Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

- •Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

- •Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера

- •Рис. 4. Доменное пространство предлогов

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •Рис. 1. Факторы быстрого распознавания рекламного текста

- •Рис. 2. Фрейм концепта «журнал»

- •Рис. 3. Тематический фрейм анализируемого рекламного сообщения

- •Рис. 4. Лексический фрейм анализируемого сообщения

- •Рис. 5. Фрейм словосочетания toothpaste

- •Рис. 6. Фрейм торговой марки

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Связи между значениями слов в рамках лексико-семантического поля

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •III . КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. МЕДИАЛИНГВИСТИКА

- •КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКУРСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О. В. Александрова

- •Библиографический список литературы

- •REFERENCES

- •ВВЕДЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫЕ ГРАММАТИКИ. B.A. Гуреев

- •Библиографический список литературы

- •ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ С РЕДУКЦИЕЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫХ АКТАНТОВ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ. Н.С. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •ЖАНРОВО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РУБРИКИ «ОПРОС МНЕНИЙ»). О.В. Крылова

- •Условные обозначения

- •Библиографический список литературы

- •ТРАНСФОРМАЦИИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУППЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРЕССЫ). Н.В. Рябченко

- •Рис. Существительные смешанного склонения

- •Библиографический список литературы

- •КОНЦЕПТЫ И ИХ СВЯЗИ В ТЕКСТЕ . H.A. Сёмнина

- •Таблица 1. Концепты, раскрывающие признаки деятеля и их выражение в тексте

- •Таблица 2. Концепты, раскрывающие пространственно-временные характеристики деятельности и их выражение в тексте

- •Таблица 3. Концепты, обозначающие компоненты деятельности и их выражение в тексте

- •Рис. 1. Концептуальная система гипертекста о компании AMD

- •Рис. 2. Иерархическая организация концептов, представляющих продукт деятельности

- •Библиографический список литературы

- •ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов

- •Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря

- •Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

- •Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

- •Рис. 4. Страница словообразовательных элементов

- •Рис. 5. Основная схема линков словаря

- •Библиографический список литературы

- •IV. НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. ТЕРМИН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ТЕКСТЕ. A.A. Абдулфанова

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ ТЕРМИНА В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ. П.Ф. Ельцова

- •Библиографический список литературы

- •ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МОДУСА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ. И.Ю. Кремер

- •Библиографический список литературы

- •Принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПОВ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). И.Н. Рогожникова

- •Библиографический список литературы

- •V. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И ЕЁ ОТРАЖЁННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СЛОВАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ.

- •КОМПЛИМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА (на материале американского варианта английского языка). A.B. Бобенко

- •Библиографический список литературы

- •Таблица. Представленность структурных типов слов в текстовых источниках

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА. И.С. Гаврилина

- •Библиографический список литературы

- •Цитируемая литература

- •ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН В ЭПИСТОЛЯРНОМ КОНТЕКСТЕ. С.И. Гарагуля

- •Рис. 1. Система имени Molly Tompkins

- •Рис. 2. Система имени актрисы Patrick Campbell

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ КОНТЕКСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЛАГОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА GLITTER). Е.В. Калинычева

- •Библиографический список литературы

- •РУССКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. T.A. Комова

- •Рис. «Поле» мечты в русском и английском языках

- •Библиографический список литературы

- •ЛИЧНОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ: СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ. С. M. Пан

- •Библиографический список литературы

- •ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова

- •Рис.1. Семантическая структура предлога "at"

- •Рис. 2. Внутрисистемная иерархия единиц семантического варьирования

- •Библиографический список литературы

- •РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО АКТА НЕСОГЛАСИЯ/ ОТКАЗА. И.А. Постоенко

- •Библиографический список литературы

- •Список использованных художественных произведений и принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТЕКСТА ЛИМЕРИКА. Ю. П. Суханова

- •Библиографический список литературы

- •ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова

- •Рис. 1. Дейктическая деятельность 187

- •Рис 2. Дейксис в процессе номинации

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Лексико-семантические варианты английского слова "room"

- •Библиографический список литературы

- •НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗЦОВОМ ЧИТАТЕЛЕ. И.А. Щирова

- •Библиографический список литературы

- •VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

- •ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С НЕМЕЦКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ "SEIN + ZU + INFINITIV". Л.А. Алексанова

- •Таблица

- •Библиографический список литературы

- •Список источников примеров и их сокращений

- •АНТОНИМИЧЕСКАЯ КОГЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. H.Б. Боева

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Л.В. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИИ: ИМПЛИЦИТЕН ЛИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСИС? M. M. Коровкин

- •Библиографический список литературы

- •НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. Л.А. Нефёдова

- •Библиографический список литературы

- •СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЖАНРАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (FEATURE) И БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (PROFILE). В.А. Тырыгина

- •Библиографический список литературы

- •ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. O.B. Червакова

- •Библиографический список литературы

- •ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА. B.E. Чернявская

- •Библиографический список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •CONTENTS

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

13.Сошальский A.A. Взаимодействие экстра- и интралингвистических факторов в процессе реализации категории информации текста. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990. 139 с.

14.Павшёнис Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка М.: Мысль, 1983. 286 с.

15.Позднякова Е.М. Словообразовательная категория имён деятеля в английском языке (когнитивный аспект исследования): Монография. / Тамб. гос. ун-т. Тамбов, 1999. 110 с.

16.Хартунг Ю., Брейдо Е. Гипертекст как объект лингвистического анализа // Вестник МГУ. Сер. 9.

Филология. 1996.№ 3. С. 63-74.

ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов

(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article describes a hyper-text word-building dictionary of German colloquial word-stock. The author traces the development of the hyper-text conception, gives the definition of it and describes principles of the dictionary creation. The homepage (index.htm) has links to the following sections: usage, alphabet, word list, word-building elements list and reference list.

В настоящее время существует большое количество печатных словарей разнообразного типа, в том числе и тех, которые раскрывают словообразовательную структуру слова. Словообразовательный словарь, построенный на уровне гипертекста, представляет собой источник нового типа, который необходим специалистам разного профиля: учёным, преподавателям иностранного языка, студентам. Для создания словообразовательного словаря-online (в дальнейшем WBW-online) необходимо дать дефиницию понятия «гипертекст».

По всеобщему мнению, основателем концепции гипертекста можно считать Ванневара Буша [16; 26]. В своей статье «Как мы можем думать», написанной ещё в 1945 году, В. Буш показал систему будущего под названием "memex", с помощью которой можно сохранять информацию, то есть так, как это делается сегодня на основе гипертекста. Идея создания «мемекса» состоит в том, чтобы сохранять атомарные единицы информации отдельно друг от друга, а так как данные единицы могут быть релевантными для разнообразных контекстов, то они могут и должны допускаться во многих комбинациях.

Первая реализация гипертекста удалась Дугласу С. Энгельбарту [14; 15]. Начиная с 1987 года «гипертекст» становится темой дебатов многочисленных специальных конференций [10; 17; 30], предметом исследования информационной области знаний [4; 19; 25; 29], специалистов в области психологии и когнитивной науки [16]. Не остаются без внимания и педагогические проблемы, которые связаны с данным явлением [5; 18; 20; 21; 24; 27; 33]. Отдельные учёные занимались исследованиями в области взаимоотношения автора и читателя, нелинейной репрезентации знаний в гипермедиа, отражением взаимодействия сознания и мышления в гипертекстовом пространстве [22; 23], децентрализации субъекта среди новых средств информации [8; 12; 31].

Деривационная непосредственная составляющая термина «гипертекста» - «текст» -дает нам возможность предположить, что речь может идти об образовании, которое по определённым параметрам сходно с текстом. Чтобы доказать, что гипертекст является особой разновидностью текста, необходима однозначная лингвистическая дефиниция данного термина, которая, к сожалению, в лингвистике до сих пор не представлена в достаточной мере. Следует заметить, что существуют структурный и функциональные подходы к определению «текста» [6; 11; 34], авторы которых делают попытку отразить в своих работах конкретный аспект столь сложного феномена. Интересны дефиниции термина «текст», предложенные Н.С. Колотиловой: «Под текстом понимается любое законченное речевое произведение,

элементы которого объединены темой» [2. С. 4], и В. Дресслер: "Text ist eine nach der Intention des oder der Sender und Empfänger sprachlich abgeschlossene Spracheinheit, die nach den Regeln der Grammatik der jeweils verwendeten Sprache gebildet ist" [13. G 1]. В своей работе мы опирались на определение О.И. Москальской,

которая под текстом понимает ".. jedes Stück zusammenhängender Rede, angefangen mit einer schlichten Äußerung im Alltag bis zu einer Novelle, einem Roman, einer pub-

114

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

lizistischen Schrift oder einer wissenschaftlichen Abhandlung, da sie alle Erzeugnisse der kommunikativen Sprechtätigkeit der Menschen sind" [3. С 325].

Сложность понятия «гипертекст» состоит в передаче интенции и экстенции. Так как гипертексты в сети Интернета часто связаны посредством ссылок с другими электронными документами, то достаточно проблематично определить его точные границы. Остаётся под вопросом и тот аспект, который рассматривает формы текстовой реализации, попадающие под понятие гипертекст. Ясно, что гипертекст является общностью текстовых атомарных единиц, связанных между собой системой ссылок, или линков. Эти единицы реализуются в электронной среде и доступ к гипертексту обеспечивается не линейным путем. Однако существует слишком много вариаций, что говорит о многообразии феномена «гипертекст».

Существующая проблематика, являющаяся, с одной стороны, проблемой создания определённого инструментария для работы с гипертекстом, с другой стороны, представляет проблему особого рода, которая заключается в том, что ссылки достаточно трудно связать с лингвистическим инструментарием печатного текста. Система существующих ссылок позволяет читателю самому генерировать текст, выбирая определённую комбинацию линков.

Таким образом, гипертекст представляет собой нелинейную форму научной презентации по определённой тематике. На основе этой нелинейной формы может быть «вызвана» (в зависимости от потребности пользователя) определённая секвенция накопленного текстового материала. Линеаризация информации может происходить только в момент чтения: из конкретного количества единиц информации выделяется необходимая для данного читателя, он сам при этом создаёт свой собственный текст. Задача же автора заключается в делении всей информации на более мелкие информационные отрезки и связывание их посредством линков.

Гипертекст представляет собой структуру текстовых документов, предназначенную для поддержки поиска нужной информации [33. С. 25]. Он может выстраиваться мультимедийно. В принципе всё, что может быть представлено в цифровой форме, может выполнять функцию содержания электронного гипертекста.

В данной статье делается попытка представить содержательное гипертекстовое наполнение словообразовательного словаря, который как жанр отражён в электронной форме на сайте университета.

Словообразовательный словарь являет собой достаточно сложно структурированный текстовой материал, части которого функционально связаны друг с другом. Стартовый блок (index.htm) содержит ссылки на разделы: алфавит, перечень слов, список словообразовательных элементов, список литературы и имеет следующий вид (см. рис. 1).

Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря

СОДЕРЖАНИЕ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ

СПИСОК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Раздел «Как пользоваться словарём» информирует пользователя о содержании словарной статьи, о принятых в словаре сокращениях и обозначениях. Следующая ссылка «Немецкий алфавит» выполняет параллельную функцию со ссылкой «Перечень слов» и является традицией, принятой в лексикографии, включать в словарь алфавит. Каждая буква алфавита является одновременно линком и предполагает выбор пользователем определённой последовательности для поиска нужных для него данных (см. рис. 2), как со словом Abstandsünder.

115

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

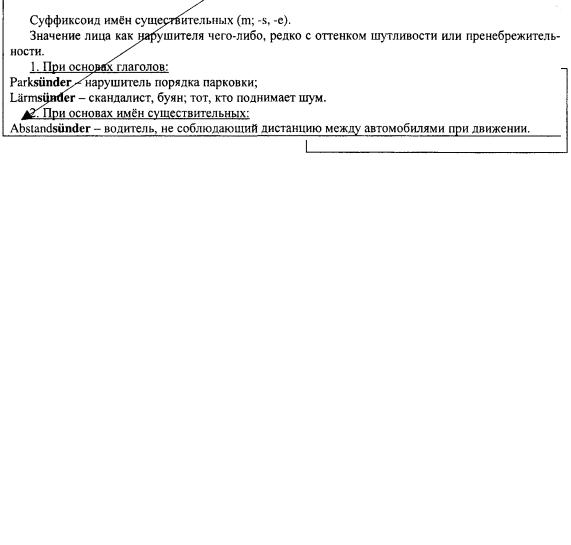

Кроме того, каждая буква алфавита может отсылать к отдельному списку лексических единиц, в котором каждый словообразовательный элемент в составе слова является ссылкой на слово в словообразовательном гнезде, как это представлено в рисунке 3, в котором находит отражение элемент - sünder:

Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

Словообразовательное гнездо содержит данные о статусе словообразовательной единицы: префикс, префиксоид, суффикс, суффиксоид, компонент композита. В случае необходимости указывается грамматическая парадигма производного слова. Далее даётся словообразовательное значение модели и возможное направление производности: от основ имён существительных, имён прилагательных, глаголов и т.д.

Раздел «Список словообразовательных единиц» выводит читателя к файлу, из которого можно выйти или к общему списку или к отдельным видам словообразовательных элементов (см. рис. 4), что предполагает поиск или какого-то словообразовательного элемента или же прямой доступ к конкретному аффиксу, аффиксоиду или компоненту сложного слова. И последней гиперссылкой является «Список литературы», использованной при подготовке данного электронного словаря.

В процессе составления словаря нас интересовали только те лексические единицы, которые образованы при помощи продуктивных в современном немецком языке средств и значение которых выводимо из значения производящей основы и словообразовательного показателя.

116

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.