- •Электронное оглавление

- •ОТ РЕДАКТОРА

- •Aknowledgements

- •I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

- •Библиографический список литературы

- •ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. И.А. Макарова

- •Библиографический список литературы

- •ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ. Л.А. Манерно

- •Рис. 1. Представление роли прагматического коннектора, участвующего в реализации конкретного элемента дискурса

- •Рис. 2. Концептуальное интегрирование ментальных пространств анализируемой фразы

- •Рис. 3. Вводные и классифицирующее ментальные пространства основных лексических единиц текста рекламы

- •Рис. 4. Интегрированное пространство анализируемого отрывка рекламного дискурса

- •Библиографический список литературы

- •AN ANALYSIS OF FORCE DYNAMICS IN DISCOURSE. Mary Elaine Meagher

- •Introduction

- •1. Research protocol

- •1.1. Instrument

- •1.2. Subject

- •1.3. Method

- •1.3.1. Force Dynamics

- •13.2. Mental space construction

- •2. RB Scientist (IF-UNAM)

- •2.1. Corpus

- •2.2 Mental space construction

- •Figure 1. Mental space construction

- •2.3. Force dynamic analysis

- •Figure 2. Force dynamic analysis

- •2.4. Results

- •3. Conclusions

- •References

- •RELEVANCE THEORY IN TEXT AND DISCOURSE. Jutta Muschard

- •1. What is relevance theory?

- •1.1. Contextual effects

- •1.2. Processing effort

- •1.3. Optimal relevance

- •1.4. Concepts and entries

- •2. What's the good of relevance theory?

- •2.1. Translation studies and relevance theory

- •2.1.1. Legal text

- •2.1.2. Literary text

- •2.1.3. Result

- •2.2 Humour theories

- •REFERENCES

- •РЕЛЕВАНТНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. Л.В. Правикова

- •1. Предпосылки теории релевантности

- •2. Концептуальное ядро языка теории релевантности

- •3. Интердисциплинарные связи теории релевантности

- •Библиографический список литературы

- •II . СЕТЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ. ФРЕЙМОВАЯ СЕМАНТИКА

- •ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФРЕЙМОВЫХ СВЯЗЕЙ В НОМИНАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННОМ С АМЕРИКАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ. В. В. Визаулина

- •Рис. Тематические фреймы

- •Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов

- •Библиографический список литературы

- •КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова

- •Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

- •Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

- •Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера

- •Рис. 4. Доменное пространство предлогов

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •Рис. 1. Факторы быстрого распознавания рекламного текста

- •Рис. 2. Фрейм концепта «журнал»

- •Рис. 3. Тематический фрейм анализируемого рекламного сообщения

- •Рис. 4. Лексический фрейм анализируемого сообщения

- •Рис. 5. Фрейм словосочетания toothpaste

- •Рис. 6. Фрейм торговой марки

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Связи между значениями слов в рамках лексико-семантического поля

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •III . КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. МЕДИАЛИНГВИСТИКА

- •КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКУРСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О. В. Александрова

- •Библиографический список литературы

- •REFERENCES

- •ВВЕДЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫЕ ГРАММАТИКИ. B.A. Гуреев

- •Библиографический список литературы

- •ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ С РЕДУКЦИЕЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫХ АКТАНТОВ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ. Н.С. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •ЖАНРОВО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РУБРИКИ «ОПРОС МНЕНИЙ»). О.В. Крылова

- •Условные обозначения

- •Библиографический список литературы

- •ТРАНСФОРМАЦИИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУППЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРЕССЫ). Н.В. Рябченко

- •Рис. Существительные смешанного склонения

- •Библиографический список литературы

- •КОНЦЕПТЫ И ИХ СВЯЗИ В ТЕКСТЕ . H.A. Сёмнина

- •Таблица 1. Концепты, раскрывающие признаки деятеля и их выражение в тексте

- •Таблица 2. Концепты, раскрывающие пространственно-временные характеристики деятельности и их выражение в тексте

- •Таблица 3. Концепты, обозначающие компоненты деятельности и их выражение в тексте

- •Рис. 1. Концептуальная система гипертекста о компании AMD

- •Рис. 2. Иерархическая организация концептов, представляющих продукт деятельности

- •Библиографический список литературы

- •ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов

- •Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря

- •Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

- •Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

- •Рис. 4. Страница словообразовательных элементов

- •Рис. 5. Основная схема линков словаря

- •Библиографический список литературы

- •IV. НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. ТЕРМИН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ТЕКСТЕ. A.A. Абдулфанова

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ ТЕРМИНА В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ. П.Ф. Ельцова

- •Библиографический список литературы

- •ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МОДУСА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ. И.Ю. Кремер

- •Библиографический список литературы

- •Принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПОВ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). И.Н. Рогожникова

- •Библиографический список литературы

- •V. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И ЕЁ ОТРАЖЁННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СЛОВАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ.

- •КОМПЛИМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА (на материале американского варианта английского языка). A.B. Бобенко

- •Библиографический список литературы

- •Таблица. Представленность структурных типов слов в текстовых источниках

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА. И.С. Гаврилина

- •Библиографический список литературы

- •Цитируемая литература

- •ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН В ЭПИСТОЛЯРНОМ КОНТЕКСТЕ. С.И. Гарагуля

- •Рис. 1. Система имени Molly Tompkins

- •Рис. 2. Система имени актрисы Patrick Campbell

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ КОНТЕКСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЛАГОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА GLITTER). Е.В. Калинычева

- •Библиографический список литературы

- •РУССКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. T.A. Комова

- •Рис. «Поле» мечты в русском и английском языках

- •Библиографический список литературы

- •ЛИЧНОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ: СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ. С. M. Пан

- •Библиографический список литературы

- •ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова

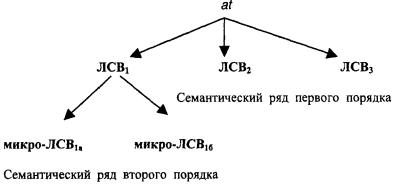

- •Рис.1. Семантическая структура предлога "at"

- •Рис. 2. Внутрисистемная иерархия единиц семантического варьирования

- •Библиографический список литературы

- •РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО АКТА НЕСОГЛАСИЯ/ ОТКАЗА. И.А. Постоенко

- •Библиографический список литературы

- •Список использованных художественных произведений и принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТЕКСТА ЛИМЕРИКА. Ю. П. Суханова

- •Библиографический список литературы

- •ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова

- •Рис. 1. Дейктическая деятельность 187

- •Рис 2. Дейксис в процессе номинации

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Лексико-семантические варианты английского слова "room"

- •Библиографический список литературы

- •НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗЦОВОМ ЧИТАТЕЛЕ. И.А. Щирова

- •Библиографический список литературы

- •VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

- •ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С НЕМЕЦКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ "SEIN + ZU + INFINITIV". Л.А. Алексанова

- •Таблица

- •Библиографический список литературы

- •Список источников примеров и их сокращений

- •АНТОНИМИЧЕСКАЯ КОГЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. H.Б. Боева

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Л.В. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИИ: ИМПЛИЦИТЕН ЛИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСИС? M. M. Коровкин

- •Библиографический список литературы

- •НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. Л.А. Нефёдова

- •Библиографический список литературы

- •СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЖАНРАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (FEATURE) И БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (PROFILE). В.А. Тырыгина

- •Библиографический список литературы

- •ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. O.B. Червакова

- •Библиографический список литературы

- •ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА. B.E. Чернявская

- •Библиографический список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •CONTENTS

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

5.Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981.

6.Пак СМ. Топонимы в аспекте функциональной гетерогенности речи/текста: Дис. ... канд. филол. наук. Хабаровск, 1993.

7.Теория и методика ономастических исследований. М.: Наука, 1986.

8.Языкознание: Большой энциклопедический словарь. М., 1999.

9.Кубрякова Е .С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов.

М., 1996.

10.Hook J.N. AU Those Wonderful Names. Ln., 1987.

11.Mencken H.L The American Language: Supplement Two. N. Y., 1984.

12.Names. March, 1959.

13.Names. March, 1971.

14.Rozenkrantz L, Satran P.R. Beyond Jennifer and Jason. N.Y., 1994.

15.Strauss C, Quinn N. A Cognitive Theory of Cultural Mtfhing. Cambridge Univ. Press, 1998.

16.Wierzbicka A. Human emotions: universa or culture specific? // Amer. Anthropologist. 1986. Vol. 88. №

3.

ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова

(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

Variation is the fundamental property of language system and its functioning. The choice of linguistic expressions depends upon the situation of communication, social status of interlocutors, goal of interaction and other factors. Prepositions being flexible to all these factors show formal and semantic types of variation, the latter are realized in discourse.

В современной научной парадигме человек рассматривается и как автор вербальных текстов, и как пользователь языка, то есть как «языковая личность», проявляющаяся в процессе речепорождения. Согласно Ю.Н. Караулову, языковой личностью можно назвать совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) определённой языковой направленностью [5. С. 245].

Очевидно, что данное определение языковой личности в какой-то степени пересекается с многочисленными определениями дискурса в том их виде, как они приводятся в современных исследованиях. Например, дискурс трактуется как когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения [6. С. 19], как «текст плюс ситуация» [13. С. 43], как «...всё, что говорится и пишется, как процесс и результат речепроизводства, как синхронно осуществляемый процесс порождения текста или же его восприятия» [4. С. 13]. Таким образом, именно понятие дискурса является тем стержнем, который объединяет все элементы, составляющие речевую ситуацию, без учёта которой невозможно исследовать ни сами тексты, ни процесс речепорождения как таковой.

Известно, что выбор языковых средств в процессе речепорождения не произволен, а регламентируется ситуацией общения, личностями коммуникантов, целеустановкой и пр., то есть всем тем, что и составляет понятие дискурса. Не являются исключением и предлоги, которые вследствие своей синсемантичности, подвержены влиянию дискурса даже в большей степени, чем слова автосемантичные. Под синсемантией понимаем «способность языковой единицы выражать значение (для слова)... лишь в сочетании с другими языковыми единицами, на фоне контекста или ситуации» [3. С.63]. Именно дискурс обусловливает выбор говорящим данной единицы из ряда (иногда весьма обширного) предлогов с тождественным или сходным значением. Именно дискурс позволяет слушающему идентифицировать то значение предлога (в большинстве случаев многозначного), которое подразумевалось говорящим.

Возможные «сбои» в речи говорящего (например, затруднение в выборе предлога) приводят к тому, что и для слушающего весьма затруднительно «декодировать» информацию. Как правило, подобное развитие событий имеет место в ситуации, когда оба или один из коммуникантов в недостаточной мере владеют языком общения. В других случаях, если компетенция коммуникантов достаточна для кодировки и идентификации смысла, общение, как правило, не затруднено и акт коммуникации можно считать успешным.

Что же лежит в основе подобных языковых ситуаций? Каковы лингвистические предпосылки возможности выбора коммуникантом одной единицы из нескольких, одного значения из нескольких? На наш взгляд, ответы на эти вопросы невозможны без обращения к той ипостаси языковой системы, которая обычно определяется как «варьирование», «вариантность».

170

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Термин «вариантность» (вариативность) (от лат. varions, родительный падеж variantis «изменяющийся») имеет два толкования: 1) представление о разных способах выражения языковой сущности как о её модификации, разновидности или как об отклонении от некоторой нормы; 2) способ существования единиц языка и системы языковой в целом [7. С. 80].

Являясь фундаментальным свойством языковой системы и функционирования всех единиц языка, вариантность характеризуется с помощью понятий «вариант», «инвариант», «варьирование». Под вариантами понимаются разные проявления одной и той же сущности, например, видоизменения одной и той же единицы, которая при всех грамматических формах остаётся сама собой. «Вариантность - это изменение единицы языка в пределах её тождества» [11. С. 91]. Вариантность как свойство языковой системы проявляется при функционировании языка в варьировании, под которым понимается наличие в языке изофункциональных средств, передающих одно лингвистическое содержание [9. С. 49].

В соответствии с особенностями исследуемого материала выделяют различные типы (виды) варьирования (подробнее об этом см. [8; 10]). Чаще всего дифференцируются формальное и семантическое варьирование. В первом случае несколько единиц плана выражения соответствуют одному значению, во втором - наблюдается обратное соотношение: одна единица плана выражения имеет несколько значений [8.

С. 105; 12. С. 7-26].

Для рассматриваемых ситуаций актуальным является семантическое варьирование, которое проявляется на двух уровнях: внутреннее (внутрилексемное) семантическое варьирование и внешнее (межлексемное) семантическое варьирование. Отметим, что объектом исследования послужил корпус временных предлогов английского языка, достаточно представительный в количественном отношении и репрезентативный с позиции качественного состава, поскольку большинство временных предлогов имеют и другие значения (пространственные и/или абстрактные).

Внутреннее (внутрилексемное) семантическое варьирование имеет место в случае, если предлог представлен двумя или более временными значениями. В соответствии с точкой зрения И.В. Арнольд и В.Г. Вилюмана, семантическая структура слова может рассматриваться как множество лексикосемантических вариантов [1. С. 61; 2. С. 28]. Каждый лексико-семантический вариант (ЛСВ) представляет собой значение, реализующееся в условиях определённой дистрибуции и сочетаемости. Набор таких ЛСВ назовём семантическим рядом первого порядка для данного предлога.

Такой ряд не является элементарной, далее неделимой сущностью. Во многих случаях каждый из ЛСВ предлога имеет по два или более микро-ЛСВ, то есть семантических вариантов второго порядка, образующих соответственно семантические ряды второго порядка. Обычно в словарях, в том числе в Большом Оксфордском словаре, ЛСВ выделяются арабскими цифрами, а имеющиеся микро-ЛСВ - соответствующими буквенными индексами. Поясним сказанное на примере.

Предлог at, временные значения которого указаны в Большом Оксфордском словаре под римской цифрой IV, имеет три ЛСВ: ЛСВ1, ЛСВ2, ЛСВ3. ЛСВ1 определяется как "introducing the time at which an event happens" и выступает в двух микро-ЛСВ: микро-ЛСВ1а "with the time named" (например, at 2 p.m.) и

микро-ЛСВ1б "with the time indicated by an event" (например, at dinner). ЛСВ2 ("introducing the age at which one is") и ЛСВ3 ("of nearness or distance in time, interval") являются монокомпонентными, не состоящими из отдельных микро-ЛСВ, и потому не участвуют в отличие от ЛСВ1 в семантическом варьировании второго порядка. Таким образом, в данном случае в варьировании участвуют четыре семантические единицы: два микро-ЛСВ и два ЛСВ. Схематически семантическая структура предлога at представлена на рисунке 1.

Рис.1. Семантическая структура предлога "at"

171

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.