- •Электронное оглавление

- •ОТ РЕДАКТОРА

- •Aknowledgements

- •I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

- •Библиографический список литературы

- •ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. И.А. Макарова

- •Библиографический список литературы

- •ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ. Л.А. Манерно

- •Рис. 1. Представление роли прагматического коннектора, участвующего в реализации конкретного элемента дискурса

- •Рис. 2. Концептуальное интегрирование ментальных пространств анализируемой фразы

- •Рис. 3. Вводные и классифицирующее ментальные пространства основных лексических единиц текста рекламы

- •Рис. 4. Интегрированное пространство анализируемого отрывка рекламного дискурса

- •Библиографический список литературы

- •AN ANALYSIS OF FORCE DYNAMICS IN DISCOURSE. Mary Elaine Meagher

- •Introduction

- •1. Research protocol

- •1.1. Instrument

- •1.2. Subject

- •1.3. Method

- •1.3.1. Force Dynamics

- •13.2. Mental space construction

- •2. RB Scientist (IF-UNAM)

- •2.1. Corpus

- •2.2 Mental space construction

- •Figure 1. Mental space construction

- •2.3. Force dynamic analysis

- •Figure 2. Force dynamic analysis

- •2.4. Results

- •3. Conclusions

- •References

- •RELEVANCE THEORY IN TEXT AND DISCOURSE. Jutta Muschard

- •1. What is relevance theory?

- •1.1. Contextual effects

- •1.2. Processing effort

- •1.3. Optimal relevance

- •1.4. Concepts and entries

- •2. What's the good of relevance theory?

- •2.1. Translation studies and relevance theory

- •2.1.1. Legal text

- •2.1.2. Literary text

- •2.1.3. Result

- •2.2 Humour theories

- •REFERENCES

- •РЕЛЕВАНТНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. Л.В. Правикова

- •1. Предпосылки теории релевантности

- •2. Концептуальное ядро языка теории релевантности

- •3. Интердисциплинарные связи теории релевантности

- •Библиографический список литературы

- •II . СЕТЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ. ФРЕЙМОВАЯ СЕМАНТИКА

- •ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФРЕЙМОВЫХ СВЯЗЕЙ В НОМИНАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННОМ С АМЕРИКАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ. В. В. Визаулина

- •Рис. Тематические фреймы

- •Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов

- •Библиографический список литературы

- •КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова

- •Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

- •Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

- •Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера

- •Рис. 4. Доменное пространство предлогов

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •Рис. 1. Факторы быстрого распознавания рекламного текста

- •Рис. 2. Фрейм концепта «журнал»

- •Рис. 3. Тематический фрейм анализируемого рекламного сообщения

- •Рис. 4. Лексический фрейм анализируемого сообщения

- •Рис. 5. Фрейм словосочетания toothpaste

- •Рис. 6. Фрейм торговой марки

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Связи между значениями слов в рамках лексико-семантического поля

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •III . КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА. МЕДИАЛИНГВИСТИКА

- •КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКУРСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О. В. Александрова

- •Библиографический список литературы

- •REFERENCES

- •ВВЕДЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫЕ ГРАММАТИКИ. B.A. Гуреев

- •Библиографический список литературы

- •ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ С РЕДУКЦИЕЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫХ АКТАНТОВ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ. Н.С. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •ЖАНРОВО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РУБРИКИ «ОПРОС МНЕНИЙ»). О.В. Крылова

- •Условные обозначения

- •Библиографический список литературы

- •ТРАНСФОРМАЦИИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУППЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРЕССЫ). Н.В. Рябченко

- •Рис. Существительные смешанного склонения

- •Библиографический список литературы

- •КОНЦЕПТЫ И ИХ СВЯЗИ В ТЕКСТЕ . H.A. Сёмнина

- •Таблица 1. Концепты, раскрывающие признаки деятеля и их выражение в тексте

- •Таблица 2. Концепты, раскрывающие пространственно-временные характеристики деятельности и их выражение в тексте

- •Таблица 3. Концепты, обозначающие компоненты деятельности и их выражение в тексте

- •Рис. 1. Концептуальная система гипертекста о компании AMD

- •Рис. 2. Иерархическая организация концептов, представляющих продукт деятельности

- •Библиографический список литературы

- •ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов

- •Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря

- •Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

- •Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

- •Рис. 4. Страница словообразовательных элементов

- •Рис. 5. Основная схема линков словаря

- •Библиографический список литературы

- •IV. НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. ТЕРМИН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ТЕКСТЕ. A.A. Абдулфанова

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ ТЕРМИНА В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ. П.Ф. Ельцова

- •Библиографический список литературы

- •ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МОДУСА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ. И.Ю. Кремер

- •Библиографический список литературы

- •Принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПОВ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). И.Н. Рогожникова

- •Библиографический список литературы

- •V. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И ЕЁ ОТРАЖЁННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СЛОВАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ.

- •КОМПЛИМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА (на материале американского варианта английского языка). A.B. Бобенко

- •Библиографический список литературы

- •Таблица. Представленность структурных типов слов в текстовых источниках

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА. И.С. Гаврилина

- •Библиографический список литературы

- •Цитируемая литература

- •ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН В ЭПИСТОЛЯРНОМ КОНТЕКСТЕ. С.И. Гарагуля

- •Рис. 1. Система имени Molly Tompkins

- •Рис. 2. Система имени актрисы Patrick Campbell

- •Библиографический список литературы

- •РОЛЬ КОНТЕКСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЛАГОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА GLITTER). Е.В. Калинычева

- •Библиографический список литературы

- •РУССКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ. T.A. Комова

- •Рис. «Поле» мечты в русском и английском языках

- •Библиографический список литературы

- •ЛИЧНОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ: СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ. С. M. Пан

- •Библиографический список литературы

- •ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова

- •Рис.1. Семантическая структура предлога "at"

- •Рис. 2. Внутрисистемная иерархия единиц семантического варьирования

- •Библиографический список литературы

- •РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО АКТА НЕСОГЛАСИЯ/ ОТКАЗА. И.А. Постоенко

- •Библиографический список литературы

- •Список использованных художественных произведений и принятые сокращения

- •Библиографический список литературы

- •ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТЕКСТА ЛИМЕРИКА. Ю. П. Суханова

- •Библиографический список литературы

- •ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова

- •Рис. 1. Дейктическая деятельность 187

- •Рис 2. Дейксис в процессе номинации

- •Библиографический список литературы

- •Рис. Лексико-семантические варианты английского слова "room"

- •Библиографический список литературы

- •НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗЦОВОМ ЧИТАТЕЛЕ. И.А. Щирова

- •Библиографический список литературы

- •VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

- •ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С НЕМЕЦКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ "SEIN + ZU + INFINITIV". Л.А. Алексанова

- •Таблица

- •Библиографический список литературы

- •Список источников примеров и их сокращений

- •АНТОНИМИЧЕСКАЯ КОГЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. H.Б. Боева

- •Библиографический список литературы

- •Библиографический список литературы

- •К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Л.В. Колотилова

- •Библиографический список литературы

- •КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИИ: ИМПЛИЦИТЕН ЛИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСИС? M. M. Коровкин

- •Библиографический список литературы

- •НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. Л.А. Нефёдова

- •Библиографический список литературы

- •СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЖАНРАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (FEATURE) И БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (PROFILE). В.А. Тырыгина

- •Библиографический список литературы

- •ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. O.B. Червакова

- •Библиографический список литературы

- •ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА. B.E. Чернявская

- •Библиографический список литературы

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •CONTENTS

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

изолирующему. Это выражается в разрушении старого флективного строя и замене его новым, аналитическим. Отсюда своеобразие современного языка, которое находит отражение, с одной стороны, в избытке формальных признаков для обозначения грамматической категории, в асимметрии строения парадигм отдельных категорий, а с другой - в стремлении к преодолению избыточности в процессе замены маркеров флективного характера аналитическими, выравниванию парадигм.

В системе склонения существительных в современном немецком языке влияние этой тенденции проявляется: 1) в упрощении парадигмы склонения, что выражается как в унификации разных типов склонения, так и в унификации падежных окончаний в рамках одного типа склонения; 2) в увеличении роли аналитических форм при выражении падежа.

Более активно эти процессы протекают в разговорной речи, что связано с характерной для неё меньшей обязательностью языковых норм, менее интенсивно - в литературном языке, над которым довлеют языковые нормы, но который всё же не останавливается в своём развитии, опережая нормы, зафиксированные в грамматиках и словарях. Интенсивность проявления новых тенденций в развитии языка варьируется в разных функциональных стилях. Наиболее чутко на языковые изменения реагирует язык прессы. Здесь, «как в фокусе, сосредоточиваются новые живые тенденции языка, выступая несравненно выпуклее и непосредственнее, чем в других функциональных стилях» [3. С. 1].

На основании проведённого нами анализа текстов журналов "Stern" и "Spiegel" можно сделать выводы о тенденциях в развитии системы склонения немецкого существительного в языке прессы.

Унификация разных типов склонения выражается в переходе существительных слабого склонения в сильное. В диахронии эта тенденция очевидна [4. С. 107]. Нельзя, однако, утверждать, что этот процесс носит массовый характер. В текстах современной прессы встречаются существительные, имеющие флексию слабого склонения -en в косвенных падежах, которые зафиксированы в словарях как относящиеся к сильному склонению. Эти существительные могут быть и одушевлёнными и неодушевлёнными. В основном это слова иностранного происхождения. Основным фактором перехода существительных из сильного склонения в слабое является влияние грамматической аналогии: часто в разряд слабых существительных переходят заимствованные слова, оканчивающиеся на суффиксы -ant, -ent, -at и т.п. Повидимому, важным условием принадлежности существительного к слабому склонению является мужской род. В исследованном материале имеются примеры оформления существительных среднего рода флексией -en в косвенных падежах. При этом меняется и род существительного: für ihren Mandaten (Spiegel. 1998. № 41).

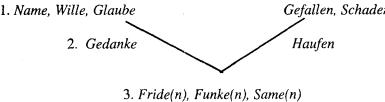

Интересны изменения, происходящие в группе существительных смешанного склонения. С одной стороны, они обнаруживают тенденцию к срастанию их основы с флексией -п (что выражается в закреплении этой формы в именительном падеже), вследствие чего они могут перейти в разряд сильного склонения. С другой стороны, некоторые существительные этой группы теряют этот маркер даже в косвенных падежах, что тоже переводит их в разряд сильных существительных. Эти тенденции можно изобразить следующей схемой (см. рис.). За основу нами взяты результаты исследования частотности употребления форм именительного падежа единственного числа существительных смешанного склонения в текстах современной прессы [7. С. 326], где: 1- полярные случаи оформления именительного падежа; 2 - более частотный вариант; 3 - одинаково правильны обе формы (причём существительные Wille и Name обнаруживают тенденцию к утрате флексии -en в косвенных падежах).

Рис. Существительные смешанного склонения

103

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Таким образом, существительные смешанного склонения делятся на две группы, в каждой из которых действуют свои тенденции, но они ведут к одному результату - к переходу этих существительных в сильное склонение.

Наблюдается унификация падежных окончаний в рамках одного типа склонения. В сильном склонении существительных в современном немецком языке обязательными падежными флексиями являются флексия родительного падежа единственного числа -s и дательного падежа множественного числа -п. Однако ещё совсем недавно (с исторической точки зрения) обязательным был маркер дательного падежа единственного числа -е, употребление флексии -s в генитиве единственного числа не знало исключений, тогда как нормой современного литературного языка является употребление имен собственных (имена, фамилии и т.п.) без маркера -s. У географических названий эта флексия также часто опускается, особенно в иностранных названиях (des Inn, des Nil [5. С. 249]). Колеблется употребление -s y существительных названий народов, особенно иностранного происхождения (des Israeli(s) [5. С. 251]). Названия месяцев также могут утрачивать флексию родительного падежа единственного числа (des Mai(s) [5. С. 254]), названия эпох и стилей часто стоят без -s (des Barock(s) [5. С. 255]).

Втекстах прессы встречаются случаи, где существительные утрачивают флексию родительного падежа даже там, где это не допускается нормой. Такую тенденцию обнаруживают следующие типы существительных:

1) имена собственные, названия книг, газет, улиц, автомашин и т.п., особенно, если это заимствованные существительные, например: die Kampagne des "Euro Wirtschaftsmagazin" (Sterm. 1998. №41);

2) некоторые имена нарицательные, причём как слова иностранного происхождения, так и некоторые исконно немецкие существительные, например: des Smog (Stern. 1997. № 41), des Stau (Spiegel. 1998. № 18).

Всвязи с тем, что формы без -s в родительном падеже распространяются на всё большее количество языковых фактов, некоторые учёные, в частности Г. Мозер, говорят о намечающемся исчезновении родительного падежа.

Скорее всего, это является некоторым преувеличением. Флексия -s выпадает чаще всего у существительных, имеющих какой-либо детерминатив (артикль, указательное местоимение и т.п.), выражающий значение генитива единственного числа. В данном контексте речь может идти о замене флективного маркера аналитическим, об экономии языковых средств. Кроме того, многочисленным случаям элиминации -s в генитиве единственного числа противостоят единичные случаи избыточного маркирования этой формы. Часто флексия родительного падежа сохраняется у субстантивированных частей речи: zu den Stoffschalen ihres Ichs (Stern. 1998. № 51).

Во множественном числе дательного падежа флексия -п достаточно устойчива, однако и здесь не обходится без исключений. Случаи выпадения ограничиваются в основном областью употребления единиц меры и количества: auf wenigen Quadratmeter Fläche (Spiegel. 1998. №41).

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в современном немецком языке существительное становится всё более и более морфологически невыразительным. Для включения в предложение и выражения грамматических категорий оно нуждается в дополнительных средствах. Помимо артикля таким средством являются предлоги. В некоторых случаях наличие предлога настолько обеспечивает выражение синтаксической функции существительного, что артикль не включается в группу существительного.

Всовременном немецком языке обращает на себя внимание обилие конструкций «предлог + существительное без артикля», где у существительных, относящихся к слабому склонению, отсутствует флексия -en, а у существительных, относящихся к сильному, – -s, например: wegen Totschlag, mit Assistent

(Spiegel, 1998. № 4).

Вданном контексте представляется правомерным говорить о свёртывании падежной парадигмы существительного и переходе к «предложному склонению»[1. С. 12]. По мере стабилизации связи определённого падежа с определёнными предлогами двоякое выражение одной и той же семантики становится избыточным. Происходит развитие в направлении контекстуальных уточнений значений падежа

ксложному синтаксическому маркеру «предлог + падежное окончание», от него к простому синтаксическому маркеру. Возникает

104

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

«предложное склонение», представляющее собой парадигму, но уже не морфологическую, а синтаксическую, основу которой составляет не словоизменение существительного как части речи, а противопоставление определённых синтаксических форм, выражающих определённые значения, свойственные ранее падежным формам существительного.

Помимо конструкций с предлогом, существительное без артикля и падежной флексии согласно современным нормам может употребляться также в сочетаниях, выражающих отношения меры и количества (eines Glases Wein), в конструкциях «имя + фамилия» (Anna Marias Erfolge), в сочетаниях с существительными, обозначающими титул, звание и т.п. (Regierungsrat Professor Pfeifers Rede). В подобных сочетаниях морфологически невыразительный компонент включается в предложение через другой член группы существительного, имеющий падежную флексию. С середины XIX века в языке начинают распространяться сочетания, где один компонент превратился в название другого (die Brigade Mutter, die Arbeitsgruppe Sport) [6. C. 347]. Аффлективное оформление подобных сочетаний противоречит нормам. Компонент, стоящий в аффлективной форме, выступал раньше с предлогом, артиклем и во флективной форме. В текстах современной прессы подобные конструкции получили широкое распространение: der Finanzminister Deutschland (Spiegel. 1998. № 4), in einer Art Sicherungswettbewerb (Spiegel. 1998. № 41), ihr Englisch hat einen schonen Tropfen französische Farbe (Stern. 1999. № 50).

Грамматическое оформление подобных сочетаний связано с более глубинными процессами в языке, чем перестройка склонения. «Изменение морфологических форм является обнаружением категориальных изменений» [2. С. 12]. В связи с появлением конструкций с существительным без падежной флексии и артикля О. Мензингом и Л. Зюттерлином был высказан тезис о развитии в немецком языке «единого» или

«общего» падежа (Einheitskasus, Gemeinschaftskasus, Nullkasus, neutraler Kasus и т.п.) [8. С. 136].

Другие исследователи полагают, что в рассмотренных выше случаях речь идёт не о развитии нового падежа, а об изменениях в сфере употребления падежей. В частности, говорят об экспансии именительного падежа [9. С. 202]. Предполагается, что в подобных сочетаниях один из компонентов превращается в постоянный отличительный признак другого, в его название. Функция называния этого компонента определяет и его падеж - именительный.

В.Г. Адмони указывает на то, что подобное оформление возможно лишь в рамках группы существительного (что не характерно для общего падежа в тех языках, где он есть) и так или иначе связано с тенденцией к монофлексии. Под монофлексией понимается существующая в немецком языке тенденция снабжать лишь один член синтаксической группы существительного грамматическим показателем, выражающим синтаксические отношения всей группы. Поэтому, по его мнению, если и можно было говорить о тенденции к возникновению какого-либо нового падежа, то речь должна была бы идти о зарождении отнюдь не общего падежа, а некоего специального падежа, привязанного к группе существительного и к её монофлективной тенденции. Такой падеж он предлагает называть «монофлективом» (Monoflexiv) или «заменительным» падежом (Vikaritiv) [4. С, 254].

Проблема трактовки принципов оформления рассматриваемых нами конструкций -вопрос дискуссионный и заслуживает особого изучения.

Итак, вследствие унификации парадигм склонения и унификации падежных окончаний существительное становится в морфологическом плане всё более невыразительным. Способность утрачивать флексию существительное приобретает в том случае, если есть какой-либо детерминатив, выражающий падежные отношения. Таким детерминативом может быть артикль, местоимение, предлог либо другое существительное (в рамках группы существительного). Особенно тяготеют к утрате маркеров флективного характера заимствованные существительные, оканчивающиеся на иностранные суффиксы, а также существительные имена собственные, или существительные, выполняющие функцию имён собственных - функцию называния.

Библиографический список литературы

1.Ермолаева Л. С. Аспекты изучения динамики морфологических категорий в германских языках // Динамика морфологических категорий в германских языках: Темат. сб. науч. тр. Калинин, 1988.

2.Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Историческая морфология немецкого языка. Л., 1968.

105

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.