- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.1. Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения

- •1.2. Характеристика систем жизнеобеспечения

- •1.3. Планировочная структура и функциональное зонирование городов

- •1.4.4. Основы архитектурно-строительного проектирования

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2

- •2.1. Классификация улиц и дорог

- •2.3. Конструкция улиц и дорог

- •2.5. Основы проектирования улиц и дорог

- •2.6. Инженерные сети на городских улицах

- •2.7. Освещение городских улиц

- •2.8. Озеленение улиц и дорог

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 строительство и ремонт улиц и дорог

- •3.1. Основы технологии строительства городских дорог

- •3.2. Дорожностроительные машины и механизмы

- •3.3. Технология укладки асфальтобетонных покрытий

- •3.4. Эксплуатация улиц и дорог

- •Глава 4

- •4.1. Основные задачи санитарного благоустройства городов

- •4.2. Характеристика твердых бытовых отходов

- •4.2.1. Состав твердых бытовых отходов

- •4.4.2. Технические средства для сбора и удаления твердых бытовых отходов

- •4.5.5. Мусоросжигательные заводы

- •Глава 5 уборка городских улиц и площадей

- •5.1. Организация уборки улиц

- •5.2. Летняя уборка городских территорий

- •Характеристика полнвомоечных машин

- •5.3. Зимняя уборка городских территорий

- •Вопросы к главе 5

- •Библиографический список

- •Раздел II

- •Глава 1 системы и схемы водоснабжения

- •1.1. Классификация систем водоснабжения

- •1.2. Схемы и основные элементы систем водоснабжения

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2 расчетные расходы воды

- •2.1. Нормы недопотребления

- •2.2. Режимы водонотребления

- •Расчетные показатели душевых сеток

- •Глава 3

- •Вопросы к главе 2

- •3.1. Оценка источника водоснабжения

- •3.2. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4 насосы II насосные станции

- •4.1. Свободные напоры

- •4.2. Классификация водоподъемных устройств. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •4.3. Основные характеристики насосов

- •4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

- •4.5. Насосные станции

- •Глава 5 улучшение качества питьевой воды

- •5.1. Свойства и качество природных вод

- •5.2. Технологические схемы водоочистных станций

- •I подъема; 2 - смесители; 3 - реагентный цех; 4 - камера хлопьеобразования;

- •Технологические сооружения водоочистной станции

- •5.4. Смесители

- •5.5. Камеры хлопьеобразования

- •5.6. Отстойники

- •5.7. Фильтры

- •Загрузка скорых филы ров

- •5.8. Установки для обеззараживания волы

- •Глава 6 запасные и регулирующие емкости

- •6.1. Классификация и назначение

- •6.2. Водонапорные башни

- •Глава 7 водопроводы и водопроводные сети

- •7.2. Проектирование водопроводных линий

- •7.3. Трассировка водопроводных линий

- •7.4. Выбор схемы питания и подготовка водопроводной сети к расчету

- •7.6. Устройство сетей и сооружений на них

- •Глава 8

- •8.1. Общие понятия. Классификация сточных вод

- •8.2. Системы и схемы канализации

- •8.3. Нормы водоотведения

- •8.4. Основы гидравлического расчета канализационной сети

- •8.5. Канализационные насосные станции

- •Вопросы к главе 8

- •Раздел III городские системы энергообеспечения

- •Глава 1

- •1.2. Рост городов и развитие систем энергоснабжения

- •Глава 2 топливно-энергетические ресурсы

- •2.2. Техническая и энергетическая характеристика топлива

- •2.4. Состав и объем продуктов сгорания

- •2.5. Энтальпия воздуха и продуктов горения

- •2.6. Способы сжигания топлива

- •Глава 3

- •3.1. Потребление электроэнергии на нужды города

- •3.1.1. Характеристика городских потребителей электроэнергии

- •3.2.3. Годовые расходы теплоты

- •Глава 4

- •4.1. Назначение и классификация

- •4.2 Технологический комплекс котельной установки

- •4.3. Характеристика тепловых схем котельных установок

- •4.5. Тепловой баланс н энергетическая характеристика котлоагрегата

- •4.6. Выбор типа и мощности котлоагрегатов

- •4.7. Технико-экономическая оценка котельных установок

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5 электрические станции

- •5.1. Назначение и классификации

- •5.2. Характеристика рабочего процесса тэс

- •5.3. Устройство и принцип действия паровых турбин

- •5.5. Общая технологическая и тепловая схемы электростанции

- •5.6. Электрическая часть электростанций

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6 система теплоснабжения города

- •6.5. Гидравлический и тепловой расчет сети

- •6.6. Способы прикладки и строительные конструкции тепловых сетей

- •6.7. Технико-экономические показатели транспорта теплоты

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7 система электроснабжения городов

- •7.1. Основы построения систем электроснабжения

- •7.1.1. Общая характеристика систем электроснабжения

- •7.2. Схемы и устройства систем электроснабжения

- •7.2.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения

- •7.2.3. Линии электропередачи

- •7.3.3. Выбор сечения проводов и кабелей

- •7.4. Режимы работы электрических сетей

- •7.4.1. Качество электроэнергии

- •Раздел IV городская транспортная система

- •Глава 1 схемы и элементы транспортной сети

- •1.1. Транспортная классификация городов

- •1.2. Принципы формирования городской транспортной системы

- •1.3. Схемы транспортных сетей

- •Глава 2

- •2.2. Пропускная способность многополосной проезжей части

- •2.4. Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 передвижения населения в городе

- •3.1. Цели передвижений населения в городе

- •3.2. Подвижность населения

- •3.3. Характер расселения жителей города

- •3.4. Затраты времени на передвижения

- •Максимальная дальность поездки

- •Глава 4 городской пассажирский транспорт

- •4.2. Требования, предъявляемые к городскому пассажирскому транспорту

- •4.4. Устройство подвижного состава городского транспорта

- •Глава 5

- •5.1. Состав и содержание проекта

- •5.4. Построение картограмм пассажиропотоков

- •5.5. Выбор вила транспорта и определение потребности в подвижном составе

- •5.6. Обследования пассажирских потоков

- •12 3 4 Баллы

- •Результаты обследования пассажиропотока на автобусном маршруте

- •Глава 6

- •6.1. Особенности маршрутного обслуживания населения

- •6.4. Принципы формирования рациональной маршрутной системы

- •6.6. Корректировка маршрутов

- •6.7. Обустройство маршрутов и парков

- •Глава 7

- •7.2. Разработка маршрутного расписания

- •7.5. Оценка качества обслуживания пассажиров

- •7.6. Технико-экономические показатели городского пассажирского транспорта

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения 6

- •Глава 6. Система теплоснабжении города 330

- •Раздел IV Городская транспортная система

- •Глава 1. Схемы и элементы транспортной сети 380

- •Глава 7. Организация работы городского пассажирского транспорта 468

2.6. Способы сжигания топлива

Процесс горения в значительной мере определяет надежность и экономичность работы всех топливоиспользующих агрегатов. Поэтому так важно иметь эффективное топливосжигающее устройство.

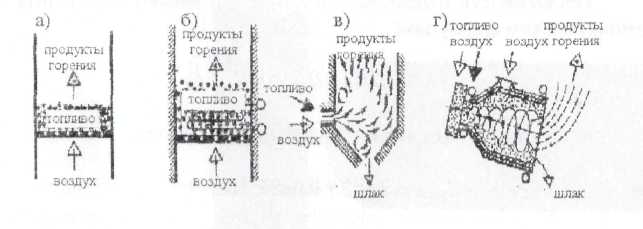

В основу классификации способов сжигания положена аэродинамическая характеристика процесса, определяющая условия подвода окислителя к зоне реакции горения. Эти условия оказывают основное влияние на удельную производительность и экономичность топочного процесса. Различают слоевой, циклонный, в кипящем слое и факельный способы сжигания топлива.

При слоевом способе сжигания (рис. 2.1, а) твердое топливо, находящееся на неподвижной или движущейся колосниковой ре-

шетке, омывается воздухом, подаваемым снизу. Основная часть топлива сгорает в виде кокса (твердого остатка, образующегося после выхода разложившихся в результате нагрева угля кислородосодер-жащих молекул) в самом слое. Этот способ просто осуществить, однако он требует повышенного расхода воздуха, обладает высокой инерционностью и малым теплонапряжением.

При увеличении скорости воздуха через слой топлива, лежа- щего на распределительной решетке, до критического значения, ко гда сила, создаваемая потоком воздуха, становится равной силе тя жести, устойчивость частиц в слое нарушается, начинается «кипе- ние» слоя (рис. 2.1, б). При кипении слой топлива высотой 0,5-0,6 м увеличивается в объеме в 1,5-2 раза. В 1 м3 может находиться 400- 600 кг топлива. Скорость сгорания составляет от 40 до 400 кг/ч на 1 м2 решетки. Тепловое напряжение топки достигает 1 МВт/м. Не высокая температура слоя позволяет размещать внутри него часть поверхностей нагрева.

![]()

а - слоевой, б - в кипящем слое, в - факельный, г - циклонный

• коэффициент

избытка воздуха

![]()

через горелки, что обусловливает хороший контакт с воздухом и высокую скорость выгорания. Факельный способ позволяет достичь в сравнительно небольших объемах высокую плотность теплового потока (до 2 МВт/м3). К достоинствам этого способа сжигания относится возможность полной механизации и автоматизации процесса. Топки, в которых реализуется данный способ, называются камерными. Эти топки могут иметь практически любую мощность при сжигании всех видов топлива.

Циклонный способ сжигания (рис. 2.1, г) большого распространения не получил. Суть данного способа заключается в том, что дробленый уголь подается в цилиндрическую камеру сгорания (циклон) и под действием воздуха, тангенциально подводимого с большой скоростью, отбрасывается к стенкам камеры. В результате происходит интенсивное выгорание частиц кокса и эффективная сепарация жидкого шлака.

Характеристика работы топок включает в себя следующие по- казатели:

![]()

• удельная тепловая нагрузка (форсировка) топки, т. е. количество теплоты, выделяемое на 1 м2 сечения топки,

• тепловая мощность топки - количество теплоты, которое выделяется при сжигании топлива в топочной камере или сжигаю- щем устройстве

• тепловое напряжение ооъема топки, или количество теплоты, выделенное в 1 м3 объема топки,

α = V / V0

• относительные потери теплоты вследствие химического не дожога, когда в продуктах горения имеются СО, Н и СН4,

q3 = Q3 / QT

• относительные потери теплоты вследствие механического недожога, когда в золе и шлаке имеются невыгоревшие частицы топлива,

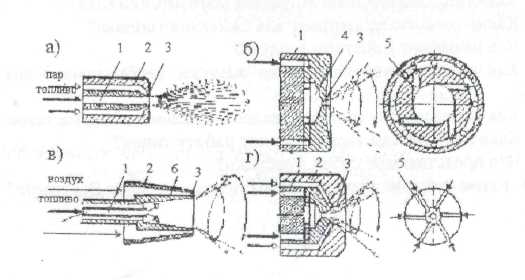

По конструкции топливосжигающие устройства весьма разнообразны, но при их создании стремятся к увеличению диапазона регулирования тепловой мощности, снижению коэффициента избытка воздуха и потерь. Для сжигания жидкого топлива служат форсуночные устройства, состоящие из форсунки и воздухонаправ-ляющего устройства (рис. 2.2). По способу распыления топлива форсунки можно разделить на 3 группы: 1) с распыляющей средой (воздух или пар); 2) механические и 3) комбинированные (газомеханические).

В воздушных форсунках топливо распыляется сжатым воздухом (р = 0,1...0,3 МПа), расход которого составляет 0,2-0,3 кг/кг топлива. В паровых форсунках распыление осуществляется главным образом за счет кинетической энергии пара (р - 0,4...0,6 МПа) в количестве 0,2-0,7 кг/кг топлива. Эти форсунки обеспечивают высокое качество распыла и большой диапазон регулирования производительности .

В механических форсунках распыление топлива происходит за счет его подачи топливным насосом через вихревую камеру (4) и сопло (3) или на вращающийся корпусной стакан (6) для распыления. С целью использования преимуществ паровой и механической форсунок создают комбинированные паромеханические форсунки, в которых имеются две группы каналов для топлива (1) и пара (2), подаваемых под давлением через вихревую камеру (4) и сопло (3) в топку топливоиспользуюшего оборудования.

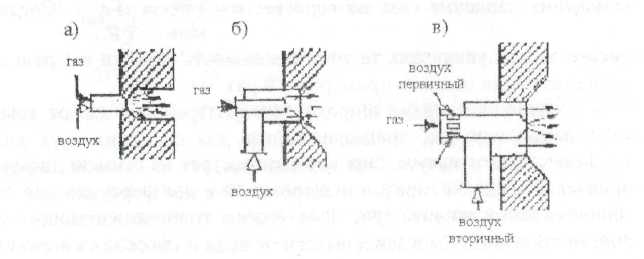

Для сжигания газового топлива применяются горелки, которые в зависимости от способа перемешивания топлива с воздухом подразделяются на горелки (рис. 2.3): 1) полного предварительного смешения, обеспечивающие подачу в топку полностью готовой газовоздушной смеси; 2) диффузионные, обеспечивающие раздельную подачу необходимого количества газа и воздуха в топку; 3) частичного предварительного смешения, обеспечивающие подачу в топку частично подготовленной газовоздушной смеси.

Рис. 2.2. Схемы форсунок:

а - паровых; б - механических; в - ротационных; г - паромеханических;

1 - канал топлива; 2 - патрубок воздуха (пара); 3 - сопло; 4 - вихревая камера; 5 - шайба распылителя с каналами; 6 - стакан

Рис. 2.3. Принципиальная схема газовых горелок:

а - кинетическая полного предварительного смешения.

б -диффузионная, в - диффузионно-кинетическая

Диффузионные подовые горелки состоят из газового коллектора из стальной трубы, в которой в шахматном порядке просверлены два ряда отверстий под углом 90°. Эти горелки устанавливают в щели, выложенной из огнеупорного кирпича. Воздух и газ подаются в топку раздельно, а их смешение происходит при горении. Данный тип горелок обеспечивает сжигание газа с коэффициентом избытка воздуха а = 1,05... 1,1. В горелке с частичным предварительным смешением газ и воздух подаются раздельно, а их смешение происходит на выходе из горелки в туннели и заканчивается при горении в топке. Короткофакельные горелки имеют газовое сопло с 4-6 газовыпускными отверстиями, просверленными под углом 45°, а длиннопламенные - с одним центральным отверстием.

Газовые горелки должны обеспечивать длительную, устойчивую работу без отрыва и проскока пламени в диапазоне от минимальной до максимальной тепловой мощности. По уровню давления газовые горелки бывают: 1) низкого давления р < 0,05 кгс/см"; 2) среднего (0,05 < р < 3 кгс/см2) и 3) высокого давления (р > > 3 кгс/см2). Диапазон устойчивой работы определяет и пределы изменения давления газа на горелке: п = Qmax /Qmin ≈√pmax /pmin

Следовательно, чтобы увеличить тепловую мощность горелки в 3 раза давление газа надо поднять примерно в 9 раз.

В настоящее время широкое распространение имеют комбинированные горелки, предназначенные для сжигания двух видов топлива - газа и мазута. Эти горелки состоят из газовой диффузионно-кинетической горелки и встроенной в нее форсунки для сжигания жидкого топлива (рис. 2.4). Выбор топливосжигающих устройств производится в зависимости от вида и способа сжигания топлива в соответствии с требуемой тепловой мощностью, удельной тепловой нагрузкой топки и тепловым напряжением топочного объема. При этом должно обеспечиваться полное сжигание топлива

с оптимальным коэффициентом избытка воздуха при отсутствии тепловых потерь, вызванных механическим или химическим недожогом топлива.

Рис. 2.4. Схема газомазутной горелки:

1 - мазутная форсунка, 2-газовоздушная камера, 3 и 4- регистры вторичного и первичного воздуха

Вопросы к главе 2

Какие показатели являются основными характеристиками топлива?

Какой состав имеет твердое топливо?

Как определяется энергетическая ценность топлива?

Какие способы применяют для сжигания топлива?

Что называют избытком воздуха?

Как определяется количество воздуха, необходимого для горения

топлива?

Как определяется состав и теплосодержание дымовых газов?

Какие показатели характеризуют работу топок?

Что представляют собой форсунки?

10. Какие принципиальные схемы газовых горелок Вы знаете?