- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.1. Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения

- •1.2. Характеристика систем жизнеобеспечения

- •1.3. Планировочная структура и функциональное зонирование городов

- •1.4.4. Основы архитектурно-строительного проектирования

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2

- •2.1. Классификация улиц и дорог

- •2.3. Конструкция улиц и дорог

- •2.5. Основы проектирования улиц и дорог

- •2.6. Инженерные сети на городских улицах

- •2.7. Освещение городских улиц

- •2.8. Озеленение улиц и дорог

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 строительство и ремонт улиц и дорог

- •3.1. Основы технологии строительства городских дорог

- •3.2. Дорожностроительные машины и механизмы

- •3.3. Технология укладки асфальтобетонных покрытий

- •3.4. Эксплуатация улиц и дорог

- •Глава 4

- •4.1. Основные задачи санитарного благоустройства городов

- •4.2. Характеристика твердых бытовых отходов

- •4.2.1. Состав твердых бытовых отходов

- •4.4.2. Технические средства для сбора и удаления твердых бытовых отходов

- •4.5.5. Мусоросжигательные заводы

- •Глава 5 уборка городских улиц и площадей

- •5.1. Организация уборки улиц

- •5.2. Летняя уборка городских территорий

- •Характеристика полнвомоечных машин

- •5.3. Зимняя уборка городских территорий

- •Вопросы к главе 5

- •Библиографический список

- •Раздел II

- •Глава 1 системы и схемы водоснабжения

- •1.1. Классификация систем водоснабжения

- •1.2. Схемы и основные элементы систем водоснабжения

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2 расчетные расходы воды

- •2.1. Нормы недопотребления

- •2.2. Режимы водонотребления

- •Расчетные показатели душевых сеток

- •Глава 3

- •Вопросы к главе 2

- •3.1. Оценка источника водоснабжения

- •3.2. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4 насосы II насосные станции

- •4.1. Свободные напоры

- •4.2. Классификация водоподъемных устройств. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •4.3. Основные характеристики насосов

- •4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

- •4.5. Насосные станции

- •Глава 5 улучшение качества питьевой воды

- •5.1. Свойства и качество природных вод

- •5.2. Технологические схемы водоочистных станций

- •I подъема; 2 - смесители; 3 - реагентный цех; 4 - камера хлопьеобразования;

- •Технологические сооружения водоочистной станции

- •5.4. Смесители

- •5.5. Камеры хлопьеобразования

- •5.6. Отстойники

- •5.7. Фильтры

- •Загрузка скорых филы ров

- •5.8. Установки для обеззараживания волы

- •Глава 6 запасные и регулирующие емкости

- •6.1. Классификация и назначение

- •6.2. Водонапорные башни

- •Глава 7 водопроводы и водопроводные сети

- •7.2. Проектирование водопроводных линий

- •7.3. Трассировка водопроводных линий

- •7.4. Выбор схемы питания и подготовка водопроводной сети к расчету

- •7.6. Устройство сетей и сооружений на них

- •Глава 8

- •8.1. Общие понятия. Классификация сточных вод

- •8.2. Системы и схемы канализации

- •8.3. Нормы водоотведения

- •8.4. Основы гидравлического расчета канализационной сети

- •8.5. Канализационные насосные станции

- •Вопросы к главе 8

- •Раздел III городские системы энергообеспечения

- •Глава 1

- •1.2. Рост городов и развитие систем энергоснабжения

- •Глава 2 топливно-энергетические ресурсы

- •2.2. Техническая и энергетическая характеристика топлива

- •2.4. Состав и объем продуктов сгорания

- •2.5. Энтальпия воздуха и продуктов горения

- •2.6. Способы сжигания топлива

- •Глава 3

- •3.1. Потребление электроэнергии на нужды города

- •3.1.1. Характеристика городских потребителей электроэнергии

- •3.2.3. Годовые расходы теплоты

- •Глава 4

- •4.1. Назначение и классификация

- •4.2 Технологический комплекс котельной установки

- •4.3. Характеристика тепловых схем котельных установок

- •4.5. Тепловой баланс н энергетическая характеристика котлоагрегата

- •4.6. Выбор типа и мощности котлоагрегатов

- •4.7. Технико-экономическая оценка котельных установок

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5 электрические станции

- •5.1. Назначение и классификации

- •5.2. Характеристика рабочего процесса тэс

- •5.3. Устройство и принцип действия паровых турбин

- •5.5. Общая технологическая и тепловая схемы электростанции

- •5.6. Электрическая часть электростанций

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6 система теплоснабжения города

- •6.5. Гидравлический и тепловой расчет сети

- •6.6. Способы прикладки и строительные конструкции тепловых сетей

- •6.7. Технико-экономические показатели транспорта теплоты

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7 система электроснабжения городов

- •7.1. Основы построения систем электроснабжения

- •7.1.1. Общая характеристика систем электроснабжения

- •7.2. Схемы и устройства систем электроснабжения

- •7.2.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения

- •7.2.3. Линии электропередачи

- •7.3.3. Выбор сечения проводов и кабелей

- •7.4. Режимы работы электрических сетей

- •7.4.1. Качество электроэнергии

- •Раздел IV городская транспортная система

- •Глава 1 схемы и элементы транспортной сети

- •1.1. Транспортная классификация городов

- •1.2. Принципы формирования городской транспортной системы

- •1.3. Схемы транспортных сетей

- •Глава 2

- •2.2. Пропускная способность многополосной проезжей части

- •2.4. Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 передвижения населения в городе

- •3.1. Цели передвижений населения в городе

- •3.2. Подвижность населения

- •3.3. Характер расселения жителей города

- •3.4. Затраты времени на передвижения

- •Максимальная дальность поездки

- •Глава 4 городской пассажирский транспорт

- •4.2. Требования, предъявляемые к городскому пассажирскому транспорту

- •4.4. Устройство подвижного состава городского транспорта

- •Глава 5

- •5.1. Состав и содержание проекта

- •5.4. Построение картограмм пассажиропотоков

- •5.5. Выбор вила транспорта и определение потребности в подвижном составе

- •5.6. Обследования пассажирских потоков

- •12 3 4 Баллы

- •Результаты обследования пассажиропотока на автобусном маршруте

- •Глава 6

- •6.1. Особенности маршрутного обслуживания населения

- •6.4. Принципы формирования рациональной маршрутной системы

- •6.6. Корректировка маршрутов

- •6.7. Обустройство маршрутов и парков

- •Глава 7

- •7.2. Разработка маршрутного расписания

- •7.5. Оценка качества обслуживания пассажиров

- •7.6. Технико-экономические показатели городского пассажирского транспорта

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения 6

- •Глава 6. Система теплоснабжении города 330

- •Раздел IV Городская транспортная система

- •Глава 1. Схемы и элементы транспортной сети 380

- •Глава 7. Организация работы городского пассажирского транспорта 468

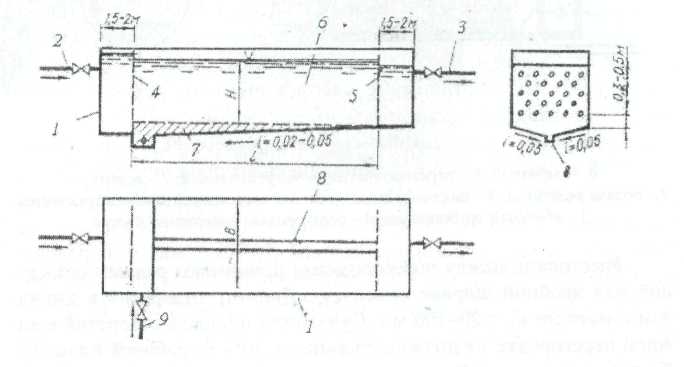

5.6. Отстойники

Отстойники (рис. 5.4 и 5.5) предназначены для осаждения взвеси в воде. Обычно применяют отстойники двух типов:

горизонтальные, применяемые при реагентном методе обработки воды, если производительность станции превышает 30 000 м3/сут.;

вертикальные, применяемые при реагентном способе об работки воды, если производительность станции не превышает 3 000 м3/сут.

Рис. 5.4. Горизонтальный отстойник:

1 - корпус; 2 - подвод воды от смесителя; 3 - отвод воды из отстойника;

4 и 5 - дырчатые входная и выходная стенки; 6 - зона осветления (осаждения):

7 - зона накопления осадка; 8 - лоток для осадка: 9 - сбросная труба

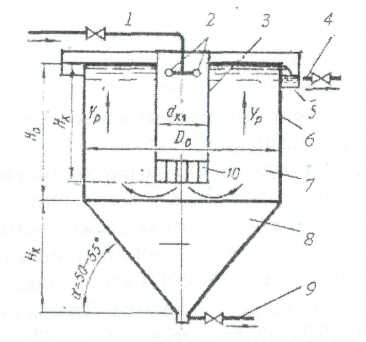

Рис. 5.5. Вертикальный отстойник:

1- подвод волы от смесителя; 2 - сопла; 3 - водоворотная камера: 4 - отвод воды

из отстойника; 5 - кольцевой желоб; 6 - корпус; 7 - зона осветления (осаждения);

8 - зона накопления осадка; 9 - сбросная труба; 10 - гаситель

В отстойниках всех типов осаждение взвеси происходит под действием силы тяжести. При этом скорость движения потока воды должна составлять от 0,1-0,05 мм/с, тогда он теряет свою транспортную способность, обусловленную турбулентностью потока. В результате взвеси выпадают в виде осадка. Эффект осветления представляет собой отношение массы выпавшего осадка к массе взвеси, находящейся в воде: р = G/Go за время t.

Горизонтальный отстойник - это железобетонный прямоугольный в плане бассейн с прямолинейным движением воды. Он может быть одно- и двухэтажным. Вода, подлежащая осветлению, подводится к одной из торцевых стен отстойника, проходит через дырчатый экран, предназначенный для равномерного распределения по всему живому сечению отстойника, движется вдоль отстойника и отводится по трубам в фильтры. Взвешенное вещество вследствие малой скорости движения воды выпадает в осадок. Осадок удаляется путем сброса воды и смыва накопившегося ила, а также механическим или гидравлическим путем.

Суммарная общая площадь горизонтальных отстойников в плане F (м2) определяется по формуле

![]()

где Qp - расчетный расход воды, м3/ч;

u0 - скорость выпадения взвеси, мм/с, u0 = 0,35-0,5 мм/с;

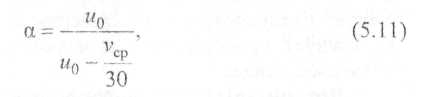

α - коэффициент, учитывающий взвешивающее влияние вертикальной составляющей скорости потока:

где vcp = kи0 - средняя скорость движения воды в отстойнике;

k - коэффициент, учитывающий отношение длины отстойника к средней глубине зоны осаждения (табл. 5.2).

Таблица 5.2 Значения коэффициентов k и α

-

Значения коэффициентов при отношении длины L к глубине Н

10

15

20

25

k

α

7,5

1,33

10

1,5

12

1,67

13,5

1.82

Ширина отстойника В (м). определятся по формуле

![]()

где Н = 3,0-3,5 м - средняя глубина зоны осаждения; N- расчетное количество отстойников.

Расчетная длина отстойника L (м) вычисляется как

L = F/B·N (5.13)

Дырчатые перегородки устанавливают на расстоянии 1,5-2 м от торцевых стенок. Диаметр отверстий в них принимают d = 20-150 мм,

а

их количество fотв

определяют расчетом в зависимости от

величины

расхода и расчетной скорости в отверстиях

0,3 м/с:![]()

![]()

Вертикальные отстойники в виде круглых или квадратных в плане железобетонных резервуаров с цилиндрической трубой и конической или пирамидальной нижней частью, применяются при реагентном методе обработки воды, если производительность водоочистной станции не превышает 3000 м3/сут. Центральная труба выполнена из металла и служит водоворотной камерой хлопьеобра-зования. В ее верхнюю часть вода поступает от смесителей по трубопроводу, снабженному соплами, создающими вращение воды. Из камеры вода через гаситель, выполненный из досок в виде решетки с ячейками 0,5x0,5 м и высотой 0,8 м, поступает и зону осаждения. В этой зоне вода движется снизу вверх со скоростью 0,5-0,6 м/с и попадает в кольцевой периферийный желоб, а взвесь осаждается под действием силы тяжести и попадает в зону накопления, из которой удаляется через сбросную трубу. Чистая вода забирается из кольцевого желоба по трубе.

Площадь живого сечения вертикального отстойника состоит из двух площадей:

площади водоворотной камеры

Fx = Qp t /60HN (5.15)

площади зоны осаждения

где Qp - производительность станции, м3/ч;

t - время пребывания воды в камере отстойника (15-20 мин);

Н - высота камеры хлопьеобразования (3,5-4,5 м);

N- количество отстойников;

β - коэффициент объемного использования отстойника (β = 1,3 при D/H= 1 и β = 1,5 при D/H = 1,5);

vp - расчетная скорость восходящего потока воды (0,1-0,2 мм/с).

Высота зоны осаждения H = 4-5 м. Отношение диаметра отстойника к высоте зоны осаждения должно находиться в пределах 1-1,5. Осадочная часть вертикального отстойника устраивается с наклонными стенками (α= 50-55°). Сброс осадка предусматривается без выключения отстойника из работы. Период работы между сбросами должен быть не менее 6 часов.