- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.1. Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения

- •1.2. Характеристика систем жизнеобеспечения

- •1.3. Планировочная структура и функциональное зонирование городов

- •1.4.4. Основы архитектурно-строительного проектирования

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2

- •2.1. Классификация улиц и дорог

- •2.3. Конструкция улиц и дорог

- •2.5. Основы проектирования улиц и дорог

- •2.6. Инженерные сети на городских улицах

- •2.7. Освещение городских улиц

- •2.8. Озеленение улиц и дорог

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 строительство и ремонт улиц и дорог

- •3.1. Основы технологии строительства городских дорог

- •3.2. Дорожностроительные машины и механизмы

- •3.3. Технология укладки асфальтобетонных покрытий

- •3.4. Эксплуатация улиц и дорог

- •Глава 4

- •4.1. Основные задачи санитарного благоустройства городов

- •4.2. Характеристика твердых бытовых отходов

- •4.2.1. Состав твердых бытовых отходов

- •4.4.2. Технические средства для сбора и удаления твердых бытовых отходов

- •4.5.5. Мусоросжигательные заводы

- •Глава 5 уборка городских улиц и площадей

- •5.1. Организация уборки улиц

- •5.2. Летняя уборка городских территорий

- •Характеристика полнвомоечных машин

- •5.3. Зимняя уборка городских территорий

- •Вопросы к главе 5

- •Библиографический список

- •Раздел II

- •Глава 1 системы и схемы водоснабжения

- •1.1. Классификация систем водоснабжения

- •1.2. Схемы и основные элементы систем водоснабжения

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2 расчетные расходы воды

- •2.1. Нормы недопотребления

- •2.2. Режимы водонотребления

- •Расчетные показатели душевых сеток

- •Глава 3

- •Вопросы к главе 2

- •3.1. Оценка источника водоснабжения

- •3.2. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4 насосы II насосные станции

- •4.1. Свободные напоры

- •4.2. Классификация водоподъемных устройств. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •4.3. Основные характеристики насосов

- •4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

- •4.5. Насосные станции

- •Глава 5 улучшение качества питьевой воды

- •5.1. Свойства и качество природных вод

- •5.2. Технологические схемы водоочистных станций

- •I подъема; 2 - смесители; 3 - реагентный цех; 4 - камера хлопьеобразования;

- •Технологические сооружения водоочистной станции

- •5.4. Смесители

- •5.5. Камеры хлопьеобразования

- •5.6. Отстойники

- •5.7. Фильтры

- •Загрузка скорых филы ров

- •5.8. Установки для обеззараживания волы

- •Глава 6 запасные и регулирующие емкости

- •6.1. Классификация и назначение

- •6.2. Водонапорные башни

- •Глава 7 водопроводы и водопроводные сети

- •7.2. Проектирование водопроводных линий

- •7.3. Трассировка водопроводных линий

- •7.4. Выбор схемы питания и подготовка водопроводной сети к расчету

- •7.6. Устройство сетей и сооружений на них

- •Глава 8

- •8.1. Общие понятия. Классификация сточных вод

- •8.2. Системы и схемы канализации

- •8.3. Нормы водоотведения

- •8.4. Основы гидравлического расчета канализационной сети

- •8.5. Канализационные насосные станции

- •Вопросы к главе 8

- •Раздел III городские системы энергообеспечения

- •Глава 1

- •1.2. Рост городов и развитие систем энергоснабжения

- •Глава 2 топливно-энергетические ресурсы

- •2.2. Техническая и энергетическая характеристика топлива

- •2.4. Состав и объем продуктов сгорания

- •2.5. Энтальпия воздуха и продуктов горения

- •2.6. Способы сжигания топлива

- •Глава 3

- •3.1. Потребление электроэнергии на нужды города

- •3.1.1. Характеристика городских потребителей электроэнергии

- •3.2.3. Годовые расходы теплоты

- •Глава 4

- •4.1. Назначение и классификация

- •4.2 Технологический комплекс котельной установки

- •4.3. Характеристика тепловых схем котельных установок

- •4.5. Тепловой баланс н энергетическая характеристика котлоагрегата

- •4.6. Выбор типа и мощности котлоагрегатов

- •4.7. Технико-экономическая оценка котельных установок

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5 электрические станции

- •5.1. Назначение и классификации

- •5.2. Характеристика рабочего процесса тэс

- •5.3. Устройство и принцип действия паровых турбин

- •5.5. Общая технологическая и тепловая схемы электростанции

- •5.6. Электрическая часть электростанций

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6 система теплоснабжения города

- •6.5. Гидравлический и тепловой расчет сети

- •6.6. Способы прикладки и строительные конструкции тепловых сетей

- •6.7. Технико-экономические показатели транспорта теплоты

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7 система электроснабжения городов

- •7.1. Основы построения систем электроснабжения

- •7.1.1. Общая характеристика систем электроснабжения

- •7.2. Схемы и устройства систем электроснабжения

- •7.2.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения

- •7.2.3. Линии электропередачи

- •7.3.3. Выбор сечения проводов и кабелей

- •7.4. Режимы работы электрических сетей

- •7.4.1. Качество электроэнергии

- •Раздел IV городская транспортная система

- •Глава 1 схемы и элементы транспортной сети

- •1.1. Транспортная классификация городов

- •1.2. Принципы формирования городской транспортной системы

- •1.3. Схемы транспортных сетей

- •Глава 2

- •2.2. Пропускная способность многополосной проезжей части

- •2.4. Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 передвижения населения в городе

- •3.1. Цели передвижений населения в городе

- •3.2. Подвижность населения

- •3.3. Характер расселения жителей города

- •3.4. Затраты времени на передвижения

- •Максимальная дальность поездки

- •Глава 4 городской пассажирский транспорт

- •4.2. Требования, предъявляемые к городскому пассажирскому транспорту

- •4.4. Устройство подвижного состава городского транспорта

- •Глава 5

- •5.1. Состав и содержание проекта

- •5.4. Построение картограмм пассажиропотоков

- •5.5. Выбор вила транспорта и определение потребности в подвижном составе

- •5.6. Обследования пассажирских потоков

- •12 3 4 Баллы

- •Результаты обследования пассажиропотока на автобусном маршруте

- •Глава 6

- •6.1. Особенности маршрутного обслуживания населения

- •6.4. Принципы формирования рациональной маршрутной системы

- •6.6. Корректировка маршрутов

- •6.7. Обустройство маршрутов и парков

- •Глава 7

- •7.2. Разработка маршрутного расписания

- •7.5. Оценка качества обслуживания пассажиров

- •7.6. Технико-экономические показатели городского пассажирского транспорта

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения 6

- •Глава 6. Система теплоснабжении города 330

- •Раздел IV Городская транспортная система

- •Глава 1. Схемы и элементы транспортной сети 380

- •Глава 7. Организация работы городского пассажирского транспорта 468

Вопросы к главе 3

Какие источники водоснабжения вы знаете?

Как производится оценка источника водоснабжения?

Что представляет собой водозабор из поверхностных источников?

Какие факторы определяют выбор руслового водозабора?

Для чего предназначены береговые колодцы?

Как устроена артезианская скважина?

Что такое дебит скважины?

Как определить приток воды к одиночной скважине?

Для чего предназначены фильтры?

Как определить дебит шахтного колодца?

Что представляют собой лучевые и горизонтальные водозаборы?

Для чего служат каптажные сооружения?

Глава 4 насосы II насосные станции

мембранные манометры и вакуумметры. Пьезометр - это стеклянная вертикальная трубка с открытым концом. Если к резервуару с жидкостью присоединить пьезометр, то имеем

4.1. Свободные напоры

Водопроводная сеть должна обеспечивать подачу воды ко всем точкам ее потребления не только в нужном количестве, но и с необходимым напором. В водопроводных сетях напором называют давление, под действием которого вода движется по трубам, преодолевает гидродинамические сопротивления и поднимается на высоту расположения самого высокого водозаборного прибора. Обозначается напор буквой Н и измеряется в единицах давления: 1атм = 9,8-10 Па - 760 мм рт. ст = 1,033 кгс/м~ = 10 м вод. ст. По размерности и характеру воздействия давление - напряжение, возникающее от сжимающей силы на поверхности жидкости. Различают полное или абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Избыточным называют давление, превышающее атмосферное, вакуумным - превышение атмосферного давления над абсолютным.

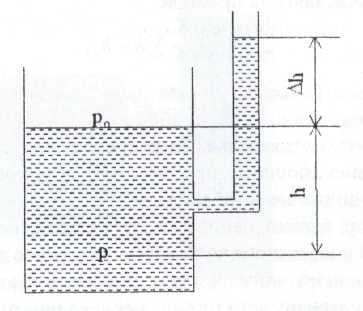

Для измерения напора используют манометры и вакуумметры. Полное или абсолютное давление в какой-либо точке покоящейся жидкости р (рис. 4.1) определяют по формуле

p = po + hγ, (4.1)

где ро - давление на свободную поверхность жидкости в открытых сосудах, равное атмосферному давлению;

hγ - весовое давление столба жидкости высотой h и плотности γ.

В формуле (4.1) давление p и ро измеряется в килограммах на квадратный метр, высота h - в метрах, плотность γ - в килограммах на кубический метр.

Это выражение является основным уравнениям гидростатики, из которого следует, что внешнее давление одинаково передается во все точки объема жидкости, а полное давление изменяется в зависимости от величины погружения рассматриваемой точки.

В системах водоснабжения и канализации для измерения давления применяют пьезометры, а также механические, пружинные и

![]()

где ∆h - разница уровней жидкости в пьезометре и резервуаре, которая позволяет определить, насколько давление в баке р0 выше атмосферного ратм. Эта высота в гидравлике называется пьезометрической высотой или напором;

ризб - избыточное давление, превышающее атмосферное.

Рис. 4.1. Давление в покоящейся жидкости

С учетом этого давление в любой произвольной точке на глубине h будет равно

p = pатм + γ(∆h + h), (4.3)

В жидкостных манометрах, в которых применяют подкрашенную жидкость, например спирт или ртуть, высота столба ртути hp будет во столько раз меньше столба воды hB, во сколько раз удельный вес (плотность) ртути γр больше удельного веса (плотности)

воды ув.

В механических манометрах и вакуумметрах давление жидкости или газа воздействует на диафрагму или изогнутую трубку, запа-

![]()

![]()

где ризм - наблюдаемое давление по манометру;

p ст.ж = γh - добавочное давление столба жидкости;

h - разность уровней в расположении манометра и установке штуцера для подключения прибора.

Величина требуемого, свободного напора в системах водоснабжения вычисляют по формуле

Hсв = HГ + ∑h + hи (4.5)

где HГ - геометрическая высота расположения самого высокого расчетного водоразборного прибора над поверхностью земли у точки подключения домового ввода, м;

∑h - сумма потерь напора на пути движения воды от точки подключения до расчетного водоразборного прибора, м;

hи - напор, необходимый для излива расчетного расхода воды, принимаемый в зависимости от типа санитарного прибора.

Потери напора обусловлены вязкостью жидкости, т. е. способностью жидкости вследствие молекулярного взаимодействия сопротивляться сдвигающим силам. Из-за вязкости при движении жидкости возникают силы внутреннего трения и, как следствие, потери напора. Эти потери вызываются сопротивлениями по длине потока и местными сопротивлениями.

Сопротивления по длине потока вызываются силами трения между жидкостью со стенками грубы. В результате этого частицы, прилегающие к трубе, тормозятся. Торможение благодаря вязкости передается прилегающим слоям жидкости. Для преодоления этого торможения и поддержания равномерного движения жидкости необходимо затрачивать напор, называемый потерями напора на трение по длине (hдл).

Местные сопротивления возникают на коротких участках трубопровода, когда поток изменяет форму поперечного сечения или направление движения. Например, внезапные сужения или расширения потока, всевозможная водопроводная арматура (задвижки, решетки, клапаны и т. д.), различные повороты, разделения или слияния потоков и др. Потери напора, возникающие в местных сопротивлениях, называют местными потерями напора (hM).

Таким образом, потери напора, возникающие при движении жидкости, складываются из потерь напора по длине и местных потерь

∑h = hдл + hM (4.6)

Потери напора по длине могут быть определены по формуле д'Арси-Вайсбаха

где λ- коэффициент гидравлического трения, зависящий от числа Рейнолдса Re и относительной шероховатости труб ∆э/d;

l - длина расчетного участка, м;

d - диаметр труб, м;

v - скорость потока жидкости, м/с;

∆э - эквивалентная (равномерная) шероховатость с такой высотой выступа, при которой значения λ при очень больших числах Re >>2300 равно его значению при естественной шероховатости.

В местных сопротивлениях потери напора можно определить по формуле

где ζм - коэффициент местного сопротивления, отнесенный к тому сечению потока, в котором берется средняя скорость v.

Этот коэффициент для большинства местных сопротивлений определяется опытным путем и при расчетах принимается из таблиц, приводимых в справочниках.

![]()

при одноэтажной застройке Hcs составляет не менее 10 м;

при этажной застройке более одного этажа на каждый сле дующий этаж добавляют по 4 м, т. е.

где п - количество этажей.

Для отдельных высоких зданий или группы зданий, расположенных на возвышенных местах, предусматривают местные установки, повышающие напор. В системах пожаротушения низкого давления минимальный свободный напор у пожарных гидрантов должен составлять не менее 10 м. При водопользовании из водозаборных колонок свободный напор должен быть не менее 10 м. Гидростатический напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителя должен быть не более 60 м.

направляющего аппарата 2 в насосах секционного типа, со стоящего из неподвижного диска с лопатками, в которых поток жидкости, поступающей из рабочего колеса отводится в требуемом направлении с одновременным преобразованием кинетической энергии потока в давление;

спиральной камеры 3 (улитки), которая в насосах служит для преобразования скоростной энергии в давление, так как очер тания стенок спиральной камеры способствуют плавному умень шению скорости движения жидкости с одновременным повышени ем ее давления;

вала 7 (ротора), посредством которого передается момент вращения от двигателя к рабочим колесам, неподвижно закреплен ным на валу (на валу может быть закреплено одно или несколько рабочих колес в зависимости от требуемого напора);

корпуса насоса, который имеет всасывающий 4 (приемный) и напорный 5 патрубки, каналы подвода и отвода жидкости к рабо чим колесам (при работе внутренняя полость насоса заполнена жидкостью и находится под давлением);

подшипников, которые являются опорой для валов и уплот няющих колец или сальников, уменьшающих утечки воды из насоса.