- •200106 «Информационно-измерительная техника и технологии»

- •Введение

- •1.2. Сигналы

- •1.3. Преобразование измерительных сигналов

- •1.4. Спектр периодических сигналов

- •1.5. Модуляция

- •1.5.1. Амплитудная модуляция

- •1.5.2. Частотная модуляция

- •1.5.3. Фазовая модуляция

- •1.5.4. Двукратные виды модуляции

- •1.6. Квантование

- •1.6.1. Квантование по уровню

- •1.6.2. Квантование по времени

- •1.6.3. Квантование по уровню и времени

- •1.7. Кодирование

- •1.7.1. Цифровые коды

- •1.7.2. Помехи

- •1.8. Модель канала

- •Раздел 2 измерительные каналы и их разделение

- •2.1. Канал связи и его характеристики

- •2.2. Согласование канала с источником информации

- •2.3. Линии связи для передачи измерительной информации

- •2.4. Структуры линий связи

- •2.5. Многоканальные системы для передачи измерительной информации

- •2.6. Погрешность систем с частотным разделением каналов

- •2.7. Погрешности систем с временным разделением каналов

- •Раздел 3 принципы обработки данных

- •3.1. Виды погрешностей

- •3.2. Обработка результатов измерений. Оценки измеряемой величины

- •3.3. Обработка результатов прямых равноточных измерений

- •3.4. Обработка результатов косвенных измерений

- •3.5. Обработка результатов совместных измерений

- •3.6. Обработка результатов неравноточных измерений

- •3.7. Проверка статистических гипотез

- •3.7.1. Проверка соответствия гипотезы и экспериментальных данных

- •3.7.2. Исключение резко отклоняющихся значений

- •3.8. Построение эмпирических распределений

- •3.9. Критерии согласия

- •3.9.1. Критерий согласия Пирсона

- •3.9.2. Критерий согласия Колмогорова

- •Раздел 4 планирование многофакторного эксперимента

- •4.1. Задачи планирования эксперимента

- •4.2. Пассивные эксперименты

- •4.3. Дисперсионный анализ

- •4.4. Регрессионный анализ

- •4.5. Активный эксперимент

- •4.6. Полный факторный эксперимент

- •4.7. Дробный факторный эксперимент

- •4.8. Устранение влияния временного дрейфа

- •4.9. Проведение факторного эксперимента и обработка его результатов

- •4.10. Оптимизация

- •4.11. Рандомизация

- •Раздел 5 введение в алгоритмическую теорию измерений

- •5.1. Вводные замечания

- •5.2. Развитие понятий числа и измерения величин

- •5.3. Теория шкал и алгоритмические измерения

- •5.4. Алгоритмы измерения в номинальной шкале, аддитивной и порядка

- •5.5. Моделирование цифровых алгоритмических измерений

- •5.6. Эквивалентность между фильтрацией и алгоритмическим измерением

- •5.7. Моделирование сигналов. Дискретизация

- •5.7.1. Модели дискретизации аналогового сигнала

- •5.7.2. Дискретизация с усреднением

- •5.7.3. Дискретизация сигналов конечной длительности

- •5.8. Цифровое представление информации

- •5.9. Системы счисления с иррациональными основаниями

- •5.9.1. Золотая пропорция

- •5.9.2. Числа Фибоначчи

- •5.9.4. Код золотой p-пропорции

- •5.10. Общий алгоритм метрологического кодирования

- •5.10.1. Алгоритм Стахова

- •5.10.2.Фибоначчиевы алгоритмы цифрового метрологического кодирования

- •Раздел 6 введение в информационную теорию измерений

- •6.1. Основные положения теории информации

- •6.1.1. Энтропия

- •6.1.2. Единицы измерения энтропии

- •6.1.3. Условная энтропия (энтропия помехи)

- •6.1.4. Суммирование нескольких погрешностей

- •6.1.5. Явление «краевой эффект». Приближенность информационных оценок каналов передачи информации

- •6.1.6. Основные положения теории информации для характеристики процесса измерения

- •6.2. Сущность измерения

- •6.2.1. Понятие натурального ряда однородных величин

- •6.2.2. Понятие шкалы реперов измеряемой величины

- •6.2.3. Измерение как сужение интервала неопределенности

- •6.3. Измерительные преобразования, функциональные шкалы, единицы измеряемой величины

- •6.3.1. Функциональная шкала измеряемой величины

- •6.3.2. Понятие единицы измерения

- •6.3.3. Метод построения измерительных устройств

- •6.4. Измерительные преобразования и преобразователи

- •6.5. Энтропийное значение погрешности

- •6.5.1. Математическое определение энтропийного значения погрешности

- •6.5.2. Эффективное значение погрешности

- •6.6. Сравнение энтропийного и среднеквадратического значений погрешности для плавных симметричных одномодальных законов распределения погрешностей

- •6.7. Энтропийное значение погрешности – основной критерий точности приборов и измерений

- •6.8. Определение энтропийного значения погрешности на практике

- •6.9. Суммирование погрешностей измерительных устройств

- •6.10. Статистическое суммирование погрешностей при наличии корреляции

- •6.11. Энтропийное значение результирующей погрешности

- •6.12. Суммирование погрешностей с равномерными законами распределения вероятностей

- •6.13. Суммирование погрешностей при равномерном и нормальном законах распределения составляющих результирующей погрешности

- •6.14. Суммирование погрешностей при произвольной степени корреляции и произвольных законах распределения вероятностей составляющих результирующей погрешности

- •И объемов (n) выборок

- •Интервала

- •Оглавление

1.6. Квантование

При передаче измерительной информации по каналу связи она искажается под воздействием внутренних и внешних воздействий на сигнал. Дискретные сигналы в меньшей степени подвержены искажениям в процессе передачи, и эти искажения легче обнаружить. Информация, получаемая в дискретной форме, имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговой ее формой при хранении и обработке.

Операция замены аналоговой величины дискретной называется квантованием. При квантовании:

– вся область возможных значений разбивается на конечное число подобластей или интервалов квантования;

– каждому интервалу присваивается определенный индекс;

– попадание входного сигнала в любую точку интервала вызывает появление на выходе прибора индекса интервала.

1.6.1. Квантование по уровню

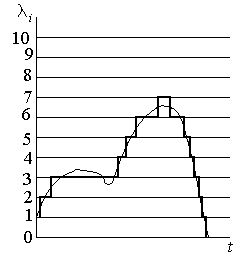

Процесс

квантования по уровню функции

проиллюстрирован на рис. 1.6.1. В результате

квантования образуется ступенчатая

функция. Переход с одной ступени на

другую происходит в те моменты, когда

первоначально непрерывная функция

пересекает линию, проведенную посередине

интервала квантования.

проиллюстрирован на рис. 1.6.1. В результате

квантования образуется ступенчатая

функция. Переход с одной ступени на

другую происходит в те моменты, когда

первоначально непрерывная функция

пересекает линию, проведенную посередине

интервала квантования.

Рис. 1.6.1. Квантование сообщения по уровню функции

По оси ординат откладывается значение заранее выбранного шага квантования q и проводят линии, параллельные оси времени, обозначающие уровень квантования. При постоянном шаге квантования q имеется случай равномерного квантования.

Максимальная

ошибка квантования

.

.

Погрешность квантования

(1.6.1)

(1.6.1)

где

– число интервалов;

– число интервалов;

– число уровней квантования.

– число уровней квантования.

В

произвольный момент времени ошибка

квантования представляет собой

непрерывную случайную величину,

равномерно распределенную в интервале

.

При условии, что

.

При условии, что

велико, все значения

в одном интервале квантования можно

считать равновероятными.

велико, все значения

в одном интервале квантования можно

считать равновероятными.

Например,

требуется найти число уровней квантования

и величину шага квантования q,

если

0,1%,

0,1%,

=150

В. Используя выражение для

=150

В. Используя выражение для

,

получим

,

получим

интервалов,

интервалов,

уровней. Для определения шага квантования

запишем

уровней. Для определения шага квантования

запишем

(1.6.2)

(1.6.2)

Так как

=0,

то

=0,

то

В.

В.

1.6.2. Квантование по времени

Замена

непрерывной функции ее отдельными

значениями в определенные моменты

времени называется квантование по

времени или дискретизацией. Процесс

дискретизации функции

показан на рис. 1.6.2. Горизонтальная ось

времени делится на интервалы, отстающие

друг от друга на интервал квантования

.

Далее проводятся вертикальные линии

до пересечения с квантуемой функцией,

а в точках 1, 2, 3, …, 13 определяются значения

функции, начиная с

.

Далее проводятся вертикальные линии

до пересечения с квантуемой функцией,

а в точках 1, 2, 3, …, 13 определяются значения

функции, начиная с

.

.

Значения непрерывной функции будет передаваться не бесконечным рядом значения, а значениями функции в дискретные моменты времени. Очевидно, чем меньше шаг квантования, тем с большей точностью будет восстанавливаться на приеме функция , но при этом увеличивается число отсчетов функции.

Шаг

квантования определяют из теоремы

Котельникова, которая заключается в

том, что любая непрерывная функция,

спектр частот которой ограничен частотой

Fmax,

может быть полностью восстановлена по

ее дискретным значениям, взятым через

интервалы времени

.

.

Рис. 1.6.2. Квантование сообщения по времени

Оптимальной является такая дискретизация, которая обеспечивает представление исходной функции с заданной точностью минимальным числом отсчетов. В этом случае все отсчеты существенны для восстановления исходной функции. В случае неоптимальной дискретизации, кроме существенных, производятся и избыточные отсчеты. Наличие избыточной информации:

– занимает канал связи на более длительное время;

– требует увеличивать объем памяти при хранении;

– увеличивает время поиска и считывания данных;

– уменьшает скорость обработки данных.

Поэтому дискретизацию по времени следует рассматривать не только как операцию преобразования непрерывного сообщения в дискретное, но и как один из методов устранения избыточной для потребителя информации.