- •200106 «Информационно-измерительная техника и технологии»

- •Введение

- •1.2. Сигналы

- •1.3. Преобразование измерительных сигналов

- •1.4. Спектр периодических сигналов

- •1.5. Модуляция

- •1.5.1. Амплитудная модуляция

- •1.5.2. Частотная модуляция

- •1.5.3. Фазовая модуляция

- •1.5.4. Двукратные виды модуляции

- •1.6. Квантование

- •1.6.1. Квантование по уровню

- •1.6.2. Квантование по времени

- •1.6.3. Квантование по уровню и времени

- •1.7. Кодирование

- •1.7.1. Цифровые коды

- •1.7.2. Помехи

- •1.8. Модель канала

- •Раздел 2 измерительные каналы и их разделение

- •2.1. Канал связи и его характеристики

- •2.2. Согласование канала с источником информации

- •2.3. Линии связи для передачи измерительной информации

- •2.4. Структуры линий связи

- •2.5. Многоканальные системы для передачи измерительной информации

- •2.6. Погрешность систем с частотным разделением каналов

- •2.7. Погрешности систем с временным разделением каналов

- •Раздел 3 принципы обработки данных

- •3.1. Виды погрешностей

- •3.2. Обработка результатов измерений. Оценки измеряемой величины

- •3.3. Обработка результатов прямых равноточных измерений

- •3.4. Обработка результатов косвенных измерений

- •3.5. Обработка результатов совместных измерений

- •3.6. Обработка результатов неравноточных измерений

- •3.7. Проверка статистических гипотез

- •3.7.1. Проверка соответствия гипотезы и экспериментальных данных

- •3.7.2. Исключение резко отклоняющихся значений

- •3.8. Построение эмпирических распределений

- •3.9. Критерии согласия

- •3.9.1. Критерий согласия Пирсона

- •3.9.2. Критерий согласия Колмогорова

- •Раздел 4 планирование многофакторного эксперимента

- •4.1. Задачи планирования эксперимента

- •4.2. Пассивные эксперименты

- •4.3. Дисперсионный анализ

- •4.4. Регрессионный анализ

- •4.5. Активный эксперимент

- •4.6. Полный факторный эксперимент

- •4.7. Дробный факторный эксперимент

- •4.8. Устранение влияния временного дрейфа

- •4.9. Проведение факторного эксперимента и обработка его результатов

- •4.10. Оптимизация

- •4.11. Рандомизация

- •Раздел 5 введение в алгоритмическую теорию измерений

- •5.1. Вводные замечания

- •5.2. Развитие понятий числа и измерения величин

- •5.3. Теория шкал и алгоритмические измерения

- •5.4. Алгоритмы измерения в номинальной шкале, аддитивной и порядка

- •5.5. Моделирование цифровых алгоритмических измерений

- •5.6. Эквивалентность между фильтрацией и алгоритмическим измерением

- •5.7. Моделирование сигналов. Дискретизация

- •5.7.1. Модели дискретизации аналогового сигнала

- •5.7.2. Дискретизация с усреднением

- •5.7.3. Дискретизация сигналов конечной длительности

- •5.8. Цифровое представление информации

- •5.9. Системы счисления с иррациональными основаниями

- •5.9.1. Золотая пропорция

- •5.9.2. Числа Фибоначчи

- •5.9.4. Код золотой p-пропорции

- •5.10. Общий алгоритм метрологического кодирования

- •5.10.1. Алгоритм Стахова

- •5.10.2.Фибоначчиевы алгоритмы цифрового метрологического кодирования

- •Раздел 6 введение в информационную теорию измерений

- •6.1. Основные положения теории информации

- •6.1.1. Энтропия

- •6.1.2. Единицы измерения энтропии

- •6.1.3. Условная энтропия (энтропия помехи)

- •6.1.4. Суммирование нескольких погрешностей

- •6.1.5. Явление «краевой эффект». Приближенность информационных оценок каналов передачи информации

- •6.1.6. Основные положения теории информации для характеристики процесса измерения

- •6.2. Сущность измерения

- •6.2.1. Понятие натурального ряда однородных величин

- •6.2.2. Понятие шкалы реперов измеряемой величины

- •6.2.3. Измерение как сужение интервала неопределенности

- •6.3. Измерительные преобразования, функциональные шкалы, единицы измеряемой величины

- •6.3.1. Функциональная шкала измеряемой величины

- •6.3.2. Понятие единицы измерения

- •6.3.3. Метод построения измерительных устройств

- •6.4. Измерительные преобразования и преобразователи

- •6.5. Энтропийное значение погрешности

- •6.5.1. Математическое определение энтропийного значения погрешности

- •6.5.2. Эффективное значение погрешности

- •6.6. Сравнение энтропийного и среднеквадратического значений погрешности для плавных симметричных одномодальных законов распределения погрешностей

- •6.7. Энтропийное значение погрешности – основной критерий точности приборов и измерений

- •6.8. Определение энтропийного значения погрешности на практике

- •6.9. Суммирование погрешностей измерительных устройств

- •6.10. Статистическое суммирование погрешностей при наличии корреляции

- •6.11. Энтропийное значение результирующей погрешности

- •6.12. Суммирование погрешностей с равномерными законами распределения вероятностей

- •6.13. Суммирование погрешностей при равномерном и нормальном законах распределения составляющих результирующей погрешности

- •6.14. Суммирование погрешностей при произвольной степени корреляции и произвольных законах распределения вероятностей составляющих результирующей погрешности

- •И объемов (n) выборок

- •Интервала

- •Оглавление

5.4. Алгоритмы измерения в номинальной шкале, аддитивной и порядка

Рассмотрим алгоритмы измерения в номинальной, порядка и аддитивной шкалах, которые широко используют в измерительной практике.

Измерение в номинальной шкале является самым примитивным. Его реализация требует воспроизведения измерительной шкалы с помощью по крайней мере п-1 мер, где п – численность семейства, к которому принадлежит исследуемое свойство. Измерение можно реализовать методом одновременных или последовательных сравнений. В последнем случае шкала формируется неупорядоченным образом. Алгоритм измерения в номинальной шкале представлен на рис. 5.4.1,а. Индекс i упорядочивает меры чисто формально.

Рис. 5.4.1. Алгоритмы измерения в номинальной (а), булевой (б)

и порядковой (в) шкалах

Примером измерения в номинальной шкале может служить измерение в булевой шкале, которая воспроизводится единственной мерой ul с булевым значением 0 или 1. Измерение состоит всего из одного сравнения. Алгоритм измерения в булевой шкале представлен на рис. 5.4.1,б.

Порядковая непрерывная шкала может быть воспроизведена с помощью конечного числа мер иi со свойствами vi, представляющими числа хi. Результат измерения по непрерывной порядковой шкале имеет интервальную форму, и его можно реализовать методом одновременных сравнений либо методом поочередных сравнений, формируя развертывающуюся или шаговую шкалу.

Развертывание заключается в формировании последовательности мер {ui} = {ul, u2, ..., uj ...} со свойствами, упорядоченными в соответствии с отношением порядка шкалы. Индекс i одновременно задает последовательность сравнения. Алгоритм измерения в порядковой развертывающейся шкале показан на рис. 5.4.1,в.

При формировании с накоплением последовательность мер, участвующих в сравнении, имеет вид {ui} = {ui1, ui2, ..., uij, ...}, где индекс i упорядочен в соответствии с порядком шкалы, а индекс j указывает очередность сравнения. Значение мер в j-м сравнении зависит от результата предыдущих j-1 сравнений с мерами ujα, α = l, 2, ..., j-1.

Принцип шагового

формирования порядковой шкалы можно

теперь записать в виде

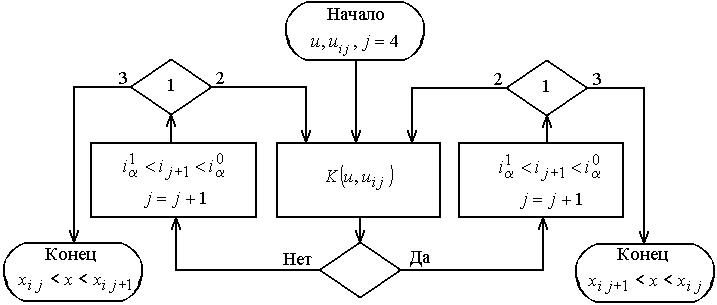

Алгоритм измерения в порядковой шкале с шаговым формированием приведен на рис. 5.4.2.

Рис. 5.4.2. Алгоритм измерения в порядковой шкале с шаговым

формированием:

1 – неравенство; 2 – выполнено; 3 – не выполнено

Измерение в

аддитивной непрерывной шкале является

иерархически самым высоким. Аддитивную

шкалу можно воспроизвести из первичных

мер, при умножении и суммировании их

значений можно сформировать произвольное

значение шкалы

,

где

,

где

– кратность

мер (действительные числа);

– кратность

мер (действительные числа);

– численные

значения эталонов.

– численные

значения эталонов.

Измеряемая

аналоговая величина х

перед

сравнением с w

подвергается в общем случае нормализации,

состоящей в ее умножении на число и

прибавлении эталонных значений на

выходе устройства нормализации

,

где µ – коэффициент деления измеряемой

величины;

– кратность

мер;

,

где µ – коэффициент деления измеряемой

величины;

– кратность

мер;

– значения

эталонов.

– значения

эталонов.

Сравниваемые

величины w

и у

по

своей природе непрерывны, однако в

зависимости от способа их формирования

они могут быть либо непрерывными (т.е.

принимать любые численные значения),

либо ступенчатыми (т.е. принимать только

некоторые значения). Ступенчатое

формирование имеет место в том случае,

когда кратности мер

могут принимать только целые значения.

могут принимать только целые значения.

Результат измерения

в непрерывной аддитивной шкале имеет

интервальную форму

где х –

истинное значение измеряемой величины;

где х –

истинное значение измеряемой величины;

– оценка значения измеряемой величины;

– оценка значения измеряемой величины;

,

,

– предельные

погрешности измерения.

– предельные

погрешности измерения.

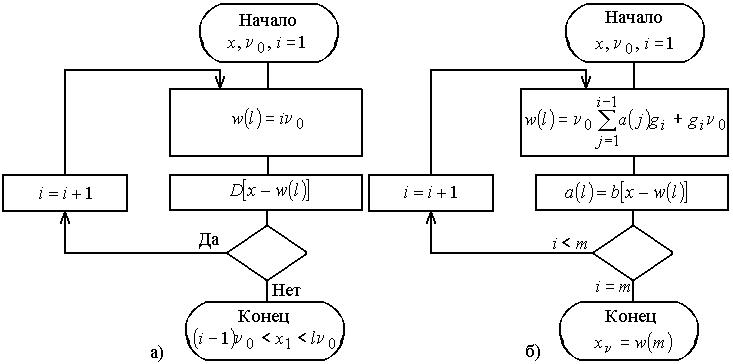

Алгоритм измерений в аддитивной развертывающейся шкале представлен на рис. 5.4.3,а.

Рис. 5.4.3. Алгоритмы измерения в аддитивной шкале (а) и аддитивной шкале с шаговым формированием (б)

Шаговое формирование

заключается обычно в суммировании

эталонных значений

,

кратных кванту

:

:

,

где

,

где

– целые числа,

именуемые весами, такие, что из интервала

(0, М) каждое

целое число

– целые числа,

именуемые весами, такие, что из интервала

(0, М) каждое

целое число

или 1.

или 1.

В последовательных тактах формируются эталонные значения:

Измерение заканчивается в (m+1)-м такте, в котором

где

значение

удовлетворяет

условию

удовлетворяет

условию

.

Алгоритм измерения в аддитивной шкале

с шаговым формирователем показан на

рис. 5.4.3,б.

.

Алгоритм измерения в аддитивной шкале

с шаговым формирователем показан на

рис. 5.4.3,б.