- •Le fasce Ruolo dei tessuti nella meccanica umana

- •Embriologia

- •Formazione del disco embrionario didermico

- •F ormazione del disco embrionario tridermico

- •Mesoblasta para-assiale

- •Mesoblasta intermedio (fig 8)

- •Le lamine laterali

- •Alla fine del sesto mese il feto è diventato vitale.

- •Meccanismo di sviluppo embrionale

- •I fenomeni isto e biochimici

- •B) I fenomeni biocinetici e biodinamici

- •Campi di corrosione (corrosion fields)

- •Campi di densificazione (densation fields)

- •Campi di contusione (contusion fields)

- •Campi di compressione (distusion fields)

- •Campi di ritenzione (retension fields)

- •Campi di stiramento (dilation fields)

- •Campi lassi paraepiteliali (parathelial loasening fields)

- •Campi di frizione (datraction fields)

- •Anatomia delle fasce cap.2

- •L'aponeurosi epicranica

- •L'aponeurosi cervicale superficiale. (fig 18)

- •Le aponeurosi posteriori.

- •L'aponeurosi anteriore.

- •Fascia iliaca.

- •In sintesi le aponeurosi del tronco.

- •L'aponeurosi della spalla (fig.23)

- •L 'aponeurosi brachiale (fig.24)

- •L'aponeurosi antibrachiale.

- •L 'aponeurosi della mano (fig.26).

- •Le aponeurosi palmari

- •In sintesi le aponeurosi dell'arto superiore.

- •Intermuscolari

- •I nervi cutanei.

- •L'aponeurosi dei glutei.

- •L 'aponeurosi della coscia (fig. 29)

- •Il setto intramuscolare interno

- •Il setto intramuscolare esterno

- •L'aponeurosi della gamba (fig. 30)

- •2) L'aponeurosi profonda

- •In sintesi l'aponeurosi dell'arto inferiore.

- •L'aponeursi cervicale media (fig. 32)

- •In sintesi le aponeurosi cervicali

- •Una profonda

- •La fascia endotoracica (fig. 34)

- •La fascia trasversalis

- •Le fasce endotoracihce e trasversali in sintesi

- •La fascia endo-toracica si articola:

- •La fascia trasversale si articola:

- •A poneurosi perineale superficiale

- •L’aponeurosi perineale media

- •L’aponeurosi perineale profonda (fig 38)

- •Le aponeurosi annesse al perineo (fig 39)

- •Riassumendo le aponeurosi del perineo e del piccolo bacino

- •Fascia traversalis

- •Peritoneo

- •Fascia di Halban lamine sacro-retto-genito-pubiche

- •L’asse aponeurotico centrale

- •L’aponeurosi interpterigoidea

- •Aponeurosi pterigotemporomascellare (fig 44)

- •Aponeurosi palatina

- •Aponeurosi faringea e perifaringea (fig 45)

- •Il pericardio fibroso (fig 47)

- •Il pericardio sieroso

- •Riassumendo l’asse apeneurotico centrale è costituito da:

- •Articolazioni del pericardio

- •A) le pleure

- •1) La pleura viscerale

- •2) La pleura parietale (fig 50)

- •B ) il peritoneo e la cavita’ peritoneale(fig 52)

- •1) Il peritoneo parietale

- •Il peritoneo parietale diaframmatico

- •Il peritoneo parietale posteriore

- •Il peritoneo parietale anteriore

- •Il peritoneo parietale inferiore o pelvico

- •2) Il peritoneo viscerale

- •3) Le diverse pieghe peritoneali

- •I differenti mesi

- •L e fasce

- •I legamenti

- •Gli epiploon

- •La dura madre craniale (fig 55)

- •La dura madre rachidea (fig 56)

- •La pia madre craniale

- •La pia madre rachidea

- •Aracnoide craniale (fig 58)

- •A racnoide rachidea (fig 59)

- •Anatomia microscopica ed istologica

- •Anatomia microscopica dei tessuti connettivi di sostegno

- •Il tessuto connettivo (fig 61)

- •La sostanza fondamentale

- •Il tessuto osseo

- •D) il tessuto muscolare

- •Il tessuto del sistema nervoso centrale

- •I nervi periferici (fig 64)

- •Sistema di unione intercellulare

- •Relazioni tra epitelio e tessuto connettivo (fig 65)

- •Differenziazione cellulare e specializzazione funzionale

- •Differenti strati di pelle (fig 66)

- •Ruolo della pelle

- •I stologia del tessuto connettivo le parti che costituiscono il tessuto connettivo

- •Le cellule del tessuto connettivo

- •I differenti tipi di tessuto connettivo

- •Patologia delle fasce

- •Le collagenosi

- •Altre affezioni delle fasce

- •Le cicatrici

- •Aderenze e immobilita’

- •Ruolo delle fasce

- •Sospensione e protezione

- •1)Sospensione

- •2)Protezione

- •Contenimento e separazione

- •1)Contenimento

- •2)Separazione

- •Assorbimento degli urti

- •Ammortizzazione di pressioni

- •Struttura biochimica

- •Componente elastica

- •Tessuto grasso

- •Struttura anatomica

- •Meccanica generale

- •Conduzione della sensibilita’

- •Particolarita’morfologiche

- •Mantenimento della postura

- •Catene fasciali

- •Ruolo delle catene

- •Ruolo di trasmissione (fig 78)

- •Ruolo di coordinazione e armonizzazione

- •Ruolo di ammortizzazione

- •Principali catene fasciali

- •Le catene esterne

- •Le catene interne

- •La catena meningea (fig 84)

- •Grandi punti di ammortizzazione (fig 85)

- •Il cingolo scapolare

- •Le catene lesionali

- •Catene lesionali discendenti

- •Catene lesionali ascendenti

- •Protocollo del test

- •Il contatto manuale

- •Trovarsi in sintonia col soggetto.

- •I test d'ascolto

- •1) La normalità

- •L'ascolto in piedi.

- •4) L'ascolto degli arti inferiori.

- •Ascolto dell’articolazione del ginocchio e della caviglia

- •A scolto coscia-gamba (fig 89)

- •A scolto globale degli arti inferiori (fig 90)

- •Ascolto degli arti superiori

- •Ascolto braccio-avanti-braccio (fig 91)

- •A scolto globale dell’arto superiore (fig 92)

- •Ascolto dell’addome

- •Ascolto del torace

- •P arte inferiore del torace (fig 93)

- •Parte superiore del torace (fig 94)

- •Ascolto globale del cingolo scapolare (fig 95)

- •A scolto del bacino (fig 96)

- •Ascolto delle fasce dorsali (fig 97)

- •Ascolto craniale

- •Le membrane intracraniali

- •Le membrane esocraniali e loro prolungamenti

- •Meningi rachidee (figg. 98 e 99)

- •A scolto antero-posteriore (fig 101 e 101 bis)

- •Lo stress

- •Zone particolari

- •Cranio e cervicali

- •Dorsale superiore

- •Coccige

- •Regione epigastrica

- •Cicatrici

- •Punti di impatto degli urti

- •Test palpatori e di mobilità

- •Test palpatori

- •Cambiamenti di struttura

- •Il dolore

- •Test di mobilita’

- •Scopo del test

- •Test a grande braccio di leva

- •Test segmentari

- •A livello cutaneo

- •Test delle fasce periferiche

- •Test dell’addome

- •Cicatrici ed aderenze

- •Casi particolari

- •I legamenti ileo-lombari (fig 115)

- •I piccoli e grandi legamenti sacro-ischiatici

- •I l legamento comune vertebrale anteriore (fig 116)

- •I legamenti cervico-pleurali (fig 117)

- •Cronologia dei test

- •Scopi del trattamento

- •Modalita' e principi

- •L'induzione

- •Principio

- •2) Modalità tecniche

- •Trattamento diretto

- •Principio

- •2) Modalità tecniche

- •L’arto inferiore

- •Il legamento plantare (fig. 123)

- •L a fascia della gamba (fig. 124)

- •La coscia

- •A livello esterno (fig. 125)

- •A livello interno (fig. 126)

- •Lo sciatico (fig. 127)

- •Il bacino

- •Il legamento ileo-lombare (fig 129)

- •Il legamento lombo-sacrale

- •La regione dorsale

- •La regione ventrale

- •Il legamento vertebrale comune anteriore (fig 133)

- •I visceri

- •Il diaframma

- •L’arto superiore

- •A livello dell’avambraccio (fig. 137)

- •A livello del gomito (fig. 138)

- •Il braccio(fig 139)

- •A livello della spalla (fig. 140)

- •Il collo

- •Il cingolo scapolare (fig. 141)

- •Le cartilagini

- •I legamenti cervico-pleurali (fig. 145)

- •Il cranio Il cuoio capelluto (fig 146 e 146 bis)

- •L a giunzione occipito-cervicale (fig 147)

- •Lavoro globale delle fasce superiori (fig 148)

- •L ’asse duromadrico vertebrale (fig. 149)

- •R iequilibrio antero-posteriore (fig. 151)

- •Lo stress

- •Le cicatrici e le aderenze

- •Cronologia del trattamento

- •Indicazioni e controindicazioni

- •Embriologia pg 2

- •Differenziazione dei foglietti e determinazione dell’embrione pg 5

- •Anatomia delle fasce pg 17

- •Asse aponeurotico centrale pg 59

- •Test delle fasce

Il tessuto osseo

Il tessuto osseo è composto da:

cellule ossee o osteociti

sostanza fondamentale

fibrille di collagene

sostanza cementante

divarsi sali

Appare evidente che l’osso è formato in parte da due strutture che sono i componenti fondamentali di tutti i tessuti: sostanza fondamentale e fibrille collagene. È per questo che si può affermare che l’osso è una fascia densificata al massimo. Le fibrille fanno parte dei costituenti organici dell’osso (in opposizione ai sali che sono i costituenti minerali). La solidità di un osso dipende in parte dai costituenti organici, dal momento che se questi sono in quantità insufficente, l’osso perde la propria elasticità e diviene più fragile. L’osso, come tutta la fascia, deve dunque avere due caratteristiche fondamentali: elasticità-plasticità e solidità.

a) I diversi tipi di osso

Si possono distinguere due tipi di osso a seconda della disposizione delle fibrille:

osso reticolare

osso lamellare o del canale di Havers

Osso reticolareÈ il risultato della trasformazione da tessuto connettivo ad osseo. È presente soprattutto durante lo sviluppo e permane nell’adulto vicino alle suture craniche.

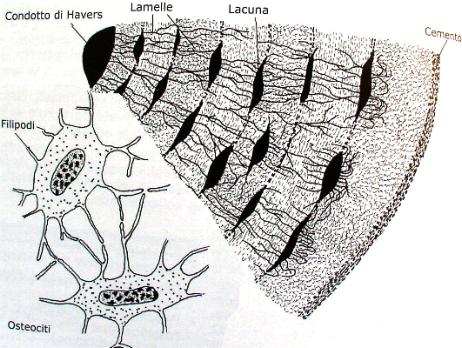

O sso

lamellare (fig 62) Costituisce

il restante delle ossa. Presenta una stratificazione ben netta,

dovuta a degli strati di sostanza fondamentale sotto forma di lamelle

alternate con degli strati di osteociti. Questi strati, disposti

concentricamente attorno al canale di Havers, costituiscono un

osteone. Fra i diversi osteoni si trovano delle lamine interstiziali,

essendo i canali di Havers legati fra loro attraverso dei sottili

canali obliqui detti canali di Volkmann. La struttura e la

disposizione degli osteoni dipende dal carico imposto all’osso

(variabilità, adattabilità; ritroviamo lo stesso schema della

fascia). Lo sviluppo del tessuto osseo avviene grazie agli

osteoblasti, cellule specializzate derivate da cellule mesenchimali

(cellule all’origine di tutti i tessuti). Gli osteoblasti secernono

una sostanza intercellulare, l’osteoide, che, all’origine è

composta da sostanza fondamentale molle e fibre collagene.

sso

lamellare (fig 62) Costituisce

il restante delle ossa. Presenta una stratificazione ben netta,

dovuta a degli strati di sostanza fondamentale sotto forma di lamelle

alternate con degli strati di osteociti. Questi strati, disposti

concentricamente attorno al canale di Havers, costituiscono un

osteone. Fra i diversi osteoni si trovano delle lamine interstiziali,

essendo i canali di Havers legati fra loro attraverso dei sottili

canali obliqui detti canali di Volkmann. La struttura e la

disposizione degli osteoni dipende dal carico imposto all’osso

(variabilità, adattabilità; ritroviamo lo stesso schema della

fascia). Lo sviluppo del tessuto osseo avviene grazie agli

osteoblasti, cellule specializzate derivate da cellule mesenchimali

(cellule all’origine di tutti i tessuti). Gli osteoblasti secernono

una sostanza intercellulare, l’osteoide, che, all’origine è

composta da sostanza fondamentale molle e fibre collagene.

b) Le diverse modalità di ossificazione

Si distingue una modalità di ossificazione diretta o endoconnettiva (fibrosa) e una indiretta o encondrale (per sostituzione di cartilagine).

ossificazione endoconnettiva: il tessuto osseo si forma a partire dal tessuto connettivo. L’osso inizialmente fibroso si trasforma in seguito in lamellare. Questo tipo di ossificazione si incontra nelle ossa della volta cranica, della faccia e della clavicola.

ossificazione incondrale: necessita prima della presenza di parti scheletriche cartilaginee, rimpiazzate in seguito da osso grazie alla presenza di condroclasti, che distruggono il tessuto cartilagineo e permettono agli osteoblasti di formare il tessuto osseo. Si distinguono due tipi di ossificazione encondrale: endocandrale e pericondrale. La prima avviene all’interno della cartilagine a livello delle epifisi mentre la seconda parte dal pericondrio e si limita alla diafisi.

c) Il periostio

E’ una membrana fibroelastica che riveste interamente l’osso eccetto a livello delle cartilagini. A livello delle inserzioni muscolari e fasciali si confonde con queste ultime (prova della continuità ininterrotta delle fascie). L’aderenza all’osso è molto variabile:

-molto aderente alle ossa corte

-debolmente aderente alle ossa larghe

-aderenza debole a livello delle diafisi e forte a livello delle epifisi nelle ossa lunghe

Questa proprietà del periostio è dovuta :

- all’inserzione dei tendini e delle fascie all’osso, ed è questa che fissa il periostio all’osso

- all’inserimento nell’osso di vasi e nervi generati dal periostio

- alla penetrazione nell’osso di fibre di tessuto connettivo generate nel periostio e che costituiscono le fibre di Sharpey (continuità fascia, periostio, osso, punto terminale di arrivo delle fasce).

Faccia interna: porta sulla sua superficie le ramificazioni vascolari e nervose destinate all’osso. Inoltre esiste uno strato di cellule midollari che entrano a far parte della crescita in spessore dell’osso.

Faccia esterna: è in rapporto con muscoli tendini e fasce. A tratti è anche in rapporti con la pelle e ne è separata da una fascia o da un tessuto cellulare poco denso (tibia, osso malare).

Struttura: costituita da tessuto fibroso di cui si distinguono due strati: uno esterno, formato da tessuto connettivo misto a fibre elastiche e uno interno formato dai medesimi elementi ma che è più sottile. Lo strato interno è più sottile, la rete elastica è più stretta. Da questo strato partono delle fibre di tessuto connettivo e di fibre elastiche che penetrano nell’osso: le fibre di Ranvier. Lo strato interno, inoltre, dà vita agli osteoblasti, che spariscono alla fine della crescita, ma che riappaiono in qualunque momento per riformare l’osso in caso di frattura. Il periostio è molto vascolarizzato e serve alla nutrizione dell’osso, ne è prova il fatto che se lo si toglie, l’osso si necrotizza. Nel periostio penetra una maglia molto importante di fili nervosi e questo ne spiega la sua sensibilità; una parte di questi fili penetra nell’osso con il sistema vascolare. Esiste anche una larga rete di canali linfatici.

d) Organizzazione del tessuto osseo

L’osso è costituito da cellule (osteoblasti, osteoclasti e osteociti) e da matrice extracellulare.

matrice extracellulare: è fatta da una matrice organica di sostanza fondamentale e di fibre collagene mineralizzate oltre che da una componente di sali minerali.

matrice organica: comprende fibre collagene e sostanza fondamentale. Le fibre collagene sono molto numerose. Si può mettere in evidenza delle fibre tubulari intraossee che sarebbero il prolungamento delle fibre di inserzione dei tendini o della fascia. Sono le fibre di Charpey. La sostanza fondamentale è meno abbondante e contiene mucopolisccaridi, glicoproteine, proteine di struttura, acqua ed elettroliti.

sali minerali: danno la durezza al tessuto osseo. Sono cristalli di idrossipatite di calcio e fosfato.

formazione e riassorbimento di tessuto osseo: per tutta la vita il tessuto osseo è la sede di un rinnovamento permanente attraverso un processo distruttivo e uno costruttivo.

Formazione di tessuto osseo: gli osteoblasti attraverso la secrezione e la sintetizzazione di glicoproteine, mucopolisaccaridi e molecole di tropocollagene formano una sostanza preossea. In seguito si ha la mineralizzazione attraverso depositi di un sale fosfocalcico e costruzione di cristalli di idrossipatite.

Riassorbimento di tessuto osseo: entrano in gioco due processi che sono il riassorbimenro osteoclastico e quello periosteocitario.

Il riassorbimento osteoclastico è stimolato dall’ormone paratiroideo. L’osteoclasta secerne ioni H+ (solubilizzano la sostanza minerale), idrolasi acide (polimerizzano le glicoproteine e i mucopolisaccaridi), collagenasi (attaccano il collagene).

Nel riassorbimento periosteocitario alcuni osteoclasti hanno una attività più litica e determinano la demineralizzazione e la lisi del tessuto osseo che li circonda.

Per concludere questo capitolo sul tessuto connettivo andiamo a dire qualche parola sul tessuto muscolare, nervoso, epiteliale e la pelle, perchè ognuno di questi tessuti è in parte in rapporto con il tessuto connettivo e quest’ultimo forma la loro matrice di supporto e sostegno.