- •Амбулаторная

- •Хирургия

- •Справочник

- •Практического врача

- •Содержание

- •Часть 1. Острые гнойные заболевания

- •Часть 2. Дегенеративно-воспалительные заболевания конечностей

- •Часть 3. Поверхностные новообразования (м. М. Бурмистрова, д. Н. Дойников)

- •Часть 4. Заболевания сосудов нижних конечностей (п.И. Орловский, и. А. Корешкин)

- •Часть 5. Частные вопросы амбулаторной . Хирургии

- •Предисловие

- •Часть 1 острые гнойные заболевания введение

- •1.1. Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки

- •1.1.1. Фурункул

- •1.1.2. Карбункул

- •1.1.3. Гидраденит

- •1.1.4. Абсцесс подкожной клетчатки

- •1.1.5. Флегмона подкожной клетчатки

- •1.1.6. Эризипелоид

- •1.1.7. Лимфангит и лимфаденит

- •1.2. Острые гнойные заболевания костей, суставов и синовиальных сумок

- •1.2.1. Остеомиелит

- •1.2.2. Острый гнойный артрит

- •1.2.3. Острый бурсит

- •1.3. Гнойно-воспалительные заболевания кисти

- •1.3.1. Флегмона тыла кисти

- •1 .3.2. Межпальцевая (комиссуральная) флегмона

- •1.3.3. Флегмона области thenar

- •1.3.4. Флегмона области hypothenar

- •1.3.5. Флегмоны срединного ладонного пространства

- •1, 2, 3, 4 — Дренирование синовиальных влагалищ I и V пальцев; 5 — перфорированная дренажная трубка, введенная в пространство Пирогова-Парона.

- •1.3.7. Флегмона пространства Пирогова-Парона

- •1.4. Гнойно-воспалительные заболевания пальцев кисти

- •1.4.1. Кожные формы панариция

- •1.4.2. Осложненные формы панариция

- •1.4.3. Хирургическое лечение различных форм панариция

- •1.4.4. Антибактериальная терапия различных форм панариция

- •Список литературы

- •Часть 2

- •2.1.2. Эпикондилиты плеча

- •2.1.3. Крепитирующий паратенонит предплечья

- •2.1.4. Болезнь де Кервена

- •2.1.5. Стенозирующие лигаментиты пальцев кисти

- •2.1.6. Контрактура Дюпюитрена

- •2.1.7. Ганглий

- •2.1.8. Гигрома

- •2.2. Заболевания суставов (остеоартрозы)

- •2.3. Заболевания стопы

- •2.3.1. Вросший ноготь

- •2.3.2. Отклонение I пальца стопы кнаружи (Hallux valgus)

- •2.3.3. Молоткообразный палец

- •2.3.4. Пяточная шпора

- •2.3.5. Мозоли

- •Список литературы

- •Часть 3 поверхностные новообразования

- •3.1. Доброкачественные поверхностные новообразования

- •3.1.1. Классификация поверхностных доброкачественных опухолей

- •1. Эпителиальные опухоли, происходящие из многослойного (кожа, слизистые оболочки) и железистого эпителия:

- •2. Соединительнотканные опухоли:

- •3. Опухоли из нервной ткани:

- •4. Опухоли из эндотелия и мезотелия (кровеносные и лимфатические сосуды, синовиальные оболочки):

- •3.1.2. Эпителиальные опухоли

- •3.1.3. Соединительнотканные опухоли

- •3.1.4. Опухоли из нервной ткани

- •3.1.5. Опухоли из эндотелия и мезотелия

- •3.2. Злокачественные поверхностные новообразования

- •3.2.1. Злокачественные опухоли кожи

- •3.2.2. Злокачественные опухоли мягких тканей

- •Список литературы

- •Часть 4 заболевания сосудов нижних конечностей

- •4.1. Варикозная болезнь нижних конечностей

- •4.1.1. Общие сведения

- •4.1.2. Функциональные пробы

- •4.1.3. Компрессионное лечение

- •4.1.4. Лекарственное лечение

- •1. Мази и гели на основе гепарина.

- •2. Мази и гели на основе веноактивных препаратов.

- •3. Мази и гели на основе нестероидных противовоспалительных средств (нпвс).

- •4. Местные глюкортикоиды (кортикостероиды)

- •4.1.5. Флебосклерозирующее лечение

- •4.1.6. Хирургическое лечение

- •4.2. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей

- •4.2.1. Общие сведения

- •4.2.2. Дифференциальный диагноз

- •4.2.3. Лечение

- •4.3. Тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей (флеботромбоз)

- •4.3.1. Общие сведения

- •4.3.2. Топическая диагностика

- •4.3.3. Дифференциальный диагноз

- •4.3.4. Лечение

- •4.3.5. Реабилитация больных, перенесших флеботромбоз

- •4.4. Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей

- •4.4.1. Общие сведения

- •4.4.2. Клиническая симптоматика

- •4.4.3. Консервативные методы лечения

- •4.4.4. Хирургическое лечение

- •4.5. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей

- •4.5.1. Общие сведения

- •4.5.2. Амбулаторная диагностика

- •4.5.3. Дифференциальный диагноз

- •4.5.4. Амбулаторное лечение

- •4.6. Трофические язвы

- •4.6.1. Общие сведения

- •4.6.2. Классификация трофических язв

- •4.6.3. Клиническая симптоматика

- •4.6.4. Дифференциальный диагноз

- •4.6.5. Лечение

- •4.6.6. Профилактика

- •Список литературы

- •Часть 5 частные вопросы амбулаторной хирургии

- •5.1. Амбулаторная проктология

- •5.1.1. Геморрой

- •5.1.2. Анальный зуд

- •5.1.3. Анальная трещина

- •Список литературы

- •5.2. Местная анестезия в амбулаторной практике

- •5.2.1. Фармакологические препараты для местного обезболивания

- •5.2.2. Механизм действия препаратов для местного обезболивания

- •5.2.3. Местная анестезия по а. В. Вишневскому

- •5.2.4. Регионарная анестезия

- •5.2.5. Новокаиновые блокады

- •Список литературы

- •5.3. Диагностические манипуляции

- •5.3.1. Биопсия

- •5.3.2. Зондирование

- •5.3.3. Фистулография

- •5.3.4. Пункция

- •5.3.5. Пальцевое исследование прямой кишки

- •5.3.6. Аноскопия

- •5.3.7. Ректороманоскопия

- •5.3.8. Диафаноскопия

- •Список литературы

- •5.4. Частные ситуации в амбулаторной хирургии

- •5.4.1. Первичная хирургическая обработка ран

- •5.4.2. Укусы животных

- •5.4.3. Остановка наружного кровотечения

- •5.4.4. Ожоги

- •5.4.5. Отморожения

- •5.4.6. Инородные тела мягких тканей

- •5.4.7. Ущемление пальца в кольце

- •Список литературы

- •5.5 Применение антибактериальных средств в амбулаторной практике

- •5.5.1. Бета-лактамные антибиотики

- •5.5.2. Макролиды

- •5.5.3. Разные антибактериальные средства

- •5.5.4. Принципы применения антибактериальных средств

- •Список литературы

5.3.4. Пункция

Пункция (лат. punctio — укол, прокол) — прокол полой иглой или троакаром тканей и полостей с диагностической или лечебной целью.

Для диагностики при пункции производят забор содержимого полостей на цитологическое исследование (торакоцентез, лапароцентез, прокол бурс и суставных полостей, кист) или тканей для гистологического исследования (пункционная биопсия); кроме того, можно вводить контрастное вещество или газ (ангиография, пневмомедиастинум, пневмоперитонеум).

Лечебная пункция направлена:

на введение в сосудистое русло, полости или ткани лекарственных препаратов;

для извлечения из полостей излившейся крови и возможной ее реинфузии (по показаниям);

для удаления патологических скоплений гноя, экссудата, газа.

При необходимости удалить очень большое количество жидкости из полостей (литры) пользуются троакаром.

Показания к пункции в условиях поликлиники:

удаление воспалительной жидкости с диагностической и лечебной целью и введение лекарственных препаратов при острых и хронических бурситах, тендовагинитах, тенобурситах, артритах [2];

удаление с целью диагностики содержимого поверхностных кистозных образований;

диагностическая пункция толстой иглой при подозрении на формирование абсцесса мягких тканей (например, при подозрении на постинъекционный абсцесс) и лечебные пункции при «закрытой» методике лечения абсцессов;

эвакуация свежей гематомы;

венепункция для катетеризации или канюлирования периферической вены для инфузий или проведения фотогемотерапии.

Плевральная пункция, лапароцентез, диагностическая пункция внутренних органов, щитовидной железы и грудной железы (пункционная биопсия), пункция магистральных вен и артерий, ввиду опасности осложнений, как правило, не производятся в неспециализированных поликлиниках, а выполняются или в специализированных центрах амбулаторной хирургии или в стационарах [6].

Противопоказания к пункции:

нарушения свертывания крови;

гнойное воспаление мягких тканей в зоне пункции.

Техника пункции зависит от цели (диагностическая или лечебная) и от анатомических особенностей и расположения пунктируемого объекта. Во всех случаях манипуляцию осуществляют в условиях асептики и антисептики, под местной инфильтрационной анестезией.

Пункции суставов [4, 5]

Плечевой сустав (рис. 5.27)

Больной лежит, на операционном столе на спине, верхняя конечность на стороне пункции слегка отведена и ротирована кнаружи, а предплечье согнуто в локтевом суставе и обращено вперед. Иглу вкалывают спереди между малым бугром плечевой кости и клювовидным отростком лопатки на 1 см кнаружи от последнего; создавая в шприце разряжение, осторожно продвигают иглу до получения экссудата.

Рис. 5.27. Пункция плечевого сустава.

Локтевой сустав (рис. 5.28)

Больной лежит на спине, рука отведена и уложена на отдельном столике при сгибании в локтевом суставе около 150°. Иглу вкалывают сзади между наружным мыщелком плечевой кости и наружным краем локтевого отростка в хорошо прощупываемую щель плечелучевого сочленения, иглу направляют на переднюю поверхность медиального мыщелка плеча до получения экссудата.

Рис. 5.28. Пункция локтевого сустава.

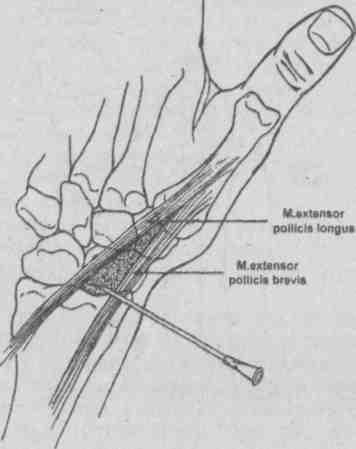

Лучезапястный сустав (рис. 5.29.)

Больной лежит на спине, предплечье и кисть укладывают на отдельный столик, иглу вкалывают с тыльной стороны сустава у дистального конца лучевой кости между сухожилиями длинного разгибателя большого и разгибателя указательного пальцев. На линии лучезапястного сустава это место соответствует проекции локтевого края второй пястной кости.

Рис. 5.29. Пункция лучезапястного сустава.

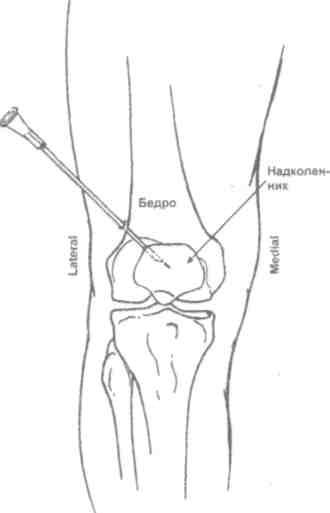

Коленный сустав (рис. 5.30)

Больной лежит на спине с выпрямленными ногами. Пункцию производят у верхнего или нижнего полюса надколенника с наружной или внутренней стороны, отступя на 1-2 см от края коленной чашечки. При проколе у верхнего полюса надколенника игла проникает в верхний заворот сустава, при пункции у нижнего полюса — в полость сустава. Удаление экссудата облегчается при одновременном надавливании ладонями на область верхнего и нижнего заворотов.

Рис. 5.30. Пункция коленного сустава.

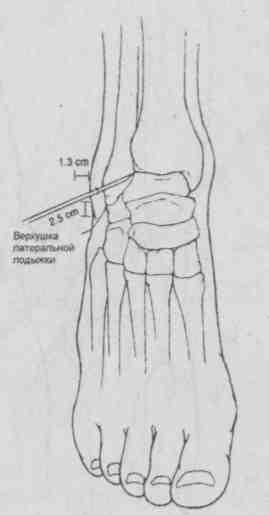

Голеностопный сустав (рис. 5.31)

Больной лежит на столе, под голень подкладывают подушку, стопе придают легкое подошвенное сгибание, иглу вкалывают между наружной лодыжкой и наружным краем сухожилия длинного разгибателя пальцев стопы. Возможна пункция сустава сзади — при этом стопа лежит на своей внутренней стороне и иглу вкалывают между наружным краем ахиллова сухожилия и сухожилиями малоберцовых мышц.

Рис. 5.31. Пункция голеностопного сустава.

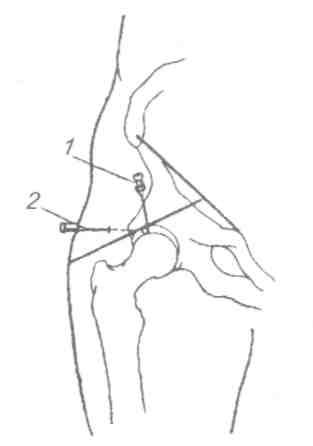

Тазобедренный сустав (рис. 5.32) Больной лежит на спине, иглу вкалывают спереди под пупартовой связкой, отступя на 1 см кнаружи от пульсации бедренной артерии. Направление иглы спереди назад и медиально к легко прощупываемой головке бедренной кости (рис. 5.32, 1). Либо можно пунктировать с наружной стороны бедра, вводя иглу над вершиной большого вертела перпендикулярно к длинной оси бедра (рис. 5.32, 2). Пройдя мягкие ткани, игла встречает препятствие в виде шейки бедра, игле придают слегка краниальное направление и попадают в сустав.

Осложнения:

• развитие воспаления в зоне пункции при нарушении правил асептики и антисептики;

• повреждение глубжележащих органов и крупных сосудов.

Рис. 5.32. Пункция тазобедренного сустава.