- •Амбулаторная

- •Хирургия

- •Справочник

- •Практического врача

- •Содержание

- •Часть 1. Острые гнойные заболевания

- •Часть 2. Дегенеративно-воспалительные заболевания конечностей

- •Часть 3. Поверхностные новообразования (м. М. Бурмистрова, д. Н. Дойников)

- •Часть 4. Заболевания сосудов нижних конечностей (п.И. Орловский, и. А. Корешкин)

- •Часть 5. Частные вопросы амбулаторной . Хирургии

- •Предисловие

- •Часть 1 острые гнойные заболевания введение

- •1.1. Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки

- •1.1.1. Фурункул

- •1.1.2. Карбункул

- •1.1.3. Гидраденит

- •1.1.4. Абсцесс подкожной клетчатки

- •1.1.5. Флегмона подкожной клетчатки

- •1.1.6. Эризипелоид

- •1.1.7. Лимфангит и лимфаденит

- •1.2. Острые гнойные заболевания костей, суставов и синовиальных сумок

- •1.2.1. Остеомиелит

- •1.2.2. Острый гнойный артрит

- •1.2.3. Острый бурсит

- •1.3. Гнойно-воспалительные заболевания кисти

- •1.3.1. Флегмона тыла кисти

- •1 .3.2. Межпальцевая (комиссуральная) флегмона

- •1.3.3. Флегмона области thenar

- •1.3.4. Флегмона области hypothenar

- •1.3.5. Флегмоны срединного ладонного пространства

- •1, 2, 3, 4 — Дренирование синовиальных влагалищ I и V пальцев; 5 — перфорированная дренажная трубка, введенная в пространство Пирогова-Парона.

- •1.3.7. Флегмона пространства Пирогова-Парона

- •1.4. Гнойно-воспалительные заболевания пальцев кисти

- •1.4.1. Кожные формы панариция

- •1.4.2. Осложненные формы панариция

- •1.4.3. Хирургическое лечение различных форм панариция

- •1.4.4. Антибактериальная терапия различных форм панариция

- •Список литературы

- •Часть 2

- •2.1.2. Эпикондилиты плеча

- •2.1.3. Крепитирующий паратенонит предплечья

- •2.1.4. Болезнь де Кервена

- •2.1.5. Стенозирующие лигаментиты пальцев кисти

- •2.1.6. Контрактура Дюпюитрена

- •2.1.7. Ганглий

- •2.1.8. Гигрома

- •2.2. Заболевания суставов (остеоартрозы)

- •2.3. Заболевания стопы

- •2.3.1. Вросший ноготь

- •2.3.2. Отклонение I пальца стопы кнаружи (Hallux valgus)

- •2.3.3. Молоткообразный палец

- •2.3.4. Пяточная шпора

- •2.3.5. Мозоли

- •Список литературы

- •Часть 3 поверхностные новообразования

- •3.1. Доброкачественные поверхностные новообразования

- •3.1.1. Классификация поверхностных доброкачественных опухолей

- •1. Эпителиальные опухоли, происходящие из многослойного (кожа, слизистые оболочки) и железистого эпителия:

- •2. Соединительнотканные опухоли:

- •3. Опухоли из нервной ткани:

- •4. Опухоли из эндотелия и мезотелия (кровеносные и лимфатические сосуды, синовиальные оболочки):

- •3.1.2. Эпителиальные опухоли

- •3.1.3. Соединительнотканные опухоли

- •3.1.4. Опухоли из нервной ткани

- •3.1.5. Опухоли из эндотелия и мезотелия

- •3.2. Злокачественные поверхностные новообразования

- •3.2.1. Злокачественные опухоли кожи

- •3.2.2. Злокачественные опухоли мягких тканей

- •Список литературы

- •Часть 4 заболевания сосудов нижних конечностей

- •4.1. Варикозная болезнь нижних конечностей

- •4.1.1. Общие сведения

- •4.1.2. Функциональные пробы

- •4.1.3. Компрессионное лечение

- •4.1.4. Лекарственное лечение

- •1. Мази и гели на основе гепарина.

- •2. Мази и гели на основе веноактивных препаратов.

- •3. Мази и гели на основе нестероидных противовоспалительных средств (нпвс).

- •4. Местные глюкортикоиды (кортикостероиды)

- •4.1.5. Флебосклерозирующее лечение

- •4.1.6. Хирургическое лечение

- •4.2. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей

- •4.2.1. Общие сведения

- •4.2.2. Дифференциальный диагноз

- •4.2.3. Лечение

- •4.3. Тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей (флеботромбоз)

- •4.3.1. Общие сведения

- •4.3.2. Топическая диагностика

- •4.3.3. Дифференциальный диагноз

- •4.3.4. Лечение

- •4.3.5. Реабилитация больных, перенесших флеботромбоз

- •4.4. Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей

- •4.4.1. Общие сведения

- •4.4.2. Клиническая симптоматика

- •4.4.3. Консервативные методы лечения

- •4.4.4. Хирургическое лечение

- •4.5. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей

- •4.5.1. Общие сведения

- •4.5.2. Амбулаторная диагностика

- •4.5.3. Дифференциальный диагноз

- •4.5.4. Амбулаторное лечение

- •4.6. Трофические язвы

- •4.6.1. Общие сведения

- •4.6.2. Классификация трофических язв

- •4.6.3. Клиническая симптоматика

- •4.6.4. Дифференциальный диагноз

- •4.6.5. Лечение

- •4.6.6. Профилактика

- •Список литературы

- •Часть 5 частные вопросы амбулаторной хирургии

- •5.1. Амбулаторная проктология

- •5.1.1. Геморрой

- •5.1.2. Анальный зуд

- •5.1.3. Анальная трещина

- •Список литературы

- •5.2. Местная анестезия в амбулаторной практике

- •5.2.1. Фармакологические препараты для местного обезболивания

- •5.2.2. Механизм действия препаратов для местного обезболивания

- •5.2.3. Местная анестезия по а. В. Вишневскому

- •5.2.4. Регионарная анестезия

- •5.2.5. Новокаиновые блокады

- •Список литературы

- •5.3. Диагностические манипуляции

- •5.3.1. Биопсия

- •5.3.2. Зондирование

- •5.3.3. Фистулография

- •5.3.4. Пункция

- •5.3.5. Пальцевое исследование прямой кишки

- •5.3.6. Аноскопия

- •5.3.7. Ректороманоскопия

- •5.3.8. Диафаноскопия

- •Список литературы

- •5.4. Частные ситуации в амбулаторной хирургии

- •5.4.1. Первичная хирургическая обработка ран

- •5.4.2. Укусы животных

- •5.4.3. Остановка наружного кровотечения

- •5.4.4. Ожоги

- •5.4.5. Отморожения

- •5.4.6. Инородные тела мягких тканей

- •5.4.7. Ущемление пальца в кольце

- •Список литературы

- •5.5 Применение антибактериальных средств в амбулаторной практике

- •5.5.1. Бета-лактамные антибиотики

- •5.5.2. Макролиды

- •5.5.3. Разные антибактериальные средства

- •5.5.4. Принципы применения антибактериальных средств

- •Список литературы

5.3.1. Биопсия

Биопсия (biopsia: bios — жизнь иops, opos — глаз, зрение, смотрю живое) — прижизненное взятие каких-либо тканей из организма с последующим их морфологическим исследованием. Эта процедура носит прежде всего диагностический характер, поскольку позволяет с большой информативностью оценить изменения в тканях, выявить и дифференцировать патологический процесс (воспаление, дегенерация, доброкачественная или злокачественная опухоль), но может иметь и лечебный эффект, поскольку часто иссекается вся патологическая зона. В широком смысле любая операция, связанная с иссечением тканей и органов, является вариантом биопсии, так как любой удаленный материал должен подвергаться обязательному морфологическому исследованию. При биопсии не только уточняется характер патологического процесса, но и границы поражения, что важно для прогноза, выбора метода лечения и дальнейшей реабилитации больных.

По объему забора тканей различают следующие виды биопсий эксцизионная (для исследования иссекается все патологическое образование, как правило, в пределах визуально неизмененных тканей),инцизионная(для исследования иссекается участок патологического образования скальпелем либо другим инструментом) иаспирационная.

Вариантами инцизионной биопсии в зависимости от техники забора тканей и используемого инструмента являются:скарификация — соскабливание поверхности тканей;пункционная биопсия — когда частицы тканей насасывают в сухой стерильный шприц путем прокола ткани исследуемого участка троакаром, толстой или тонкой иглой (в отношении пункции костной ткани используется терминтрепанобиопсия).

Аспирационная биопсия (содержимое бронхиального дерева, полостей и т.д. аспирируют при катетеризации и исследуют частицы фрагментов слизистой, опухоли).

По срокам получения информации выделяют экспресс-биопсию (результат оценивается в течение ближайших часов с момента забора материала) и плановую биопсию (результат узнают в течение 5—12 дней после процедуры). Информативность плановой биопсии всегда достовернее, чем экстренной.

Для прицельного забора тканей используются все современные методики визуализации патологического очага: прямой контроль глазом, эндоскопический, ультразвуковой и рентгенологический контроль, пальцевая фиксация объекта.

Показания к биопсии в практике амбулаторного хирурга:

при удалении любых поверхностно расположенных доброкачественных опухолей и опухолевидных образований (чаще всего выполняется эксцизионная биопсия);

при подозрении на озлокачествление образований, обнаруженных во время выполнения диагностических исследований (выявление при ректороманоскопии полипа на широком основании и др.) выполняется инцизионная, реже эксцизионная биопсия;

при длительно не заживающих ранах и свищах выполняется соскабливание или инцизионная биопсия для исключения специфической природы воспалительного процесса;

при изолированном или распространенном увеличении лимфатических узлов выполняться могут эксцизионная биопсия при поверхностном расположении либо пункционная или инцизионная при глубоко расположенных узлах;

при обследовании полостей (суставов, бурс и т.д.) применяют пункционную или аспирационную биопсию.

Противопоказания к выполнению биопсий в поликлинике:

наличие явных признаков малигнизации;

при необходимости выполнять эксцизионную биопсию образований или лимфоузлов, расположенных глубоко, рядом с крупными сосудами или жизненно важными органами;

при наличии у больного заболеваний свертывающей системы крови;

биопсия образований щитовидной железы, молочной железы, внутренних органов выполняются либо в специализированных центрах амбулаторной хирургии, либо в стационаре.

Общие требования к организации выполнения биопсий:

биопсии выполняются в асептических условиях операционной или перевязочной;

на отделении ведется журнал направлений удаленного материала на гистологическое исследование и учета результатов;

направляемые препараты фиксируются в растворе формалина (свежеприготовленный раствор, состоящий из 1 части формалина и 4-5 частей воды);

удаленный препарат не режется, на части, а фиксируется целиком;

препарат в гистологическую лабораторию сопровождается направлением с указанием данных больного, предварительного диагноза, вида манипуляции и даты его выполнения, подписи врача.

Техника выполнения биопсий:

а) эксцизионная биопсия выполняется, как правило, под местной инфильтрационной анестезией; разрез кожи окаймляющий, если образование находится на коже или в ее толще, отступя в пределах здоровой ткани, либо линейный, если образование расположено глубже и не связано с кожей;

б) инцизионная биопсия редко требует анестезии, кусочек ткани отсекается скальпелем; ножницами или биопсийными щипцами;

в) соскабливание выполняется скальпелем без анестезии;

г) пункционная биопсия: выполняется тонкой или толстой иглой.

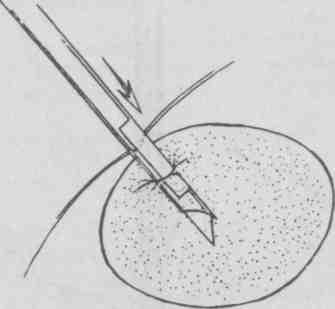

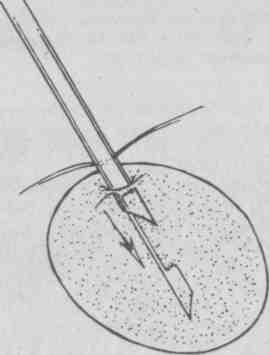

Биопсия тонкой иглой (рис. 5.19, 5.20) не требует анестезии. Образование фиксируется пальцами левой руки. Иглой, надетой на сухой стерильный шприц, протыкается толща образования. Постоянно поддерживая разрежение в шприце, продвигают иглу взад — вперед через ткань образования несколько раз в разных направлениях (обычно требуется 3-6 проходов иглы).

Рис. 5.19. Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия. Вкол иглы.

Рис. 5.20. Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия. Аспирация биоптата.

Ткань насасывается в шприц. Затем поршень шприца отпускают и он принимает нейтральное положение, иглу удаляют и прижимают место пункции стерильной салфеткой. Снимают со шприца иглу, содержащую образец ткани, наполняют шприц воздухом и снова надевают на него иглу. Кончик иглы прижимают к предметному стеклу. Выдавливают и распыляют на нем материал из иглы и готовят мазок, размазав материал по стеклу вторым предметным стеклом. Препарат фиксируют высушиванием на воздухе или специальным фиксатором и отправляют в цитологическую лабораторию [5, 6].

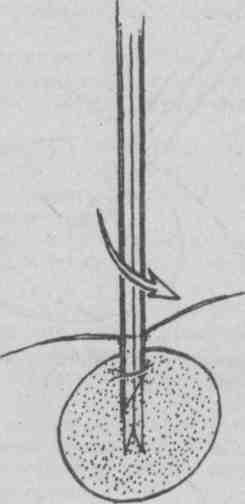

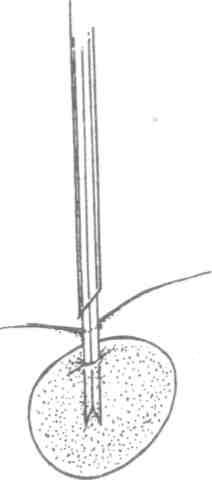

Биопсия толстой иглой проводится, как правило, под местной инфильтрационной анестезией кожи с использованием иглы Дюфо, а лучше специальнойрежущей иглы или иглы Сильвермана (рис. 5.21—5.24). Перед введением иглы скальпелем делают 5 мм разрез кожи и подкожной клетчатки, затем проводят иглу с мандреном до образования, удаляют мандрен, помещают режущую вставку внутрь иглы и продвигают ее в образование. Вращательным движением надвигают иглу на режущую вставку до ее кончика. Этот маневр позволяет взять образец ткани, используя лезвия режущей вставки. Затем извлекают из ткани иглу вместе с режущей вставкой. Полученный образец ткани направляют на гистологическое исследование, на рану накладывают асептическую повязку. Аналогично поступают с режущими иглами других конструкций.

Рис. 5.21. Варианты толстоигольной аспирационной биопсии. Вкол иглы.

Рис. 5.22. Варианты толстоигольной аспирационной биопсии. Захват биоптата.

Рис. 5.23. Варианты толстоигольной аспирационной биопсии. Отсечение биоптата.

Рис. 5.24. Варианты толстоигольной аспирационнои биопсии. Извлечение иглы.

Прицельная пункционная биопсия под контролем ультразвукового датчика пока в основном доступна специализированным амбулаторным центрам.

Осложнения при выполнении биопсий встречаются редко и связаны либо с нарушением асептики (воспаление в зоне биопсии), либо техники манипуляции (кровотечения, повреждение рядом расположенных анатомических структур).