- •Амбулаторная

- •Хирургия

- •Справочник

- •Практического врача

- •Содержание

- •Часть 1. Острые гнойные заболевания

- •Часть 2. Дегенеративно-воспалительные заболевания конечностей

- •Часть 3. Поверхностные новообразования (м. М. Бурмистрова, д. Н. Дойников)

- •Часть 4. Заболевания сосудов нижних конечностей (п.И. Орловский, и. А. Корешкин)

- •Часть 5. Частные вопросы амбулаторной . Хирургии

- •Предисловие

- •Часть 1 острые гнойные заболевания введение

- •1.1. Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки

- •1.1.1. Фурункул

- •1.1.2. Карбункул

- •1.1.3. Гидраденит

- •1.1.4. Абсцесс подкожной клетчатки

- •1.1.5. Флегмона подкожной клетчатки

- •1.1.6. Эризипелоид

- •1.1.7. Лимфангит и лимфаденит

- •1.2. Острые гнойные заболевания костей, суставов и синовиальных сумок

- •1.2.1. Остеомиелит

- •1.2.2. Острый гнойный артрит

- •1.2.3. Острый бурсит

- •1.3. Гнойно-воспалительные заболевания кисти

- •1.3.1. Флегмона тыла кисти

- •1 .3.2. Межпальцевая (комиссуральная) флегмона

- •1.3.3. Флегмона области thenar

- •1.3.4. Флегмона области hypothenar

- •1.3.5. Флегмоны срединного ладонного пространства

- •1, 2, 3, 4 — Дренирование синовиальных влагалищ I и V пальцев; 5 — перфорированная дренажная трубка, введенная в пространство Пирогова-Парона.

- •1.3.7. Флегмона пространства Пирогова-Парона

- •1.4. Гнойно-воспалительные заболевания пальцев кисти

- •1.4.1. Кожные формы панариция

- •1.4.2. Осложненные формы панариция

- •1.4.3. Хирургическое лечение различных форм панариция

- •1.4.4. Антибактериальная терапия различных форм панариция

- •Список литературы

- •Часть 2

- •2.1.2. Эпикондилиты плеча

- •2.1.3. Крепитирующий паратенонит предплечья

- •2.1.4. Болезнь де Кервена

- •2.1.5. Стенозирующие лигаментиты пальцев кисти

- •2.1.6. Контрактура Дюпюитрена

- •2.1.7. Ганглий

- •2.1.8. Гигрома

- •2.2. Заболевания суставов (остеоартрозы)

- •2.3. Заболевания стопы

- •2.3.1. Вросший ноготь

- •2.3.2. Отклонение I пальца стопы кнаружи (Hallux valgus)

- •2.3.3. Молоткообразный палец

- •2.3.4. Пяточная шпора

- •2.3.5. Мозоли

- •Список литературы

- •Часть 3 поверхностные новообразования

- •3.1. Доброкачественные поверхностные новообразования

- •3.1.1. Классификация поверхностных доброкачественных опухолей

- •1. Эпителиальные опухоли, происходящие из многослойного (кожа, слизистые оболочки) и железистого эпителия:

- •2. Соединительнотканные опухоли:

- •3. Опухоли из нервной ткани:

- •4. Опухоли из эндотелия и мезотелия (кровеносные и лимфатические сосуды, синовиальные оболочки):

- •3.1.2. Эпителиальные опухоли

- •3.1.3. Соединительнотканные опухоли

- •3.1.4. Опухоли из нервной ткани

- •3.1.5. Опухоли из эндотелия и мезотелия

- •3.2. Злокачественные поверхностные новообразования

- •3.2.1. Злокачественные опухоли кожи

- •3.2.2. Злокачественные опухоли мягких тканей

- •Список литературы

- •Часть 4 заболевания сосудов нижних конечностей

- •4.1. Варикозная болезнь нижних конечностей

- •4.1.1. Общие сведения

- •4.1.2. Функциональные пробы

- •4.1.3. Компрессионное лечение

- •4.1.4. Лекарственное лечение

- •1. Мази и гели на основе гепарина.

- •2. Мази и гели на основе веноактивных препаратов.

- •3. Мази и гели на основе нестероидных противовоспалительных средств (нпвс).

- •4. Местные глюкортикоиды (кортикостероиды)

- •4.1.5. Флебосклерозирующее лечение

- •4.1.6. Хирургическое лечение

- •4.2. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей

- •4.2.1. Общие сведения

- •4.2.2. Дифференциальный диагноз

- •4.2.3. Лечение

- •4.3. Тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей (флеботромбоз)

- •4.3.1. Общие сведения

- •4.3.2. Топическая диагностика

- •4.3.3. Дифференциальный диагноз

- •4.3.4. Лечение

- •4.3.5. Реабилитация больных, перенесших флеботромбоз

- •4.4. Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей

- •4.4.1. Общие сведения

- •4.4.2. Клиническая симптоматика

- •4.4.3. Консервативные методы лечения

- •4.4.4. Хирургическое лечение

- •4.5. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей

- •4.5.1. Общие сведения

- •4.5.2. Амбулаторная диагностика

- •4.5.3. Дифференциальный диагноз

- •4.5.4. Амбулаторное лечение

- •4.6. Трофические язвы

- •4.6.1. Общие сведения

- •4.6.2. Классификация трофических язв

- •4.6.3. Клиническая симптоматика

- •4.6.4. Дифференциальный диагноз

- •4.6.5. Лечение

- •4.6.6. Профилактика

- •Список литературы

- •Часть 5 частные вопросы амбулаторной хирургии

- •5.1. Амбулаторная проктология

- •5.1.1. Геморрой

- •5.1.2. Анальный зуд

- •5.1.3. Анальная трещина

- •Список литературы

- •5.2. Местная анестезия в амбулаторной практике

- •5.2.1. Фармакологические препараты для местного обезболивания

- •5.2.2. Механизм действия препаратов для местного обезболивания

- •5.2.3. Местная анестезия по а. В. Вишневскому

- •5.2.4. Регионарная анестезия

- •5.2.5. Новокаиновые блокады

- •Список литературы

- •5.3. Диагностические манипуляции

- •5.3.1. Биопсия

- •5.3.2. Зондирование

- •5.3.3. Фистулография

- •5.3.4. Пункция

- •5.3.5. Пальцевое исследование прямой кишки

- •5.3.6. Аноскопия

- •5.3.7. Ректороманоскопия

- •5.3.8. Диафаноскопия

- •Список литературы

- •5.4. Частные ситуации в амбулаторной хирургии

- •5.4.1. Первичная хирургическая обработка ран

- •5.4.2. Укусы животных

- •5.4.3. Остановка наружного кровотечения

- •5.4.4. Ожоги

- •5.4.5. Отморожения

- •5.4.6. Инородные тела мягких тканей

- •5.4.7. Ущемление пальца в кольце

- •Список литературы

- •5.5 Применение антибактериальных средств в амбулаторной практике

- •5.5.1. Бета-лактамные антибиотики

- •5.5.2. Макролиды

- •5.5.3. Разные антибактериальные средства

- •5.5.4. Принципы применения антибактериальных средств

- •Список литературы

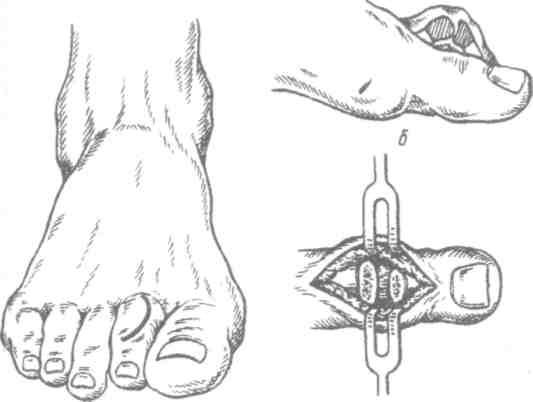

2.3.3. Молоткообразный палец

Как самостоятельное заболевание не встречается, обычно сочетается с Halluxvalgus[3, 16, 26, 31]. Для этой деформации характерна сгибательная контрактура в проксимальном межфаланговом суставеIIпальца стопы. Проксимальная фаланга находится в состоянии тыльного сгибания, средняя — подошвенного сгибания. При этом образуется острый угол между ними, приподнятый над уровнем остальных пальцев. Постоянная травматизация пальца в выступающей части приводит к формированию болезненной мозоли. Развивается подвывих плюсно-фаланговых суставов. Пользование обычной обувью становится затруднительным.

Консервативное лечение только при невозможности операции — ношение обуви с мягким верхом и стелькой. Оперативное лечение — в амбулаторных условиях. Применяют местную проводниковую анестезию у основания пальца 1% раствором новокаина.

Дугообразным разрезом длиной 3-4 см, окаймляющим сбоку проксимальный межфаланговый сустав IIпальца, формируют и мобилизуют тыльный кожный лоскут. Сухожилие разгибателя пальца отводят в сторону, вскрывают сустав, вывихивают и с помощью кусачек Листона (или пилой Джигли) резецируют на протяжении 1 см суставной конец проксимальной фаланги (рис. 2.15). Если этого оказывается недостаточно для выправления пальца, то резецируют и суставной конец средней фаланги. Щипцами Люэра закругляют острые края опила костей. Накладывают швы на капсулу сустава с некоторым натяжением. Избыток капсулы иссекают. Сухожилие помещают на свое место [31].

Рис. 2.15. Операция при молоткообразном пальце (из книги В. И. Маслова, 1988 г.).

а — кожный разрез; б -— участки резецируемых суставных концов фаланг пальца (заштрихованы); в — вид межфалангового сустава после резекции.

Применяют и поперечный доступ к суставу с предварительным иссечением мозоли вместе с участком окружающей кожи. Иммобилизацию подошвенной шиной стопы и пальца осуществляют в течение 10 суток.

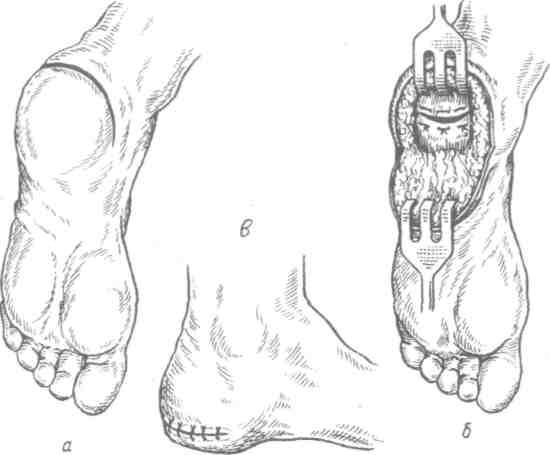

2.3.4. Пяточная шпора

Пяточная шпора представляет собой заостренный экзостоз (остеофит) на подошвенной поверхности пяточной кости [3, 20, 31]. Причина — плоскостопие или дистрофическое окостенение подошвенного апоневроза. Жалобы на жгучую боль по нижней поверхности пятки, особенно при ходьбе. Диагноз может быть подтвержден рентгенологически — видны костные выступы, периостит. Ношение стелек-супинаторов, подкладывание под пятку колец из поролона, спирт-новокаиновые блокады в окружности экзостоза, неспецифические противовоспалительные средства, противоболевая рентгенотерапия (75 Р через 3—4 дня, 4—5 раз) во многих случаях приводят к исчезновению симптомов заболевания [26]. При больших шпорах и неэффективности консервативного лечения производят операцию, обычно в условиях стационара.

Обезболивание — местная инфильтративная или внутрикостная новокаиновая анестезия пункцией пяточной кости. Больного на операционном столе укладывают на живот. Полукружным разрезом, огибающим пятку на границе перехода подошвенной поверхности в обычную кожу заднего отдела стопы, формируют нижний кожный лоскут. Его мобилизуют, отворачивают, обнажая подошвенный апоневроз, который пересекают в поперечном направлении отступя 2 см от места его прикрепления. Пальцем определяют локализацию шпоры, освобождают ее от окружающих тканей и скусывают до основания щипцами Люэра. Поверхность кости сглаживают теми же щипцами. Подошвенный апоневроз сшивают П-образными шелковыми швами. Подшивают на свое место кожный лоскут (рис. 2.16). Производят иммобилизацию задней гипсовой лонгетой от кончиков пальцев до верхней трети голени на 1,5 недели.

Рис. 2.16. Операция по поводу пяточной шпоры (из книги В. И. Маслова, 1988 г.):

а — кожный разрез; б — ушивание рассеченного подошвенного апоневроза после скусывания пяточной шпоры; в — швы на кожную рану.