- •Тема 1. Закономерности развития злокачественных новообразований

- •Целевые установки

- •Предраковые заболевания

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Патогенез клинических симптомов

- •Краткие справочные материалы

- •«Принципы диагностики злокачественных новообразований»

- •Целевые установки

- •Опрос и физикальное обследование

- •Специальные методы обследования

- •Краткие справочные материалы

- •«Общие принципы лечения злокачественных новообразований»

- •Целевые установки

- •Принципы хирургического лечения

- •Лучевая терапия

- •Химиотерапия

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «эпидемиология и профилактика злокачественных опухолей»

- •Целевые установки

- •Заболеваемость и смертность

- •Канцерогенные воздействия

- •Первичная профилактики рака

- •Профилактические осмотры

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «организация онкологической помощи»

- •Целевые установки

- •Структура онкологической службы

- •Клинические группы и учет онкологических больных

- •Диспансеризация

- •Тактика фельдшера, врача широкого профиля

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «деонтология в онкологии»

- •Целевые установки

- •Общие положения деонтологии

- •Врач поликлиники и онкологический больной

- •Другие аспекты деонтологии в онкологии

- •Поведение студентов в онкологической клинике

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «злокачественные новообразования кожи»

- •Целевые установки

- •Строение кожи. Меланогенез

- •I—V — градации глубины инвазии меланом. 1 —эпидермис, 2 — дерма, 3 — подкожная клетчатка. Буквами обозначены слои эпидермиса: р — роговой, Бл — блестящий, 3 — зернистый, ш — шиповатый, Ба — базальный.

- •1. Рак кожи эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Классификация по системе tnm

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •2. Меланома эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак нижней губы»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак полости рта»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак щитовидной железы»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак молочной железы»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Предраковые заболевания

- •Классификация мастопатии

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Опрос и методика объективного обследования

- •Атипические формы рака

- •Методы специального обследования

- •Система раннего распознавания

- •Лечение

- •Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных. Результаты лечения

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак легкого»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Клинические формы

- •Клинико-анатомическая классификация

- •Клиническая картина центрального рака

- •I — эндобронхиальная, II — перибронхиальная разветвленная, III — перибронхиальная узловая, IV — рак Пенкоста; V—круглая опухоль, VI — пневмониеподобная.

- •Клиническая картина периферического рака

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак пищевода»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема: «рак желудка»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Предраковые заболевания

- •Патологоанатомическая характеристика

- •I — экзофитная, II — блюдцеобразная, ш — инфильтративная, IV — язвенно-инфильтративная.

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак толстой кишки»

- •Целевые установки

- •1. Рак ободочной кишки клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •2. Рак прямой кишки клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологолнатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак печени»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «рак поджелудочной железы»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «злокачественные новообразования костей»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «саркомы мягких тканей»

- •Целевые установки

- •Клиническая анатомия

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

- •Тема «лимфогранулематоз»

- •Целевые установки

- •Историческая справка

- •Эпидемиология

- •Патологоанатомическая характеристика

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Краткие справочные материалы

Диагностика

Запомните

Клинический минимум, необходимый для распознавания лимфогранулематоза периферических лимфатических узлов, включает пальпацию узлов, цитологическое и (или) гистологическое исследование.

Комплекс исследований, необходимый для определения стадии, включает томографию грудной клетки и лапаротомию со спленэктомией?

Диагностическую лапаротомию со спленэктомией производят при I и II стадиях лимфогранулематоза.

Разберитесь

У ребенка 12 лет 3 нед назад на шее появился плотноэластический, безболезненный лимфатический узел размером 3,0 х 3,5 см. Другие лимфатические узлы не увеличены, Какова тактика врача?

У больного лимфогранулематозом поражены шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы. Показана ли лапаротомия со спленэктомией?

Нужно ли удалять неувеличенную селезенку, если при осмотре и пальпации в ней не обнаружено патологических изменений?

При подозрении на лимфогранулематоз необходимо установить точный диагноз и выяснить степень распространения процесса по лимфатической системе.

Первая задача решается в амбулаторных условиях. При опросе выясняют жалобы и динамику заболевания? устанавливают время и последовательность появления увеличенных лимфатических узлов, наличие или отсутствие связи с инфекцией или воспалительным процессом. Производят осмотр больного и пальпацию всех доступных лимфатических узлов, а также органов брюшной полости.

«Сигналами тревоги», при которых на амбулаторном приеме следует высказать подозрение на лимфогранулематоз, являются:

1)появление одного или нескольких увеличенных, безболезненных лимфатических узлов эластической консистенции;

постепенное увеличение различных групп лимфатических узлов;

необъяснимая лихорадка, особенно сопровождающаяся профузными ночными потами, потерей массы тела или кожным зудом.

Дифференциальный диагноз в амбулаторных условиях проводят при обнаружении у больного увеличенных лимфатических узлов. Лимфогранулематоз дифференцируют с неходжкинскими лимфомами, хроническим и острым лимфолейкозом, саркоидозом, специфическими и банальными лимфаденитами, метастатическим поражением лимфатических узлов.

Неходжкинские лимфомыпредставляют собой большую группу злокачественных новообразований лимфоидной ткани. Согласно Международной классификации болезней, принятой ВОЗ, их делят на лимфо- и ретикулосаркомы. В настоящее время известны многочисленные варианты гистологического строения этих опухолей, поэтому применяются и другие классификации.

Так же как и лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы поражают периферические лимфатические узлы и внутренние органы. Периферические лимфатические узлы поражаются в 75 % случаев, процесс обычно начинается с шейных, поднижнечелюстных или надключичных лимфатических узлов. Сначала увеличивается один лимфатический узел, но быстро вовлекаются другие узлы этой же области и отдаленных зон. Поэтому к моменту обращения к врачу поражение лимфатических узлов ниже диафрагмы, а также органов брюшной полости обнаруживают чаще, чем при лимфогранулематозе.

Увеличенные лимфатические узлы вначале мягкоэластические, в дальнейшем приобретают плотноэластическую и даже плотную консистенцию, спаиваются в конгломерат, который имеет бугристые контуры и может достигать значительных размеров. Кожа над ним не изменена, но при быстром увеличении узлов растягивается, становится истонченной, иногда синюшной. Пораженные лимфатические узлы обычно безболезненны, болезненность при пальпации появляется при быстром увеличении конгломерата.

При хроническом лимфолейкозелимфатические узлы мягкие, безболезненны, значительных размеров не достигают, кожа над ними не изменена. Лимфоузлы одинаковой консистенции, тогда как при лимфогранулематозе она неодинакова даже в пределах одной группы узлов. Чаще, чем при лимфогранулематозе, удается обнаружить увеличенную селезенку. Несмотря на вовлечение в процесс многих групп лимфатических узлов, симптомов интоксикации не наблюдается.

Острый лимфобластный лейкозсопровождается геморрагическим синдромом, лихорадкой, слабостью, быстрой утомляемостью в результате анемии, болью в брюшной полости, в костях, особенно голени. Лимфатические узлы увеличены, имеют эластическую консистенцию, безболезненны. Селезенка и печень увеличены.

При острых воспалительных процессахувеличенные лимфатические узлы болезненны, кожа над ними может быть гиперемирована, иногда наблюдается лимфангит. Нередко удается обнаружить источник инфекции: кариозные зубы, ангину, гнойные раны, царапины. Отсутствие эффекта от интенсивной антибактериальной терапии в течение 7—10 дней после начала лечения служит основанием для пункции или биопсии увеличенного лимфатического узла.

Для хронического неспецифического лимфаденитахарактерны плотные, малоболезненные, не спаянные между собой и с кожей лимфатические узлы.

При туберкулезном лимфаденителимфатические узлы болезненны, имеют плотную консистенцию, иногда с очагом размягчения. Могут быть спаяны с кожей и подкожной клетчаткой, образуют малосмещаемые конгломераты. Диагностика облегчается при обнаружении контакта с туберкулезными больными, наличии признаков туберкулеза легких или других органов.

Лимфатические узлы при метастазах злокачественных опухолейвнутренних органов характеризуются плотной консистенцией, безболезненны, подвижны. Подвижность теряется при прорастании за пределы капсулы узла в окружающие ткани.

Гистологическое исследование. Окончательный диагноз устанавливают после микроскопического исследования, которое является основным способом диагностики лимфогранулематоза.

Материал для исследования получают путем пункции и(или) биопсии, желательно из наиболее крупных и раньше появившихся лимфатических узлов. Установлены строгие технические правила выполнения биопсии. Лимфатический узел не следует травмировать пинцетом, чтобы не нарушить его структуру. Иссекать узел следует не по частям, а целиком, вместе с неповрежденной капсулой и окружающей его клетчаткой. Лучше удалять несколько рядом расположенных узлов, предпочтительно шейных и подмышечных, а не паховых и поднижнечелюстных. Удаленный лимфатический узел следует разрезать перпендикулярно к длинной оси, после чего погрузить в фиксирующий раствор.

Патологоанатом при описании микроскопической картины должен отразить наличие клеток Березовского — Штернберга, а в заключении указать гистологическую форму лимфогранулематоза.

Клинический минимум обследования в поликлинике включает анализ крови и рентгенологическое исследование грудной клетки. Анализ крови важен для проведения дифференциального диагноза, а также для оценки так называемой биологической активности процесса. Рентгенография необходима для суждения о распространении лимфогранулематоза на лимфатические узлы и органы грудной клетки.

Анализ крови. При лимфогранулематозе может наблюдаться нормальная картина крови, но часто обнаруживают повышение СОЭ, реже — нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, относительное или абсолютное снижение числа лимфоцитов. В поздних стадиях может наблюдаться анемия и эозинофилия. Наиболее информативным признаком является повышение СОЭ. Высокие цифры (более 30 мм в 1 ч) считаются плохим прогностическим признаком и служат показателем биологической активности процесса. Кроме повышения СОЭ, показателями биологической активности считают повышение концентрации фибриногена, альфа2-глобулина, церулоплазмина и гаптоглобина. Оценка биологической активности процесса классификацией лимфогранулематоза по стадиям не предусмотрена, но во многих онкологических клиниках она учитывается. При высоких цифрах хотя бы двух из этих пяти показателей к стадии добавляют индекс «b». Нормальные цифры показателей биологической активности обозначают индексом «а».

Широкое применение находит иммунологическое исследование. Соотношение Т- и В-лимфоцитов при лимфогранулематозе не нарушено, но функция Т-лимфоцитов страдает. Снижается реакция гиперчувствительности замедленного типа на туберкулин, ДНХБ и др. Нарушена супрессорная функция Т-лимфоцитов, результатом этого является гипергаммаглобулинемия. Нарушения иммунитета проявляются склонностью к вирусным инфекциям, в особенности к опоясывающему лишаю, обострению туберкулеза, аутоимунным цитопениям.

Рентгенологическое исследование грудной клетки включает рентгенографию в прямой и боковой проекциях, а также томографию средостения. Эти исследования обязательны. Целью их является обнаружение увеличенных лимфатических узлов средостения, очагов поражения в легких и специфического плеврита.

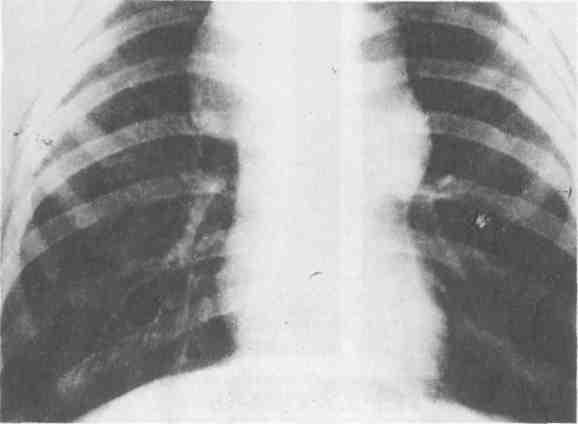

Рентгенологическая картина лимфогранулематоза средостения зависит от количества, расположения и размеров увеличенных лимфатических узлов. Вначале поражаются лимфатические узлы с одной стороны, что проявляется односторонним расширением тени средостения, обычно в верхних отделах, с четкими полициклическими контурами (рис. 4). В последующем процесс распространяется на противоположную сторону и расширение средостения становитсядвусторонним асимметричным. В других случаях при небольших размерах увеличенных лимфатических узлов тень их удается обнаружить только на томограмме.

Рис. 4. Рентгенограмма грудной клетки. Тень средостения в верхнем отделе расширена с обеих сторон, контуры полициклические. Лимфогранулематоз средостённых лимфатических узлов

Поражение легких на рентгенограммах имеет вид различных по величине округлых очаговых теней однородной структуры или линейных тяжей, идущих от увеличенных лимфатических узлов средостения к периферии легкого.

Выяснение степени распространения процесса в брюшной полости представляет более сложную задачу. Она решается в условиях стационара с использованием специальных методов исследования, в том числе оперативного вмешательства.

Радиоизотопное сканирование применяют для исследования печени и селезенки. Его осуществляют путем внутривенного введения радиоактивного золота. Наличие участков, не накапливающих изотоп, свидетельствует о поражении этих органов. Метод обладает ограниченными возможностями, так как не позволяет выявить очаги диаметром менее 2—3 см.

Лимфография. Поражение забрюшинных лимфатических узлов можно обнаружить с помощью прямой контрастной или непрямой изотопной лимфографии. Методика прямой лимфографии была описана в 1954 г. Кинмонтом и Тейлором. В кожу первого межпальцевого промежутка стопы вводят 0,2 мл стерильного 5% раствора синьки Эванса. После этого под местной анестезией на тыле стопы делают разрез кожи длиной 3—4 см. В подкожной клетчатке отыскивают окрашенный в синий цвет крупный лимфатический сосуд. Его выделяют, берут на держалку. В проксимальный конец вводят тонкую иглу. С помощью специального аппарата, допускающего точное дозирование усилия, в сосуд в течение 5—б мин вводят 5—10 мл контрастного вещества (липиодол-ультрафлюид) со скоростью 1 мл/мин. Обзорные рентгенограммы производят после введения препарата и через 24 ч. К этому времени контраст накапливается в забрюшинных лимфатических узлах.

Пораженные лимфатические узлы увеличены в размерах, имеют неровные контуры, полностью или на отдельных участках не накапливают контраста.

Непрямая изотопная лимфография технически проще. Она заключается во введении 0,5—1,0 мл раствора коллоидного золота в первый межпальцевой промежуток стопы. Коллоидные частицы по лимфатическим сосудам поступают в забрюшинные лимфоузлы. С помощью сканирующего устройства получают их изображение на сканограмме. При поражении лимфатического узла (гемобластозы, метастазы рака) размер его увеличивается, а структура становится неоднородной с участками снижения или полного отсутствия активности.

Ультразвуковое исследование. Пораженные лимфатические узлы слабо эхогенны, имеют четкие границы без тенденции к слиянию. Метод позволяет заподозрить поражение лимфатических узлов, используется для контроля эффективности лечения и для диагностики рецидива.

Диагностическая лапаротомия. Лимфография УЗИ и сканирование не дают полной информации о состоянии лимфатических узлов и органов брюшной полости, к тому же нередко приводят к ошибочным заключениям. Особенно затруднительно суждение о состоянии селезенки и лимфатических узлов в ее воротах. Поэтому приIиIIстадиях лимфогранулематоза в качестве метода исследования широко используется диагностическая лапаротомия. Ее выполняют из верхнесрединного доступа.

Производят ревизию забрюшинных, брыжеечных и подвздошных лимфатических узлов, селезенки, печени, органов желудочно-кишечного тракта и малого таза. Берут на гистологическое исследование наиболее крупные, «подозрительные» лимфатические узлы, удаляют селезенку и накладывают на ее ножку танталовые скрепки для обозначения зоны, подлежащей последующему облучению. Для решения вопроса о состоянии печени производят пункцию или краевую биопсию этого органа. Кроме того, у молодых женщин производят овариопексию, фиксируя яичники к задней поверхности тела матки узловыми швами. Тем самым у больных, которым предстоит лучевая терапия на подвздошные и паховые лимфатические узлы, яичники выводятся из зоны облучения. Это позволяет у многих женщин сохранить менструальную и детородную функции.

Другие исследования, в частности костей, почек, желудочно-кишечного тракта, не являются обязательными. Они показаны при наличии у больного соответствующих жалоб.