- •1. Основные понятия о сущности здоровья и болезни животных.

- •2. Периоды течения болезни. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть.

- •3. Классификация болезней. Исходы болезни.

- •4. Понятие о профилактике и принципы лечения.

- •5. Понятие об этиологии. Роль причин и условий в возникновении болезней.

- •6. Внешние и внутренние условия развития болезни.

- •7. Понятие о патогенезе. Главное звено и порочные круги в патогенезе.

- •8. Взаимоотношение местного и общего в патогенезе. Пути распространения болезнетворных агентов в организме.

- •9. Значение вида, породы и возраста животных в патогенезе. Восстановление нарушенных функций.

- •10. Влияние наследственности и конституции животного на развитие патологии.

- •11. Гипотермия. Стадии обморожения.

- •12. Гипертермия. Стадии ожогов.

- •13. Влияние на организм повышенного и пониженного атмосферного давления.

- •14. Повреждающее действие электрического тока. Патологические изменения при его воздействии.

- •15. Влияние на организм инфракрасного, ультрафиолетового излучения.

- •16. Патогенное действие на организм ионизирующего излучения.

- •17. Болезнетворное воздействие на организм механических факторов.

- •18. Повреждающее действие звуковых волн.

- •19. Болезнетворное действие на организм химических факторов.

- •20. Вредоносное действие на организм биологических факторов.

- •21. Барьерные структуры и неспецифические факторы защиты организма.

- •22. Иммунологическая реактивность организма.

- •23. Центральные органы иммунной системы.

- •24. Периферические органы иммунной системы.

- •25. Общая характеристика антигенов и антител.

- •26. Иммунологическая толерантность и рантинг.

- •27. Особенности действия патогенных факторов на клетку.

- •28. Структурно-функциональные нарушения субклеточных образований.

- •29. Апоптоз, его влияние на развитие патологии.

- •30. Общие реакции организма на повреждения клеток.

- •32. Внешние признаки и последствия артериальной и венозной гиперемии.

- •33. Виды местной анемии в зависимости от механизмов развития. Последствия для организма.

- •34. Этиология, патогенез, последствия стаза.

- •35. Виды и исход инфарктов.

- •37. Нарушение микроциркуляции

- •38. Патогенез тромб образования. Виды тромбов. Исход и значение.

- •39. Виды эмболий. Исход.

- •40. Этиология воспаления, внешний вид, признаки, медиаторы.

- •41. Патогенез воспаления.

- •42. Физико-химические изменения при воспалении. Воспаление и реактивность организма. Пат.Изменения в сосудистой системе при воспалении.

- •43. Воспаление и роль эндокринной и нервной системы.

- •44. Классификация и исход воспаления. Значение воспаления для организма.

- •45. Понятие, этиология, патогенез лихорадки.

- •46. Стадии лихорадки. Функционирование органов и систем животного организма при лихорадке.

- •47. Классификация лихорадок. Значение

- •50. Нарушение водного обмена

- •51. Виды и исход отеков.

- •52. Нарушение минерального обмена. Гиперкальциемия, гипокальциемия.

- •53. Гипофосфатемия, гиперфосфатемия. Деминерализация костей и зубов. Рахит. Остеомаляция. Остеопороз. Избыточное отложение фосфора, кальция в костях и мягких тканях.

- •54. Нарушение обмена натрия, хлора, калия. Нарушение обмена микроэлементов.

- •55. Нарушение обмена углеводов. Этиология и патогенез сахарного диабета.

- •56. Нарушение белкового обмена.

- •57. Нарушение липидного обмена. Жировая инфильтрация. Ожирение.

- •58. Кетоз. Этиология и патогенез.

- •59. Патогенез гчнт.

- •60. Патогенез гчзт. Местные тканевые изменения.

- •61. Изменения общего объема крови, последствия для организма.

- •62. Эритроцитоз и эритропения. Этиология и патогенез.

- •63. Виды анемий. Этиология и патогенез.

- •64. Лейкоцитоз и лейкопения. Причины возникновения.

- •65. Виды и характеристика лейкозов.

- •66. Нарушения свертывания крови.

- •67. Сердечная недостаточность кровообращения.

- •69. Аритмии из-за нарушения автоматизма и возбудимости.

- •70. Аритмии из-за нарушения функции проводимости и сократимости.

- •71. Сосудистая недостаточность кровообращения.

- •72. Нарушения внешнего дыхания.

- •73. Нарушение внутреннего дыхания.

- •74. Нарушения аппетита и жажды. Нарушения пищеварения в полости рта. Нарушение функции пищевода.

- •75. Нарушение кишечного пищеварения. Этиология и патогенез дисбактериоза.

- •76. Этиология и патогенез нарушения пищеварения в преджелудках жвачных. Нарушения функций желудка.

- •77. Общая этиология и патогенез недостаточности печени. Нарушение обмена веществ при недостаточности печени.

- •78. Желтухи. Этиология и патогенез.

- •79. Этиология и патогенез нарушений основных функций почек. Нарушения диуреза и изменение состава мочи.

- •80. Этиология и патогенез основных заболеваний почек.

- •81. Этиология и патогенез нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы.

- •82. Этиология и патогенез нарушения функций надпочечников и половых желез.

- •83. Этиология и патогенез нарушения функций щитовидной и паращитовидных желез.

- •84. Этиология и патогенез нарушения эндокринной функции поджелудочной железы.

- •85. Общие этиология и патогенез нарушений нервной системы. Нарушения функций нервных клеток и проводников.

- •86. Локомоторные расстройства нервной системы.

- •87. Нарушения чувствительной функции нервной системы.

- •88. Нарушения функций вегетативной нервной системы.

- •89. Неврозы. Этиология и патогенез.

- •3. 27. Иммунокомпетентная система. Генез иммунного ответа.

- •4. Иммунные реакции при гельминтозах.

- •4, Причины аллергии. Общий патогенез аллергических реакций. Краткая характеристика медиаторов аллергии.

- •Толерантность. Реакция «трансплантат против хозяина»

- •8. Характеристика отдельных видов аллергических реакций.

- •14. Воспаление и роль нервной системы. Значение про- и противовоспалительных гормонов в генезе воспаления. ???

- •19. Комплексы изменений при альтерации

- •22. Понятие о патогенезе. Роль этиологического фактора в патогенезе.

- •25. Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния

- •26. Типы аллергических реакций

- •26. Нарушение свертываемости крови. Патогенез двс-синдрома.

- •28. Фагоцитарная недостаточность, ее виды

- •29. Характеристика воспалений в зависимости от реактивности организма

- •30. Отличие экссудата от транссудата. Отличия серозного, фибринозного, геморрагического и гнойного экссудата.

13. Влияние на организм повышенного и пониженного атмосферного давления.

Находясь в среде обитания, животный мир наряду с другими природными факторами испытывает на себе изменения барометрического давления. На уровне моря барометрическое давление равно 760 мм рт. ст. Чем выше поднимается животное над уровнем моря, тем давление ниже, при опускании в шахты или под воду оно повышается.

Действие пониженного атмосферного давления. В естественных условиях животные испытывают действие пониженного барометрического давления при перемещении на высокогорные пастбища, транспортировке самолетами, проведении экспериментов в барокамерах в результате разрежения воздуха.

Механизм развития горной болезни определяются двумя факторами:

снижением парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, гипоксией;

влиянием на организм пониженного барометрического давления (гипобарии).

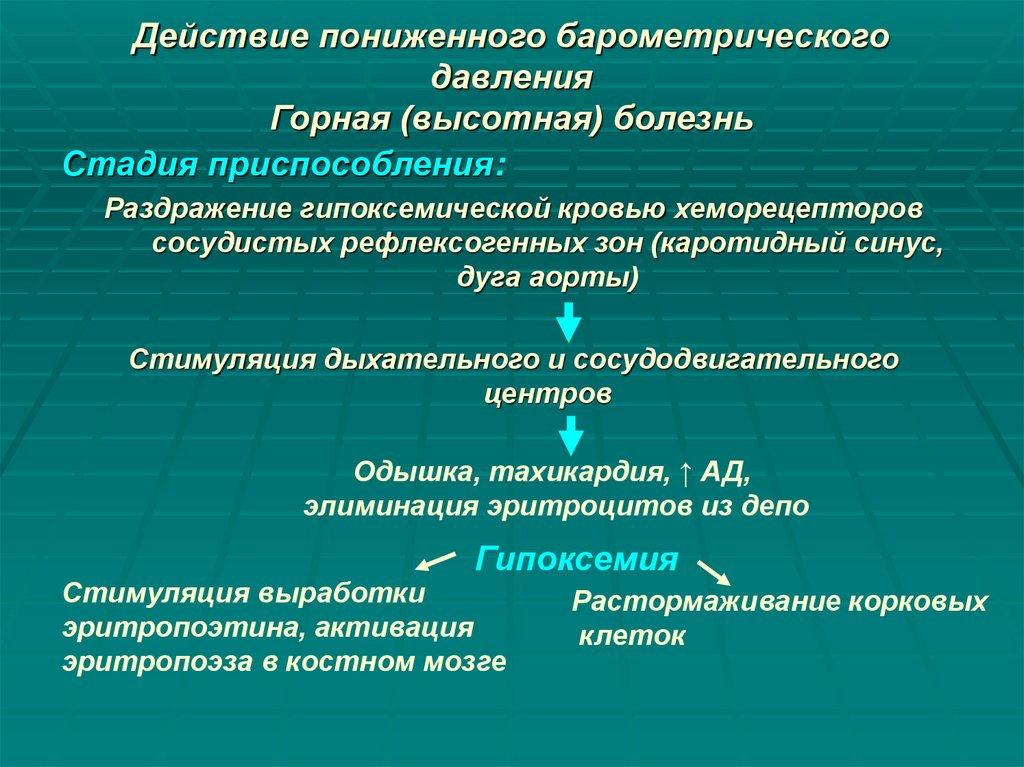

Снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе сопровождается гипоксемией — уменьшением содержания кислорода в крови и последующей гипоксией — уменьшением содержания кислорода в тканях. Реакция организма будет зависеть от степени и продолжительности гипоксии. Чем длительнее гипоксия, тем лучше условия для адаптации организма, развития компенсаторных реакций: увеличения числа эритроцитов и гемоглобина крови, рефлекторной одышки и тахикардии, гипертрофии миокарда. Эритроцитоз и гипергемоглобинемия позитивно влияют на организм при возврате животных с высокогорных пастбищ в долины.

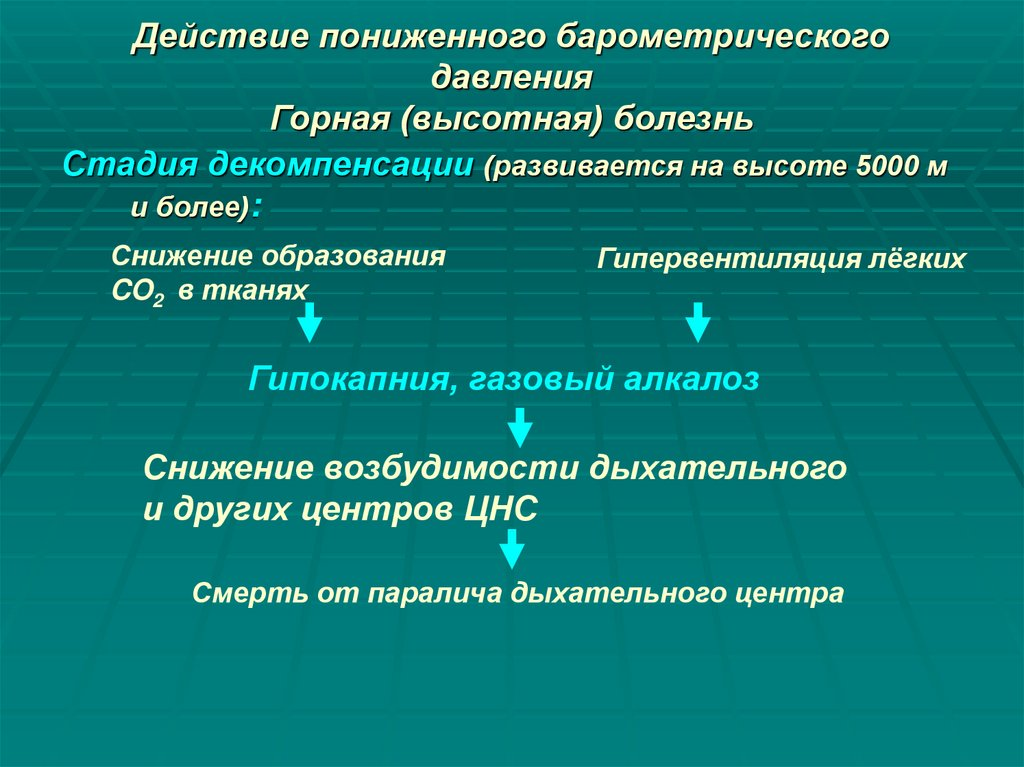

При быстрых подъемах на значительную высоту вовлекаются механизмы экстренной адаптации. Гипоксия сопровождается раздражением рефлексогенных зон, рефлекторно учащается дыхание. Оно углубляется, вовлекаются резервные альвеолы. Увеличивается количество циркулирующей крови за счет срочного выброса из депо. Тахикардия сопровождается увеличением ударного и минутного объемов сердца. Усиливается кровоснабжение жизненно важных органов — мозга, сердца, почек. Ограничивается функциональная активность других органов и тканей. Причиной возможной остановки дыхания и последующей смерти является газовый алкалоз (pH в щелочную сторону) и гипокапния (недостаточностью СО2 в крови), обусловленные гипервентиляцией легких и неполным окислением субстратов, уменьшенным образованием конечных продуктов — СО2 и Н2О.

Второй фактор, определяющий симптоматику горной болезни, — синдром декомпрессии. Снижение барометрического давления сопровождается расширением газов, растворенных в жидких средах организма и анатомических полостях. Из-за повышения разницы между внутренним и внешним давлением возможны разрыв мелких сосудов и кровотечение из носа и ушей. При умеренной декомпрессии возможна адаптация путем повышения тонуса стенок кровеносных сосудов.

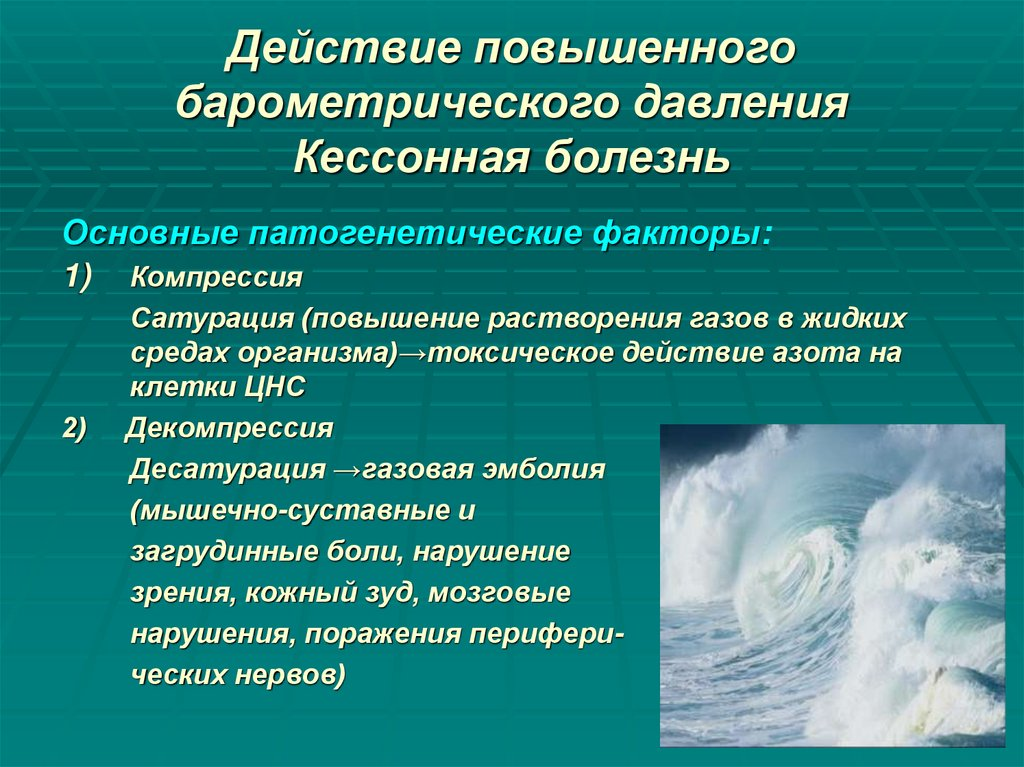

Действие повышенного атмосферного давления. Организм подвергается действию повышенного атмосферного давления (гипербарии) в глубоких шахтах, под водой или в барокамерах. Гипербария сопровождается повышением парциального давления азота, кислорода, других газов. При погружении в воду через каждые 10 м давление повышается на 100 кПа (1 ат). Болезнетворное влияние гипербарии организм испытывает уже при компрессии, равной 200-300 кПа: пульс и дыхание замедляются, повышается кровенаполнение внутренних органов, вдавливаются внутрь барабанные перепонки. Быстрое перемещение от нормального к высокому атмосферному давлению может привести к разрыву кровеносных сосудов, легочных альвеол. Гипербария сопровождается усиленным растворением в биологических средах атмосферных газов (сатурация), особенно азота. Он насыщает не только кровь, но и органы, богатые липидами. Жировая ткань поглощает азота в 5 раз больше, чем кровь. Липидами богата мозговая ткань, поэтому от сатурации прежде всего страдает функция центральной нервной системы. Первоначально наблюдают явления легкого возбуждения, затем торможения — глубинного наркоза. Токсическое действие избытка газов проявляется нарушениями координации движений, ослаблением сердечной деятельности.

Особая опасность для жизни возникает при быстром перемещении организма из среды с высоким давлением в нормальные условия (декомпрессия). Возникает так называемая кессонная болезнь. В ее патогенезе основное значение имеет десатурация — образование пузырьков газа, растворенного в крови и высвобождающегося из тканей. Пузырьки азота начинают циркулировать, они сливаются, превращаются в эмболы, закрывающие просвет сосудов. Развивается множественная газоэмболия, нарушающая нормальное кровоснабжение органов. Появляются основные признаки декомпрессионной болезни: острые суставные и мышечные боли, нарушение деятельности головного мозга и периферических нервов, дыхания и работы сердца. Возможны судороги. Профилактируют кессонную болезнь путем медленного снижения атмосферного давления, обеспечивающего постепенную диффузию азота через легкие во внешнюю среду.