- •1. Основные понятия о сущности здоровья и болезни животных.

- •2. Периоды течения болезни. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть.

- •3. Классификация болезней. Исходы болезни.

- •4. Понятие о профилактике и принципы лечения.

- •5. Понятие об этиологии. Роль причин и условий в возникновении болезней.

- •6. Внешние и внутренние условия развития болезни.

- •7. Понятие о патогенезе. Главное звено и порочные круги в патогенезе.

- •8. Взаимоотношение местного и общего в патогенезе. Пути распространения болезнетворных агентов в организме.

- •9. Значение вида, породы и возраста животных в патогенезе. Восстановление нарушенных функций.

- •10. Влияние наследственности и конституции животного на развитие патологии.

- •11. Гипотермия. Стадии обморожения.

- •12. Гипертермия. Стадии ожогов.

- •13. Влияние на организм повышенного и пониженного атмосферного давления.

- •14. Повреждающее действие электрического тока. Патологические изменения при его воздействии.

- •15. Влияние на организм инфракрасного, ультрафиолетового излучения.

- •16. Патогенное действие на организм ионизирующего излучения.

- •17. Болезнетворное воздействие на организм механических факторов.

- •18. Повреждающее действие звуковых волн.

- •19. Болезнетворное действие на организм химических факторов.

- •20. Вредоносное действие на организм биологических факторов.

- •21. Барьерные структуры и неспецифические факторы защиты организма.

- •22. Иммунологическая реактивность организма.

- •23. Центральные органы иммунной системы.

- •24. Периферические органы иммунной системы.

- •25. Общая характеристика антигенов и антител.

- •26. Иммунологическая толерантность и рантинг.

- •27. Особенности действия патогенных факторов на клетку.

- •28. Структурно-функциональные нарушения субклеточных образований.

- •29. Апоптоз, его влияние на развитие патологии.

- •30. Общие реакции организма на повреждения клеток.

- •32. Внешние признаки и последствия артериальной и венозной гиперемии.

- •33. Виды местной анемии в зависимости от механизмов развития. Последствия для организма.

- •34. Этиология, патогенез, последствия стаза.

- •35. Виды и исход инфарктов.

- •37. Нарушение микроциркуляции

- •38. Патогенез тромб образования. Виды тромбов. Исход и значение.

- •39. Виды эмболий. Исход.

- •40. Этиология воспаления, внешний вид, признаки, медиаторы.

- •41. Патогенез воспаления.

- •42. Физико-химические изменения при воспалении. Воспаление и реактивность организма. Пат.Изменения в сосудистой системе при воспалении.

- •43. Воспаление и роль эндокринной и нервной системы.

- •44. Классификация и исход воспаления. Значение воспаления для организма.

- •45. Понятие, этиология, патогенез лихорадки.

- •46. Стадии лихорадки. Функционирование органов и систем животного организма при лихорадке.

- •47. Классификация лихорадок. Значение

- •50. Нарушение водного обмена

- •51. Виды и исход отеков.

- •52. Нарушение минерального обмена. Гиперкальциемия, гипокальциемия.

- •53. Гипофосфатемия, гиперфосфатемия. Деминерализация костей и зубов. Рахит. Остеомаляция. Остеопороз. Избыточное отложение фосфора, кальция в костях и мягких тканях.

- •54. Нарушение обмена натрия, хлора, калия. Нарушение обмена микроэлементов.

- •55. Нарушение обмена углеводов. Этиология и патогенез сахарного диабета.

- •56. Нарушение белкового обмена.

- •57. Нарушение липидного обмена. Жировая инфильтрация. Ожирение.

- •58. Кетоз. Этиология и патогенез.

- •59. Патогенез гчнт.

- •60. Патогенез гчзт. Местные тканевые изменения.

- •61. Изменения общего объема крови, последствия для организма.

- •62. Эритроцитоз и эритропения. Этиология и патогенез.

- •63. Виды анемий. Этиология и патогенез.

- •64. Лейкоцитоз и лейкопения. Причины возникновения.

- •65. Виды и характеристика лейкозов.

- •66. Нарушения свертывания крови.

- •67. Сердечная недостаточность кровообращения.

- •69. Аритмии из-за нарушения автоматизма и возбудимости.

- •70. Аритмии из-за нарушения функции проводимости и сократимости.

- •71. Сосудистая недостаточность кровообращения.

- •72. Нарушения внешнего дыхания.

- •73. Нарушение внутреннего дыхания.

- •74. Нарушения аппетита и жажды. Нарушения пищеварения в полости рта. Нарушение функции пищевода.

- •75. Нарушение кишечного пищеварения. Этиология и патогенез дисбактериоза.

- •76. Этиология и патогенез нарушения пищеварения в преджелудках жвачных. Нарушения функций желудка.

- •77. Общая этиология и патогенез недостаточности печени. Нарушение обмена веществ при недостаточности печени.

- •78. Желтухи. Этиология и патогенез.

- •79. Этиология и патогенез нарушений основных функций почек. Нарушения диуреза и изменение состава мочи.

- •80. Этиология и патогенез основных заболеваний почек.

- •81. Этиология и патогенез нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы.

- •82. Этиология и патогенез нарушения функций надпочечников и половых желез.

- •83. Этиология и патогенез нарушения функций щитовидной и паращитовидных желез.

- •84. Этиология и патогенез нарушения эндокринной функции поджелудочной железы.

- •85. Общие этиология и патогенез нарушений нервной системы. Нарушения функций нервных клеток и проводников.

- •86. Локомоторные расстройства нервной системы.

- •87. Нарушения чувствительной функции нервной системы.

- •88. Нарушения функций вегетативной нервной системы.

- •89. Неврозы. Этиология и патогенез.

- •3. 27. Иммунокомпетентная система. Генез иммунного ответа.

- •4. Иммунные реакции при гельминтозах.

- •4, Причины аллергии. Общий патогенез аллергических реакций. Краткая характеристика медиаторов аллергии.

- •Толерантность. Реакция «трансплантат против хозяина»

- •8. Характеристика отдельных видов аллергических реакций.

- •14. Воспаление и роль нервной системы. Значение про- и противовоспалительных гормонов в генезе воспаления. ???

- •19. Комплексы изменений при альтерации

- •22. Понятие о патогенезе. Роль этиологического фактора в патогенезе.

- •25. Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния

- •26. Типы аллергических реакций

- •26. Нарушение свертываемости крови. Патогенез двс-синдрома.

- •28. Фагоцитарная недостаточность, ее виды

- •29. Характеристика воспалений в зависимости от реактивности организма

- •30. Отличие экссудата от транссудата. Отличия серозного, фибринозного, геморрагического и гнойного экссудата.

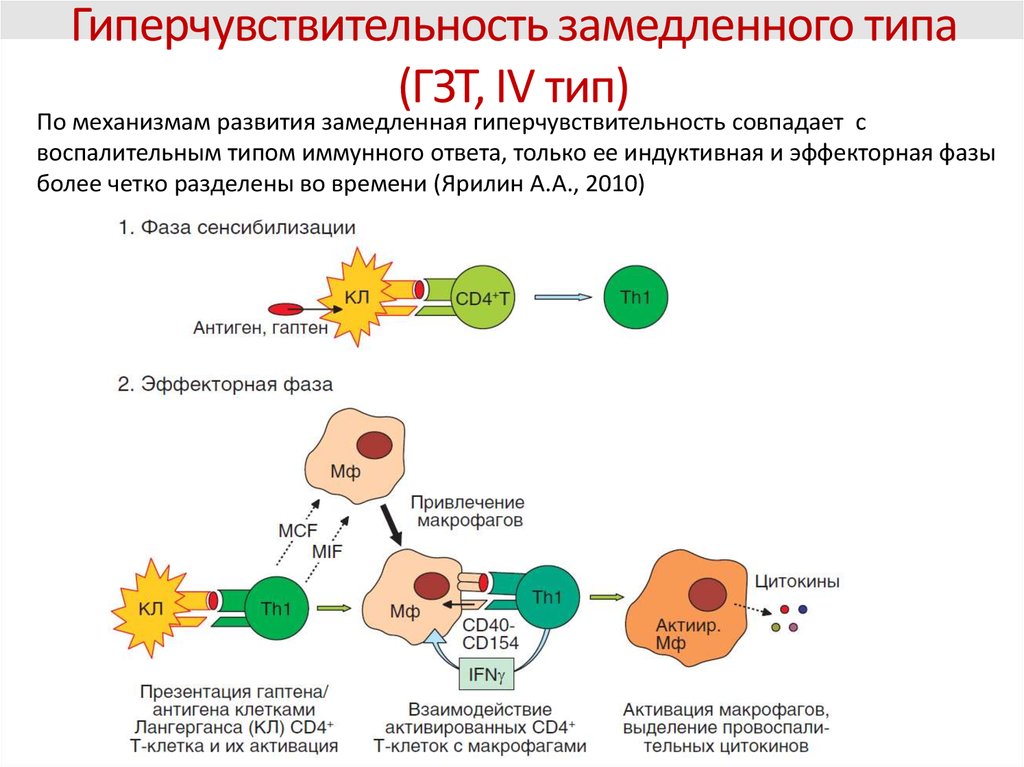

60. Патогенез гчзт. Местные тканевые изменения.

В отличие от реакций немедленного типа ответ сенсибилизированного животного на антиген возникает не сразу, а спустя не менее 24 часов после контакта с аллергеном. Признаки ГЧЗТ описал Кох (Koch) в начале XIX в. Он обнаружил, кожа больных туберкулезом животных и людей очень чувствительна к туберкулину — продукту деятельности микобактерий. Этот тип реакции протекает с преимущественным участием сенсибилизированных лимфоцитов, поэтому его рассматривают как патологию клеточного иммунитета. Замедленная реакция на антиген объясняется тем, что для скопления лимфоцитарных клеток (Т- и В-лимфоциты разных популяций, макрофаги, базофилы, тучные клетки) в зоне действия чужеродного вещества необходимо более продолжительное время, чем в случае гуморальной реакции антиген - антитело при ГЧНТ. Реакции замедленного типа развиваются при инфекционных болезнях, вакцинациях, контактной аллергии, аутоиммунных заболеваниях, введении животным различных антигенных субстанций. Их широко используют в ветеринарной медицине, аллергической диагностики скрытых форм некоторых хронически протекающих инфекционных заболеваний - туберкулеза, сапа, глистных инвазий (эхинококкоза).

Патогенез ГЧЗТ I.

Иммунологическая стадия характеризуется тем, что с чужеродными антигенами взаимодействуют Т-лимфоциты. Антигенами могут быть различные паразиты, бактерии (стрептококки, туберкулезная палочка, пневмококки), чужеродные белки (вакцины), лекарственные препараты, особенно антибиотики. Первичный контакт аллергена с Т-лимфоцитом сопровождается сенсибилизацией последнего. При повторном попадании того же аллергена с ним взаимодействуют специфические рецепторы, расположенные на поверхности сенсибилизированной Т-клетки. Указанным рецептором служит встроенный в мембрану Т-лимфоцита IgM. Специфическое узнавание антигена активирует эти клетки, и они начинают синтезировать антигенспецифические и неспецифические факторы и лимфокины.

Патохимическая стадия проявляется тем, что стимулированные Т- лимфоциты синтезируют большое количество лимфокинов — медиаторов ГЧЗТ. Лимфокины, в свою очередь, вовлекают в ответную реакцию на чужеродный антиген клетки других типов, таких как моноциты/макрофаги, нейтрофилы.

Патофизиологическая стадия характеризуется тем, что биологически активные вещества, выделенные поврежденными или стимулированными клетками, определяют дальнейшее развитие аллергических реакций замедленного типа. Местные тканевые изменения при реакциях замедленного типа можно наблюдать уже спустя 2—3 ч после воздействия разрешающей дозы антигена: вначале развивается гранулоцитарная реакция на раздражение, затем сюда мигрируют лимфоциты, моноциты и макрофаги, скапливающиеся вокруг сосудов. Наряду с миграцией отмечают пролиферацию клеток в очаге аллергической реакции. Однако наиболее выраженные изменения — гиперергическое воспаление с яркой клинической картиной — наблюдаются спустя 24—48 ч. Замедленные аллергические реакции индуцируются в основном тимусзависимыми антигенами — очищенными и неочищенными белками, компонентами бактериальной клетки и экзотоксинами, антигенами вирусов. Реакция на антиген при этом типе аллергии может формироваться в любом органе, ткани. Она не связана с участием комплемента системы. Основную роль в патогенезе играют Т-лимфоциты.

К наиболее важным медиаторам можно отнести следующие:

фактор, ингибирующий миграцию; отвечает за наличие в воспалительном инфильтрате моноцитов/макрофагов, имеет основное значение в формировании ответной фагоцитарной реакции;

факторы, влияющие на хемотаксис макрофагов, их адгезию, резистентность;

медиаторы, влияющие на активность лимфоцитов;

фактор хемотаксиса для гранулоцитов, стимулирующий их эмиграцию, и фактор ингибиции, действующий противоположным образом;

интерферон, защищающий клетку от внедрения вирусов;

кожно-реактивный фактор, повышающий проницаемость сосудов кожи, в результате чего появляются отечность, покраснение, уплотнение ткани в месте реинъекции антигена.

Влияние медиаторов аллергии ограничивается противодействующими си-стемами, защищающими клетки-мишени.