- •1. Основные понятия о сущности здоровья и болезни животных.

- •2. Периоды течения болезни. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть.

- •3. Классификация болезней. Исходы болезни.

- •4. Понятие о профилактике и принципы лечения.

- •5. Понятие об этиологии. Роль причин и условий в возникновении болезней.

- •6. Внешние и внутренние условия развития болезни.

- •7. Понятие о патогенезе. Главное звено и порочные круги в патогенезе.

- •8. Взаимоотношение местного и общего в патогенезе. Пути распространения болезнетворных агентов в организме.

- •9. Значение вида, породы и возраста животных в патогенезе. Восстановление нарушенных функций.

- •10. Влияние наследственности и конституции животного на развитие патологии.

- •11. Гипотермия. Стадии обморожения.

- •12. Гипертермия. Стадии ожогов.

- •13. Влияние на организм повышенного и пониженного атмосферного давления.

- •14. Повреждающее действие электрического тока. Патологические изменения при его воздействии.

- •15. Влияние на организм инфракрасного, ультрафиолетового излучения.

- •16. Патогенное действие на организм ионизирующего излучения.

- •17. Болезнетворное воздействие на организм механических факторов.

- •18. Повреждающее действие звуковых волн.

- •19. Болезнетворное действие на организм химических факторов.

- •20. Вредоносное действие на организм биологических факторов.

- •21. Барьерные структуры и неспецифические факторы защиты организма.

- •22. Иммунологическая реактивность организма.

- •23. Центральные органы иммунной системы.

- •24. Периферические органы иммунной системы.

- •25. Общая характеристика антигенов и антител.

- •26. Иммунологическая толерантность и рантинг.

- •27. Особенности действия патогенных факторов на клетку.

- •28. Структурно-функциональные нарушения субклеточных образований.

- •29. Апоптоз, его влияние на развитие патологии.

- •30. Общие реакции организма на повреждения клеток.

- •32. Внешние признаки и последствия артериальной и венозной гиперемии.

- •33. Виды местной анемии в зависимости от механизмов развития. Последствия для организма.

- •34. Этиология, патогенез, последствия стаза.

- •35. Виды и исход инфарктов.

- •37. Нарушение микроциркуляции

- •38. Патогенез тромб образования. Виды тромбов. Исход и значение.

- •39. Виды эмболий. Исход.

- •40. Этиология воспаления, внешний вид, признаки, медиаторы.

- •41. Патогенез воспаления.

- •42. Физико-химические изменения при воспалении. Воспаление и реактивность организма. Пат.Изменения в сосудистой системе при воспалении.

- •43. Воспаление и роль эндокринной и нервной системы.

- •44. Классификация и исход воспаления. Значение воспаления для организма.

- •45. Понятие, этиология, патогенез лихорадки.

- •46. Стадии лихорадки. Функционирование органов и систем животного организма при лихорадке.

- •47. Классификация лихорадок. Значение

- •50. Нарушение водного обмена

- •51. Виды и исход отеков.

- •52. Нарушение минерального обмена. Гиперкальциемия, гипокальциемия.

- •53. Гипофосфатемия, гиперфосфатемия. Деминерализация костей и зубов. Рахит. Остеомаляция. Остеопороз. Избыточное отложение фосфора, кальция в костях и мягких тканях.

- •54. Нарушение обмена натрия, хлора, калия. Нарушение обмена микроэлементов.

- •55. Нарушение обмена углеводов. Этиология и патогенез сахарного диабета.

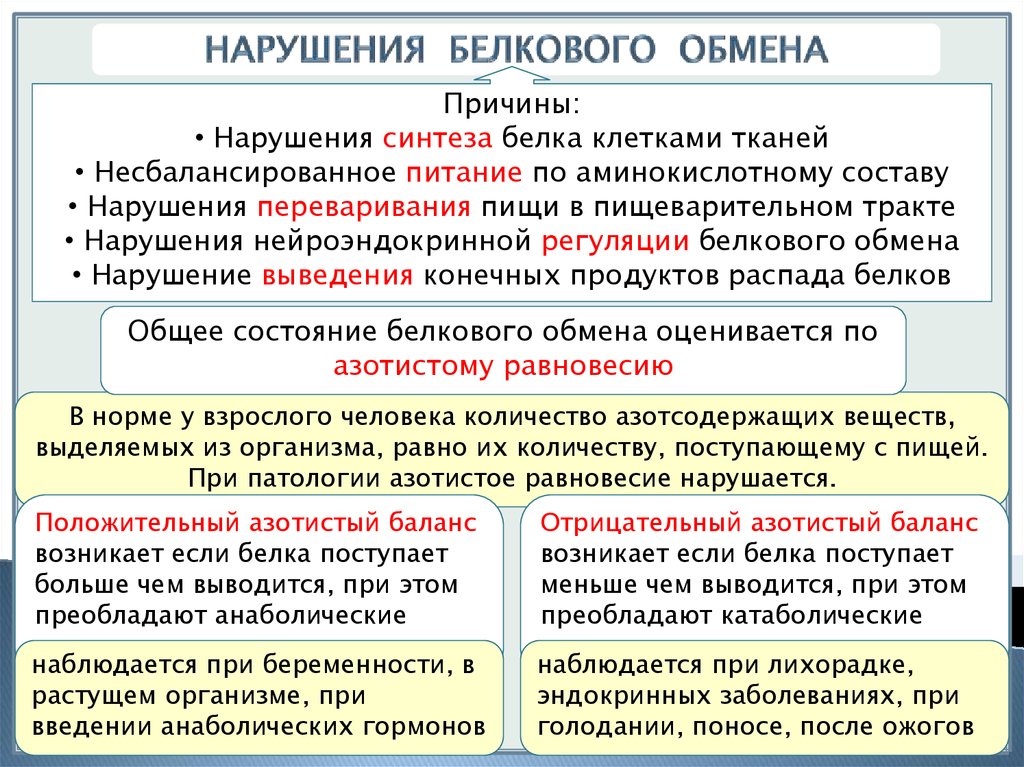

- •56. Нарушение белкового обмена.

- •57. Нарушение липидного обмена. Жировая инфильтрация. Ожирение.

- •58. Кетоз. Этиология и патогенез.

- •59. Патогенез гчнт.

- •60. Патогенез гчзт. Местные тканевые изменения.

- •61. Изменения общего объема крови, последствия для организма.

- •62. Эритроцитоз и эритропения. Этиология и патогенез.

- •63. Виды анемий. Этиология и патогенез.

- •64. Лейкоцитоз и лейкопения. Причины возникновения.

- •65. Виды и характеристика лейкозов.

- •66. Нарушения свертывания крови.

- •67. Сердечная недостаточность кровообращения.

- •69. Аритмии из-за нарушения автоматизма и возбудимости.

- •70. Аритмии из-за нарушения функции проводимости и сократимости.

- •71. Сосудистая недостаточность кровообращения.

- •72. Нарушения внешнего дыхания.

- •73. Нарушение внутреннего дыхания.

- •74. Нарушения аппетита и жажды. Нарушения пищеварения в полости рта. Нарушение функции пищевода.

- •75. Нарушение кишечного пищеварения. Этиология и патогенез дисбактериоза.

- •76. Этиология и патогенез нарушения пищеварения в преджелудках жвачных. Нарушения функций желудка.

- •77. Общая этиология и патогенез недостаточности печени. Нарушение обмена веществ при недостаточности печени.

- •78. Желтухи. Этиология и патогенез.

- •79. Этиология и патогенез нарушений основных функций почек. Нарушения диуреза и изменение состава мочи.

- •80. Этиология и патогенез основных заболеваний почек.

- •81. Этиология и патогенез нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы.

- •82. Этиология и патогенез нарушения функций надпочечников и половых желез.

- •83. Этиология и патогенез нарушения функций щитовидной и паращитовидных желез.

- •84. Этиология и патогенез нарушения эндокринной функции поджелудочной железы.

- •85. Общие этиология и патогенез нарушений нервной системы. Нарушения функций нервных клеток и проводников.

- •86. Локомоторные расстройства нервной системы.

- •87. Нарушения чувствительной функции нервной системы.

- •88. Нарушения функций вегетативной нервной системы.

- •89. Неврозы. Этиология и патогенез.

- •3. 27. Иммунокомпетентная система. Генез иммунного ответа.

- •4. Иммунные реакции при гельминтозах.

- •4, Причины аллергии. Общий патогенез аллергических реакций. Краткая характеристика медиаторов аллергии.

- •Толерантность. Реакция «трансплантат против хозяина»

- •8. Характеристика отдельных видов аллергических реакций.

- •14. Воспаление и роль нервной системы. Значение про- и противовоспалительных гормонов в генезе воспаления. ???

- •19. Комплексы изменений при альтерации

- •22. Понятие о патогенезе. Роль этиологического фактора в патогенезе.

- •25. Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния

- •26. Типы аллергических реакций

- •26. Нарушение свертываемости крови. Патогенез двс-синдрома.

- •28. Фагоцитарная недостаточность, ее виды

- •29. Характеристика воспалений в зависимости от реактивности организма

- •30. Отличие экссудата от транссудата. Отличия серозного, фибринозного, геморрагического и гнойного экссудата.

56. Нарушение белкового обмена.

Основными причинами нарушения белкового обмена являются недостаток, избыток или плохое качество белков корма.

В результате неправильного кормления в организме животных часто возникает недостаток белков.

Недостаток белков может возникнуть и в результате повышенных потерь их, например при диарее. С воспалительным экссудатом, выделяемым в просвет кишечника, выводится из организма много белков плазмы, о чем свидетельствует падение содержания общего белка в крови. Большая потеря белка происходит при внутренних кровотечениях (геморрагические диатезы), протеинурии, асцитах, отеках, а также при некоторых паразитарных заболеваниях (фасциолез).

Потеря белков наступает и при голодании. В первые дни полного голодания организм расходует белки тела, покрывая недостаток энергии. При этом затрачивается много азота.

Первичным и очень выраженным признаком недостатка белков у молодняка животных является отставание в росте и развитии. Это можно объяснить дефицитом аминокислот, необходимых для синтеза белков. Последствия недостатка белков в раннем возрасте организм неспособен устранить в последующие периоды даже в оптимальных условиях.

Снижение массы тела в результате дефицита белков является характерным и точно измеряемым признаком. Причиной истощения является то, что организм вынужден расходовать белки тела. Это может приводить к снижению массы тела наполовину (такие потери, как правило, сопровождаются расходованием белков мышечной ткани).

При недостатке белков значительно снижается сила мышц. Животные нехотя двигаются, много лежат, быстро утомляются. В таких случаях часто наблюдается гибель поросят из-за раздавливания их свиноматками.

У лактирующих коров при недостатке белка снижается молочная продуктивность, начинается расходование белков тела. Удои при этом снижаются, а иногда совсем прекращаются.

В результате дефицита белка возникает ослабление защитных реакций в организме, что отрицательно влияет на многие процессы:

падает титр антител сыворотки крови;

снижается уровень лейкоцитов, ухудшается их фагоцитарная активность;

происходят нарушения в синтезе коллагена, ухудшается заживляемость ран;

ухудшается защитная способность слизистых оболочек даже к условно патогенной микрофлоре;

снижается секреция слюны и образование пропердина.

Ряд изменений наблюдается в картине крови. Уменьшение числа эритроцитов с одновременным падением уровня гемоглобина в крови характерно для поздней стадии белкового дефицита.

В начальной стадии недостаток белков может выражаться лейкопенией, относительным лимфоцитозом, а также снижением числа гранулоцитов. Изменяются количество и состав плазмы крови. Прежде всего, снижается уровень альбуминов, что в легких случаях заболевания компенсируется повышением количества α-глобулина. Падает величина альбумин-глобулинового коэффициента и ухудшается коллоидная стабильность плазмы крови.

При длительном недостатке белков снижается их уровень в плазме крови и развивается гипопротеинемия. Прежде всего, снижается уровень альбумина и падает осмотическое давление крови. Плазма крови просачивается в межклеточное пространство и полости тела; развивается голодный отек тканей.

Печень уменьшается в размере. Функциональное нарушение этого органа проявляется в снижении концентрации альбумина и факторов свертывания в плазме крови. В некоторых случаях может развиться периглобулярный цирроз. Наиболее выраженным признаком перерождения тканей печени является отсутствие аппетита у животных; иногда понос или катар. Наблюдаются также изменения в эндокринной и нервной системах.

Недостаточное белковое кормление является стрессором, обусловливающим гиперфункцию коры надпочечников. Уменьшается синтез гонадотропного гормона и тиреотропина в гипофизе, что в результате приводит к снижению уровня обменных процессов и воспроизводства.

У самцов ухудшается сперматогенез, у самок — созревание фолликулов. При длительном дефиците белков нарушается половой цикл, иногда повышается число абортов.

У птицы замедляется рост пера, а у млекопитающих роговых тканей, особенно при недостатке цистеина. Оперяющиеся молодые птицы обеспечивают потребность в белках для интенсивного роста пера за счет белков тела. Нарушения пигментации при этом обусловливаются недостаточным продуцированием тироксиназ, необходимых для синтеза пигмента меланина. Это явление, а также кучерявость и волнистость оперения можно объяснить недостатком аминокислот.

При чрезмерном поступлении белков в организм животных высвобожденные аминокислоты дезаминируются и используются как источник энергии.

Повышенное потребление белков остается без последствий только в том случае, если организм располагает в достаточном количестве другими необходимыми питательными веществами (витамины и минеральные вещества).

Гиперпротеинемию (за счет γ-глобулинов – гиперглобулинемия) наблюдают в поствакцинальном периоде, при инфекционных заболеваниях в период усиленного антителогенеза.

Конечные продукты белкового обмена при нормальной функции почек выводятся неиспользованными, но при гипофункции этого органа повышенный белковый обмен может привести к уремии. Как и при болезнях печени (включая цирроз), в крови накапливается аммиак — один из конечных продуктов белкового обмена.

Недостаток, как и избыток незаменимых аминокислот, затрудняет синтез белков.

Нарушение сбалансированности аминокислот происходит к ухудшению синтеза белков, уменьшается аппетит и приостанавливается или полностью прекращается рост молодняка. Путем включения в рацион недостающих аминокислот положение можно исправить. Это важно знать, особенно при выращивании бройлеров, у которых даже небольшой недостаток в корме одной из аминокислот имеет нежелательные последствия.