- •1. Основные понятия о сущности здоровья и болезни животных.

- •2. Периоды течения болезни. Терминальные состояния: агония, клиническая и биологическая смерть.

- •3. Классификация болезней. Исходы болезни.

- •4. Понятие о профилактике и принципы лечения.

- •5. Понятие об этиологии. Роль причин и условий в возникновении болезней.

- •6. Внешние и внутренние условия развития болезни.

- •7. Понятие о патогенезе. Главное звено и порочные круги в патогенезе.

- •8. Взаимоотношение местного и общего в патогенезе. Пути распространения болезнетворных агентов в организме.

- •9. Значение вида, породы и возраста животных в патогенезе. Восстановление нарушенных функций.

- •10. Влияние наследственности и конституции животного на развитие патологии.

- •11. Гипотермия. Стадии обморожения.

- •12. Гипертермия. Стадии ожогов.

- •13. Влияние на организм повышенного и пониженного атмосферного давления.

- •14. Повреждающее действие электрического тока. Патологические изменения при его воздействии.

- •15. Влияние на организм инфракрасного, ультрафиолетового излучения.

- •16. Патогенное действие на организм ионизирующего излучения.

- •17. Болезнетворное воздействие на организм механических факторов.

- •18. Повреждающее действие звуковых волн.

- •19. Болезнетворное действие на организм химических факторов.

- •20. Вредоносное действие на организм биологических факторов.

- •21. Барьерные структуры и неспецифические факторы защиты организма.

- •22. Иммунологическая реактивность организма.

- •23. Центральные органы иммунной системы.

- •24. Периферические органы иммунной системы.

- •25. Общая характеристика антигенов и антител.

- •26. Иммунологическая толерантность и рантинг.

- •27. Особенности действия патогенных факторов на клетку.

- •28. Структурно-функциональные нарушения субклеточных образований.

- •29. Апоптоз, его влияние на развитие патологии.

- •30. Общие реакции организма на повреждения клеток.

- •32. Внешние признаки и последствия артериальной и венозной гиперемии.

- •33. Виды местной анемии в зависимости от механизмов развития. Последствия для организма.

- •34. Этиология, патогенез, последствия стаза.

- •35. Виды и исход инфарктов.

- •37. Нарушение микроциркуляции

- •38. Патогенез тромб образования. Виды тромбов. Исход и значение.

- •39. Виды эмболий. Исход.

- •40. Этиология воспаления, внешний вид, признаки, медиаторы.

- •41. Патогенез воспаления.

- •42. Физико-химические изменения при воспалении. Воспаление и реактивность организма. Пат.Изменения в сосудистой системе при воспалении.

- •43. Воспаление и роль эндокринной и нервной системы.

- •44. Классификация и исход воспаления. Значение воспаления для организма.

- •45. Понятие, этиология, патогенез лихорадки.

- •46. Стадии лихорадки. Функционирование органов и систем животного организма при лихорадке.

- •47. Классификация лихорадок. Значение

- •50. Нарушение водного обмена

- •51. Виды и исход отеков.

- •52. Нарушение минерального обмена. Гиперкальциемия, гипокальциемия.

- •53. Гипофосфатемия, гиперфосфатемия. Деминерализация костей и зубов. Рахит. Остеомаляция. Остеопороз. Избыточное отложение фосфора, кальция в костях и мягких тканях.

- •54. Нарушение обмена натрия, хлора, калия. Нарушение обмена микроэлементов.

- •55. Нарушение обмена углеводов. Этиология и патогенез сахарного диабета.

- •56. Нарушение белкового обмена.

- •57. Нарушение липидного обмена. Жировая инфильтрация. Ожирение.

- •58. Кетоз. Этиология и патогенез.

- •59. Патогенез гчнт.

- •60. Патогенез гчзт. Местные тканевые изменения.

- •61. Изменения общего объема крови, последствия для организма.

- •62. Эритроцитоз и эритропения. Этиология и патогенез.

- •63. Виды анемий. Этиология и патогенез.

- •64. Лейкоцитоз и лейкопения. Причины возникновения.

- •65. Виды и характеристика лейкозов.

- •66. Нарушения свертывания крови.

- •67. Сердечная недостаточность кровообращения.

- •69. Аритмии из-за нарушения автоматизма и возбудимости.

- •70. Аритмии из-за нарушения функции проводимости и сократимости.

- •71. Сосудистая недостаточность кровообращения.

- •72. Нарушения внешнего дыхания.

- •73. Нарушение внутреннего дыхания.

- •74. Нарушения аппетита и жажды. Нарушения пищеварения в полости рта. Нарушение функции пищевода.

- •75. Нарушение кишечного пищеварения. Этиология и патогенез дисбактериоза.

- •76. Этиология и патогенез нарушения пищеварения в преджелудках жвачных. Нарушения функций желудка.

- •77. Общая этиология и патогенез недостаточности печени. Нарушение обмена веществ при недостаточности печени.

- •78. Желтухи. Этиология и патогенез.

- •79. Этиология и патогенез нарушений основных функций почек. Нарушения диуреза и изменение состава мочи.

- •80. Этиология и патогенез основных заболеваний почек.

- •81. Этиология и патогенез нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы.

- •82. Этиология и патогенез нарушения функций надпочечников и половых желез.

- •83. Этиология и патогенез нарушения функций щитовидной и паращитовидных желез.

- •84. Этиология и патогенез нарушения эндокринной функции поджелудочной железы.

- •85. Общие этиология и патогенез нарушений нервной системы. Нарушения функций нервных клеток и проводников.

- •86. Локомоторные расстройства нервной системы.

- •87. Нарушения чувствительной функции нервной системы.

- •88. Нарушения функций вегетативной нервной системы.

- •89. Неврозы. Этиология и патогенез.

- •3. 27. Иммунокомпетентная система. Генез иммунного ответа.

- •4. Иммунные реакции при гельминтозах.

- •4, Причины аллергии. Общий патогенез аллергических реакций. Краткая характеристика медиаторов аллергии.

- •Толерантность. Реакция «трансплантат против хозяина»

- •8. Характеристика отдельных видов аллергических реакций.

- •14. Воспаление и роль нервной системы. Значение про- и противовоспалительных гормонов в генезе воспаления. ???

- •19. Комплексы изменений при альтерации

- •22. Понятие о патогенезе. Роль этиологического фактора в патогенезе.

- •25. Первичные и вторичные иммунодефицитные состояния

- •26. Типы аллергических реакций

- •26. Нарушение свертываемости крови. Патогенез двс-синдрома.

- •28. Фагоцитарная недостаточность, ее виды

- •29. Характеристика воспалений в зависимости от реактивности организма

- •30. Отличие экссудата от транссудата. Отличия серозного, фибринозного, геморрагического и гнойного экссудата.

29. Апоптоз, его влияние на развитие патологии.

Апоптоз - комплекс однотипных функциональных и структурных изменений в клетках естественной, запрограммированной, «активной» гибели клеток, не связанной с некрозом - «насильственной» клеточной смертью.

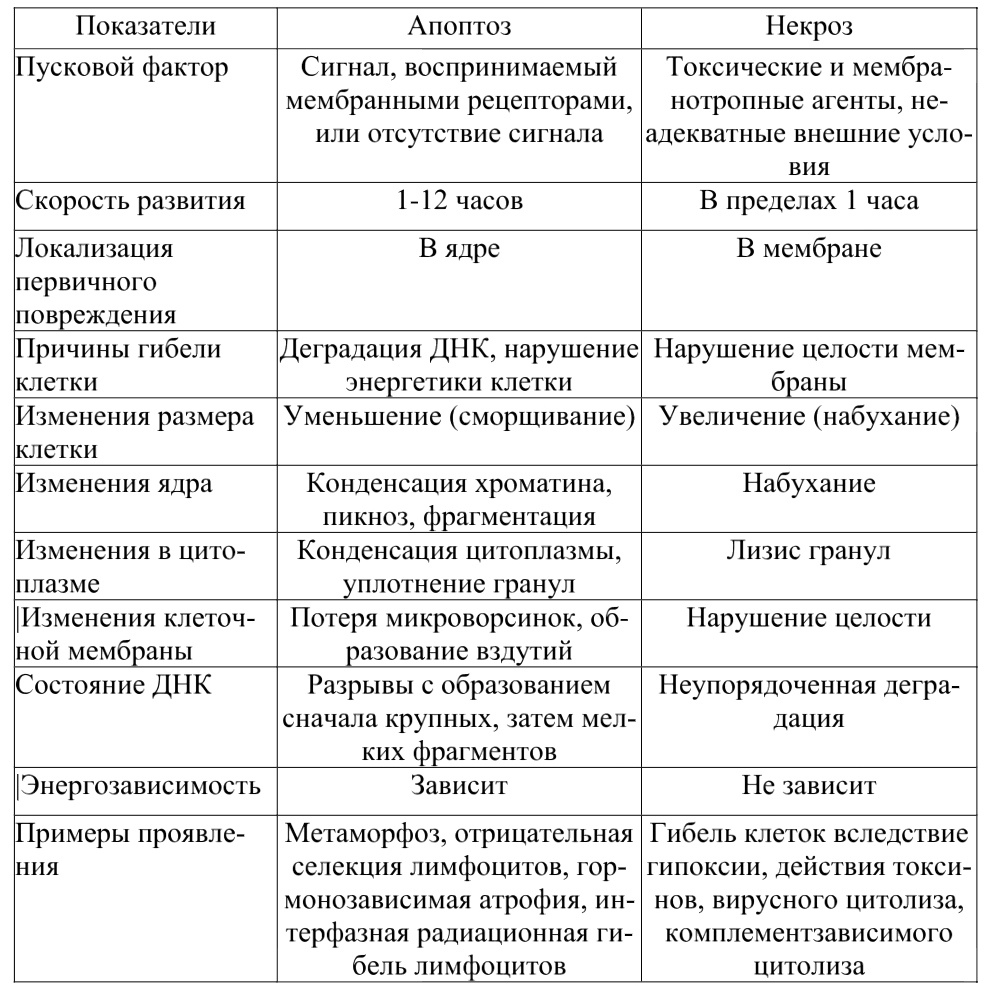

Существуют принципиальные различия между этими двумя формами гибели клеток.

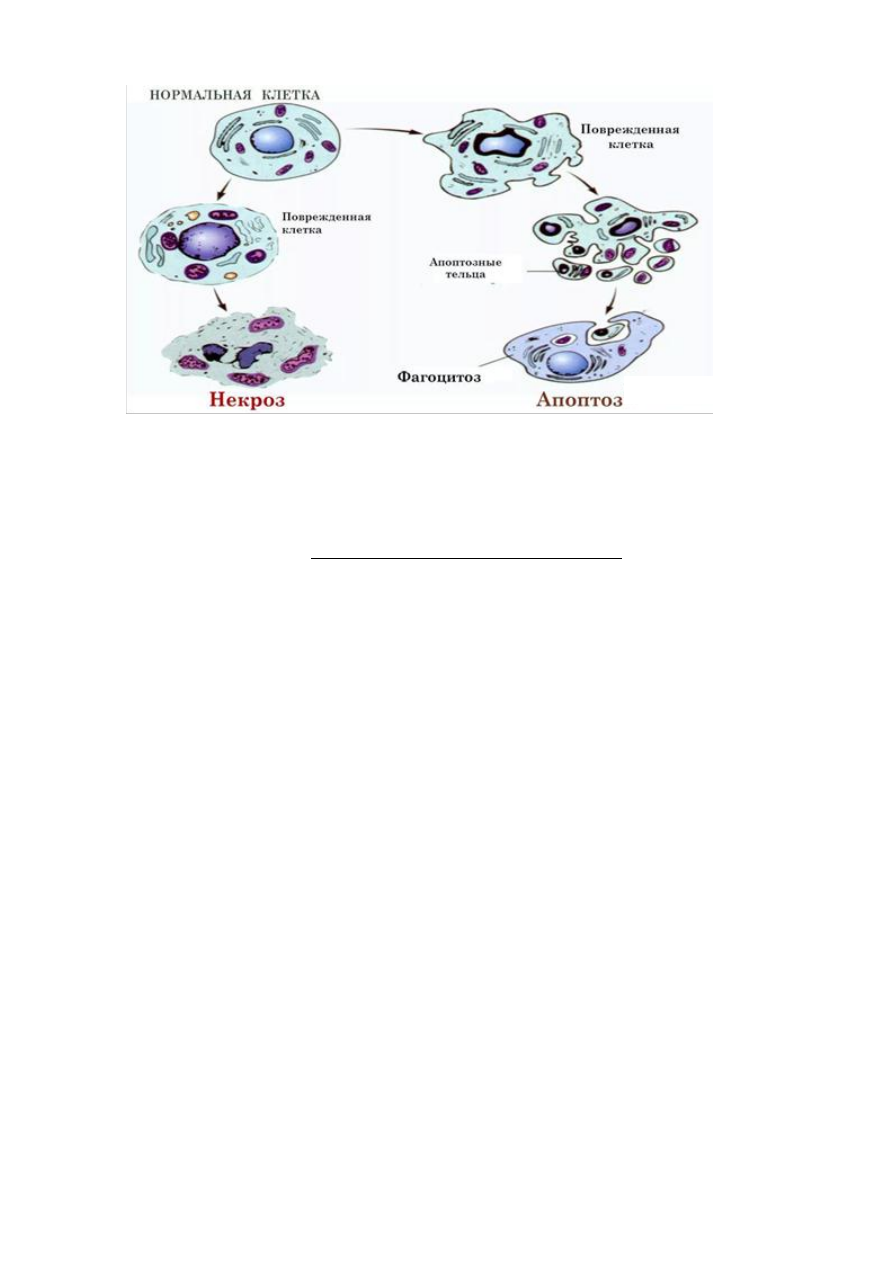

При апоптозе первичные изменения происходят в ядре, когда как некротические изменения начинаются в мембране, кроме того, впоследствии происходит увеличение размеров клетки, ее дезинтеграция и разрыв, а при апоптозе наблюдается фрагментация, образование апоптических телец и фагоцитоз их клетками.

Признаки апоптоза и некроза

Апоптоз – форма гибели клетки, проявляющаяся в уменьшении ее размера, конденсации и фрагментации хроматина, уплотнении наружной и цитоплазматических мембран без выхода содержимого клетки в окружающую среду.

Биологическое значение апоптоза:

• поддержание постоянства численности клеток;

• определение формы организма и его частей в период эмбриогенеза, их развитие в постнатальном периоде;

• обеспечение правильного соотношения численности клеток различных типов;

• удаление генетически дефектных клеток.

Влияние апоптоза на развитие патологии складывается из участия в реализации типовых патологических процессов, в развитии процессов, обусловленных ускорением апоптической гибели клеток или ее торможением.

Воспаление, вызываемое многочисленными факторами, обусловлено некрозом клеток с последующим поступлением большого количества высвобождаемых биологически активных веществ в межуточное пространство. Тем не менее, апоптозу отводят определенное место в развитии и исходе этого типового патологического процесса. Особое значение придают элиминации клеток в завершающей стадии воспалительного процесса, которая реализуется путем апоптоза. К таким клеткам относят, в первую очередь, активированные иммуноциты, выполнившие свои функции. По аналогичному сценарию элиминируются эффекторные клетки при аллергическом воспалении.

Существует ряд заболеваний, при которых апоптоз играет решающую роль. Например, в ранний период развития инфаркта миокарда преобладающей формой гибели миоцитов является апоптоз. Патология, обусловленная усилением апоптоза, может быть вызвана факторами внешней среды.

Возникновение и развитие опухолевого роста, особенно злокачественных опухолей гематогенного происхождения, сопряжено с потерей контроля над апоптозом со стороны внутриклеточных факторов. Клетки, лишенные такого контроля, не погибают, утрачивают связь с межклеточным матриксом, интенсивно размножаются в необычном для них микроокружении, что благоприятствует метастазированию.

30. Общие реакции организма на повреждения клеток.

Повреждение, вызываемое различными болезнетворными факторами, кроме местных изменений, одновременно приводит к развитию общих реакций организма. Степень выраженности общих реакций различна и имеет разное проявление. К этим реакциям относятся адаптация и стресс, шок, кома, коллапс.

Стресс – типовая (неспецифическая) реакция организма на раздражитель, в основе которой лежит активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, и заключающаяся в такой перестройке деятельности организма, которая могла бы обеспечить его оптимальную адаптацию к новым условиям функционирования, но создающая в то же время основу для развития патологических состояний, связанных с нарушением регуляторных процессов.

Стресс проходит в своем развитии 3 стадии:

1. Стадия тревоги

Эта стадия содержит в две фазы. Если действие раздражителя было сверхсильным, то развивается фаза шока, которая приводит к угнетению функций организма и его гибели. Если организм имеет силы противостоять действию раздражителя, то развивается фаза противошока, которая направлена на мобилизацию возможностей организма, выработку им решения и реализации этого решения. В фазу противошока происходит активизация гипоталамуса и гипофиза, увеличивается выработка адренокортикотропного гормона (АКТГ), происходит активация коры надпочечников, выброс в кровь кортикоидов и катехоламинов. Это приводит к активации симпатической системы (реакция «беги-дерись»: усилению работы сердца, увеличению ЧСС, АД. Увеличивается объем циркулирующей крови (ОЦК), частота дыхательных движений (ЧДД), в крови возникает гипергликемия и гиперлипидемия.)

2. Стадия резистентности

В эту стадию формируются механизмы, которые позволяют организму быть устойчивым к действию разных раздражителей. Наблюдается гипертрофия коры надпочечников, с повышенным содержанием гормонов в крови, что приводит к увеличению ОЦК, АД, задержке натрия, повышению сократительной способности гладкой мускулатуры, активации фагоцитоза, но к иммунодепрессии, повышенному синтезу соляной кислоты, угнетению секреции слизи. В эту стадию повышается основной обмен, преобладают анаболические процессы в организме.

3. Стадия истощения – атрофия коры надпочечников, уменьшение количества адреналина, угнетение анаболических и преобладание катаболических процессов. В эту стадию могут формироваться различные заболевания, а при значительном истощении резервных возможностей организма может наступить и его гибель.

Шок – остро развивающийся синдром, обусловленный воздействием сверхсильного патогенного раздражителя, с резким уменьшением ОЦК, недостаточным снабжением кислородом и неадекватным удалением продуктов обмена и тяжелыми нарушениями функций организма.

Виды шока:

1. Геморрагический (при наружных или внутренних кровотечениях)

2. Травматический

3. Ожоговый

4. Кардиогенный (при инфаркте миокарда)

5. Септический (инфекционно-токсический)

6. Анафилактический

7. Дегидратационный (при обезвоживании)

8. Гемотрансфузионный (при переливании несовместимой крови)

Механизмы развития шока:

1. Нейрогенный (пусковой) – чрезмерное раздражение ЦНС с последующим её торможением.

2. Микроциркуляторный – нарушение кровообращения в системе микроциркуляторных сосудов.

3. Акапнический – изменение газового состава крови (развитие гипоксии)

4. Токсемический – высвобождение БАВ и ферментов лизосом и их разрушающее влияние на клетки, межклеточное вещество, стенку сосудов.

5. Формирование «шоковых легких» - нарушение кровообращения в легких, уменьшение дыхательного объема легких, легкие дряблые, отечные, на разрезе темно-багрового цвета, в просвете альвеол отечная жидкость.

6. Формирование «шоковых почек» - нарушение кровообращения в почках и снижение их выделительной функции. Почки несколько увеличены в размерах, набухшие, корковый слой их малокровен, бледно-серого цвета, околомозговая зона и пирамидки, напротив, темно-красного цвета.

Стадии шока:

1. Эректильная

Происходит повышение активности симпатоадреналовой системы и гипофизарно-надпочечниковой систем, повышение обмена веществ, увеличение ЧСС, АД, ЧДД, снижается кровообращение периферийных органов в пользу сердца и головного мозга – централизация кровообращения. Стимуляция созревания эритроцитов и увеличение их в периферической крови – эритроцитоз, повышение свертываемости крови. Пострадавший возбужден, беспокоен, у него повышена двигательная активность, он не критично относится к своему состоянию, болевая чувствительность снижена.

2. Торпидная

Характеризуется снижением активности симпатоадреналовой системы, уменьшением выработки гормонов, снижением АД, ЧДД, ЧСС. Развивается и усиливается гипоксия тканей и органов, нарушается микроциркуляция (усиление проницаемости сосудистой стенки и выход жидкой части крови в ткани, расширение сосудов под действием БАВ), снижается ОЦК, уменьшается венозный возврата к сердцу, снижается сердечный выброса и еще больше снижается АД и усиливается гипоксия. Пострадавший вялый, двигательная активность снижена, может наблюдаться нарушение сознания.

Коллапс – острая сосудистая недостаточность, сопровождающаяся резким и устойчивым снижением артериального давления и, снижения сосудистого тонуса и перераспределения крови.

Формы коллапса:

1. Кардиогенная – связана с быстрым снижением ударного объема сердца при инфаркте миокарда, воспалении сердечной мышцы (миокардите)

2. Сосудистая – развивается при интоксикациях, резком снижении температуры, отравлении ядами, лекарствами, электротравме, перегревании, при резкой смене положения тела из горизонтального в вертикальное (так называемый ортостатический коллапс).

В патогенезе этой формы коллапса основное значение имеет резкое снижение тонуса артериол и вен в результате нарушений функции сосудодвигательного центра и непосредственного воздействия патогенных факторов на периферические нервные окончания сосудов. Вследствие этого сосуды расширяются, часть крови депонируется в некоторых сосудистых областях (например, в сосудах брюшной полости), снижается ОЦК, приток крови к сердцу снижается, что уменьшает минутный объем сердца и приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных систем, прежде всего, ЦНС.

3. Геморрагическая – при массивной кровопотере происходит уменьшение ОЦК, снижение притока к сердцу, гипоксии органов и тканей.

Принципиальное отличие коллапса от шока в том, что шок начинается с нейрогенного механизма, а коллапс – это сосудистая недостаточность. При коллапсе нет стадии возбуждения. Артериальное давление при коллапсе снижается прогрессивно, а в первую фазу шока артериальное давление повышается.

Клинические проявления коллапса:

В большинстве случаев коллапс развивается остро, внезапно. Сначала появляется выраженная слабость, головокружение, шум в ушах. Появляется жажда, зябкость и похолодание конечностей, нарушение зрения. Может наблюдаться нарушение сознания в виде вялости, заторможенности, безучастности к происходящему, реагируют такие пациенты только на очень сильные контактные раздражители. Кожа покрыта холодным липким потом, бледная с цианозом (мраморность кожи). Пульс на лучевых артериях нитевидный, учащенный. Дыхание поверхностное, учащенное. Температура тела понижена (гипотермия). Зрачок широкий. Важнейшим признаком коллапса является снижение систолического и диастолического артериального давления. Как правило, систолическое АД ниже 80 мм рт. ст.

Кома – состояние, характеризующееся глубокой утратой сознания в связи с угнетением ЦНС, отсутствием реакции на внешние раздражители и расстройством функции жизненно важных органов.

Степени утраты сознания:

1. Ступор (оглушение) – есть реакция на дистантные (громкий оклик, хлопок в ладоши, любой громкий звук) и контактные раздражители (потрясти, похлопать по щекам, ущипнуть, уколоть), пациент отвечает на заданные вопросы правильно, но с некоторым запозданием

2. Сопор (спячка) – более глубокое угнетение сознания с отсутствием реакции на дистантные и положительной реакцией на сильные контактные раздражители. При этом ответная реакция есть, но она не восстанавливает сознание.

3. Кома – крайняя степень угнетения сознания

В клинической практике выделяют еще ирриативные нарушения сознания – бред и галлюцинации.

Виды ком:

1. Экзогенные комы (от воздействия внешних факторов):

• Травматическая

• Термическая

• Токсическая

• Алиментарная

• Инфекционно-токсическая

• Лучевая

• Малярийная

• Аноксическая

2. Эндогенные комы (от воздействия внутренних факторов):

• Эндокринная (гипогликемическая, гипергликемическая, гипотиреоидная)

• Уремическая

• Анемическая

• Печеночная

• Надпочечниковая

• Панкреатическая

• Эклампсическая

• Апоплексическая

• Эпилептическая

Механизмы развития комы:

1. Гипоксия головного мозга

2. Нарушение клеточного дыхания и обмена веществ в клетках головного мозга

3. Ацидоз (смещение рН крови в кислую сторону)

4. Нарушение водного, электролитного баланса

5. Интоксикация (яды, токсины, продукты метаболизма)

6. Набухание, отек мозга и оболочек мозга, повышение внутричерепного давления, нарушение кровообращения и лимфообращения

7. Нарушение образования и выделения медиаторов в синапсах ЦНС

Стадии развития и основные проявления комы:

I стадия (начальная) – развивается чрезмерное беспокойство и возбуждение, нарушение сна в виде сонливости днем и бодрствования ночью

II стадия (прекома, ступор) – заторможенность, депрессия, снижение болевой чувствительности

III стадия (сопор) – сознание с периодическими прояснениями, особенно при сильном болевом раздражении, может быть непроизвольное мочеиспускание и дефекация

IV стадия (глубокая кома) – полная, глубокая утрата сознания, отсутствие рефлексов, в том числе роговичного и зрачкового, артериальная гипотензия, нарушение сердечного ритма, патологическое дыхание, снижение температуры тела, тазовые расстройства, тяжелые параличи.

31. Виды артериальной гиперемии и механизмы их развития.

Артериальная гиперемия—увеличение поступления объемов крови.

Виды:

1)Физиологическая (в обычной состоянии, при переваривании пищи, движении и т.д.)

2)Патологическая (при воспалениях и т.д.)

Причины:

1. Усиленное действие обычных физиологических раздражителей (солнечных лучей, тепла и др.) и усиленное образование продуктов нормального метаболизма при работе органов и тканей.

2. Действие болезнетворных раздражителей (механических, физических, биологических), в том числе, путём формирования гуморальных и нервных вазодилататорных сигналов.

Основным звеном патогенеза артериальной гиперемии является расширение мелких артерий и артериол и открытие прекапиллярных сфинктеров, что приводит к увеличению притока крови к органу и числа функционирующих капилляров.

АГ бывает:

Миопаралитической и постанемическая;

Нейропаралитической;

Нейрогенная

Миопаралитический (миогенный)механизм связан со снижением миогенного тонуса сосудов под влиянием метаболитов, медиаторов, внеклеточного увеличения концентрации калия, водорода и других ионов, уменьшения содержания кислорода. Это самый частый механизм развития артериальной гиперемии, поскольку в мелких артериях и артериолах преобладает миогенный тонус. Этот механизм — ведущий в развитии физиологической рабочей гиперемии, при воспалении, постишемическом полнокровии и в других ситуациях.

Нейропаралитический механизм – развивается при поражении сосудосуживающего вазомоторного центра под воздействием физических и химический факторов, а так же токсинов бактер. происхождения. Морозный румянец на щеках — проявление артериальной гиперемии, в основном, нейропаралитического типа.

Нейрогенная(нейротоническая)- возникает рефлекторно в результате раздражения экстра- и интерорецепторов и при непосредственном воздействии на сосудодвигательные центры.