- •Федеральное агентство по образованию

- •Микробиология производства хлебопекарных дрожжей

- •Введение

- •1. Характеристика хлебопекарных дрожжей

- •1.1. Строение дрожжевой клетки

- •1.2. Размножение дрожжевых клеток

- •1.3. Химический состав дрожжей

- •Элементный состав сухого вещества дрожжей (массовая доля, % от св дрожжей)

- •1.4. Факторы, влияющие на метаболизм дрожжей Питательные вещества

- •Аминокислотный состав свекловичной мелассы

- •Содержание витаминов в дрожжах, их роль в обмене веществ

- •Содержание ростовых веществ в мелассе

- •Минеральные вещества

- •Ферменты

- •Физико-химические условия

- •Количество вредных веществ, влияющее на рост и размножение дрожжей

- •2. Ведение коллекции штаммов хлебопекарных дрожжей

- •2.1. Определение видовой принадлежности дрожжей

- •2.2. Микробиологический анализ музейных культур

- •2.3. Изучение производственной ценности культур дрожжей

- •2.4. Промышленные штаммы хлебопекарных дрожжей

- •Характеристика промышленных штаммов хлебопекарных дрожжей

- •Паспорт штамма хлебопекарных дрожжей

- •4. Автор или авторский коллектив

- •6. Способ хранения штамма и состав среды:

- •7. Культурально-морфологические особенности:

- •8. Физиолого-биохимические особенности:

- •10. Технологические показатели:

- •11. Особые свойства:

- •Устойчивость дрожжей разных штаммов к мелассе

- •3. Оценка физиологического состояния дрожжей в процессе размножения

- •3.1. Количество почкующихся клеток

- •3.2. Размеры дрожжевых клеток

- •3.3. Количество нежизнеспособных клеток

- •3.4. Характер зернистости клеток

- •3.5. Особенности роста дрожжей

- •4. Микроорганизмы-контаминанты дрожжевого производства

- •4.1. Бактерии

- •Бактерии группы кишечной палочки

- •4.2. Посторонние дрожжи

- •Аспорогенные дрожжи

- •Спорообразующие дрожжи

- •4.3. Мицелиальные грибы

- •5. Влияние посторонней микрофлоры на выход и качество пекарских дрожжей

- •5.1. Влияние бактерий на дрожжи

- •5.2. Влияние посторонних дрожжей на пекарские дрожжи

- •Ферментация некоторых углеводов различными видами диких дрожжей

- •5.3. Влияние мицелиальных грибов на качество дрожжей

- •6. Пути попадания посторонних микроорганизмов в дрожжевое производство

- •6.1. Микрофлора мелассы

- •6.2. Микрофлора солей

- •6.3. Микрофлора воды

- •Нормативные показатели безопасности питьевой воды

- •6.4. Микрофлора воздуха

- •Основные представители микрофлоры воздуха

- •6.5. Микрофлора оборудования

- •7. Методы выявления посторонних микроорганизмов в различных объектах дрожжевого производства

- •7.1. Выявление посторонних микроорганизмов в дрожжах

- •Микробиологические показатели

- •7.2. Микробиологический контроль мелассы

- •7.3. Микробиологический контроль воздуха

- •7.4. Периодичность проведения микробиологического анализа объектов дрожжевого производства

- •Периодичность проведения микробиологических анализов

- •8. Способы предотвращения контаминации дрожжевого призводства

- •8.1. Обеспложивание мелассы

- •8.2. Асептические условия выращивания дрожжей на лабораторных стадиях

- •8.3. Стерилизация микробиологических инструментов, посуды и материалов

- •Продолжительность стерилизации посуды различной вместимости

- •8.4. Стерилизация питательных сред

- •Зависимость температуры от давления пара в автоклаве

- •Температура плавления и цвет химических веществ-индикаторов

- •8.5. Правила работы в микробиологической лаборатории

- •8.6. Основные приемы работы с культурой дрожжей лаборатории

- •8.7. Очистка технически чистой культуры дрожжей от бактерий

- •8.8. Обеззараживание воды

- •8.9. Обеззараживание сжатого воздуха

- •8.10. Способы снижения микробной контаминации воздуха производственных помещений

- •Режимы стерилизации резервуаров различного объема

- •Режимы дезинфекции помещений

- •8.11. Предотвращение развития мицелиальных грибов

- •Режимы применения полигуанидинов

- •9. Мойка производственного оборудования

- •9.1. Виды мойки

- •9.2. Механические аспекты мойки

- •9.3. Моющие средства

- •Щелочные моющие средства

- •Кислотные моющие средства

- •Характеристика моющих средств

- •РН моющих средств

- •Препараты для пенной мойки

- •Препараты для пенной мойки оборудования

- •10. Дезинфекция оборудования и коммуникаций

- •10.1. Механизм действия дезинфицирующих веществ на микробную клетку

- •Механизм действия дезинфицирующих веществ

- •Характеристика дезинфицирующих средств

- •Воздействие на микроорганизмы некоторых дезинфицирующих веществ

- •10.2. Дезинфицирующие препараты

- •11. Средства, сочетающие моющий и дезинфицирующий эффекты

- •11.1. Хлорсодержащие препараты

- •11.2. Щелочные средства

- •Моющие и дезинфицирующие щелочные средства

- •11.3. Средства для кислотной мойки и дезинфекции

- •12. Порядок санитарной обработки оборудования

- •12.1. Асептические мероприятия на стадии выращивания технически чистой культуры дрожжей

- •Продолжительность обработки оборудования

- •12.2. Обработка аппаратов для выращивания коммерческих дрожжей

- •Режим санитарной обработки товарных аппаратов

- •12.3. Аппараты для приготовления и подачи растворов мелассы и минеральных солей

- •Продолжительность санитарной обработки

- •12.4. Санитарная обработка сборников дрожжевого концентрата

- •Продолжительность санитарной обработки сборников дрожжевого концентрата

- •12.5. Кларификаторы (сепараторы растворов мелассы)

- •12.6. Сепараторы для дрожжей

- •12.7. Вакуум-фильтры

- •12.8. Трубопроводы

- •14. Контроль микробиологической чистоты оборудования

- •14.1. Традиционные методы контроля

- •Последовательность проверки чистоты оборудования и коммуникаций

- •14.2. Современные методы контроля

- •15. Возможные риски контаминации дрожжевого производства

- •Порядок микробиологического анализа при выявлении источников инфекции в производстве пекарских дрожжей

- •16. Санитарно-гигиенические требования к дрожжевому предприятию

- •16.1. Санитарные требования к территории

- •16.2. Требования к производственным зданиям

- •Требования к освещению

- •Требования к отоплению и вентиляции

- •Санитарные требования к водоснабжению и канализации

- •16.3. Санитарные требования к производственному оборудованию и технологическому процессу

- •16.4. Санитарные требования к сырью и условиям его хранения

- •16.5. Требования к готовой продукции, ее хранению и транспортировке

- •16.6. Требования к хранению моющих и дезинфицирующих средств

- •16.7. Правила личной и производственной гигиены работников дрожжевых предприятий

- •16.8. Ответственность за соблюдение санитарных правил

- •17. Питательные среды для выявления посторонних микроорганизмов

- •17.1. Приготовление питательных сред

- •Индикаторы рН для питательных сред

- •Условия и сроки хранения лабораторных сред

- •Список литературы

- •Содержание

- •Микробиология производства хлебопекарных дрожжей

Спорообразующие дрожжи

У спорообразующих дрожжей имеется половой способ размножения. Они не образуют псевдомицелия, присущего аспоргенным дрожжам. В дрожжевом производстве обнаруживается лишь спорообразующие дрожжи, относящиеся к семейству Saccharmycetaceае, а именно три рода: Saccharomyses, Debaryomyces и Hansenula.

Род Saccharomyces

Эти дрожжи имеют круглые, овальные, реже удлиненные клет-ки. При попадании дрожжей в неблагоприятные условия вегетативные клетки превращаются в сумки со спорами. В одной клетке образуется 1–4, реже 8 спор. В благоприятных для вегетативного развития условиях споры прорастают и превращаются в почкующиеся клетки. На сусло-агаре обычно формируются гладкие тускло-блестящие, белые с желтоватым оттенком колонии. В дрожжевом производстве встречается лишь один вид этого рода – S. paradoxus.

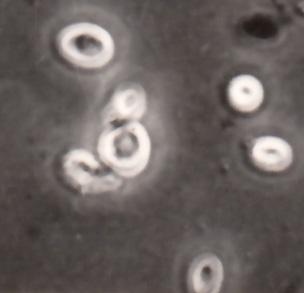

Saccharomyces paradoxus. Для этого вида дрожжей характерны круглые или овальные мелкие клетки. В жидком сусле образуется слабое кольцо, на сусло-агаре – выпуклые, гладкие, блестящие коло-нии бело-серого цвета. Ферментируют глюкозу, сахарозу, галактозу и частично раффинозу. При значительном количестве этих дрожжей в ферментере возможно снижение выхода дрожжей за счет низкой генеративной активности и меньших размеров клеток S. рara-doxus в сравнении с пекарскими дрожжами (рис. 4.19).

б

а

Рис. 4.19. Колонии (а) и клетки (б) S. paradoxus на сусло-агаре (х800)

Род Debaryomyces

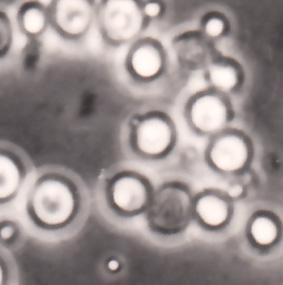

Дрожжи этого рода образуют споры после слияния клеток. Количество спор в клетке от 1 до 3. В дрожжевом производстве обнаруживается лишь один вид этого рода – Debaryomyces rosei. Для этих дрожжей характерны шаровидные или овальные клетки, колонии тускло-блестящие, гладкие, грязно-белые. В жидком сусле не формируют ни кольцо, ни пленку. Сбраживают и усваивают глюкозу, сахарозу и частично раффинозу (рис. 4.20).

а

б

Рис. 4.20.Колонии (а) и клетки (б) D. rosei на сусло-агаре (х800)

Род Hansenula

Для представителей этого рода характерно образование спор, формой напоминающей шляпу, в количестве от 1 до 4 в клетке. Спо-ры образуются в вегетативных клетках, прекративших почкование. Дрожжи этого рода являются представителями опасной микрофлоры различных бродильных производств. В дрожжевом производстве обнаруживается вид Hansenula anomala (в соответствии с новой систематикой Pichia anomala).

Клетки этого вида имеют овальную или удлиненную форму. На сусло-агаре формируют мелкие, гладкие, блестящие колонии грязно-белого цвета. В жидком сусле образуют пленку.

Ферментируют и окисляют сахарозу и глюкозу. Характерной особенностью этих дрожжей является ферментация и окисление углеводов с образованием различных продуктов: этилового, бутилового и амилового спиртов, уксусной, масляной и янтарной кислот, а также различных эфиров этих кислот. Большая часть этих продуктов ядовита для хлебопекарных дрожжей – вызывает снижение активности их размножения.

4.3. Мицелиальные грибы

В дрожжевом производстве мицелиальные (плесневые) грибы встречаются повсеместно: в продукции, сырье, воздухе производственных и складских помещений, холодильных камер, а также в технологическом воздухе.

Развитию плесневых грибов способствует их неприхотливость к условиям внешней среды. Грибы широко распространены в природе, хотя предпочитают влажные или даже водные местообитания, но встречаются и в относительно сухих средах. Могут обитать на самых различных субстратах. Питательные вещества получают, принимая участие в разложении органических веществ или паразитируя на животных и растениях. Мицелиальные грибы в качестве источников углерода могут использовать разнообразные соединения: сахара и полисахариды, спирты, органические кислоты, аминокислоты, белки, углеводороды, производные фенолов и др. Кроме органического азота большинство грибов способны усваивать нитратный и аммиачный азот. Существуют отдельные виды грибов, фиксирующие атмосферный азот. Для роста и жизнедеятельности грибов необходимы макро- и микроэлементы. Потребности мицелиальных грибов в витаминах обычно менее выражены, чем у дрожжей. Предпочитают слабокислые среды с рН 3,5–6,5, но могут развиваться и при рН 6,5–8,5. Оптимальная температура для роста большинства грибов составляет 24–30 С, однако термофилы растут при 33–55 С, психрофилы при температуре от –2 до 20 С. Свет, особенно в коротковолновой области, может влиять на спороношение грибов. В зависимости от их видов, споруляция индуцируется, стимулируется, подавляется светом или не зависит от него. Свет может оказывать влияние на активность продуцентов биологически активных веществ.

Согласно принятой в настоящее время классификации все известные мицелиальные грибы распределены на шесть классов:

– класс Oomycetes, объединяет несколько сотен видов – от вод-ных сапрофитов до паразитов наземных растений;

– класс Chytridiomycetes, представители этого класса (около 600 видов) обитают в воде, влажной наземной среде, паразитируют на растениях и низших животных;

– класс Zygomycetes, этот класс подразделен на порядки, которые различаются циклами развития и экологией. Для промышленной микологии наибольший интерес представляет порядок Mucorales. Мукоровые грибы широко распространены в природе. Они участвуют в разложении органических веществ в почве, часто вызывают порчу пищевых продуктов. Многие виды являются возбудителями заболеваний человека и животных. Некоторые из них продуцируют липиды, органические кислоты, ß-каротин, поэтому находят применение в биотехнологии;

– класс Ascоmycetes, это весьма многочисленный класс грибов, различающихся по своей экологии, физиологии и морфологии;

– класс Basidiomycetes, включает около 30 % всех известных видов грибов – от микроскопических до грибов с крупными плодо-выми телами. Среди них есть опасные паразиты растений, почвенные сапрофиты и микоризообразующие грибы, которые успешно развиваются только в тесном контакте с корнями древесных растений.

– класс Deuteomycetes – составляют около 30 % всех известных видов грибов. Среди них есть почвенные сапрофиты, сапрофиты на древесине и растительных остатках, паразиты растений. К ним принадлежат многие возбудители микозов человека и животных, разрушителей промышленных материалов.

Тело гриба состоит из нитей (гиф) или почкующихся клеток. Совокупность гиф называют мицелием или грибницей. Мицелий, представляющий собой одну многоядерную клетку без перегородок (септ), называют несептированным, имеющий перегородки – септированным.

Вегетативными структурами грибов является мицелий и его видоизменения. Любая часть мицелия, попадая в благоприятные условия, может дать начало новой особи, т. е. служит для вегетативного размножения гриба. Мицелий выполняет функцию распространения гриба по субстрату, потребления питательных веществ из субстрата, сохранения в неблагоприятных условиях и др. В зависимости от этого имеются особые видоизменения мицелия, наиболее приспособленные для выполнения тех или иных функций. Особые структуры, предназначенные для переживания неблагоприятных условий – хламидо-споры и склероции.

Грибы также обладают репродуктивными структурами, специально предназначенными для размножения. Репродукционное бесполое размножение происходит с помощью особых клеток – спор, образующихся без участия полового акта. Репродукционное половое размножение включает обмен генетическим материалом при слиянии ядер (кариогамия) и редукционное деление (мейоз), связанные с образованием определенных морфологических структур.

Бесполые репродуктивные структуры (споры) образуются на особых ветвях мицелия, отличающихся от обычных вегетативных гиф строением и характером роста. Эти споры могут быть эндогенного и экзогенного происхождения. Первые образуются обыкновенно в большом количестве внутри спорангиев и называются спорангиоспорами. Экзогенные споры образуются на поверхности производящих их органов (конидиеносцев) и называются конидиями. У некоторых грибов конидии образуются на особых клетках – стеригмах (рис. 4.21).

а

б

в

г

Рис. 4.21. Формы спороношения мицелиальных грибов:

а – Zygomycetes: 1– споры; 2 – шарообразные спорангии; 3 – мицелий;

б – Deuteromycetess: 1 – стеригмы с конидиями;

в – Penicillium: 1 – стеригмы 1-го порядка; 2, 3 – стеригмы 2-го порядка; 4 – конидиеносец; 5 – мицелий;

г – Aspergillus: 1 – верхушечное вздутие; 2 – конидии; 3 – стеригмы; 4 – конидиеносец; 5 – мицелий

Грибы, имеющие половую стадию развития, называют совершенными. Грибы, в жизненном цикле которых отсутствует половое размножение, называют несовершенными.

В производстве хлебопекарных дрожжей встречаются в основ-ном зигомицеты и аскомицеты, споры которых при попадании из воздуха на готовую продукцию вызывают ее порчу. При этом поверхность бруска дрожжей покрывается пушистым налетом, представляющим собой мицелий гриба. Такие дрожжи приобретают неприятные органолептические свойства и не пригодны для использования в хлебопечении.

В связи с тем, что споры плесневых грибов устойчивы к различным условиям и в течение длительного периода времени могут сохранять жизнеспособность, а в благоприятных условиях – интенсивно размножаться, борьба с ними представляет определенные трудности.