- •Часть I. Механизмы хранения и реализации генетической информации 17

- •Предисловие автора

- •Часть I. Механизмы хранения и реализации генетической информации введение

- •Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов

- •Гены и хромосомы

- •Геном прокариот

- •Геном вирусов

- •Нуклеоид бактериальной клетки

- •Геном архебактерий

- •Минимальный размер генома одноклеточных организмов

- •Геном эукариот

- •Последовательности нуклеотидов эукариотического генома

- •Хроматин

- •Свойства гистонов животных

- •Роль днк-топоизомераз в обеспечении структуры и функционирования хроматина

- •Реализация генетической информации при экспрессии генов

- •Транскрипция

- •Днк-зависимые рнк-полимеразы

- •Характеристики белковых компонентов холофермента рнк-полимеразы II дрожжей

- •Единицы транскрипции (транскриптоны)

- •Этапы транскрипции

- •Субъединичный состав и характеристика основных факторов транскрипции (gtf) рнк-полимеразы II человека

- •Основные факторы элонгации рнк-полимеразы II

- •Хроматин во время транскрипции

- •Субъединичный состав и свойства белковых комплексов Swi/Snf и nurf

- •Котранскрипционные и посттранскрипционные модификации рнк

- •Процессинг рнк у бактерий

- •Редактирование пре-мРнк

- •Различные способы редактирования мРнк

- •Редактирование рнк у животных и их вирусов

- •Другие модификации эукариотических мРнк

- •Сравнение полиаденилирования мРнк у эукариот и прокариот

- •5’-Концевой сайт Точка 3’-Концевой сайт

- •5’–Экзон 1guaugu__...__uacuaac__...__(Py)nAgэкзон 2–3’

- •Механизм прямой и обратной реакций аутосплайсинга интронов группы I

- •Кэп-связывающий комплекс в роли фактора, сопрягающего основные реакции метаболизма транскриптов рнк-полимеразы II

- •Функциональная компартментализация ядра

- •Интерфазные хромосомы в ядре

- •Ядрышко

- •Пространственная организация синтеза мРнк

- •Ядерные тельца и домены

- •Компартментализованное ядро

- •Биосинтез белка рибосомами бактерий

- •Рибосомы

- •Этапы биосинтеза белка

- •Антибиотики, действующие на уровне трансляции

- •Трансляция у эукариот

- •Особенности первичной структуры эукариотических мРнк

- •Инициация биосинтеза белка эукариотическими рибосомами

- •Элонгация полипептидных цепей

- •Терминация трансляции

- •Трансляция в митохондриях

- •Трансляция в хлоропластах.

- •Основные пути регуляции экспрессии генов

- •Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции у прокариот

- •Регуляция на уровне инициации транскрипции

- •Регуляция синтеза рнк на уровне элонгации и терминации

- •Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции у эукариот

- •Передача сигнала и вторичные мессенджеры

- •Рецепторы мембран, осуществляющие трансмембранный перенос сигнала

- •Механизмы позитивной регуляции транскрипции

- •Классификация факторов транскрипции

- •Функциональные домены факторов транскрипции

- •Механизмы негативной регуляции транскрипции

- •Структура хроматина как специфический регулятор экспрессии генов

- •Импринтинг

- •Метилирование днк в регуляции транскрипции

- •Факторы транскрипции позвоночных, на активность которых оказывает влияние метилирование остатков цитозина в узнаваемых ими регуляторных последовательностях нуклеотидов

- •Посттранскрипционная регуляция экспрессии генов

- •Направленный транспорт, внутриклеточная локализация и депонирование мРнк

- •Сплайсинг рнк в регуляции экспрессии генов

- •Избирательная деградация мРнк

- •Регуляция экспрессии генов на уровне трансляции

- •Регуляция инициации трансляции

- •Регуляция элонгации синтеза полипептидных цепей

- •Регуляция терминации трансляции

- •Синтез белков, содержащих остатки селеноцистеина

- •Посттрансляционная регуляция экспрессии генов

- •Последствия фолдинга вновь синтезированных полипептидных цепей

- •Специфические протеиназы в посттрансляционном процессинге белков

- •Убиквитин-зависимая система протеолиза в регулируемой деградации белков

- •Сплайсинг белков

- •Другие посттрансляционные модификации белков

- •Воспроизведение генетической информации

- •Репликация днк

- •Белки, участвующие в репликации днк

- •Белки, входящие в состав репликативных комплексов прокариотических и эукариотических организмов

- •Репликативная вилка e. Coli и бактериофага t4

- •Особенности функционирования репликативной вилки эукариот

- •Эукариотические днк-полимеразы и их функциональные гомологи у прокариот

- •Регуляция репликации днк

- •Инициация репликации днк у e. Coli и ее регуляция

- •Регуляция репликации плазмиды ColE1

- •Особенности репликации линейных геномов

- •Линейные хромосомы бактерий

- •Репликаторы эукариот

- •Репликация теломерных участков эукариотических хромосом

- •Пространственная организация синтеза днк у эукариот

- •Защита генетической информации

- •Мутации

- •Основные источники мутаций и методы определения мутагенной активности

- •Основные классы алкилирующих агентов

- •Метаболиты нормальной микрофлоры человека, обладающие мутагенной и канцерогенной активностями

- •Sos-мутагенез у бактерий

- •Мутаторный фенотип

- •Экспансия днк

- •Адаптивные мутации

- •Механизмы защиты генома от мутаций

- •Репарация днк

- •Основные механизмы репарации поврежденной днк

- •Эксцизионная репарация в клетках животных

- •Днк-гликозилазы и эндонуклеазы клеток микроорганизмов и человека, участвующие в ber

- •Белки животных, участвующие в ner

- •Гомологичная рекомбинация в репарации днк

- •Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов

- •Полимераза поли(adp-рибозы) в репарации днк у эукариот

- •Альтруистичная днк

- •Парадокс возможности существования многоклеточных организмов

- •Повышение информационной стабильности генома избыточными последовательностями

- •Селективная защита генов от мутаций

- •Высокоупорядоченное расположение летальных генов на хромосомах

- •Возможный смысл парадокса с

- •Современная концепция гена

- •Часть II основные направления развития прикладной молекулярной генетики Введение

- •Часть II. Искусственные генетические системы

- •Принципы генной инженерии

- •Основные ферменты, используемые в генной инженерии

- •Рестриктазы и днк-метилазы

- •Эффективность расщепления коротких последовательностей днк некоторыми распространенными рестриктазами

- •Днк- и рнк-лигазы

- •Ферменты матричного синтеза днк и рнк

- •Частота ошибок при синтезе днк, осуществляемом термостабильными днк-полимеразами in vitro при проведении пцр в оптимальных условиях

- •Другие ферменты

- •Векторы

- •Плазмидные векторы

- •Векторы на основе фага

- •Космиды и фазмиды

- •Сверхъемкие векторы yac, bac и pac

- •Интегрирующие и челночные (бинарные) векторы

- •Конструирование экспрессирующих векторов и их функционирование

- •Векторы для переноса днк в клетки животных и растений

- •Клонотеки генов

- •Получение клонотек генов

- •Введение рекомбинантных днк в клетки

- •Методы скрининга клонотек генов

- •Эукариотические системы экспрессии рекомбинантных генов, основанные на культурах клеток

- •Клетки яичников китайских хомячков (линия cho)

- •Клетки мышиной миеломы (линия Sp2/0)

- •Клетки селезенки мышей (линия mel)

- •Клетки африканской зеленой мартышки (линия cos)

- •Клетки насекомых, зараженные бакуловирусами

- •Сравнение эффективности рассмотренных систем экспрессии

- •Бесклеточные белоксинтезирующие системы

- •Прокариотические системы

- •Эукариотические системы

- •Проточные системы

- •Другие современные методы исследования генов

- •Рестрикционное картирование генов

- •"Прогулки и прыжки по хромосомам"

- •S1-картирование рнк и днк

- •Футпринтинг

- •Стратегия выделения нового гена

- •Направленный мутагенез и белковая инженерия

- •Методы направленного получения мутаций

- •Получение делеций и вставок

- •Химический мутагенез

- •Сайт-специфический мутагенез с использованием олигонуклеотидов

- •Полимеразная цепная реакция в направленном мутагенезе

- •Белковая инженерия

- •Библиотеки пептидов и эпитопов

- •Белки-репортеры в гибридных белках

- •Гибридные токсины

- •Подходы к созданию новых ферментов

- •Субтилигаза в лигировании пептидов

- •Концепция ксенобиоза

- •Антисмысловые рнк, рибозимы и дезоксирибозимы

- •Антисмысловые рнк и олигонуклеотиды

- •Механизм действия антисмысловых рнк

- •Использование антисмысловых рнк

- •Влияние экспрессии антисмысловых рнк на фенотип трансгенных мышей

- •Природные антисмысловые рнк

- •Антисмысловые рнк и патология: возможный механизм возникновения доминантных мутаций

- •Рибозимы и дезоксирибозимы

- •Типы рибозимов

- •Свойства рибозимов

- •Рибозимы как лекарственные средства

- •Репарация мутантных рнк с помощью рибозимов, осуществляющих транс-сплайсинг

- •Дезоксирибозимы

- •Аптамеры

- •Молекулы рнк у истоков жизни

- •Молекулы рнк в качестве рнк-репликаз

- •Возможность синтеза полипептидных цепей молекулами рнк

- •Трансгенные животные и растения

- •Способы получения трансгенных многоклеточных организмов

- •Экспрессия трансгенов

- •Использование трансгенов у животных

- •Исследование механизмов экспрессии генов

- •Токсигены в исследовании дифференцировки соматических клеток в онтогенезе

- •Изменение физиологического статуса лабораторных и сельскохозяйственных животных

- •Моделирование наследственных и приобретенных заболеваний человека

- •Трансгенные растения

- •Генотерапия наследственных и приобретенных заболеваний

- •Способы доставки новых генов в геном человека

- •Управление экспрессией трансгенов в клетках-мишенях

- •Современные достижения генотерапии онкологических заболеваний

- •Ближайшие перспективы использования генотерапии

- •Успехи генотерапии в модельных экспериментах

- •Проблемы, возникающие в связи с практическим применением генотерапии

- •Днк-диагностика и днк-типирование

- •Днк-диагностика наследственных и приобретенных заболеваний

- •Получение клинического генетического материала

- •Диагностика заболеваний

- •Днк-типирование

- •Днк-типирование микроорганизмов

- •Идентификация личности на основе минисателлитной днк: определение отцовства

- •Микроматрицы и микрочипы днк

- •Методы создания микроматриц днк

- •Ограничения в использовании микроматриц днк

- •Использование микроматриц днк в фундаментальных и прикладных исследованиях

- •Картирование и определение первичной структуры генома человека

- •Основные подходы к картированию генома человека

- •Генетические карты сцепления

- •Современные методы построения генетических карт сцепления

- •Пцр в исследованиях генома человека

- •Физические карты низкого разрешения

- •Физические карты высокого разрешения

- •Определение полной первичной структуры днк генома человека

- •Базы данных получаемой информации

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература

Нуклеоид бактериальной клетки

Каждый, кому приходилось разрушать бактериальные клетки в мягких условиях, например с помощью лизоцима или детергентов, наблюдал

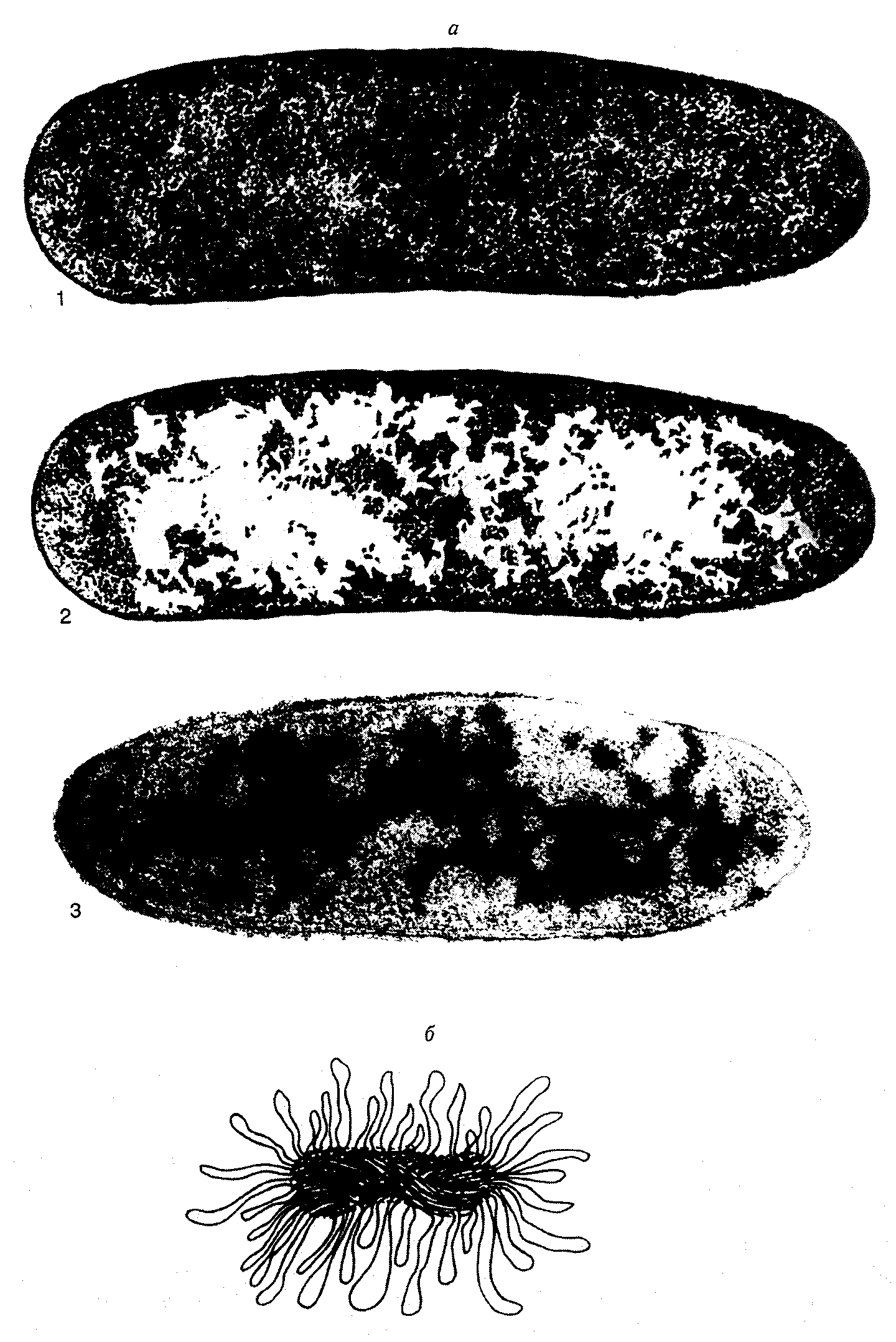

Рис. I.1. Нуклеоид E. coli

а– электронно-микроскопические фотографии срезов бактериальных клеток, полученные методом криофиксации.1и2– один и тот же снимок (последний ретуширован). На фотографии2белыми пятнами отмечены области цитоплазмы, свободные от рибосом. На фотографии3видны молекулы ДНК, специфически окрашенные с помощью антител;

б– модель нуклеоида в функционально-активном состоянии А. Райтера и А. Чанга. Изображены многочисленные петли активно транскрибируемой ДНК

замечательную картину превращения легко подвижной суспензии бактериальных клеток в вязкую желеобразную массу, простое перемешивание которой требует усилий. Это происходит из-за того, что компактно упакованные гигантские хромосомы бактериальных клеток (длина хромосомной ДНК E. coli составляет 4,6 млн. п.о.) после разрушения оболочки клеток выходят в окружающую среду и свободно в ней распределяются. В лизатах бактериальных клеток их ДНК прочно ассоциированы с белками, освобождение от которых требует проведения многократных фенольных депротеинизаций. Такой простой опыт наглядно указывает на то, что в бактериальных клетках их единственная хромосома сильно компактизована и, возможно, пространственно упорядочена.

Электронно-микроскопическое изучение срезов бактериальных клеток в разных условиях и более ранние исследования бактерий с помощью светового микроскопа продемонстрировали компактное распределение ДНК в бактериальной клетке. Поскольку такие структуры отдаленно напоминали ядра эукариот, они получили название нуклеоидов, или ДНК-плазмы. Эти термины подчеркивают генетические функции нуклеоида, но в то же время и существенные морфологические отличия от обычных интерфазных ядер эукариот, прежде всего, отсутствие ядерной оболочки, которая бы отделяла гены бактерии от окружающей их цитоплазмы. Исследование бактериальных клеток с помощью электронной микроскопии в мягких условиях без предварительной химической фиксации показало, что нуклеоиды представлены в виде диффузно окрашенных областей, свободных от рибосом (рис. I.1,а). При этом вытянутые участки ДНК на внешней части нуклеоидов направлены в окружающую цитоплазму. С помощью специфических антител установлено, что молекулы РНК-полимеразы, ДНК-топоизомеразы I и гистоноподобного белка HU ассоциированы с нуклеоидами. Вытянутые участки ДНК по периферии нуклеоидов обычно интерпретируют как сегменты бактериальной хромосомы, вовлеченные в транскрипцию. Полагают, что эти участки состоят из петель ДНК бактериальной хромосомы, которые в зависимости от физиологического состояния клетки находятся в транскрипционно-активном состоянии или втягиваются внутрь нуклеоидов при подавлении транскрипции. Модель функционально-активного нуклеоида А.Райтера и А.Чанга представлена на рис. I.1,б. По мнению авторов, размытая структура поверхности нуклеоидов, видимая под электронным микроскопом, отражает подвижное состояние активно транскрибируемых петель ДНК. В этой модели четко прослеживается аналогия со структурой хромосом типа ламповых щеток у животных.

Таким образом, нуклеоид бактериальных клеток не является статическим внутриклеточным образованием или компартментом, которые можно четко определять морфологически. Напротив, во время различных фаз роста бактериальных клеток нуклеоид непрерывно меняет форму, что, по-видимому, сопряжено с транскрипционной активностью определенных бактериальных генов. Так же как и в хромосомах эукариот, ДНК нуклеоида ассоциирована со многими ДНК-связывающими белками, в частности гистоноподобными белками HU, H-NS и IHF, а также топоизомеразами, которые оказывают большое влияние на функционирование бактериальных хромосом и их внутриклеточную компактизацию. Однако детальные молекулярные механизмы конденсации бактериальной ДНК с образованием лабильных "компактосом" (по аналогии со стабильными нуклеосомами эукариот) пока неизвестны. В последнее время возрастает интерес к бактериальному так называемому LP-хроматину (low protein chromatin), для которого характерно относительно низкое содержание белкового компонента. Аналогичный LP-хроматин обнаруживают у вирусов, в митохондриях, пластидах и у динофлагеллят (жгутиконосцев). Следовательно, этот тип структурной организации генетического материала претендует на универсальность и ассоциирован с определенными формами регуляции экспрессии генов, свойственными прокариотическим организмам.

В последние годы наблюдается прогресс в исследовании первичной структуры бактериальных хромосом. Определена полная последовательность нуклеотидов хромосом паразитических бактерий: микоплазмы Mycoplasma genitalium и Haemophilus influenzae. В 1997 г. усилиями интернационального коллектива ученых была определена полная первичная структура хромосом E. coli и Bacillus subtilis длиной в 4,6 и 4,2 млн п.о. соответственно Все это позволяет надеяться, что в ближайшее время произойдут новые открытия в области исследований структуры бактериальных геномов и функционирования их генов.