- •Часть I. Механизмы хранения и реализации генетической информации 17

- •Предисловие автора

- •Часть I. Механизмы хранения и реализации генетической информации введение

- •Средний размер гаплоидного генома у некоторых групп организмов

- •Гены и хромосомы

- •Геном прокариот

- •Геном вирусов

- •Нуклеоид бактериальной клетки

- •Геном архебактерий

- •Минимальный размер генома одноклеточных организмов

- •Геном эукариот

- •Последовательности нуклеотидов эукариотического генома

- •Хроматин

- •Свойства гистонов животных

- •Роль днк-топоизомераз в обеспечении структуры и функционирования хроматина

- •Реализация генетической информации при экспрессии генов

- •Транскрипция

- •Днк-зависимые рнк-полимеразы

- •Характеристики белковых компонентов холофермента рнк-полимеразы II дрожжей

- •Единицы транскрипции (транскриптоны)

- •Этапы транскрипции

- •Субъединичный состав и характеристика основных факторов транскрипции (gtf) рнк-полимеразы II человека

- •Основные факторы элонгации рнк-полимеразы II

- •Хроматин во время транскрипции

- •Субъединичный состав и свойства белковых комплексов Swi/Snf и nurf

- •Котранскрипционные и посттранскрипционные модификации рнк

- •Процессинг рнк у бактерий

- •Редактирование пре-мРнк

- •Различные способы редактирования мРнк

- •Редактирование рнк у животных и их вирусов

- •Другие модификации эукариотических мРнк

- •Сравнение полиаденилирования мРнк у эукариот и прокариот

- •5’-Концевой сайт Точка 3’-Концевой сайт

- •5’–Экзон 1guaugu__...__uacuaac__...__(Py)nAgэкзон 2–3’

- •Механизм прямой и обратной реакций аутосплайсинга интронов группы I

- •Кэп-связывающий комплекс в роли фактора, сопрягающего основные реакции метаболизма транскриптов рнк-полимеразы II

- •Функциональная компартментализация ядра

- •Интерфазные хромосомы в ядре

- •Ядрышко

- •Пространственная организация синтеза мРнк

- •Ядерные тельца и домены

- •Компартментализованное ядро

- •Биосинтез белка рибосомами бактерий

- •Рибосомы

- •Этапы биосинтеза белка

- •Антибиотики, действующие на уровне трансляции

- •Трансляция у эукариот

- •Особенности первичной структуры эукариотических мРнк

- •Инициация биосинтеза белка эукариотическими рибосомами

- •Элонгация полипептидных цепей

- •Терминация трансляции

- •Трансляция в митохондриях

- •Трансляция в хлоропластах.

- •Основные пути регуляции экспрессии генов

- •Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции у прокариот

- •Регуляция на уровне инициации транскрипции

- •Регуляция синтеза рнк на уровне элонгации и терминации

- •Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции у эукариот

- •Передача сигнала и вторичные мессенджеры

- •Рецепторы мембран, осуществляющие трансмембранный перенос сигнала

- •Механизмы позитивной регуляции транскрипции

- •Классификация факторов транскрипции

- •Функциональные домены факторов транскрипции

- •Механизмы негативной регуляции транскрипции

- •Структура хроматина как специфический регулятор экспрессии генов

- •Импринтинг

- •Метилирование днк в регуляции транскрипции

- •Факторы транскрипции позвоночных, на активность которых оказывает влияние метилирование остатков цитозина в узнаваемых ими регуляторных последовательностях нуклеотидов

- •Посттранскрипционная регуляция экспрессии генов

- •Направленный транспорт, внутриклеточная локализация и депонирование мРнк

- •Сплайсинг рнк в регуляции экспрессии генов

- •Избирательная деградация мРнк

- •Регуляция экспрессии генов на уровне трансляции

- •Регуляция инициации трансляции

- •Регуляция элонгации синтеза полипептидных цепей

- •Регуляция терминации трансляции

- •Синтез белков, содержащих остатки селеноцистеина

- •Посттрансляционная регуляция экспрессии генов

- •Последствия фолдинга вновь синтезированных полипептидных цепей

- •Специфические протеиназы в посттрансляционном процессинге белков

- •Убиквитин-зависимая система протеолиза в регулируемой деградации белков

- •Сплайсинг белков

- •Другие посттрансляционные модификации белков

- •Воспроизведение генетической информации

- •Репликация днк

- •Белки, участвующие в репликации днк

- •Белки, входящие в состав репликативных комплексов прокариотических и эукариотических организмов

- •Репликативная вилка e. Coli и бактериофага t4

- •Особенности функционирования репликативной вилки эукариот

- •Эукариотические днк-полимеразы и их функциональные гомологи у прокариот

- •Регуляция репликации днк

- •Инициация репликации днк у e. Coli и ее регуляция

- •Регуляция репликации плазмиды ColE1

- •Особенности репликации линейных геномов

- •Линейные хромосомы бактерий

- •Репликаторы эукариот

- •Репликация теломерных участков эукариотических хромосом

- •Пространственная организация синтеза днк у эукариот

- •Защита генетической информации

- •Мутации

- •Основные источники мутаций и методы определения мутагенной активности

- •Основные классы алкилирующих агентов

- •Метаболиты нормальной микрофлоры человека, обладающие мутагенной и канцерогенной активностями

- •Sos-мутагенез у бактерий

- •Мутаторный фенотип

- •Экспансия днк

- •Адаптивные мутации

- •Механизмы защиты генома от мутаций

- •Репарация днк

- •Основные механизмы репарации поврежденной днк

- •Эксцизионная репарация в клетках животных

- •Днк-гликозилазы и эндонуклеазы клеток микроорганизмов и человека, участвующие в ber

- •Белки животных, участвующие в ner

- •Гомологичная рекомбинация в репарации днк

- •Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов

- •Полимераза поли(adp-рибозы) в репарации днк у эукариот

- •Альтруистичная днк

- •Парадокс возможности существования многоклеточных организмов

- •Повышение информационной стабильности генома избыточными последовательностями

- •Селективная защита генов от мутаций

- •Высокоупорядоченное расположение летальных генов на хромосомах

- •Возможный смысл парадокса с

- •Современная концепция гена

- •Часть II основные направления развития прикладной молекулярной генетики Введение

- •Часть II. Искусственные генетические системы

- •Принципы генной инженерии

- •Основные ферменты, используемые в генной инженерии

- •Рестриктазы и днк-метилазы

- •Эффективность расщепления коротких последовательностей днк некоторыми распространенными рестриктазами

- •Днк- и рнк-лигазы

- •Ферменты матричного синтеза днк и рнк

- •Частота ошибок при синтезе днк, осуществляемом термостабильными днк-полимеразами in vitro при проведении пцр в оптимальных условиях

- •Другие ферменты

- •Векторы

- •Плазмидные векторы

- •Векторы на основе фага

- •Космиды и фазмиды

- •Сверхъемкие векторы yac, bac и pac

- •Интегрирующие и челночные (бинарные) векторы

- •Конструирование экспрессирующих векторов и их функционирование

- •Векторы для переноса днк в клетки животных и растений

- •Клонотеки генов

- •Получение клонотек генов

- •Введение рекомбинантных днк в клетки

- •Методы скрининга клонотек генов

- •Эукариотические системы экспрессии рекомбинантных генов, основанные на культурах клеток

- •Клетки яичников китайских хомячков (линия cho)

- •Клетки мышиной миеломы (линия Sp2/0)

- •Клетки селезенки мышей (линия mel)

- •Клетки африканской зеленой мартышки (линия cos)

- •Клетки насекомых, зараженные бакуловирусами

- •Сравнение эффективности рассмотренных систем экспрессии

- •Бесклеточные белоксинтезирующие системы

- •Прокариотические системы

- •Эукариотические системы

- •Проточные системы

- •Другие современные методы исследования генов

- •Рестрикционное картирование генов

- •"Прогулки и прыжки по хромосомам"

- •S1-картирование рнк и днк

- •Футпринтинг

- •Стратегия выделения нового гена

- •Направленный мутагенез и белковая инженерия

- •Методы направленного получения мутаций

- •Получение делеций и вставок

- •Химический мутагенез

- •Сайт-специфический мутагенез с использованием олигонуклеотидов

- •Полимеразная цепная реакция в направленном мутагенезе

- •Белковая инженерия

- •Библиотеки пептидов и эпитопов

- •Белки-репортеры в гибридных белках

- •Гибридные токсины

- •Подходы к созданию новых ферментов

- •Субтилигаза в лигировании пептидов

- •Концепция ксенобиоза

- •Антисмысловые рнк, рибозимы и дезоксирибозимы

- •Антисмысловые рнк и олигонуклеотиды

- •Механизм действия антисмысловых рнк

- •Использование антисмысловых рнк

- •Влияние экспрессии антисмысловых рнк на фенотип трансгенных мышей

- •Природные антисмысловые рнк

- •Антисмысловые рнк и патология: возможный механизм возникновения доминантных мутаций

- •Рибозимы и дезоксирибозимы

- •Типы рибозимов

- •Свойства рибозимов

- •Рибозимы как лекарственные средства

- •Репарация мутантных рнк с помощью рибозимов, осуществляющих транс-сплайсинг

- •Дезоксирибозимы

- •Аптамеры

- •Молекулы рнк у истоков жизни

- •Молекулы рнк в качестве рнк-репликаз

- •Возможность синтеза полипептидных цепей молекулами рнк

- •Трансгенные животные и растения

- •Способы получения трансгенных многоклеточных организмов

- •Экспрессия трансгенов

- •Использование трансгенов у животных

- •Исследование механизмов экспрессии генов

- •Токсигены в исследовании дифференцировки соматических клеток в онтогенезе

- •Изменение физиологического статуса лабораторных и сельскохозяйственных животных

- •Моделирование наследственных и приобретенных заболеваний человека

- •Трансгенные растения

- •Генотерапия наследственных и приобретенных заболеваний

- •Способы доставки новых генов в геном человека

- •Управление экспрессией трансгенов в клетках-мишенях

- •Современные достижения генотерапии онкологических заболеваний

- •Ближайшие перспективы использования генотерапии

- •Успехи генотерапии в модельных экспериментах

- •Проблемы, возникающие в связи с практическим применением генотерапии

- •Днк-диагностика и днк-типирование

- •Днк-диагностика наследственных и приобретенных заболеваний

- •Получение клинического генетического материала

- •Диагностика заболеваний

- •Днк-типирование

- •Днк-типирование микроорганизмов

- •Идентификация личности на основе минисателлитной днк: определение отцовства

- •Микроматрицы и микрочипы днк

- •Методы создания микроматриц днк

- •Ограничения в использовании микроматриц днк

- •Использование микроматриц днк в фундаментальных и прикладных исследованиях

- •Картирование и определение первичной структуры генома человека

- •Основные подходы к картированию генома человека

- •Генетические карты сцепления

- •Современные методы построения генетических карт сцепления

- •Пцр в исследованиях генома человека

- •Физические карты низкого разрешения

- •Физические карты высокого разрешения

- •Определение полной первичной структуры днк генома человека

- •Базы данных получаемой информации

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература

Днк- и рнк-лигазы

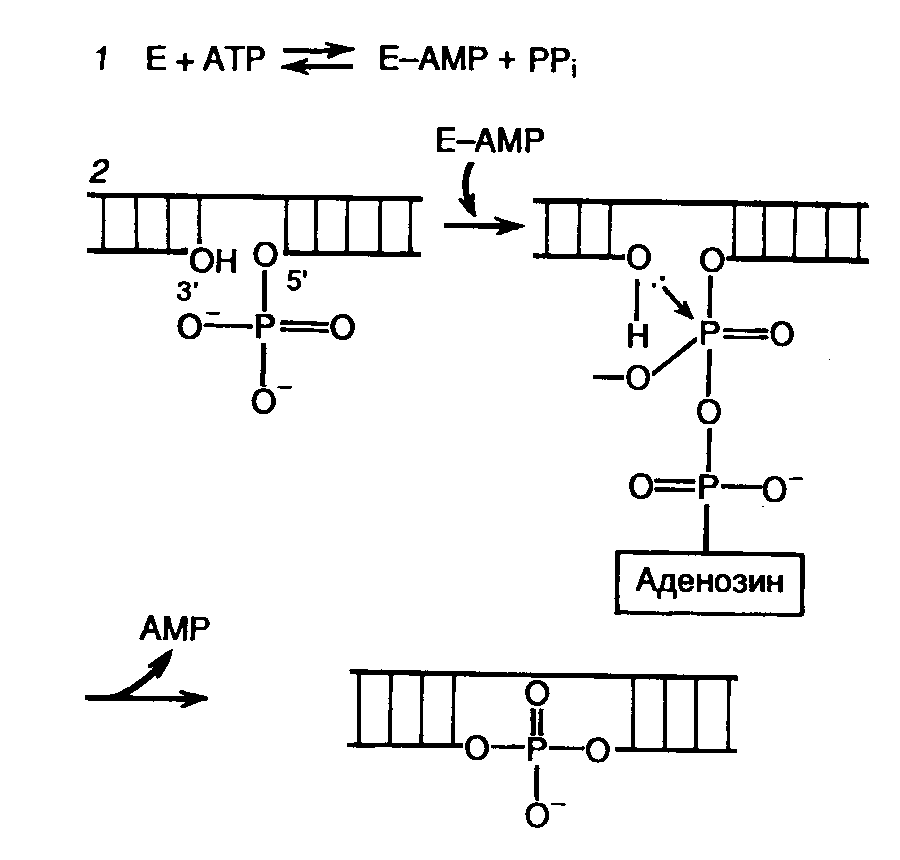

Создание фосфодиэфирных связей в одноцепочечных разрывах двухцепочечной ДНК с помощью ДНК-лигаз является наряду с рестрикцией одним из важнейших этапов получения рекомбинантных ДНК in vitro. Наибольшее применение в генно-инженерных исследованиях находит ДНК-лигаза бактериофага Т4. Реакция лигирования протекает в два этапа (рис. II.3). Вначале образуется промежуточный комплекс фермент–АМР (этап 1), после чего остаток АМР переносится на 5’-фосфатную группу концевого нуклеотида в точке разрыва ДНК (этап 2). Образовавшаяся фосфодиэфирная связь гидролизуется во время нуклеофильной атаки 3’-ОН группы соседнего нуклеотида, что приводит к образованию новой фосфодиэфирной связи, восстанавливающей целостность сахаро-фосфатного остова ДНК. Т4-ДНК-лигаза осуществляет соединение фрагментов двухцепочечной ДНК, обладающих комплементарными "липкими" или "тупыми" концами. Как следует из механизма реакции, необходимым условием протекания лигирования является наличие 5’-концевого фосфата и 3'-концевого гидроксила в точках разрыва цепей ДНК. При этом эффективность соединения фрагментов ДНК по "тупым" концам Т4-ДНК-лигазой возрастает в присутствии Т4-РНК-лигазы, которая осуществляет ковалентное соединение 5’-фосфорилированных концов одноцепочечных ДНК или РНК с 3’-ОН группами одноцепочечных нуклеиновых кислот.

Рис. II.3. Механизм лигирования ДНК Т4-ДНК-лигазой

1 – образование промежуточного комплекса фермент Е–AMP; 2 – образование фосфодиэфирной связи

Ферменты матричного синтеза днк и рнк

К ферментам матричного синтеза нуклеиновых кислот относятся многочисленные ДНК- и РНК-зависимые ДНК- и РНК-полимеразы, осуществляющие зависимый от матричных ДНК или РНК синтез нуклеиновых кислот. Эти ферменты обычно используются в генной инженерии для получения двухцепочечных молекул ДНК из одноцепочечных, а также для обратной транскрипции, т.е. синтеза двухцепочечных ДНК, комплементарных мРНК, которые называют комплементарными ДНК (кДНК).

ДНК-зависимые ДНК-полимеразы. Среди ДНК-зависимых ДНК-полимераз наибольшее применение в генной инженерии находят ДНК-полимераза I E. coli и ее большой фрагмент (фрагмент Кленова), Т4-ДНК-полимераза и в последнее время термостабильные ДНК-полимеразы, особенно ДНК-полимераза Thermus aquaticus (Taq-полимераза). Все эти ферменты в присутствии ионов Mg2+ из четырех дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dATP, dCTP, dGTP и TTP) осуществляют синтез ДНК, комплементарной матричной ДНК, и для функционирования требуют наличия затравки на одноцепочечной матричной ДНК, т.е. олиго- или полидезоксирибонуклеотида со свободным 3’-ОН-концом, комплементарного матричной ДНК. ДНК-полимераза I E.coli состоит из одной полипептидной цепи с молекулярной массой около 109 кДа и обладает тремя активностями: полимеризующей в направлении 5’3’, 5’3’-экзонуклеазной и 3’5’-экзонуклеазной. Большой фрагмент ДНК-полимеразы I E. coli (фрагмент Кленова) является частью полипептидной цепи ДНК-полимеразы I с молекулярной массой около 76 кДа, у которой отсутствует домен, соответствующий 5’3’-экзонуклеазе. Как ДНК-полимераза I, так и ее фрагмент используются для введения радиоактивно меченных дезоксирибонуклеотидов в синтезируемые цепи ДНК путем ник-трансляции, т.е. перемещения одноцепочечного разрыва вдоль молекулы двухцепочечной ДНК, в котором 3’-ОН-конец используется в качестве затравки для ферментов. При этом ДНК-полимераза I прокладывает себе путь с помощью 5’3’-экзонуклеазы, а фрагмент Кленова вытесняет цепь ДНК с 5’-конца. Кроме того, фрагмент Кленова используют для синтеза второй цепи кДНК, секвенирования ДНК по методу Сенгера, заполнения 5’-выступающих "липких" концов ДНК с образованием "тупых" концов, введения концевой радиоактивной метки, а также для удаления 3’-выступающих концов рестрикционных фрагментов ДНК 3’5’-экзонуклеазой этого фермента. Как и ДНК-полимераза I E. coli, Т4-ДНК-полимераза обладает 3’5’- (но не 5’3’-) экзонуклеазной активностью, которая у последней, по крайней мере, в 200 раз выше. Это позволяет использовать Т4-ДНК-полимеразу, в частности, для введения радиоактивной метки путем реакции обмена немеченного 3’-концевого нуклеотида на меченный радиоактивным изотопом.

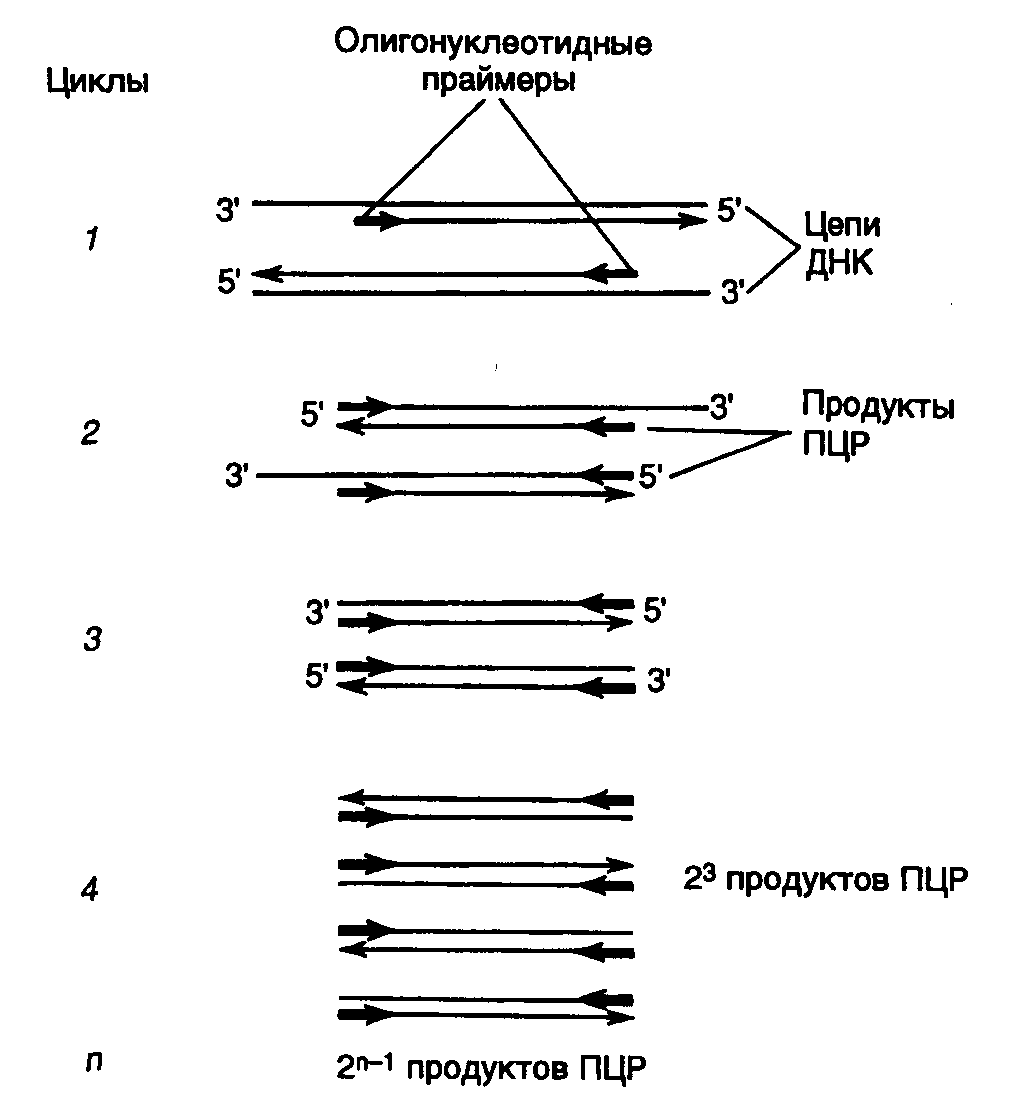

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Термостабильная Taq-полимераза в настоящее время широко используется для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), а ее модифицированный аналог – и для секвенирования ДНК по методу Сенгера. Сущность ПЦР заключается в следующем (рис. II.4). Реакционная смесь обычно содержит исследуемую ДНК, dATP, dCTP, dGTP и TTP, Taq-полимеразу и два синтетических олигодезоксирибонуклеотидных праймера длиной 15–30 нуклеотидов, комплементарных участкам противоположных цепей ДНК, фланкирующих исследуемый участок ДНК-матрицы. ПЦР начинается с кратковременного (1–2 мин) прогревания реакционной смеси при 95o, в процессе которого происходит плавление цепей матричной ДНК и инактивация примесных белков, которые могут присутствовать в реакционной смеси, если используется недостаточно очищенная матричная ДНК, например из клинических образцов. Далее реакционную смесь охлаждают до температуры отжига праймеров с матричной ДНК (37–65o). В результате праймеры связываются с комплементарными им местами на матрице и с этого момента начинают служить затравками для синтеза Taq-полимеразой новых цепей ДНК, комплементарных каждой из цепей денатурированной матричной ДНК. Для проведения синтеза ДНК в оптимальных для Taq-полимеразы условиях температуру реакционной смеси поднимают до 72o и при такой температуре проводят элонгацию цепей вновь синтезирующейся ДНК в течение 0,5–2 мин. По окончании стадии синтеза ДНК заканчивается первый цикл ПЦР, после чего проводятся такие же второй, третий и т.д. в автоматическом режиме. По окончании третьего цикла уже образуется дискретный продукт ПЦР – фрагмент двухцепочечной ДНК, содержащий на своих 5’-концах последовательности нуклеотидов праймеров. Количество продукта ПЦР в реакционной смеси после завершения каждого цикла удваивается и, следовательно, по мере прохождения реакции экспоненциально возрастает, достигая нескольких микрограммов в реакционной смеси объемом 25–50 мкл. По окончании ПЦР содержимое реакционной смеси анализируют электрофорезом в агарозном геле в присутствии бромистого этидия, где продукт реакции выявляется в УФ-свете. Продукт ПЦР можно выделить из агарозного геля в чистом виде и работать с ним, как с обычным фрагментом двухцепочечной ДНК, т.е. гидролизовать рестриктазами, клонировать в плазмидных векторах по "липким" и "тупым" концам, секвенировать или использовать в качестве зондов при гибридизации.

С помощью ПЦР можно амплифицировать in vitro сегменты ДНК длиной от 0,1 до 5–7 т.п.о. и более, а для получения положительного результата достаточно присутствия в реакционной смеси одной–двух копий амплифицируемой последовательности нуклеотидов (например геномной ДНК, содержащейся в одной–двух соматических клетках). При этом не возникает необходимости в тщательной очистке матрицы, так как большинство попадающих в реакционную смесь белков и ферментов инактивируется в первых же циклах ПЦР и не оказывает влияния на протекание реакции при высоких температурах. Благодаря таким особенностям, как простота постановки, высокая чувствительность и воспроизводимость, ПЦР в последнее время получила широкое распространение в фундаментальных и прикладных исследованиях по молекулярной биологии и генетике. Возможность амплификации любого сегмента ДНК, последовательность нуклеотидов которого известна, и получение его по завершении ПЦР в гомогенном виде и препаративном количестве делают ПЦР альтернативным методом молекулярного клонирования коротких фрагментов ДНК. При этом не возникает необходимости в применении тех сложных методических приемов, которые используют в генной инженерии при обычном клонировании.

Рис. II.4. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Поскольку специфичность ПЦР зависит главным образом от соответствия последовательности нуклеотидов праймеров первичной структуре амплифицируемых фрагментов ДНК, эта специфичность приближается к абсолютной при повышении длины праймеров до 17–20 нуклеотидов. Такая высокая специфичность и чувствительность позволяют использовать ПЦР для ДНК-диагностики инфекционных и наследственных заболеваний человека, а также вирусоносительства в тех случаях, когда вирусом в латентной форме заражены лишь отдельные соматические клетки, например в случае вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) (см. главу 11). Разработка метода ПЦР во многом расширила методические возможности молекулярной генетики, и в частности генной инженерии, причем настолько, что это кардинально изменило и усилило исследовательский потенциал многих ее направлений.

Точность амплификации ДНК термостабильными ДНК-полимеразами является особенно критическим параметром в том случае, если продукты ПЦР используются далее для конструирования экспрессирующихся генов. Необходимость в уменьшении частоты мутаций стимулирует поиски новых термостабильных ДНК-полимераз, амплифицирующих ДНК с большей точностью. В табл. II.2 приведены результаты испытаний точности синтеза ДНК различными коммерческими ДНК-полимеразами.

Относительно высокая точность синтеза ДНК in vitro ДНК-полимеразами Pfu и Vent обусловлена наличием у них 3’-5’-экзонуклеазной корректирующей активности. Частота ошибочно включенных нуклеотидов в результате одновременного функционирования двух разных ДНК-полимераз в смесях, применяемых для амплификации длинных сегментов ДНК (long PCR), оказывается ниже, чем при использовании Taq-полимеразы, но выше, чем для очищенной ДНК-полимеразы Pfu.

При проведении аллель-специфической ПЦР (см. раздел 11.1) необходимо учитывать способность Taq-полимеразы инициировать синтез ДНК на праймерах, 3’-концевой нуклеотид которых некомплементарен матричной ДНК. При исследовании этого вопроса оказалось, что не все пары

Таблица II.2