- •Общая сексопатология

- •1 Recreare £лат.) — воссоздавать, возобновлять, ободрять, отдыхать.

- •Краткий очерк основных этапов и направлений развития сексопатологии

- •Некоторые особенности развития отечественной сексопатологии

- •Современный этап развития сексопатологии

- •3 Общая сексопатология

- •Роль дифференциации полов в эволюционном преобразовании генетического фонда

- •Дифференциация полов в раннем онтогенезе

- •4 Общая сексопатология 49

- •Многомерность детерминации пола

- •Анатомо-физиологическое обеспечение половой сферы

- •Анатомия половых органов мужчины

- •Анатомия половых органов женщины

- •Некоторые особенности васкуляризации гениталий

- •Общая характеристика иннервации половой сферы. Современное понимание термина «нервный центр»

- •Физиология основных проявлений сексуальности мужчины

- •Чувствительные импульсы (непосредственное раздражение головки члена)

- •I. Гипотезы периферического происхождения оргазма

- •1 Т. Е. Фаза выведения (прим. Авторов).

- •8 Общая сексопатология

- •Становление полового сознания человека как одна из сторон формирования личности

- •10 Общая сексопатология 145

- •Копулятивный цикл как единое целое

- •Место копулятивного цикда в процессе размножения

- •Понятие об основных физиологических составляющих копулятивного цикла мужчины

- •Суммация раздражений и высота порогов — основные физиологические факторы, обеспечивающие последовательность. Развертывания копулятивного цикла

- •Роль аппаратов афферентного синтеза и акцептора результата действия в обеспечении копулятивного цикла

- •Особенности сексуальной сферы женщины

- •Любовь как специфический феномен социально-психологического развития человека

- •12 Общая сексопатология

- •Основные формы половой жизни человека

- •Динамика возрастных изменений половых функций

- •Средняя арифметическая и ее средняя ошибка м±т

- •Мастурбация как проявление возрастного криза * пубертатного периода

- •Сексуальные эксцессы как типичное проявление переходного периода становления сексуальности

- •Условнофизиологический ритм половой активности как типичное проявление периода зрелой сексуальности

- •14 Общая сексопатология

- •Динамика относительной роли основных факторов, влияющих на половую активность человека, в различные возрастные периоды

- •Половая конституция

- •15 Общая сексопатология

- •Вспомогательная таблица для нахождения частных к шкале векторного определения половой конституции

- •16 Общая сексопатология

- •Оценка уровней половой активности в практике консультативной работы сексопатолога

- •Основные особенности обследования сексологических больных

- •Особенности обследования сексологических больных врачами различных специальностей

- •Карта сексологического обследования мужчин

- •Карта сексологического обследования №

- •Невротические симптомы и личностные особенности

- •10. Объективные данные

- •I. Потребность в половых сношениях

- •II. Настроение перед сношением

- •1 В анкете, выдаваемой больному, арабские цифры отсутствуют.

- •VI. Длительность сношения

- •18 Общая сексопатология

- •Формы первой эякуляции при различных видах половых расстройств и в группе, представляющей условную норму (указано количество обследованных, в скобках — проценты)

- •Расстройств (в процентах)

- •(В процентах)

- •Мастурбировало Никогда не мастурбировало

- •24(22, Дев.) тт 24 (24) '25 (23, замуж.)

- •Исследование структуры личности сексологических больных

- •20 Общая сексопатология

- •Каким я хотел бы быть

- •Я в мнении жены

- •0. Независимый

- •24.' Ищущий одобрения

- •В мнении жены

- •21 Общая сексопатология

- •Каким я хотел бы быть

- •В мнении жены

- •Статистические характеристики трохантерного индекса при разбивке основных групп на частные клинические формы

- •23 Общая сексопатология

- •24 Общая сексопатология

- •Карта сексологического обследования женщин

- •Генитальной сферы (в процентах) (по я. Рабоху [477])

- •Туберкулез гениталий

- •8. Представление о сексуальной норме ,.

- •16. Последний коитус

- •Продолжительность

- •Эндокринная система: .

- •22. Дополнительное обследование

- •23. Предварительный диагноз .

- •24. Лечение и динамика последующего наблюдения

- •1 В анкете, выдаваемой пациентке, арабские цифры отсутствуют. /. Менструации

- •//. Отношение к половой активности

- •77/. Выделение влагалищной слизи к началу полового акта

- •IV. Наступление глубокой острой нервной разрядки (оргазм)

- •V. Физическое самочувствие после половых актов

- •(По в. И. Здравомыслову)

- •Первый этап структурного анализа. Общие и специфические критерии функционального состояния составляющих копулятивного цикла

- •I. Критерии оценки нейрогуморальной составляющей Общие

- •III. Критерии оценки эрекционной составляющей

- •IV. Критерии оценки эякуляторной составляющей

- •Заполнение структурной решетки — переходная фаза между первым и вторым этапом структурного анализа

- •0. Мнимые половые расстройства

- •I. Синдромы расстройств нейрогуморальной составляющей

- •II. Синдромы расстройств психической составляющей

- •Синдромы поражения эрекционной составляющей

- •Синдромы поражения эякуляторной составляющей

- •Место составляющей в структуре сексологического нарушения

- •Первый больной

- •Второй больной

- •Системная феноменология расстройств эякуляции как симптома

- •Структурный анализ как системная модель сексопатологии

- •Алкоголизм как причинный фактор половых расстройств у мужчин

- •4 Амосов н. М. Структурный анализ и моделирование сложных сис-.Тем.—в кн.: Проблемы исследования систем и структур. М., 1965, с. 23—28.

- •3. Арестов ю. М. Определение степени индивидуального полового развития подростков по вторичным половым признакам.—«Теор. И практ. Физ. Культуры», 1970, № 1, с. 35—37.

- •59. Васильченко г. С. О нормальной продолжительности фрикционной (копулятивной) стадии полового акта.— в кн.: Проблемы сексопа- тологии и бесплодия. Киев, 1973, с. 28—32.

- •60. Васильченко г. С. Системный подход в сексопатологии.—в кн.: Проблемы сексопатологии и бесплодия. Киев, 1973, с. 119—1123.

- •82. Васильченко г. С. Рецептомания как одна из форм терапевтического редукционизма.— в кн.: Вопросы медицинской деонтологии и психотерапии. Тамбов, 1974, с. 354—360.

- •65. Васильченко г. С. Оргазм. Бсэ. М., 1975, т. 18, с. 472 (1402—1403).

- •104 Здравомыслов я. И. Опыты применения гипноза в акушерстве и гинекологии. Л.—м., «Госмедиздат», 1930, 80 с.

- •148. Лесгафт я. Ф. Материалы для изучения школьного возраста.— - «Здоровье», 1879/1880, №№ 127, 128, 129, 131..

- •204 Рюриков ю. Б. Любовь и семья сегодня.—«Молодой коммунист», 1975, № 10, с. 89—97 и № 11, с. 83-89.

- •224 Соловьева в. С. Формирование вторичных половых признаков в связи с общим развитием организма подростка.—«Вопр. Антропол.», 1964, вып. 16, с. 87—98.

- •V 245. Топоров в. Кама-Сутра. Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962, с. 415-416.

- •In World War II. — «Am. J. Phychiat.», 1946, V. 120, p. 433—436.

- •329. Christensen я. Т. Handbook of marriage and the family. Chicago. 1964, 1028 p.

- •Irisawa s., Shirai m., Matsushita s. E. A. Sexual behavior in the Japanese males. — «Tohoku j. Exp. Med.», 1966, V. 2, p. 125—132.

- •Valenstein e. S., Goy r. W. Further studies of the organization and display of sexual behavior in male guinea pigs.—"j. Compar. Physiol. Psychol", 1957, V. 50, p. 115—119.

- •327, 361, 399, 442, 443 Бред 9, 366, 369

- •1 Полужирным шрифтом выделены страницы, на которых данное понятие представлено наиболее полно.

- •209, 212, 215, 216, 303 См. Также Инволюция сексуальная; Синдромы инволюционные сексопатологические

- •Intra femora 179, 181

- •273, 274, 302, 398, 442, 443 Негэнтропия 246, 247 Некрофилия 295 Ниаламид 415 Нимфомания 366

- •174, 398 Онанизм см. Мастурбация Онанофобия 366

- •1 Сексуальная 142

- •75, 99, 101 Сперматорея 16, 402 Спермиограмма 23, 373 Сторгэ 178

- •277, 278, 421, 422, 423 Функции половые, изменения

- •224, 225, 237, 239, 254, 393 Эмергентность 401 Энтропия 246 Энурез 286, 303, 396, 408 Эписпадия 371

- •By g. S. Vassilghenko, I. L. Botneva, a. Nokhurov, y. A. Reshetnyak, s. A. Ovsyannikov.

- •Редактор а. В. Вруеноп Технический редактор 3. А. Романова Корректор л. Л. Тарарина Художественный редактор д. X. Салахутдиновт Переплет художника к. Е. Остольского

3 Общая сексопатология

33

опубликованного в 1974 г. в ГДР (498J, классификация тех же расстройств выглядит еще проще, чем у Дж. Джонсона, разделяясь не на четыре, а на две основные формы: 1) нарушения эрекции (die erektiven Potenzstorungen); 2) расстройства эякуляции (die Ejakulationsstorungen).

Если вспомнить, что прогрессивные сексологи Мастере и Джонсон после периода скрупулезной регистрации множества довольно рыхло объединенных соматических проявлений полового возбуждения, даже не рделав попытки построить единую теорию, переходят к лечебной практике, основывающейся на чисто психологических трактовках и поведенческих механизмах, то придется сделать единственно возможный объективный вывод — при всех несомненных успехах последних десятилетий, достигнутых по ряду частных аспектов, клиническая сексология в целом переживает критическую фазу своего развития.

Эта фаза характеризует и отечественную сексопатологию, где наряду со сторонниками системного подхода удерживают позиции приверженцы локализационизма.

Общая сексопатология

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА РАЗМНОЖЕНИЯ в ПРИРОДЕ

Размножение — способность к воспроизведению себе подобных, присущая всем организмам и обеспечивающая сохранение биологического вида, а следовательно, и жизни на Земле.

В природе известны различные формы размножения. Наиболее древним является бесполое размножение, характерное для простейших. Отличительная черта бесполого размножения—возникновение новой (дочерней) особи без предварительного слияния исходной (материнской) особи с другой особью. Бесполое размножение в широком смысле включает в себя деление, спорообразование, вегетативное размножение, в том числе почкование и фрагментацию.

Своеобразными формами полового размножения являются конъюгация (у некоторых водорослей, инфузорий, бактерий), при которой происходит временное соединение двух одноклеточных особей, сопровождаемое обменом некоторых частей ядерного аппарата 1205], и партеногенез. Последний феномен (буквально означающий девственное размножение — греч. parthenos — девственница и genesis — рождение) представляет однополое размножение, при котором развитие зародыша из яйцеклетки происходит без оплодотворения [511].

Половое размножение характерно для большинства обитателей Земли; оно обеспечивает «как общность морфо-гене-тического строения всех сочленов популяции, так и возможность многократного увеличения генетического разнообразия посредством комбинации наследственных элементов» (Б. Л. Ас-тауров и др., 1970). Конкретные механизмы роли раздельнополости в эволюционном процессе, проливающие свет на ряд проблем клинической сексопатологии, вскрыты в серии работ советского исследователя В. А. Геодакяна [79—82].

У большинства организмов, размножающихся половым путем, половые клетки (гаметы) дифференцируются от остальных клеток тела, имеющих стандартный набор хромосом (аутосо-мы, или эухромосомы). У многоклеточных животных как жен-

3*

35

ские гаметы (яйцеклетки), так и мужские (сперматозоиды) вырабатываются в специальных половых железах (гонадах), подразделяемых на женские — яичники и мужские — семенники, а встреча гамет и их слияние (оплодотворение) облегчаются наличием особых половых органов.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПОЛ ЗАРОДЫША ПРИ ПОЛОВОМ РАЗМНОЖЕНИИ

Цитогенетическими исследованиями установлено, что у высших организмов все соматические клетки обоих полов имеют одинаковый двойной набор аутосом (2А) и разные половые хромосомы. При этом один пол дает только один тип гамет (например, в яичниках человека в норме образуются только половые хромосомы типа X), а другой пол дает два типа гамет (например, в семенниках человека — половые хромосомы типов X и Y). Таким образом, один из полов (у человека — мужской), образуясь из двух разных гамет, имеет гибридную генетическую конституцию (XY) и поэтому называется гетерогаметным. Противоположный пол, определяемый набором из двух гамет одного типа (XX), имеет однородную генетическую конституцию и называется гомогаметным (рис. 2). У большинства видов, в том числе у всех млекопитающих, гетерогаметным является мужской пол. Однако у некоторых видов, в частности у птиц и бабочек, гетерогаметен женский пол.

Таким образом, у человека и других млекопитающих дол зародыша определяется сингамно, т. е. при акте оплодотворения {236]. У организмов с мужской гетерогаметностыо оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, несущим Y-хромосому, приводит к развитию мужского зародыша, а оплодотворение сперматозоидом, несущим Х-хромосому, приводит к развитию женского зародыша. При этом подразумевается, что сперматозоиды, несущие Х- и Y-хромооомы, образуются в гонадах в равных количествах и, следовательно, появление того или другого пола имеет равную степень статистической вероятности, целиком завися от игры случая |[529].

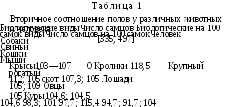

СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ

Однако ожидаемое в теории чисто статистическое распределение полов, которое по закону больших чисел должно стремиться к соотношению 1:1, в действительности не подтверждается.

Соотношение

полов в

биологии определяется количеством

самцов, приходящихся на 100 самок. При

этом различают пер

вичное соотношение полов, т. е. соотношение полов зигот, вторичное — соотношение полов при рождении и третичное — соотношение полов зрелой, способной размножаться популяции.

Для вторичного соотношения полов у человека и различных животных (табл. 1) характерно заметное преобладание числа самцов над числом самок и наличие наиболее выраженных расхождений между данными различных авторов главным образом у тех животных, у которых человек наиболее активно вмешивается в соотношение полов, стремясь искусственно изменить его в ту или другую сторону (например, у кур, где в связи с установкой на получение яиц петушки убыточны).

Однако

это нельзя объяснить более высокой

жизнеспособностью мужских эмбрионов:

исследования соотношения полов по-

Однако

это нельзя объяснить более высокой

жизнеспособностью мужских эмбрионов:

исследования соотношения полов по-

![]()

Четко видны преобладание гибели мужских эмбрионов на всех стадиях внутриутробного развития (ось абсцисс — на уровне 100) и наиболее выраженная гибель мужских эмбрионов на самых ранних стадиях—в первые 4 мес с максимумом в периоде 1—2 мес 1507].

гибших

эмбрионов и у животных [335], и у человека

(рис. 3) приводят к противоположному

выводу. По вторичному соотношению

полов человека (103—107) учет соотношения

полов эмбриональной смерти переводит

величины первичного соотношения

полов в диапазон от 125 по одним авторам

до 170 по другим [507] вместо ожидаемого

по теории 100. Преобладание именно

первичного соотношения полов можно

предположительно объяснить тем, что

либо сперматозоиды, содержащие Х- и

Y-хромосомы,

находятся в сперме в неравных количествах,

либо шансы оплодотворить яйцеклетку

у них разные.

гибших

эмбрионов и у животных [335], и у человека

(рис. 3) приводят к противоположному

выводу. По вторичному соотношению

полов человека (103—107) учет соотношения

полов эмбриональной смерти переводит

величины первичного соотношения

полов в диапазон от 125 по одним авторам

до 170 по другим [507] вместо ожидаемого

по теории 100. Преобладание именно

первичного соотношения полов можно

предположительно объяснить тем, что

либо сперматозоиды, содержащие Х- и

Y-хромосомы,

находятся в сперме в неравных количествах,

либо шансы оплодотворить яйцеклетку

у них разные.

Несомненный

интерес представляет динамика изменения

соотношения полов, наблюдаемая в

периоды войн. Так, во время первой

мировой войны вторичное соотношение

полов во всех воюющих европейских

странах возросло на 1—2,5% и достигло

максимума в Германии (рис. 4). Аналогичное

возрастание наблюдалось и во время

второй мировой войны. Из гипотез,

объясняющих это явление, наибольшее

признание получили те, которые связывают

феномен с наблюдаемой в периоды войн

сексуальной активизацией молодых

людей, приводящей к снижению среднего

возраста родителей, что прежде всего

ведет к увеличению числа первородящих,

в том числе первородящих молодого

возраста. Уже давно было замечено, что

вторичное соотношение полов падает с

увеличением возраста матери. Так,

для двух возрастных групп матерей — 18—20 и 38-—42 лет вторичное соотношение полов составляет соответственно 120 и 90. Вторичное соотношение полов максимально для первых родов и падает при последующих (рис. 5), а также с возрастом отца (рис. 6).

Наконец, особенно важны для понимания отклонений от статистически уравновешенного соотношения полов многочисленные наблюдения, свидетельствующие о решающей роли в определении соотношения полов физиологического состояния самца. Как показали Е. А. Мамзина [161] и В. Ш. Ка-малян [115], при спаривании после раздельного содержания, как правило, увеличивается рождение самок, а с повышением интенсивности половой деятельности самцов в потомстве растет численность мужских особей. Давно известно, что использование в животноводстве производителей в щадящем режиме приводит к преобладанию в потомстве самок, в то время как при интенсивном их использовании в потомстве превалируют самцы [348, 139, 115].

В. Ш. Камалян [114] исследовал вторичное соотношение полов в семьях физиков и геологов, работающих в экспедициях. В первой группе из 26 детей в 16 семьях было 5 мальчиков и 21 девочка (вторичное соотношение полов приблизительно 24), в то время как во второй из общего числа 239 детей было 63 мальчика и 176 девочек (вторичное соотношение полов приблизительно 36). Исходя из гипотезы равновероятностного появления полов, автор подсчитал вероятность чисто случайного возникновения таких отклонений: она оказалась равной 9,8Х10~4 в первой группе и 6,ЗХ10~17 во второй.

С другой стороны, интенсивность половой деятельности связана с уровнем гормональной активности организма (которая в свою очередь определяется наследственностью, возрастом

1-е 2-е 3-й 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е Хронологический порядок родов

Рис. 5. Зависимость вторичного соотпошения полов от хронологического порядка родов. При первых родах вероятность рождения мальчика максимальна [507].

и пр.). В некоторых работах содержатся доказательства коррелятивной связи половых гормонов — андрогенов и эстрогенов^ с соотношением полов. Так, по данным Сирокавы [500] и А. Д. Курбатова [139], обработка петухов андрогенами приводит к падению вторичного соотношения полов их потомства. По Бернштейну [314], у людей, страдающих некоторыми эндокринными нарушениями, в потомстве преобладают девочки, а в потомстве лысых мужчин наблюдается избыток мальчиков, доходящий до 40%. Как известно, развитие облысения находится в прямой связи с повышенным уровнем андрогенов [126}.

Все эти факты дали возможность В. А. Геодакяну [79] предложить концепцию о механизме обратной связи, который регулирует вторичное соотношение полов при отклонениях третичного соотношения полов от оптимальной величины. По этой концепции третичное соотношение пйяов является специфическим параметром популяций данного вида, определяемым условиями среды. Вторичное же соотношение полов представляет эволюционно сложившуюся характеристику вида и предназначено обеспечивать оптимальную величину третичного соотношения полов в меняющихся условиях обитания. Иными словами, соотношение полов у потомства зависит от соотношения полов у поколения родителей, вследствие чего «любое нарушение оптимального соотношения полов взрослых особей вызывает такое изменение в соотношении полов их потомства,

15 20 25 30 35 40 45 50 Возраст отца, годы

Рис. 6. Зависимость вторичного соотношения полов от возраста отца. Чем отец моложе, тем больше вероятность рождения мальчика [5131.

которое приводит к восстановлению оптимального соотношения полов в популяции в целом» |[79]. При этом возникает кардинальный вопрос — каким образом каждая конкретная особь получает информацию о состоянии целой популяции и каким механизмом регулируются действия этих особей, необходимые для того, чтобы произвести на свет потомство преимущественно того или иного пола? Такого рода универсальным механизмом осуществления обратной связи является интенсивность половой деятельности. Эта последняя прежде всего связана с третичным соотношением полов (для каждого пола она тем ниже, чем больше в популяции особей того же пола, и тем выше, чем больше особей противоположного пола). С другой стороны, интенсивность половой деятельности связана с физиологическими параметрами самого организма (его конституцией, возрастом и т. п.), составляющими внутренний вентиль той же системы (рис. 7).