- •II степень - рот открывается на 1 см,

- •1.2. Лабораторные ляетоды

- •1.3. Цитология ран и гнойного экссудата

- •1.4. Цитологическое исследование слюны

- •1.5. Рентгенологическое исследование

- •1.6.Сиалография

- •39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Термодиагностика

- •1.9. Лимфография

- •1. Ортогеническии и ортогнатический прикус является:

- •2.2. Средства для ингаляционного наркоза

- •2.3. Средства для неингаляционного наркоза

- •2.4. Общие сведения об иннервации челюстно - лицевой области

- •2.5. Инфильтрационное обезболивание

- •2.6. Проводниковое обезболивание

- •2.6.1. Периферическое проводниковое обезболивание

- •2.6.2. Центральное проводниковое обезболивание

- •2.7. Общие осложнения местной анестезии

- •2.8. Местные осложнения

- •0 Ишемия кожи

- •1. При проводниковой анестезии наблюдается блокада какого вида чувствительности ?:

- •41. Тримекаин можно применять при:

- •142 Кетамин можно ли смешивать с барбитуратами ?

- •155 Поднижнечелюстнои, подъязычный и ушной ганглии связаны с какой ветвью тройничного нерва?

- •296. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по и.В. Бердюк:

- •298. Кто из авторов предложил позадичелюстной путь мандибулярной анестезии ?.

- •3.1. Показания и противопоказания к удалению зубов

- •0 Показания к удалению зуба

- •3.2. Методика удаления зубов

- •117 Рис. 3.2.4. Щипцы для удаления резцов и премоляров на нижней челюсти.

- •3.3. Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 Удаление зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3. Удаление зубов

- •0 Уход за раной после удаления зуба

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3.4. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •0 Перелом нижней челюсти

- •3 Удаление зубов

- •0 Отлом участка альвеолярного отростка

- •0 Отлом бугра верхней челюсти

- •3 4 Местные осложнения возникающие во время удаления зуба

- •0Х) Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани

- •3 Удаление зубов

- •3. Удаление зубов

- •3 4 Местные осложнения, возникающее во время удаления зуба

- •3.5. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •0 Кровотечение

- •3. Удаление зубов

- •0 Локальные способы гемостаза

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •5 Раз в день (суточная доза - 10-15 граммов) в течение 6-8 дней. Внутривенно вводят 5% рас-

- •3 Удаление зубов

- •0 Общие способы гемостаза

- •0 Профилактика

- •0 Особенности лечения больных с гемофилией

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •VIII и IX в крови больных от 0 до у/о.

- •IX в крови больных от 5,1 до 10%

- •VIII или IX на весь период лечения

- •3 Удаление зубов

- •0 Альвеолит

- •1981; Wolf, Schneider, 1984).

- •16,4%), И 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти - после удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%),

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1965; Ю.И. Вернадский, 1970; в.Е. Жабин, 197; ю.В. Дяченко, 1982).

- •1969). С помощью кожных проб с микробными аллергенами, а также лабораторных тестов мы

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1973; Я.М. Биберман, 1975). После промывания лунки теплым раствором антисептика и удале-

- •50% Раствором димексида с оксациллина натриевой солью (40% линимент димексида).

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1.Показания к плановому удалению зуба ?:

- •29. Каким методом нужно проводить удаление корня

- •22,8%, То к 1946-1950 гг она приблизилась к нулю (в.И Стручков, 1967) и в настоящее время

- •1959; А.Е. Верлоцкий, 1960; т.И. Фроловская, 1970; в.М. Уваров, 1971; в.И. Лукьяненко. 1976).

- •1. Острый: а) серозный, б) гнойный;

- •2. Хронический: а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный;

- •3. Обострившийся хронический.

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1985, 1994, А а Тимофеев, 1989, 1995) Лишь в 4-10% случаев микроорганизмы могут быть за-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1. Челюстей:

- •9,5% Больных при первичных посевах гнойного экссудата и бактериоскопическом исследовании

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •58,8% (Ю.В Дяченко.1981) Изучен уровень обсемененности микроорганизмами воспалитель-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •56,7%, Анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях - 32,5% (только аэробов - 20,0%, только анаэро-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •26 Шт. На 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на то, что гнойник происходит из лимфа-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1. Острый периодонтит:

- •2. Хронический периодонтит:

- •3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •50Донтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •11*109 /Л в формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.2. Периостит

- •1,7%, Пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической

- •5 2 Периостит

- •1982). В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным пред-

- •38"С. У 44% - от 38,1°с и выше

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •76%) И их палочкоядерных форм (8-20%). Количество эозинофильных лейкоцитов может сни-

- •52 Периостит

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 2 Периостит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •I очного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются

- •5 2 Периостт

- •5.3. Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •37 До 38°с. Нормальная температура тела в острый период одонтогенного остеомиелита на-

- •30"10 /Л Появляются молодые формы неитрофильных гранулоцитов (миелоциты юные па-

- •17 Мм/ч у большинства из них находится в пределах от 15 до 40 мм/ч Наиболее грозным в

- •5 Одонгогенные воспалительные заболевания чьлюстеи

- •5 3 Остеомиелит

- •5 3 Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 3 Остеомиелит

- •5.4. Особенности остеомиелита челюсти у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.5. Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей

- •5 5 Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей пожилого возраста

- •1. Периодонтит - это:

- •13. Припухлость мягких тканей при остром серозном

- •23. Симптоматика острого гнойного периодонтита:

- •24. Симптоматика хронического гранулематозного

- •25. Размеры гранулемы не превышают:

- •2. Какой термин не относится к синониму

- •22. Чем можно объяснить почти полное отсутствие

- •63. Тактика лечения одонтогеиного остеомиелита в

- •64. Патогномоничные симптомы острого

- •65. Перед проведением секвестрэктомии на верхней

- •6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи ( гайморит)

- •1. В какие сроки у эмбриона человека появляется верхнечелюстная пазуха ?:

- •7.2. Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

- •I. Воспалительные процессы, распространяющиеся 1. Острый перикоронит:

- •1. Осложнения, характеризующиеся преимущественным вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, покрывающих и окружающих зуб (острые и хронические рецидивирующие перикорониты).

- •2. Рецидивирующий хронический. II. Прочие осложнения

- •1. Какое заболевание не относится к затрудненному прорезыванию зуба мудрости ?:

- •1. Неодонтогенная гранулема развивается при:

- •9.1. Диагностика гнойно - воспалительных заболеваний мягких тканей

- •9.2. Лимфаденит

- •9.3. Воспалительный инфильтрат

- •9.4. Абсцессы и флегмоны

- •0 Абсцессы и флегмоны скуловой области

- •0 Флегмоны глазницы

- •0 Абсцессы челюстно- язычного желобка

- •1. Температурная реакция при острых формах периоститов и остеомиелитов челюстей:

- •50. В каком возрасте у детей наиболее часто встречаются лимфадениты ?:

- •66. При лимфолейкозе наблюдается:

- •85. Какой отдел окологлоточного пространства сообщается с крылонёбной ямкой ?:

- •93. При флегмоне дна полости рта резкому обезвоживанию организма способствует:

- •I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов.

- •II. Рецидивирующие фурункулы.

- •10.2. Рожистое воспаление

- •10.3. Сибирская язва

- •10.4. Нома

- •1. Фурункул - это: 2. Возбудителем фурункулов и карбункулов

- •3. В каком возрасте наиболее часто встречаются фурункулы и карбункулы ?:

- •22. Для какого заболевания характерна

- •11.2. Антибактериальная терапия

- •11.3.Дезинтоксикационное и общеукрепляющее лечение

- •11.4. Иммунотерапия

- •11.5. Физиотерапия

- •11.6. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний

- •1. Внутриротовые разрезы (при вскрытии гнойников) у детей делают:

- •6. Первичный шов • это;

- •7. Вторичный ранний шов • это:

- •9. Показания к наложению первичных швов.

- •44. Атермическая доза эп увч назначается:

- •45. При назначении термической дозы

- •46. Эп увч как воздействует на гранулирующую рану ?:

- •12.2. Медиастинит

- •12.3. Сепсис

- •1. Эндофлебит не развивается при:

- •34. Гематомы в мягких тканях могут ли снизить критический уровень бактериальной обсемененности ?:

- •35. Местные механические факторы (проколы мягких тканей иглой и др.) могут ли изменить критический уровень бактериальной обсемененности ?:

- •36. Снижение реактивности организма может ли изменить критический уровень бактериальной обсемененности ?:

- •13.1. Туберкулез

- •13.2. Актиномикоз

- •13.3. Сифилис

- •1. Могут ли микобактерии бычьего вида быть

- •35. Схема проведения метода лечения актиномикозл по Сутеевой т.Г.:

- •37. Схема лечения актиномикоза по АснинуД.И.

- •38. Реинфекция - это'

- •39. Суперинфекция - это

- •40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

А А Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии , том 1

|

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО | |

|

1.1 КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ |

7 |

|

С'") Выяснение жалоб |

7 |

|

® Сбор анамнеза |

8 |

|

0 Физикальные методы |

8 |

|

1.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ |

12 |

|

0 Кровь |

12 |

|

© Моча |

17 |

|

1 3 ЦИТОЛОГИЯ РАН И ГНОЙНОГО ЭКССУДАТА |

17 |

|

1.4 ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮНЫ |

22 |

|

1.5 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |

23 |

|

1 6. СИАЛОГРАФИЯ |

32 |

|

1.7 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ |

43 |

|

1.8, ТЕРМОДИАГНОСТИКА |

47 |

|

® Контактная термография |

47 |

|

0 Дистанционная инфракрасная термография |

48 |

|

1.9 ЛИМФОГРАФИЯ |

55 |

1.1. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование больного с хирургической патологией челюстно- лицевой области - это комплекс исследований, проводимых для выявления индивидуальных особенностей больного, с целью установления диагноза, подбора рационального лечения, наблюдения за течением заболевания, определения прогноза.

Обследование больного включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, физикальный (осмотр, пальпация, перкуссия ), инструментальный, лабораторный, рентгенологический, цитологический, патогистологический и другие методы исследований

При опросе больного определяется его нервно- психический статус, интеллектуальное развитие и, на основании этого, следует анализировать жалобы и ход развития заболевания.

0х) Выяснение жалоб

Обследование всегда начинается с выяснения жалоб на настоящий момент заболевания Жалобы больных обычно разнообразны на болевые ощущения, припухлость, наличие дефектов и деформаций (врожденных, возникших после травм, болезней и др. )

Если больной жалуется на боль, то вначале следует установить возможную причину ее возникновения (самостоятельная или проявляется после воздействия тех или иных раздражителей, при глотании, разговоре, связанная с приемом пищи или движением челюсти, языком, зависящая от положения больного ), ее характер (острая или тупая, жгучая, режущая, рвущая, дергающая), интенсивность (сильная, средняя, слабая), продолжительность (постоянная или приступообразная ), локализованность (разлитая или локальная, наличие иррадиации в ту или иную область ), биоритмичность (дневные или ночные боли, сезонность и т.п. ) Необходимо помнить, что при восстановительных процессах в челюстно- лицевой области у больных наблюдаются головные боли, головокружение, слабость, недомогание, озноб, потеря аппетита, сна и другие симптомы, которые отражают выраженность интоксикации организма. Выяснение этих данных способствует дифференциальной диагностике между заболеваниями зубов, нер-аов, воспалительными и опухолевыми процессами в челюстных костях, мягких тканях, слюнных железах и т.п.

При наличии жалоб на припухлость выясняют с чем связано ее появление, как быстро она увеличивается в размерах или находится в стабильном (неизмененном) состоянии или может уменьшаться, вплоть до ее исчезновения. Необходимо также уточнить, сопровождается ли появление припухлости болевыми проявлениями, их характер, интенсивность, продолжительность и локализованность. Сопровождаются ли болевые ощущения нарушениями акта жевания, глотания и дыхания. Эти сведения помогают провести дифференциальную диагностику между воспалительными заболеваниями, травматическими повреждениями, злокачественными и доброкачественными новообразованиями, неопухолевыми процессами слюнных желез (сиалоадениты, сиалодохиты, сиалозы, синдромы с поражениями больших слюнных желез) и ДР

7

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛ ЮСТНО-ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

Больные могут предъявлять жалобы по поводу деформации или дефекта твердых или мягких тканей чепюстно- лицевой области, вызывающих функциональные и косметические нарушения. В этих случаях врачу необходимо выяснить их происхождение. т.е. врожденные или приобретенные дефекты и деформации (после травмы, воспалительных процессов, опухолей, ранее проводимых оперативных вмешательств и прочее).

® Сбор анамнеза

После уточнения жалоб больных необходимо приступить к сбору анамнеза заболевания. Определяют длительность его течения, начальную симптоматику, возможную причину возникновения, динамику течения, применявшееся лечение(медикаментозное, хирургическое ). При наличии у таациента имеющейся документации по поводу проведенного обследования и лечения (выписка из истории болезни, рентгенограммы, лабораторные анализы, специальные методы исследования, заключения специалистов ) необходимо с ней ознакомиться. Следует уточнить развитие заболевания после оперативных вмешательств, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов. *

При травме устанавливается время, место и обстоятельства получения травмы, ее причину (бытовая, транспортная, уличная, производственная, спортивная). Выясняют терял ли больной сознание и на какое время, были ли тошнота, рвота, головокружение, кровотечение из носа, ушей, когда и кем была оказана первая медицинская помощь, в чем она заключалась, каким транспортом пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Когда и как вводилась противостолбнячная сыворотка или столбнячный анатоксин, в каких дозировках. Обязательного уточнения требует факт получения травмы в состоянии алкогольного опьянения.

При обращении больных с неврогенными болями необходимо собрать неврологический статус пациента. При кровотечениях (после травм, удалений зубов, оперативных вмешательств ) нужно собрать данные о его длительности после ранее перенесенных операций, порезов, ушибах, экстракций зубов и др.

Врожденные дефекты и деформации требуют выяснения данных семейного анамнеза (наследственность ), характер течения первой половины беременности (особенно второй и третий месяц внутриутробного развития плода ) и родов, особенности развития в детском возрасте и позже При приобретенных дефектах и деформациях уточняют причину их возникновения (травматические повреждения, неспецифические и специфические воспалительные процессы, ожог, опухолевые заболевания, ранее перенесенные операции и др.)

Анамнез жизни посвящается физическому, психическому и социальному развитию обследуемого (выясняются условия труда, быта, характер питания, вредные привычки, перенесенные оперативные вмешательства и заболевания, аллергические реакции на медикаменты ).

® Физикальные методы

Осмотр больного проводят в стоматологическом кресле. При тяжелом общем состоянии пациента обследование производят на кушетке, на кровати, на операционном столе в перевязочной или в стоматологическом кресле, уложенном в горизонтальном положении. Врач осуществляет осмотр в хирургических перчатках. Для обследования больных используются следующие инструменты.

1 Шпатель - для отведения губ, щек, языка, при осмотре языка, подъязычной области, нёбных миндалин, глотки.

2. Пинцет стоматологический или анатомический - для определения степени подвижности зубов и их перкуссии.

3. Стоматологическое зеркало - для осмотра зубов, задней поверхности языка, подъязычной области, нёба.

4. Зубной зонд (угловой или штыковидный) - для определения глубины зубо- десне-вых карманов и дефектов коронковой части зубов.

5. Тонкий зонд Баумана, затупленные тонкие инъекционные иглы, полиэтиленовые слюнные катетеры - для зондирования протоков больших слюнных желез или свищевых ходов.

6. Пуговчатый зонд - для зондирования оро- антральных сообщений, свищей, глубоких ран мягких тканей, дефектов нёба и челюстных костей.

При осмотре наружных покровов челюстно- лицевой области необходимо, в первую очередь, обратить внимание на наличие или отсутствие асимметрии лица. Следует обратить внимание на характер нарушения симметрии (отек, воспалительный инфильтрат, деформация, дефект, опухолеподобное образование и др. ). Определяется изменение кожных покровов (цвета, тургора), наличие свищевых отверстий на коже и характер отделяемого из них. Обра-

___________________Т. 1. Клинические методы обследования___________________

щает на себя внимание наличие рубцов (форма, длина ), величина губ, окраска слизистой оболочки красной каймы, размеры ротовой щели, симметричность ее углов, степень открывания рта.

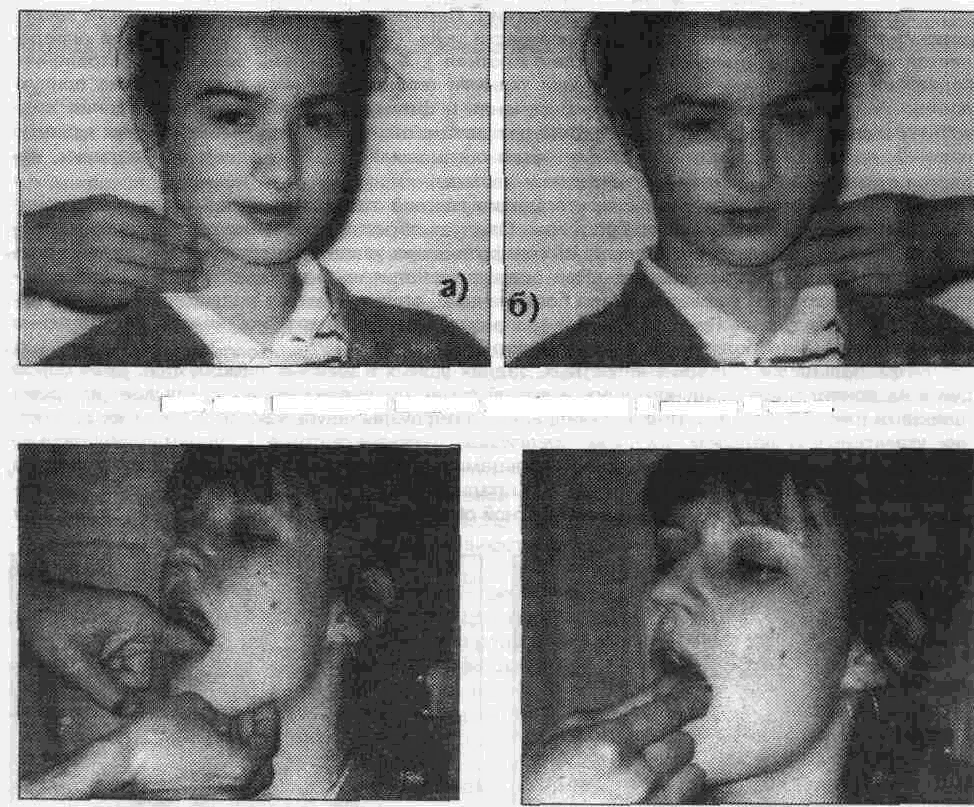

После осмотра приступают к пальпации. Пальпация - метод диагностического исследования путем ощупывания определенной части тела. При пальпации мягких тканей определяется консистенция припухлости (мягваст, плотная ), болезненность, зона распространения. подвижность, спаянность с окружающими тканями (собирается кожа в складку над припухлостью или нет ), наличие участков размягчения и флюктуацсм (симптом нахождения жидкости в замкнутой полости ). Последняя б^цет истинной, если определяется в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Флюктуация ощущаемая только в одном направлении, является ложной (при опухолях мягких тканей - липоме).

Пальпируются все неровности, утолщения костной тканкг, определяется их симметричность, болезненность, уточняются размеры. Следует обратить внимание на состояние регио-нарных лимфатических узлов. Пальпация лимфатических узлов позволяет установить их велм»-чину, консистенцию, болезненность. При острых воспалительных процессах лимфоузлы бы»-стро увеличиваются в размерах, резко болезненные, ограничение их подвижности, может наблюдаться флюктуация. При хронических воспалительных заболеваниях лимфоузлы медленно увеличиваются, малоболезненные, подв1ажность сохраняется!

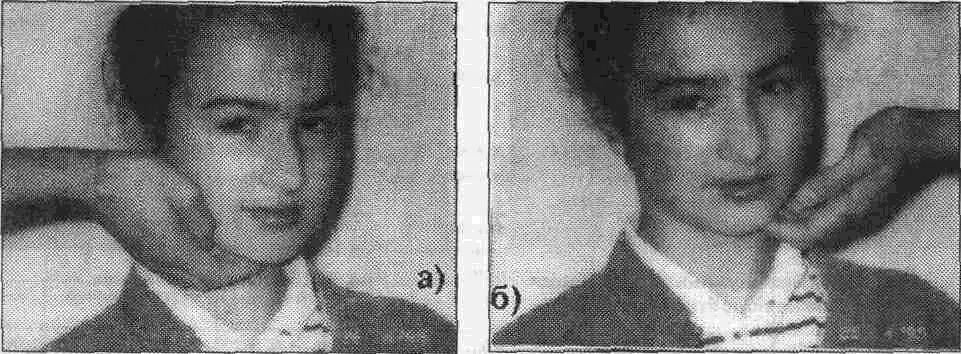

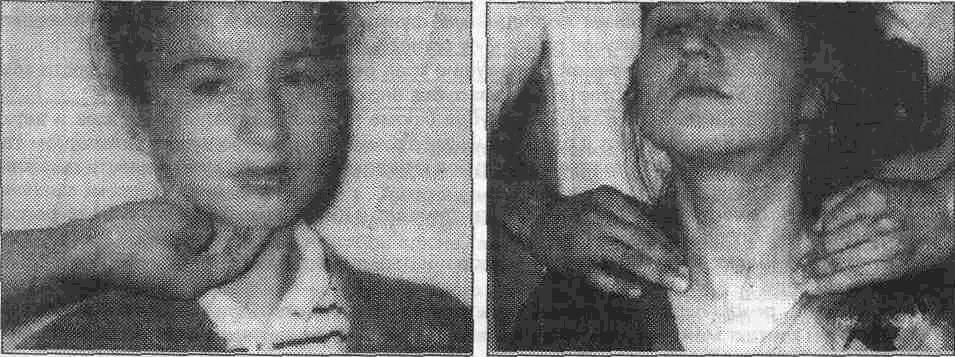

При пальпации: поднижнечепюстных, задних ушных и шейных лимфоузлов, врач одной рукой наклоняет голову больного вниз, а другой рукой, последовательно, ощупывает их тре»мя пальцами (рис, l.t.1-1.1.6 ). Подподбородочные лимфоузлы ощупываются в таком ж& положении указательным пальцем. Щечные, иосогубные, нижнечелюстные ( супрамандибулярные)' лимфоузлы пальпируются бимамуально - пальцами одной руккг со стороны полости рта, другой - снаружи. Околоушные лимфатические узлы пальпируются двумя - тремя пальцами в проекции ветви нижней челюсти или позадичелюстной области, а также бимануально - по переднему

Рис. 1.1.1. Пальпация поднижнечелюстных лимфоузлов: а) правых; б) левых.

Рис. 1.1.2. Пальпация подподбородочных лимфоузлов.

Рис. 1.1.3. Пальпация надключичных лимфоузлов.

___________________1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО___________________

краю околоушных желез. При ощупывании надключичных лимфатических узлов ( расположенных в большой и малой надключичных ямках) врач становится позади больного и прощупывает их тпрмя папкиами ппмршр-нными на ключице

Рис.

1.1.4.

Пальпация шейных лимфоузлов: а) правых;

б) левых.

Рис. 1.1.5. Бимануальная пальпация Рис. 1.1.6. Пальпация языка. поднижнечелюстной железы.

Обследование полости рта заключается в определении прикуса, открывании рта, осмотра преддверия и собственно полости рта, зева, зубов.

Прикус может быть физиологический или патологический. Физиологический прикус -положение зубов верхней и нижней челюсти, при котором имеется наибольший контакт между зубами челюстей, что обеспечивает полноценную функцию жевания и нормальный внешний вид. Среди физиологических прикусов различают ортогенический и ортогнатический.

Ортогенический прикус (прямой ) - режущие края резцов и клыков нижней челюсти контактируют с режущими краями соответствующих зубов верхней челюсти.

Ортогнатический прикус - каждый из зубов (кроме нижних центральных резцов и верхних третьих моляров) контактируют с одноименными зубами и одним соседним с ним зубом таким образом, что щечные бугры жевательных зубов и передние зубы верхней челюсти несколько перекрывают нижние.

При патологическом прикусе нарушена функция и (или) внешний вид зубных рядов Среди патологических прикусов различают:

бипрогнатический - альвеолярные отростки и передние зубы обеих челюстей несколько отклонены кпереди ;

глубокий - резцы верхней и нижней челюстей глубоко заходят друг за друга и отсутствует правильный контакт между режущими и жевательными поверхностями зубов ;

дистальный (прогнатический ) - резцы и клыки верхней челюсти расположены впереди соответствующих зубов нижней челюсти ;

10

1 1 Клинические методы обследования

мезиальный (прогеническим ) - резцы и клыки нижней челюсткг расположены впереди соответствующих зубов верхней челюсти

Различают также м другие раэновкгдности патологического прикуса (латеральный, открытый, снижающийся, глубокий блокирующий и крышеобразный)

В детском возрасте, при наличии только молочных зубов прикус называют мопочмым, а при наличии как молочных так и постоянных зубов - сменным (смешанным ) прикусом, (табл 1 1 1, 1 1 2)

Таблиц» 1.1.1.

Сроки прорезывания, формирования м рассасыжмвия моточных зубов ( no AJL Колесову, 19«5 г. ^

|

Зуб |

Начало минераяиза-цм» (внутриутробный период), мес. |

{»ме() |

Ко«*ецфармировам)мя <М>^ |

» 1Ч11ГИ111 ------- .г. •II -——— —ВЛЕКЛО' ВЖС^мЯИБ—^кр ММИ МСФИФв{ГОЛ^ |

|

1-Й |

4^ |

6-8-м |

•о 2-му |

с 5-го |

|

2-й |

4^2 |

8-12-й |

ко 2-му |

с 6-го |

|

3-й |

^ |

12-16-й |

к 4-му |

с 7-го |

|

4-й |

7\ |

16-20-м |

н5чму |

с 8-го |

|

5-й |

7\ |

20-30-й |

к 4-му |

с 7-п» |

В норме открывание рта должно быть, примерно, на 5 см. или на три попер о* типа It, т. IV пальцев, введенных между центральными резцами. При воспалительных процессах челюст-но- лицевой области жевательные мышцы также могут вовлекаться, что вызывает затруднение открывания рта и делает его болезненным. Вернадский Ю-И. различает три степени воспалительной (миогенной) контрактуры челюстей

/ степень - имеется небольшое ограничение открывания рта,

II степень - рот открывается на 1 см,

III степень - челюсти полностью сведены, самостоятельное открывание рта больным невозможно.

Таблица 1.1.2.

Сроки прорезывания, формирования и рассасывания постоянных зубов ( по АЛ. Колесову, 1985 г.)

|

Зуб |

Сроки закладки фолпикуяг» |

Начало минерализации |

Окончаний формирования эм»" ли {год} |

Сроки прорезывания (год» j |

Сроки формирования корней <гоя) |

|

1-й |

8 мес. внутри-утр. разв. |

6-и мес. |

4-5 |

6-8-й |

10-й |

|

2-й |

тоже |

9-и мес. |

4-5 |

8-9-й |

10-й |

|

3-Й |

тоже |

6 -и мес. ' |

6-7 |

10-11-й |

13-й |

|

4-й |

в 2 года |

2 1^ года |

5-6 |

9-10-й |

12-й |

|

5-й |

в 3 года |

3 1/; года |

6-7 |

11-12-й |

12. и |

|

6.Й |

5 мес внутри-утр. разв. |

9 мес. внутриутр. разв. |

2-3 |

6-й |

10-й |

|

7.й |

в 3 года |

3 1/; года |

7-8 |

12-13-й |

15-й |

|

8-й |

в 5 лет |

8 -и год |

не ограничены |

различные |

не ограничены |

Далее переходим к обследованию преддверия полости рта, т.е состояние (цвет, подвижность, увлажненность ) слизистой оболочки губ и щек Обращаем внимание на малые слюнные железы (щечные и губные ) Осматриваем слизистую оболочку десен (десневой край, десневые сосочки и десневую борозду ), подъязычную область, язык, зев, уздечку губ и языка Необходимо определить выделяется ли слюна (жидкая, вязкая, прозрачная, мутная, с хлопьями фибрина или гноя) из выводных протоков околоушной и поднижнечелюстной желез Паль-паторно обследуем альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей (альвеолярные дуги, возвышения, гребни, бугры ) Затем приступаем к осмотру зубов (перкуссии, определению степени подвижности), записывают зубную формулу

Электроодонтодиагностика дает возможность определить жизнеспособность пульпы зуба

показатели до 5-8-10 мкА указывают на нормальное состояние пульпы;

11

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

• при увеличении показателей от 10 до 60 мкА необходимо думать о патологических измене ниях в коронковой пульпе,

• от 60 до 90 мкА - патологические изменения в корневой пульпе, вплоть до ее гибели,

• при показателях 100-200 мкА возникает уже раздражение периодонта;

свыше 300 мкА - патологические изменения в периодонте.

1.2. Лабораторные ляетоды

® Кровь

Соответственно задачам диагностики и контроля за эффективностью проводимого лечения определяют количественный и качественный состав крови.

Эритроциты составляют основную массу форменных элементов крови. Период их жизни составляет 120 дней. В нормальных условиях в крови содержится от 4,5 до 5 х 1012 в 1 л эритроцитов (у мужчин) или 3,7-4,7 х 1012 (у женщин )- Маосу эритроцитов в крови определяют по гематокритной величине, т.е. по соотношению эритроциты / плазма, умноженному на массу циркулирующей крови (более подробно об этом показателе будет рассмотрено далее ). В эритроците содержится дыхательный пигмент - гемоглобин, значение которого сводится к фиксации кислорода и-доставке его тканям Количество гемоглобина в крови у детей колеблется от 1,6 до 2,8 ммоль/л, у взрослых содержание гемоглобина несколько выше - от 1,86 до 2,48 ммоль/л (у женщин ) или от 2,02 до 2,71 ммоль/л (у мужчин ). Цветной показатель в норме -0,6-Я, 05

При патологических состояниях отклонения от нормы могут относиться к величине (анивоцитоз), форме (пойкипоципюз) м окраске эритроцитов (гипохромия).

Аиизоцитоз - ранний признак анемии - изолированно, без других морфологических изменений в эритроцитах развивается при легких формах анемии (М.А. Базарнова, 1982 ) Пойки-лоцитоз, в отличии от анизоцитоза, развивается при сильно выраженных анемиях и является, по мнению авторов, более неблагоприятным признаком.

В зависимости от насыщенности гемоглобином эритроциты могут быть гипер-, гипо- или нориюхромными Гипохромия связана с уменьшением содержания гемоглобина в отдельном эритроците При значительном уменьшении содержания гемоглобина окрашивается только периферическая часть эритроцитов, центраятьный просвет значительно увеличен Иногда от эритроцитов остаются одни ободки, они становятся похожими на кольцо и их называют анулоци-тами

Определенное значение имеет подсчет тромбоцитов (кровяных пластинок) Нормальное содержание тромбоцитов в крови человека колеблется от 180 до 320х109 в 1л Продолжительность жизни их составляет 7-12 дней Имеются суточные колебания тромбоцитов днем их больше, чем ночью (В П Скипетров, 1985 ) От 25 до 30 % всех имеющихся тромбоцитов депонируется в селезенке, где каждый тромбоцит проводит около 1/4 части своей жизни Значительную часть кровяных пластинок поглощает эндотелий капилляров и других микрососудов Другим основным местом их гибели является селезенка, а при портальной гипертензии-и печень (М А Базарнова и др 1982) Тромбоцитопения может быть обусловлена (по мнению 3 С Баркаган 1982), следующими причинами

1 Быстрой, ранней и массовой гибелью тромбоцитов из-за действия на них ауто- и изо-иммунных антител (иммунные тромбоцитопении, тромбоцитопении при коллагенозах и др ),

2 Повышенной мацерацией тромбоцитов в селезенке и в системе воротной вены (спленомегалии, циррозы печени и др. ),

3. Интенсивной убылью тромбоцитов из кровяного русла вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС - синдром ), массивного тромбообразования, интенсивной агрегации кровяных пластинок (тромбогеморрагические синдромы, тромбоэмболии, тромбоцитопеническая пурпура и др ) ,

4 Нарушением образования тромбоцитов в костном мозге (анемии, острые лейкозы, лучевая болезнь, множественные метастазы опухолей в костный мозг и др ).

3 С Баркаган (1982) указывает, что антигенная структура тромбоцитов соответствует таковой у эритроцитов (по системам АВО и СДЕ- резус ) и у лейкоцитов (по системе HLA ) При переливании тромбоцитарной массы учитывают эти факторы, хотя переливания не совпадающих по ним тромбоцитов не сопровождаются выраженным укорочением продолжительности жизни перелитых клеток При аутоиммунных и изоиммунных тромбоцитопениях такие переливания повышают титр антитромбоцитарных антител и практически бесполезны, т к. вводимые донорские тромбоциты, даже строго подобранные по групповой антигенной принадлежности, сохраняются в крови лишь 30-90 минут

12

1 2 Лабораторные методы

Лейкоциты делятся на 2 группы

гранулоциты (зернистые) - нейтрофилы, эозинофилы и базофилы , агранулоциты (незернистые) -лимфоциты и моноциты

Продолжительность жизни нейтрофильных гранулоцитов в среднем 14 дней, из них 5-6 дней они созревают и задерживаются в синусах костного мозга, от 30 минут до 2-х дней - циркулируют в периферической крови, 6-7 дней - находятся в тканях. Зрелые нейтрофилы костного мозга могут быстро попасть в ткани при внезапной потребности в них (воспалительные реакции, острые инфекции, действие токсинов, стресс и др.) Нормальное количество лейкоцитов у здоровых людей составляет 4-9х109 в 1л. Лейкоцитозы наблюдаются при воспалительных, токсических, септических и многих инфекционных процессах, а также возникают под влиянием ионизирующей реакции в первой ее стадии, при распаде тканей (некрозе), например при инфаркте миокарда Лейкоцитоз новорожденных и беременных развивается обычно на 5-6 месяце. Лейкопения наблюдается при ряде инфекционных заболеваний (брюшной тиф, бруцеллез, грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина и др ) под действием лекарственных препаратов (сульфаниламидов др.), при голодании, гипнотических состояниях, снижении реактивности организма, пищевой аллергии и др Процентное соотношение отдельных форм. лейкоцитов называют лейкоцитарной формулой (лейкограммой), которая в последние 30-40 лет заметно изменилась При исследовании формулы крови можно выявить отклонения от нормы в начальном периоде острых воспалительных заболеваний челюстно- лицевой области, хотя результаты других исследований находятся в пределах физиологической нормы. Особенно ценно изучение картины крови в динамике заболевания, что дает возможность судить о тяжести процесса, об улучшении или ухудшении состояния больного, о прогнозе, (табл 1.2.1 ).

Таблица 1.2.1.

Нормальные величины лейкоцитарной формулы (в процентах, по данным Н.У. Тица, 1986)

|

. Период |

Лейкоц |

•рамма | ||||

|

Эозинофилы |

Нейтрофилы |

Лимфоциты |

МОНОЦИТЫ |

Базофилы | ||

|

палочко-ядерные |

сепментно-ЯДерные | |||||

|

при рожд. |

2,2 |

9,1 |

52 |

31 |

5,8 |

0,6 |

|

4 недели |

2.8 |

4,5 |

30 |

56 |

6,5 |

0,5 |

|

2 года |

2.6 |

3,0 |

30 |

59 |

5,0 |

0,5 |

|

4 года |

2.8 |

3,0 |

39 |

50 |

5,0 |

0,6 |

|

6 лет |

2.7 |

3,0 |

48 |

42 |

4,7 |

0,6 |

|

10 лет |

2.4 |

3,0 |

51 |

38 |

4,3 |

0,5 |

|

взрослые |

0.5-5 |

1-6 |

47-72 |

19-37 |

3-11 |

0-1 |

При различных формах острых воспалительных заболеваний, количество лейкоцитов в периферической крови может оставаться в пределах нормы, чаще наблюдается лейкоцитоз, количество лимфоцитов и моноцитов может оставаться без изменений или уменьшается, число эозинофилов - несколько уменьшается

Нейтрофилия (нейтрофилез) наблюдается при воспалительных заболеваниях, интоксикациях, кровотечениях, болезнях крови, психоэмоциональных возбуждениях (под действием физической нагрузки, холода, "жары, при ожогах, при травме и т.п ) и др Значительный нейтрофилез с гиперлейкоцитозом при резком ядерном сдвиге (до метамиелоцитов и миелоцитов ) обычно наблюдается при тяжелом течении инфекционного процесса (сепсисе) при сохранении на достаточно высоком уровне общей сопротивляемости организма Значительный нейтрофилез с небольшим лейкоцитозом свидетельствует о тяжелом течении септической инфекции при ослабленной сопротивляемости организма Значительный нейтрофилез при лейкопении - показатель тяжелой инфекции и плохой сопротивляемости организма

Сдвиг лейкоцитарной формулы влево - повышенное содержание палочкоядерных (юных) нейтрофилов и даже появление метамиелоцитов.

Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо - повышенное содержание сегментоядерных (зрелых форм) нейтрофилов По мнению М.А. Базарновой и Т.Л Сакун (1982) сдвиг вправо встречается у 20% здоровых людей При ограниченных воспалительных процессах и инфекционных заболеваниях появление сдвига лейкоцитарной формулы вправо обычно указывает на благоприятное течение заболевания

13

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО -ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

Токсическая зернистость нейтрофилов нередко появляется раньше ядерного сдвига Это указывает на прогрессирование гнойно- воспалительного процесса и на то, что возможен неблагоприятный исход.

Нейтропения встречается при вирусных инфекциях (грипп, корь, оспа, краснуха, гепатит), некоторых бактериальных инфекциях (брюшной тиф, паратиф ), железодефицитных анемиях, анафилактическом шоке, тиреотоксикозе, гипотиреозе и др.

Эозинофилия (увеличение более 5-6 % ) - при аллергических заболеваниях, паразитарных инфекциях, инфекционных заболеваниях (скарлатина ), кожных болезнях (дерматиты, экземы, пузырчатка ), злокачественных опухолях (особенно с метастазами и некрозом ), болезнях крови (лимфогранулематоз, хронический миелолейкоз, полицитемия ), глистных инфекциях, облучении, саркоидозе, ревматизме и др. При лечении некоторыми видами антибиотиков развивается эозинофилия.

Эозинопения - при большинстве пиогенных инфекций, эклампсии, шоке. при снижении иммунной сопротивляемости организма.

Базофилия - наблюдается при хроническом миелолейкозе, полицитемии, микседеме, хроническом синусите, реакции гиперчувствительности, хронической гемолитической анемии, лимфогранулематозе и др.

Лимфоцитоз - при инфекционном мононуклеозе, гепатите, токсоплазмозе, туберкулезе, сифилисе (вторичный и врожденный ), лимфолейкозе, лимфосаркоме и др. Даже встречается у практически здоровых людей. Правильно трактовать лимфоцитоз можно только с учетом клинических проявлений и показателей гемограммы.

Лимфопения - при инфекциях, лимфогрануломатозе, почечной недостаточности, имму-нодефицитных состояниях, при воздействии на организм ионизирующей радиации, некоторых медикаментозных средств и др.

Моноцит&з - при инфекционном мононуклеозе, период реконвалесценции после острых инфекций, туберкулезе, сифилисе, саркоидозе, при воспалительных заболеваниях и др. Моно-цитоз расценивают как показатель развития защитных процессов в организме, но только при условии увеличения абсолютного числа моноцитов (а не за счет нейтропении ).

Моноцитопения - при апластической анемии и др.

По изменению количественных взаимоотношений форменных элементов крови, по мнению многих авторов, можно судить о тяжести течения и прогнозе заболевания.

М+Ю+П 1

Индекс сдвига ядер = ————— = — = 0,06 (норма) С 16

где: М - миелоциты; Ю - юные формы; П - палочкоядерные; С - сегментоядерные

(В. Шиллинг, 1931). Увеличение индекса сдвига ядер ухудшает прогноз заболевания.

нейтрофипы Коэффициент = ———————— = в норме от 2 до 3

лимфоциты

(М.И. Соловьев, И. Худояров, 1979, В.И. Кузнецов, А.П. Свежинцев, 1980). Увеличение этого коэффициента указывает на тяжесть течения и плохой прогноз заболевания.

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рассчитывается по формуле, предложенной Я.Я. Кальф-Калифом (1941).

(4ми + Зю + 2п + с ) х (Пл + 1 ) ЛИИ=——————————————————— =0,7± 0,1 (норма)

(Мо + Л ) х (Э + 1 )

где: ми - процент миелоцитов, ю - юных, п - палочкоядерных, с - сегментоядерных, Пл - плазматические клетки, Мо - моноцитов, л - лимфоцитов, Э - эозинофилой в формуле крови; 4,3,2,1 - коэффициенты.

Увеличение показателей ЛИИ указывает на ухудшение прогноза заболевания (А.А. Тимофеев, 1982).

Кровяно- клеточный показатель (ККП) определяется по формуле :

Процент гранулоцитов ККП = ———————————————— = 2,5 ± 0,1 (норма).

Процент мононуклеаров

14

1 2 Лабораторные методы

Увеличение этого показателя наблюдается при тяжелом течении гнойно- воспалительного заболевания (А.А Тимофеев, 1982 ).

Известно, что функциональная активность лейкоцитов обеспечивается качественным и количественным " набором " клетки и проявляется их фагоцитарной активностью. Установлено значительное повышение фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов наблюдается у больных с лимфаденитами (острые формы), аденофлегмонами, абсцессами и др. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) составляет : у мужчин -1-10 мм/час,

у женщин - 2-15 мм/час.

Цитохимическое исследование нейтрофилов может быть использовано, как лабораторный тест для ранней дифференциальной диагностики острого одонтогенного периостита и остеомиелита. В ранней фазе острого воспаления резко увеличивается активность щелочной и кислой фосфатаз, гликогена, миелопероксидазы и фагоцитарной активности лейкоцитов.

Соответственно задачам диагностики и лечения, для оценки состояния организма больного, определяют химический состав плазмы крови. Важной частью плазмы являются белки, в состав которых входит и фибриноген. Плазма, которая свободна от фибриногена называется сывороткой

Таблица 1.2.2.

Содержание белка и белковых фракций у здорового человека (Давыдов B.C. и соавт., 1978; Меньшиков В.В. и соавт., 1983;

Капитаненко А.М., Дочкин И.И., 1988 ).

|

Вещество (его относительная молекулярная масса) |

Содержание | |

|

в единицах СИ |

в единицах МКСА | |

|

| ||

|

Кров*» | ||

|

Гемоглобин ( 64000 ) |

|

|

|

у мужчин |

130-160 г/л |

13-16г/100мл |

|

у женщин |

120-140 г/л |

12 -14 г/100 мл |

|

Сыворотка крови | ||

|

Белок общий |

65-80 г/л |

6,5 - 8,5 г/100 мл |

|

Альбумины ( 65000 ) |

35-50 г/л |

3,5-5,0 г/100мл |

|

Глобулины ( 160000-180000 ) |

23-35 г/л |

2,3-3,5 г/100 мл |

|

1 |

1 - 4 г/л |

0,1 - 0,4 г/100 мл |

|

2 |

4 - 12 г/л |

0,4 -1,2 г/100 мл |

|

|

5-11 г/л |

0,5-1,1 г/100 мл |

|

|

5-16 г/л |

0,5 -1,6 г/100 мл |

|

Белковые фракции в % от общего белка (электрофорез ) |

|

|

|

Альбумины ( 65000) |

51-61 |

|

|

Глобулины ( 160000-180000 ) |

|

|

|

1 |

3,0 - 6,6 |

|

|

2 |

7-13 |

|

|

|

8-14 |

|

|

|

15-22 |

|

|

Плаамакрови | ||

|

Гемоглобин ( 64000 ) |

0,08-0,78 мкмоль/л |

0,5-5 мг/100 мл |

|

Фибриноген |

6,9-11,7 мкмоль/л |

200-400 мг/100мл |

|

Гаптоглобин, связывающий гемоглобин ( 64500) |

15,5-31 мкмоль/л |

100-200 мг/100 мл |

Химический состав плазмы крови у здоровых людей относительно постоянен, изменение его указывает на наличие патологического процесса в организме больного (табл 1.2 2)

Оценивая биохимические показатели белкового обмена, необходимо помнить, что обмен белков занимает одно из центральных мест в метаболизме организма

Гилерлротеинемия (повышенная концентрация белка ) крови может быть относительной (за счет нарушения гемодинамики и сгущения крови ) и абсолютной

Относительная гиперпротеинемия встречается при потере воды (обезвоживания ) организмом (послеоперационный период, диабет, ожог, перегревание, понос и др )

Абсолютная гиперпротеинемия наблюдается на стадии выздоровления (Передерий В.Г и др , 1993 ). Причина гиперпротеинемии в этих случаях является, как правило, повышение уровня глобулинов в плазме крови.

15

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО -ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

Степень гидротации плазмы выясняют по объемному соотношению форменных элементов крови и плазмы - гематокритное число (объем форменных элементов крови в процентах ) Нормальное гематокритное число у мужчин - 40-48%, у женщин - 36-42%. После гипергидрота-ции или кровопотери это число уменьшается, а после дегидротации - увеличивается.

При остоых воспалительных процессах имеется общая закономерность изменения показателей крови: происходит снижение содержания альбуминов; нарастают уровни oii и as -глобулинов в крови.

В очаге воспаления фибриноген выполняет барьерную функцию и косвенно способствует предотвращению расстройств микроциркуляции, препятствует агрегации тромбоцитов. Увеличение содержания фибриногена может являться ранним признаком развития воспаления Гаптоглобин способен образовывать комплексы с белковыми и небелковыми веществами, появляющимися в крови и тканях при разрушении клеток. Таким образом он выполняет неспецифическую защитную функцию. Повышение уровня этих показателей у больных в процессе лечения свидетельствует о повышении резистентности организма.

Содержание общего билирубина в крови взрослого человека относительно постоянное и составляет от 8,5 до 20,5 мкмоль/л. Около 75 % этого количества приходится на долю свободного (непрямого ) бипирубина (6,5-15,4 мкмоль/л ), а доля связанной фракции (прямого) в норме составляет 2,1-5,1 мкмоль/л (Передерни В Г. и соавт., 1993). Желтушная окраска кожи появляется, когда содержание билирубина в крови повышается свыше 34 мкмоль/л. Гиперби-лирубинемия наблюдается при поражении паренхимы печени вследствие инфекционного, токсического и алкогольного гепатита и цирроза печени (паренхиматозная желтуха), при нарушении оттоков желчи (обтурационная желтуха), при повышенном гемолизе эритроцитов (гемолитическая желтуха).

Повышение концентрации пировиноградной и молочной кислот (табл. 1.2.3) наблюдается при сахарном диабете, заболевании печени, усиленной физической нагрузке, сердечной чедос1аточности, при воспалительных процессах.

Известно, что острые воспалительные заболевания в той или иной степени сопровождаются явлениями интоксикации Эндогенная интоксикация связана с поступлением в кровь фракций эндотоксинов лизосомального происхождения, а также полипептидов средней молекулярной массы. Тяжесть состояния больного еще более усугубляется в результате присоединения экзогенной интоксикации, т е после появления в крови токсинов бактериального про-ис хождения (гиапуронидазы, нейраминидазы, коппагеназы и др.). Для диагностики в качестве критерия степени интоксикации используется тест определения содержания сиаловых кислот з крови Сиалемия возникает, с одной стороны, вследствие выхода в кровь денатурированных остатков клеточных структур, которые содержат сиаловую кислоту, а с другой - усиление в печени синтеза сиалопротеинов, что, в свою очередь, является ответной реакцией на интоксикацию и может быть расценено, как проявление активизации защитных сил организма У больных с гнойно- воспалительными процессами в крови происходит достоверное увеличение уровня сиаловой кислоты. После проведения дезинтоксикационного лечения содержание сиа-повои кислоты нормализуется

Таблица 1.2.3. Содержание углеводных компонентов в крови (B.C. Давыдов и соавт., 1978; О.А. Пятак, 1982 )

|

Вещество |

Содержание | |

|

в единицах СИ |

в единицах МКСА мг/100 мл | |

|

Глюкоза ( натощак ) сыворотки или плазмы |

3,89 - 6,105 ммоль/л |

70-110 |

|

Сиаловые кислоты сыворотки |

550 - 790 мг/л |

55-79 |

|

Пировиноградная кислота |

34,06 -102,2 мгмоль/л |

0,3 - 0,9 |

|

|

0,05 - 0,14 ммоль/л |

|

|

Молочная кислота |

0,55 - 2,22 ммоль/л |

5-20 |

Содержание минеральных веществ в плазме следующее: натрий - 135-150 ммоль/л или 135-150 мэкв/л; калий - 3,9-6,1 ммоль/л или 3,9-6,1 мгэкв/л.

Гипернатрийплазмия наблюдается при олигурии или анурии, резком ограничении жидкости, длительном приеме кортикостероидов и др.

Гипонатрийплазмия - при бессолевой диете, обильном потении, острой и хронической надпочечниковой недостаточностью, диабетическом ацидозе и др

Гиперкалийплазмия - при гемолитических анемиях, некрозе, распадающих опухолях, олигурии или анурии, хроническом нефрите, обезвоживании, анафилактическом шоке и др 16

1 2 Лабораторные методы

Гипокалийплазмия - при гиперфункции коркового вещества надпочечников и передней доли гипофиза, диабетическом ацидозе, парентеральном введении больших количеств жидкости, лечении гентамицином и др.

С диагностической целью изучены показатели свертывающей системы крови. Время свертывания у здоровых людей равно 5-10 мин. При абсцессах и флегмонах обнаружено повышение времени рекальцификации плазмы (норма - 55-90 сек) и ее толерантность к ге-парину (в норме составляет 7-11 мин). Отмечено также увеличение активности фибриназы (в норме фибринный сгусток лизируется за 70±15 сек, что соответствует 100% активности фибриназы), фибриногена (см. табл. 1.2.2) и фибринолитической активности (в норме колеблется от 12 до 16%). Считается, что данный факт свидетельствует о развитии компенсаторно-приспособительной реакции организма больного и может быть использован в послеоперационный период для оценки тяжести течения патологического процесса. Повышение всех показателей системы гемостаза указывает на возможность возникновения тромбоза

® Моча

При гнойно- воспалительных заболеваниях челюстно- лицевой области наблюдаются изменения в анализах мочи Протеинурия может быть при появлении белка в плазме крови, а затем и в моче, где появляются белки с небольшой молекулярной массой, свободно проникающие через нормально функционирующий клубочковый фильтр (белок Бенс-Джонса, миоглобин, гемоглобин)

Лейкоциты в моче здоровых людей обнаруживаются в количестве 4-6 в поле зрения Их количество значительно увеличивается при высокой температуре тела (лихорадке), интоксикации, пиелонефрите и др

Увеличенная концентрация мочевины в моче обнаруживается при повышенном содержании белка в питании, интенсивном распаде белков тканей, нефрите, интоксикации, лихорадке и др

Повышение уровня общего азота мочи наблюдается при рассасывании инфильтратов, при анаэробной инфекции, интенсивном распаде белка, диабете и др