- •119991, Москва, гсп-1, Ленинский проспект, 6; Издательство мггу; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40 «ата»

- •Глава 1. Физические основы динамики

- •Глава 4. Исследование задач плановой

- •Глава 7. Применение принципов и методов динамики подземных вод при гидрогеологических опытных работах и наблюдениях 392

- •Глава 8. Использование методов динамики подземных вод при решении гидрогеологических и инженерногеологических проблем разработки месторождений твердых полезных ископаемых 451

- •Глава 1

- •Элементы гидростатики

- •Гидростатический напор

- •Элементы гидродинамики идеальной жидкости

- •Элементы гидродинамики реальной жидкости

- •О режимах движения

- •Общая физическая характеристика водонасыщенных горных пород

- •Геометрия пор и трещин в горных породах

- •Виды воды в горных породах с позиций задач динамики подземных вод

- •Водонасыщенные горные породы как сплошная среда

- •Подземная гидростатика (напряжения в водонасыщенных горных породах)

- •Емкостные свойства горных пород

- •Гравитационная емкость

- •Упругая емкость

- •Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

- •Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости

- •Ограничения на закон Дарси

- •Общие представления о статистической теории фильтрации

- •О напряженном состоянии горных пород в фильтрационном потоке (гидродинамическое давление)

- •Общая физическая характеристика

- •Физические основы моделирования геофильтрационных процессов

- •Глава 2 | математические основы теории

- •Гидродинамическая типизация условий движения подземных вод

- •Построение основных дифференциальных уравнений геофильтрации и математические основы моделирования фильтрационных процессов

- •Дифференциальные представления исходных физических закономерностей

- •Расчетная модель жесткого режима фильтрации

- •Расчетная модель упругого режима фильтрации

- •Основные дифференциальные уравнения плановой фильтрации

- •Плановая фильтрация в изолированном напорном пласте

- •Плановая напорная фильтрация при наличии перетекания

- •Плановая фильтрация в безнапорном пласте

- •Раздел 1.4), выражением р

- •Математическая модель плановой фильтрации — условия применимости и основные расчетные схемы

- •Об условиях применимости расчетной модели плановой фильтрации

- •Основные расчетные схемы плановой фильтрации

- •Глава 3

- •Плоскопараллельная (одномерная) стационарная фильтрация

- •0 Формуле Дюпюи и промежутке высачивания

- •Безнапорная фильтрация в слоистом пласте между двумя бассейнами (реками) при отсутствии, инфильтрации

- •Напорно-безнапорная фильтрация между двумя

- •Движение в планово-неоднородном напорном пласте

- •Безнапорное движение между двумя бассейнами (реками) в однородном пласте с наклонным водоупором при отсутствии инфильтрации

- •Плоскорадиальная (одномерная) стационарная фильтрация

- •Задача о фильтрации к скважине в круговом пласте

- •Задача о скважине в пласте с перетеканием

- •Решение задач двухмерной установившейся

- •Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •Общие принципы моделирования задач плановой стационарной фильтрации

- •Сплошные модели из электропроводной бумаги

- •Дискретные модели - сетки электрических сопротивлений

- •Простейшие одномерные решения и пути

- •Фундаментальное решение (задача о подпоре вблизи водохранилища)

- •Задача о плоскорадиальной фильтрации к скважине

- •О возможностях распространения решений

- •Аналитическое исследование нестационарных фильтрационных процессов методами интегральных преобразований

- •Моделирование нестационарных плановых потоков

- •Конечно-разностная форма дифференциальных уравнений

- •Аналоговое моделирование нестационарной фильтрации

- •Исходные представления о схемах численного

- •I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.

- •Особенности задач, связанных

- •Общая гидродинамическая характеристика

- •Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике при опытной откачке

- •Особенности фильтрационных процессов при опытных откачках

- •Основные расчетные схемы

- •Специфика геофильтрационных процессов в различных типовых условиях проведения опытных опробований

- •О некоторых гидрогеоиеханических эффектах

- •Особенности фильтрационного процесса при откачках из планово-ограниченных и планово-неоднородных пластов

- •Анализ влияния технических факторов

- •Значение несовершенства центральной скважины по степени вскрытия пласта

- •Значение несовершенства наблюдательных скважин по степени вскрытия пласта

- •Значение непостоянства расхода откачки

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Инерционность наблюдательных скважин

- •Принципы диагностики данных офр

- •Глава 6 I теория миграции подземных вод 1и основы теории влагопереноса

- •Конвективный перенос в подземных водах

- •Конвективный перенос, осложненный физико-химическими процессами

- •6.1.4. Задача об определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией)

- •Молекулярная диффузия и гидродисперсия

- •0 6.2.2. Задана о диффузион

- •Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах

- •Фундаментальное решение

- •Задача о запуске пакета индикатора

- •Особенности массопереноса в гетерогенных водоносных системах

- •Общие представления о макродисперсии

- •Макродисперсия в гетерогенных системах упорядоченного строения

- •Макродисперсия в гетерогенных системах неупорядоченного строения

- •Процессы теплопереноса в подземных водах — общие представления и простейшие задачи

- •Об аналогии между процессами тепло- и массопереноса

- •Определение миграционных параметров лабораторными методами

- •Опыты с относительно хорошо проницаемыми грунтами

- •Опыты с относительно слабопроницаемыми грунтами

- •Полевые опытно-миграционные работы

- •Общие вопросы индикаторного опробований водоносных пластов

- •Методика полевого индикаторного опробования

- •11 Мгновенный подъем концентрации индикатора и

- •3 Импульсный ввод — создание больших концентрации индикатора за весьма малый промежуток времени, в течение которого весь индикатор поступает в пласт.

- •Физические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении

- •Общая энергетическая характеристика процесса влагопереноса

- •Закон движения влаги*

- •Постановка и решение простейших задач вертикального влагопереноса

- •Дифференциальное уравнение и граничные условия

- •(Третье равенство); тогда

- •Простейшая задача вертикального просачивания

- •Особенности движения влаги при опробовании пород зоны аэрации наливами в шурфы

- •Глава 7

- •Методика постановки и проведения опытно-фильтрационных работ

- •Виды офо и области их применения

- •Постановка опытных опробований

- •Конструкция и расположение опытных скважин при откачке

- •Режим опытной откачки

- •Продолжительность опытной откачки

- •Определение фильтрационных параметров по данным режимных геофильтрационных наблюдений1

- •Общие представления

- •Прямое определение параметров

- •Прямое определение параметров на основе

- •Об интерпретации данных режимных наблюдений на эвм методами целенаправленного поиска

- •На модели проводится прогнозный расчет первоочередного водоотбора;

- •Методика опытно-миграционных работ1

- •Планирование миграционных опытов

- •Конкретные примеры

- •Общие положения

- •Геофильтрационные наблюдения вблизи бассейнов промышленных стоков

- •Наблюдения за качественным составом подземных вод

- •Общие принципы гидрогеологической схематизации в связи с постановкой опытных работ и наблюдений

- •Принцип непрерывности ггс

- •Принцип адаптации

- •Принцип обратной связи

- •Анализ деформаций и устойчивости пород при горных разработках

- •Осадка толщ горных пород при глубоком водопонижении

- •Оползни бортов карьеров, вызыванные напорными водами

- •Фильтрационные деформации пород вблизи горных выработок

- •Изучение деформаций горных пород над выработанным пространством

- •Обоснование дренажа как метода борьбы

- •Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах

- •Раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномерной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. Раздел

- •Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов

- •8.2.3. Водопонижение при проходке шахтного ствола

- •8.3.1. Обцая характеристика прогнозной ситуации

- •Прогноз процессов загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах

- •Цели прогноза и элементы предварительной схематизации

- •Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами

- •Основные представления о математическом ¥ моделировании процессов загрязнения подземных вод

- •Краевые условия фильтрации

Простейшая задача вертикального просачивания

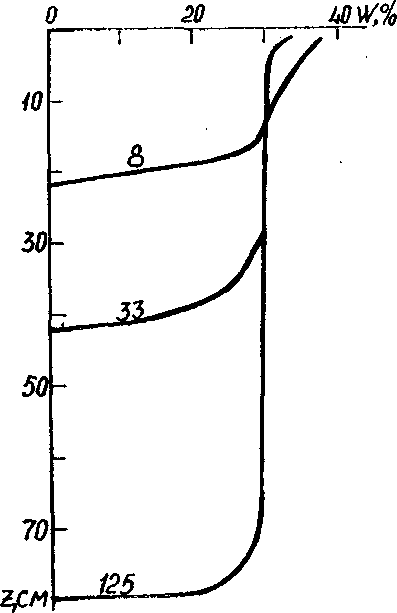

Если на поверхности зоны аэрации задано поступление влаги (дождевание) с постоянной интенсивностью е, то при однородном строении пород зоны аэрации образуется четко выраженная область просачивания (глубиной D, в пределах которой влажность остается практически постоянной. Этот факт доказан и теоретически, и экспериментально. Для примера на рис. 6.25 приведены характерные эпюры влажности для конкретного эксперимента [25]. Движение влаги в упомянутой области происходит за счет свободного стекания при градиенте, равном единице (т.е. I vz I —kl — к (W)), а влажность на фронте просачивания меняется скачком от начального значения W0 до постоянного значения W в области просачивания (отметим, что из-за наличия верхнего кольматационного слоя обычно W < И^, т.е. полного насыщения нет). Составляя балансовое уравнение для бесконечно малого

Рис. 6.25. Характерные опытные графики зависимости влажности

от глубины просачивания ( цифры на —</ .

кривых - время от начала опыта, (И^ — W0) (z/k0) п

мин.) (681)

продвижения фронта просачивания dl за время dt, полу-чаем

(W - W0) dl = к dt,

или, аналогично формуле (6.78)

_dl _ k(W) v‘~dt W - W0 '

(6.79)

Так как в рассматриваемом случае е ~ к, то, с учетом формулы (6.68),

(w-w0Y

е = к

О

wn-w0

(6.80)

Следовательно,

Е

Если начальная влажность невелика (W0 « Wn), то

vi =

Е

Wn(e/K)'/n (6.81а)

Полагая, для простоты, п = 3 (см. раздел 6.8.2), приходим к решению [25]:

Этот результат может быть использован для оценки коэффициента фильтрации грунта, если из наблюдений известны скорость просачивания ve и инфильтрация е.

Нужно, однако, сказать, что полученное решение удовлетворительно описывает лишь движение влаги в однородных, сравнительно хорошо проницаемых грунтах. В глинистых грунтах, в частности, большое значение имеет перенос влаги диффузионным путем (см. первый член в правой части уравнения (6.74), что приводит к «размыванию» фронта увлажнения и образованию широкой переходной зоны (аналогично случаю конвективно-дисперсионного переноса солей — см. раздел 6.3). Еще более серьезное влияние оказывает профильная неоднородность пород в зоне аэрации (см. раздел 6.9.3).

Поэтому в общем случае вертикального влагопереноса приходится решать нелинейное уравнение (6.74), для чего можно использовать аналоговое или численное моделирование. Трудности такого моделирования во многом обусловлены наличием подвижного фронта увлажнения, что требует организации специальных итерационных процедур. Однако главная проблема здесь заключается, конечно, не в формально-математических аспектах, а в надежной оценке исходных параметров влагопереноса, таких как k(W) или DJW). Мы не будем здесь касаться многочисленных трудностей решения этой слабо разработанной проблемы, но во многом они могут быть проиллюстрированы на примере частного (и, кстати, вовсе не самого трудного при изучении влагопереноса) вопроса об оценке проницаемости грунтов зоны аэрации опытными наливами в шурфы.