- •119991, Москва, гсп-1, Ленинский проспект, 6; Издательство мггу; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40 «ата»

- •Глава 1. Физические основы динамики

- •Глава 4. Исследование задач плановой

- •Глава 7. Применение принципов и методов динамики подземных вод при гидрогеологических опытных работах и наблюдениях 392

- •Глава 8. Использование методов динамики подземных вод при решении гидрогеологических и инженерногеологических проблем разработки месторождений твердых полезных ископаемых 451

- •Глава 1

- •Элементы гидростатики

- •Гидростатический напор

- •Элементы гидродинамики идеальной жидкости

- •Элементы гидродинамики реальной жидкости

- •О режимах движения

- •Общая физическая характеристика водонасыщенных горных пород

- •Геометрия пор и трещин в горных породах

- •Виды воды в горных породах с позиций задач динамики подземных вод

- •Водонасыщенные горные породы как сплошная среда

- •Подземная гидростатика (напряжения в водонасыщенных горных породах)

- •Емкостные свойства горных пород

- •Гравитационная емкость

- •Упругая емкость

- •Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

- •Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости

- •Ограничения на закон Дарси

- •Общие представления о статистической теории фильтрации

- •О напряженном состоянии горных пород в фильтрационном потоке (гидродинамическое давление)

- •Общая физическая характеристика

- •Физические основы моделирования геофильтрационных процессов

- •Глава 2 | математические основы теории

- •Гидродинамическая типизация условий движения подземных вод

- •Построение основных дифференциальных уравнений геофильтрации и математические основы моделирования фильтрационных процессов

- •Дифференциальные представления исходных физических закономерностей

- •Расчетная модель жесткого режима фильтрации

- •Расчетная модель упругого режима фильтрации

- •Основные дифференциальные уравнения плановой фильтрации

- •Плановая фильтрация в изолированном напорном пласте

- •Плановая напорная фильтрация при наличии перетекания

- •Плановая фильтрация в безнапорном пласте

- •Раздел 1.4), выражением р

- •Математическая модель плановой фильтрации — условия применимости и основные расчетные схемы

- •Об условиях применимости расчетной модели плановой фильтрации

- •Основные расчетные схемы плановой фильтрации

- •Глава 3

- •Плоскопараллельная (одномерная) стационарная фильтрация

- •0 Формуле Дюпюи и промежутке высачивания

- •Безнапорная фильтрация в слоистом пласте между двумя бассейнами (реками) при отсутствии, инфильтрации

- •Напорно-безнапорная фильтрация между двумя

- •Движение в планово-неоднородном напорном пласте

- •Безнапорное движение между двумя бассейнами (реками) в однородном пласте с наклонным водоупором при отсутствии инфильтрации

- •Плоскорадиальная (одномерная) стационарная фильтрация

- •Задача о фильтрации к скважине в круговом пласте

- •Задача о скважине в пласте с перетеканием

- •Решение задач двухмерной установившейся

- •Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •Общие принципы моделирования задач плановой стационарной фильтрации

- •Сплошные модели из электропроводной бумаги

- •Дискретные модели - сетки электрических сопротивлений

- •Простейшие одномерные решения и пути

- •Фундаментальное решение (задача о подпоре вблизи водохранилища)

- •Задача о плоскорадиальной фильтрации к скважине

- •О возможностях распространения решений

- •Аналитическое исследование нестационарных фильтрационных процессов методами интегральных преобразований

- •Моделирование нестационарных плановых потоков

- •Конечно-разностная форма дифференциальных уравнений

- •Аналоговое моделирование нестационарной фильтрации

- •Исходные представления о схемах численного

- •I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.

- •Особенности задач, связанных

- •Общая гидродинамическая характеристика

- •Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике при опытной откачке

- •Особенности фильтрационных процессов при опытных откачках

- •Основные расчетные схемы

- •Специфика геофильтрационных процессов в различных типовых условиях проведения опытных опробований

- •О некоторых гидрогеоиеханических эффектах

- •Особенности фильтрационного процесса при откачках из планово-ограниченных и планово-неоднородных пластов

- •Анализ влияния технических факторов

- •Значение несовершенства центральной скважины по степени вскрытия пласта

- •Значение несовершенства наблюдательных скважин по степени вскрытия пласта

- •Значение непостоянства расхода откачки

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Инерционность наблюдательных скважин

- •Принципы диагностики данных офр

- •Глава 6 I теория миграции подземных вод 1и основы теории влагопереноса

- •Конвективный перенос в подземных водах

- •Конвективный перенос, осложненный физико-химическими процессами

- •6.1.4. Задача об определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией)

- •Молекулярная диффузия и гидродисперсия

- •0 6.2.2. Задана о диффузион

- •Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах

- •Фундаментальное решение

- •Задача о запуске пакета индикатора

- •Особенности массопереноса в гетерогенных водоносных системах

- •Общие представления о макродисперсии

- •Макродисперсия в гетерогенных системах упорядоченного строения

- •Макродисперсия в гетерогенных системах неупорядоченного строения

- •Процессы теплопереноса в подземных водах — общие представления и простейшие задачи

- •Об аналогии между процессами тепло- и массопереноса

- •Определение миграционных параметров лабораторными методами

- •Опыты с относительно хорошо проницаемыми грунтами

- •Опыты с относительно слабопроницаемыми грунтами

- •Полевые опытно-миграционные работы

- •Общие вопросы индикаторного опробований водоносных пластов

- •Методика полевого индикаторного опробования

- •11 Мгновенный подъем концентрации индикатора и

- •3 Импульсный ввод — создание больших концентрации индикатора за весьма малый промежуток времени, в течение которого весь индикатор поступает в пласт.

- •Физические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении

- •Общая энергетическая характеристика процесса влагопереноса

- •Закон движения влаги*

- •Постановка и решение простейших задач вертикального влагопереноса

- •Дифференциальное уравнение и граничные условия

- •(Третье равенство); тогда

- •Простейшая задача вертикального просачивания

- •Особенности движения влаги при опробовании пород зоны аэрации наливами в шурфы

- •Глава 7

- •Методика постановки и проведения опытно-фильтрационных работ

- •Виды офо и области их применения

- •Постановка опытных опробований

- •Конструкция и расположение опытных скважин при откачке

- •Режим опытной откачки

- •Продолжительность опытной откачки

- •Определение фильтрационных параметров по данным режимных геофильтрационных наблюдений1

- •Общие представления

- •Прямое определение параметров

- •Прямое определение параметров на основе

- •Об интерпретации данных режимных наблюдений на эвм методами целенаправленного поиска

- •На модели проводится прогнозный расчет первоочередного водоотбора;

- •Методика опытно-миграционных работ1

- •Планирование миграционных опытов

- •Конкретные примеры

- •Общие положения

- •Геофильтрационные наблюдения вблизи бассейнов промышленных стоков

- •Наблюдения за качественным составом подземных вод

- •Общие принципы гидрогеологической схематизации в связи с постановкой опытных работ и наблюдений

- •Принцип непрерывности ггс

- •Принцип адаптации

- •Принцип обратной связи

- •Анализ деформаций и устойчивости пород при горных разработках

- •Осадка толщ горных пород при глубоком водопонижении

- •Оползни бортов карьеров, вызыванные напорными водами

- •Фильтрационные деформации пород вблизи горных выработок

- •Изучение деформаций горных пород над выработанным пространством

- •Обоснование дренажа как метода борьбы

- •Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах

- •Раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномерной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. Раздел

- •Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов

- •8.2.3. Водопонижение при проходке шахтного ствола

- •8.3.1. Обцая характеристика прогнозной ситуации

- •Прогноз процессов загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах

- •Цели прогноза и элементы предварительной схематизации

- •Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами

- •Основные представления о математическом ¥ моделировании процессов загрязнения подземных вод

- •Краевые условия фильтрации

Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах

Еще раз напомним, приступая к дальнейшим исследованиям задач переноса, что мы ограничимся рассмотрением жидкостей с постоянной плотностью (и вязкостью). Это позволяет значительно упростить анализ миграционных процессов: «фильтрационная часть» задачи может решаться заранее, отдельно, — независимо от задачи переноса; поэтому фильтрационное поле считается нами заданным.

Фундаментальное решение

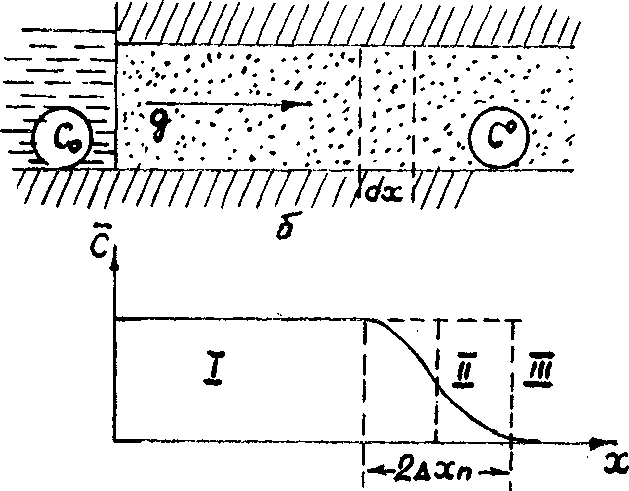

Рассмотрим совместное проявление конвекции и дисперсии в однородном пласте, сложенном гомогенными водоносными породами — пористыми или «чисто» трещиноватыми (рис. 6.10,а). Фильтрационный поток считаем одномерным (плоскопараллельным) и стационарным. Исходная концентрация вещества повсеместно равна с°. В момент t = 0 концентрация на левой границе Принимает постоянное значение с0 и соленые воды начинают перемещаться по пласту в направлении оси х. Поток соли дс через произвольное сечение пласта обусловлен конвекцией (q'c ~cq, где с(х, t) — текущее значение концентрации; q — удельный расход фильтрационного потока) и диспер-

д С

сией (qc" = — D т — согласно закону Фика):

Qc=Qc'+Qc"-cg-Dm^. (619)

Составим уравнение неразрывности для элемента dx:

Qc dt ~ [<7С - ~ dx\ dt=Yt(nmc) dx dt, (6 2Q)

где справа записано приращение количества соли в элементе dx [с объемом порового пространства, равным nmdx, причем при наличии сорбции величина п заменяется на пэ согласно (6.11)] за время dt, а слева —разность между количеством соли, поступившей в этот элемент и вытекшей из него за то же время dt. Подставляя сюда выражение (6.19) для q0 приходим к дифференциальному уравнению конвективно-дисперсионного переноса относительно неизвестной концентрации с(х, 0:

вс , вс ~ д2с п —; + V—- =D

dt дх дх2' (6.21)

CL

Рис. 6.10. Схема миграции в водоносном пласте (а) и характерный график пространственного изменения концентрации (б)

Начальное и граничные условия имеют вид: с (х,0) = с0 (х > 0);

■ c (0,t) = co (t > 0);

с (оо,0) = с® (6.22)

Последнее граничное условие физически эквивалентно условию отсутствия гидродисперсионного переноса в

^оне с постоянной (исходной) концентрацией с0

ff(»,0=О

Введем относительную концентрацию

(6.23)

и получим окончательную математическую формулировку фундаментальной задачи миграции:

со~с

д2с д х2

дс , дс n~bt+VJlc

D

(6.24)

с (х,0) — 0 (х > 0);

с (0,f) = 1 (f > 0);

с(оо,0)=0. (6.25)

к

Решение этой задачи [37], формально напоминающей фундаментальную задачу фильтрации (см. раздел 4.1), находится операционным методом (см. раздел 4.2):

с - 0,5 {erfс | + {erfс | ^ , (6.26)

1

х > — п

\

где

У X

D

£ = х ~ (v • А = дс -Н Cv t//i) . с.

2 'fD t f n ’ 1 ~ 2 ЛсГЛНп'

a erfc(z) — уже использованная нами табличная функция (см. раздел 4.1).

При достаточно больших rj вторым членом в правой части (6.26) можно пренебречь, внося при этом погреш- 0 3

ность е = -jj- [34]. Тогда решение принимает вид

с = 0,5 erf с £. (6.27)

Графическое представление решения (6.27) дается на рис. 6.9,6. На графике выделены три зоны: I — зона вытесняющего раствора, III — зона вытесняемого раство-

ра и II — переходная зона , в пределах которой относительная концентрация меняется от значений, близких к 1, до значений, близких к 0. На рисунке пунктиром показан также график изменения концентрации при поршневом вытеснении, когда дисперсия отсутствует (D = 0). Понятно, что точка хп, согласно (6.1), отвечает условию

= vt

х* п (6.28)

и, следовательно, в случае, описываемом решением (6.27), с( хп) =0,5 erf с (0) =0,5, т.е. точка хп располагается посредине переходной зоны. Физически это вполне понятно: на фоне продвижения фронта поршневого вытеснения, отвечающего конвекции, развивается дисперсия, приводящая к размыванию фронта, симметричному относительно его расчетного положения хп.

Размер переходной зоны 2 А хп можно оценить, условно считая ее заключенной между значениями с = £ и с = 1 - е, где е — некоторая малая величина. Например, полагая е =8%, получим с =(х + Ахп) = 0,08, чему, согласно решению (6.27) и таблице функции erf с Z, отвечает £ ~ 1,0. Отсюда

х + А х„ — (v/n) t

2 'ГЬ х Тп А= 2 yfDlTn , (6.29)

где половина ширины переходной зоны А хп может быть

названа величиной «обгона». С учетом формулы (6.15), выражение (6.29) можно записать в следующем виде:

Дх„ = 2 = 2 + Л,) *. = 2 'TCDjnjx^

(6.29а)

откуда

А*„ _ 2

ХП УРё’ (6.30)

* На первых этапах переходная зона несимметрична относительно точки средней концентрации (см. формулу (6.26)), а расчетное положение фронта х„ несколько сдвинуто относительно нее влево.

— безразмерный критериальный параметр Пекле.

Из выражения (6.30) следует, что при больших значениях Ре (порядка тысяч) наличием переходной зоны - в сравнении с общим продвижением фронта хп — можно пренебречь. Так как

P/,-VXn_ V*n = *п

D DM+d 1V <*iv (6.31a)

TO

Ax„ 2 ^

-^тшт

и ориентировочно можно полагать, что дисперсией допустимо пренебречь при

yf3^/xn<e, (6.32)

где е — некоторое малое число.

Например, полагая е * 1 %, приходим к условию:

дх < 0,0001 хп . (6.32а)

Отсюда сразу видно, что в натурных условиях при переносе на расстояния, измеряемые сотнями метров и километрами, дисперсией в однородных песках можно пренебречь , в то время как в трещиноватых породах это обычно недопустимо; нельзя пренебрегать дисперсией и при проведении экспериментальных работ (когда расстояния переноса не превышают первых метров - десятков метров) — в породах любого типа.