- •119991, Москва, гсп-1, Ленинский проспект, 6; Издательство мггу; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40 «ата»

- •Глава 1. Физические основы динамики

- •Глава 4. Исследование задач плановой

- •Глава 7. Применение принципов и методов динамики подземных вод при гидрогеологических опытных работах и наблюдениях 392

- •Глава 8. Использование методов динамики подземных вод при решении гидрогеологических и инженерногеологических проблем разработки месторождений твердых полезных ископаемых 451

- •Глава 1

- •Элементы гидростатики

- •Гидростатический напор

- •Элементы гидродинамики идеальной жидкости

- •Элементы гидродинамики реальной жидкости

- •О режимах движения

- •Общая физическая характеристика водонасыщенных горных пород

- •Геометрия пор и трещин в горных породах

- •Виды воды в горных породах с позиций задач динамики подземных вод

- •Водонасыщенные горные породы как сплошная среда

- •Подземная гидростатика (напряжения в водонасыщенных горных породах)

- •Емкостные свойства горных пород

- •Гравитационная емкость

- •Упругая емкость

- •Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

- •Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости

- •Ограничения на закон Дарси

- •Общие представления о статистической теории фильтрации

- •О напряженном состоянии горных пород в фильтрационном потоке (гидродинамическое давление)

- •Общая физическая характеристика

- •Физические основы моделирования геофильтрационных процессов

- •Глава 2 | математические основы теории

- •Гидродинамическая типизация условий движения подземных вод

- •Построение основных дифференциальных уравнений геофильтрации и математические основы моделирования фильтрационных процессов

- •Дифференциальные представления исходных физических закономерностей

- •Расчетная модель жесткого режима фильтрации

- •Расчетная модель упругого режима фильтрации

- •Основные дифференциальные уравнения плановой фильтрации

- •Плановая фильтрация в изолированном напорном пласте

- •Плановая напорная фильтрация при наличии перетекания

- •Плановая фильтрация в безнапорном пласте

- •Раздел 1.4), выражением р

- •Математическая модель плановой фильтрации — условия применимости и основные расчетные схемы

- •Об условиях применимости расчетной модели плановой фильтрации

- •Основные расчетные схемы плановой фильтрации

- •Глава 3

- •Плоскопараллельная (одномерная) стационарная фильтрация

- •0 Формуле Дюпюи и промежутке высачивания

- •Безнапорная фильтрация в слоистом пласте между двумя бассейнами (реками) при отсутствии, инфильтрации

- •Напорно-безнапорная фильтрация между двумя

- •Движение в планово-неоднородном напорном пласте

- •Безнапорное движение между двумя бассейнами (реками) в однородном пласте с наклонным водоупором при отсутствии инфильтрации

- •Плоскорадиальная (одномерная) стационарная фильтрация

- •Задача о фильтрации к скважине в круговом пласте

- •Задача о скважине в пласте с перетеканием

- •Решение задач двухмерной установившейся

- •Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •Общие принципы моделирования задач плановой стационарной фильтрации

- •Сплошные модели из электропроводной бумаги

- •Дискретные модели - сетки электрических сопротивлений

- •Простейшие одномерные решения и пути

- •Фундаментальное решение (задача о подпоре вблизи водохранилища)

- •Задача о плоскорадиальной фильтрации к скважине

- •О возможностях распространения решений

- •Аналитическое исследование нестационарных фильтрационных процессов методами интегральных преобразований

- •Моделирование нестационарных плановых потоков

- •Конечно-разностная форма дифференциальных уравнений

- •Аналоговое моделирование нестационарной фильтрации

- •Исходные представления о схемах численного

- •I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.

- •Особенности задач, связанных

- •Общая гидродинамическая характеристика

- •Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике при опытной откачке

- •Особенности фильтрационных процессов при опытных откачках

- •Основные расчетные схемы

- •Специфика геофильтрационных процессов в различных типовых условиях проведения опытных опробований

- •О некоторых гидрогеоиеханических эффектах

- •Особенности фильтрационного процесса при откачках из планово-ограниченных и планово-неоднородных пластов

- •Анализ влияния технических факторов

- •Значение несовершенства центральной скважины по степени вскрытия пласта

- •Значение несовершенства наблюдательных скважин по степени вскрытия пласта

- •Значение непостоянства расхода откачки

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Инерционность наблюдательных скважин

- •Принципы диагностики данных офр

- •Глава 6 I теория миграции подземных вод 1и основы теории влагопереноса

- •Конвективный перенос в подземных водах

- •Конвективный перенос, осложненный физико-химическими процессами

- •6.1.4. Задача об определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией)

- •Молекулярная диффузия и гидродисперсия

- •0 6.2.2. Задана о диффузион

- •Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах

- •Фундаментальное решение

- •Задача о запуске пакета индикатора

- •Особенности массопереноса в гетерогенных водоносных системах

- •Общие представления о макродисперсии

- •Макродисперсия в гетерогенных системах упорядоченного строения

- •Макродисперсия в гетерогенных системах неупорядоченного строения

- •Процессы теплопереноса в подземных водах — общие представления и простейшие задачи

- •Об аналогии между процессами тепло- и массопереноса

- •Определение миграционных параметров лабораторными методами

- •Опыты с относительно хорошо проницаемыми грунтами

- •Опыты с относительно слабопроницаемыми грунтами

- •Полевые опытно-миграционные работы

- •Общие вопросы индикаторного опробований водоносных пластов

- •Методика полевого индикаторного опробования

- •11 Мгновенный подъем концентрации индикатора и

- •3 Импульсный ввод — создание больших концентрации индикатора за весьма малый промежуток времени, в течение которого весь индикатор поступает в пласт.

- •Физические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении

- •Общая энергетическая характеристика процесса влагопереноса

- •Закон движения влаги*

- •Постановка и решение простейших задач вертикального влагопереноса

- •Дифференциальное уравнение и граничные условия

- •(Третье равенство); тогда

- •Простейшая задача вертикального просачивания

- •Особенности движения влаги при опробовании пород зоны аэрации наливами в шурфы

- •Глава 7

- •Методика постановки и проведения опытно-фильтрационных работ

- •Виды офо и области их применения

- •Постановка опытных опробований

- •Конструкция и расположение опытных скважин при откачке

- •Режим опытной откачки

- •Продолжительность опытной откачки

- •Определение фильтрационных параметров по данным режимных геофильтрационных наблюдений1

- •Общие представления

- •Прямое определение параметров

- •Прямое определение параметров на основе

- •Об интерпретации данных режимных наблюдений на эвм методами целенаправленного поиска

- •На модели проводится прогнозный расчет первоочередного водоотбора;

- •Методика опытно-миграционных работ1

- •Планирование миграционных опытов

- •Конкретные примеры

- •Общие положения

- •Геофильтрационные наблюдения вблизи бассейнов промышленных стоков

- •Наблюдения за качественным составом подземных вод

- •Общие принципы гидрогеологической схематизации в связи с постановкой опытных работ и наблюдений

- •Принцип непрерывности ггс

- •Принцип адаптации

- •Принцип обратной связи

- •Анализ деформаций и устойчивости пород при горных разработках

- •Осадка толщ горных пород при глубоком водопонижении

- •Оползни бортов карьеров, вызыванные напорными водами

- •Фильтрационные деформации пород вблизи горных выработок

- •Изучение деформаций горных пород над выработанным пространством

- •Обоснование дренажа как метода борьбы

- •Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах

- •Раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномерной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. Раздел

- •Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов

- •8.2.3. Водопонижение при проходке шахтного ствола

- •8.3.1. Обцая характеристика прогнозной ситуации

- •Прогноз процессов загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах

- •Цели прогноза и элементы предварительной схематизации

- •Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами

- •Основные представления о математическом ¥ моделировании процессов загрязнения подземных вод

- •Краевые условия фильтрации

Основные расчетные схемы

Многообразие условий проведения опытно-фильтрационных работ обусловливает необходимость выделения типовых расчетных схем, к которым может быть сведена реальная природная обстановка в процессе гидрогеологической схематизации. В качестве основных расчетных схем рассматриваются следующие [23].

\

схема

Изолированный однородный напорный пласт

Гетерогенные напорные системы, среди которых будем"выделять:

пласт с перетеканием — схемаИ -1, — т.е. однородный по проницаемости и емкости напорный горизонт при наличии перетекания из смежного водоносного горизонта через относительно водоупорный разделяющий пласт (упругие запасы воды в последнем могут быть пренебрежимо малы или требуют специального учета);

изолированный геретогенный пласт — схема II -2, которая подразделяется на подсхему II -2 а — напорный пласт, сложенный слоями однородных по проницаемости и емкости фильтрующих пород, и подсхему II -2 б — однородный пласт гетерогенных пород (пласт, сложенный породами с двойной емкостью - см. раздел 1.4).

Безнапорный, изолированный снизу пласт —

схема! И; пласт может быть двухслойным (хорошо проницаемый слой перекрыт относительно слабопроницаемым, к которому во время эксперимента приурочена де- прессионная кривая) — схема III -1 или однослойным — схема III - 2 .

Кратко охарактеризуем физические предпосылки, на которых строятся основные расчетные схемы.

Схема I предполагает, что расход откачки полностью компенсируется упругими запасами опробуемого однородного напорного пласта. В каждой его точке, характеризующейся в момент t понижением напора S (0, возрастание эффективных напряжений на величину у0 S приводит к синхронному выделению упругих запасов в объеме

4^ рп

и S с единицы площади пласта (см. раздел 1.4). Тем самым одновременно предполагается, что породы кровли пласта по мере его сжатия прогибаются вместе с ним, не оказывая сопротивления деформированию.

ВОПРОС. Как должна зависеть допустимость этого предположения от размеров области влияния откачки?

Очевидно, что расчетная схема I служит хорошим приближением при очень слабых проницаемости и сжимаемости пород, смежных с опробуемым пластом. Эта же схема может использоваться для описания сравнительно кратковременных процессов, в течение которых поступление воды из смежных пластов не успевает проявляться.

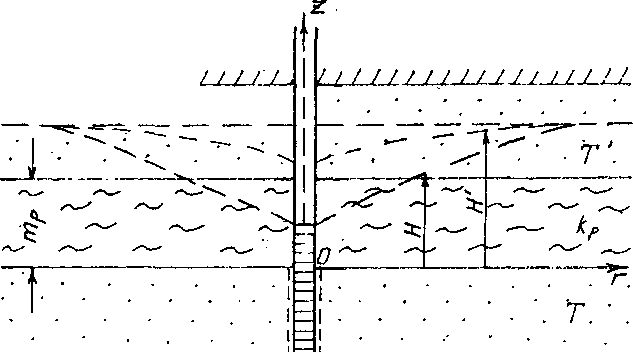

Схема II - 1 предполагает, что расход откачки компенсируется не только упругими запасами опробуемого однородного напорного пласта, но и поступлением воды из смежных с ним водоносного и разделяющего пластов, непосредственно из которых откачка не ведется (рис. 5.2).

Если считать, что проявлением упругих запасов разделяющего пласта можно пренебречь, то дополнительное поступление воды в пласт обусловлено лишь перетеканием из смежного водоносного пласта через несжимаемый разделяющий слой (см. разделы 2.3.2 и 3.2.2).

L.L.LLJ J. -I- L1.J..

' / 1/1 ТТТТТГГ! / ГТ77 П 1 / /1 ! 7 i/I ТТ / /

Рис. 5.2. Схема взаимодействующих пластов

ВОПРОСЫ. От чего в этом варианте зависит интенсивность перетекания на единицу площади пласта? Как она меняется в процессе опыта, если запасы воды в питающем водоносном пласте весьма велики в сравнении с расходами перетекания? Когда начинается перетекание? Ответ на последний вопрос свяжите с упругоемкостью пород разделяющего пласта.

Несмотря на то, что реальные разделяющие пласты характеризуются довольно заметными упругими запасами, такой подход часто приводит к вполне удовлетворительным результатам: ввиду влияния макронеоднородности разделяющих пород по проницаемости их упругие запасы при откачках ограниченной продолжительности могут не проявляться в ощутимой мере, и время распространения возмущения через разделяющих пласт оказывается пренебрежимо малым.

В противном случае на ранних этапах опробования дополнительное поступление воды в основной пласт определяется преимущественно упругими запасами разделяющего пласта. В этот период влияние смежного водоносного горизонта может не учитываться, т.е. используется предпосылка о неограниченной мощности разделяющего пласта. По мере распространения возмущения до внешней границы этого пласта все большую роль в дополнительном питании начинает играть перетекание из смежного водоносного горизонта. Таким образом, при достаточно большом времени расчетная схема II-1 отражает одновременную сработку упругих запасов всего рассматриваемого комплекса взаимодействующих пластов (см. рис. 5.2).

В рамках схемы II -2 рассматривается движение в гетерогенных пластах упорядоченного (подсхема Н-2а) и неупорядоченного (подсхема II-26) строения.

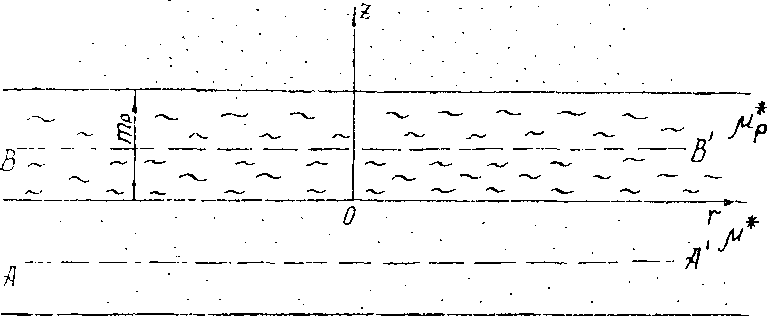

Подсхема Н-2а предполагает, что опробуемый пласт сложен чередующимися слоями пород с различными фильтрационными свойствами (рис. 5.3). При этом необходимо учитывать возможность перетока между слоями, обусловленного разностью напоров вдоль нормали к напластованию.

ВОПРОС. Почему этот фактор в случае профильно-неоднородного пласта имеет гораздо большее значение, чем в однородном пласте? Для ответа на вопрос вспомните о критериях (2.51) и рассмотрите двухслойный пласт при резко различающихся пьезопроводностях

слоев.

Решение задач в плановой постановке для данной схемы может быть безоговорочно оправданным только при близких значениях проницаемостей пород отдельных слоев (аналогия со схемой однородного изотропного пласта) или, наоборот, при резко различных значениях проницаемости, допускающих расчет скоростей с использованием предпосылок перетекания (см. раздел 2.3.2) (аналогия с комплексом взаимодействующих пластов). В противном случае наличие перетока между слоями и непостоянство напора по вертикали могут быть учтены лишь в рамках профильно-двухмерных расчетных моделей. При этом расчетная схема должна удовлетворять дополнительным условиям, отражающим равенство напоров и расходов перетока на контактах соседних слоев и равенство напоров в слоях на контуре вскрывающей их скважины. Последнее обстоятельство подчеркнем особо: важное отличие данной подсхемы от схемы пласта с перетеканием определяется характером опробования и конструкцией скважин (центральной и наблюдательных), допускающих переток вдоль ствола из одного водоносного слоя в другой.

к

UJJJJJJ.J. 11. UJJUlL

т I 4

о гт

ТТтУ$ГТ7ТТГ7ТПТПТГГГГг

Рис.5.3. Схема слоистого пласта

Подсхема II-26, в отличие от только что рассмотренной, относится к напорным пластам неупорядоченного строения, сложенным однородными трещиновато-пористыми породами. При откачке из таких пластов возникает разность напоров между трещинами и пористыми блоками, которой и определяется скорость оттока воды из слабопроницаемых блоков к секущим их трещинам. Ввиду неопределенности размеров и конфигураций блоков для качественного и количественного анализа фильтрационного процесса в этих условиях обычно прибегают к замене реальной неупорядоченной среды фиктивной моделью пласта упорядоченного строения. Чаще всего систему пород с двойной емкостью принято имитировать равномернослоистым пластом, состоящим из чередующихся слоев проницаемых и относительно водоупорных пород (рис. 5.4). В такой постановке фильтрация по трещинам уподобляется движению в проницаемых слоях, а фильтрация по блокам соответствует движению в пределах слабопроницаемых слоев, имеющих одинаковую мощность тр = тб. В общем случае, когда пористые блоки имеют произвольные размеры и форму, под тб следует понимать их некоторый усредненный (приведенный) размер, обеспечивающий ту же расчетную интенсивность изменения упругой емкости блоков, что и в реальном пласте.

Рис. 5.4. Схема равномернослоистого пласта

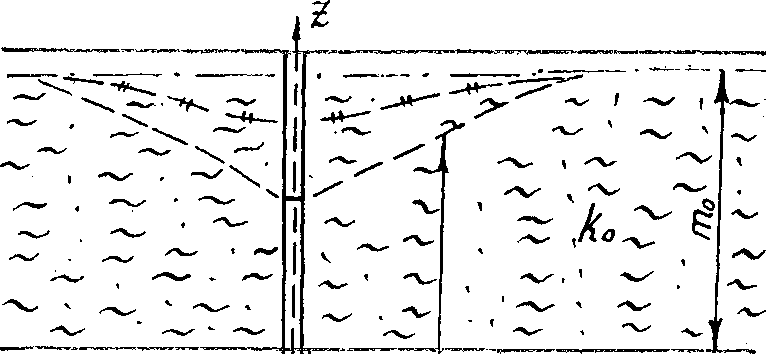

Безнапорный поток — схема III. Основной особенностью безнапорных потоков является наличие свободной поверхности, над которой располагается капиллярная зона, причем влияние последней сказывается главным образом на динамике гравитационной емкости.

Формирование фильтрационного потока в безнапорных пластах существенно зависит от их строения по вертикали. Наиболее характерным для горизонтов грунтовых вод является их двухслойное строение (рис. 5.5), когда верхняя часть потока представлена относительно слабопроницаемыми (покровными) отложениями (т.е. к0 < к). В этом случае, при значительном развитии потока в плане, когда область влияния заметнопревышает мощность пласта, можно использовать упрощенные представления о структуре потока, основанные на предпосылках перетекания (о горизонтальной фильтрации в нижнем слое и вертикальной фильтрации в верхнем слое), и учитывать лишь гравитационную емкость на свободной поверхности и упругую емкость в нижнем пласте.

![]()

![]()

/

![]()

/ / .

![]()

Рис. 5.5. Схема безнапорного двухслойного пласта:

1 - исходное положение уровней; 2 - положение свободной поверхности при откачке; 3 - напорная линия нижнего слоя при откачке

Реже в качестве расчетных принимаются схемы однородного и горизонтальнослоистого безнапорных потоков (см. раздел 2.5.2).

Наконец, следует заметить, что основные расчетные схемы базируются на предпосылке о сплошности среды, которая может оказаться неправомочной для крупноблочных трещиноватых пород (см. раздел 1.2). Однако использование теории, учитывающей индивидуальные характеристики трещин, при интерпретации опытнофильтрационных работ, как правило, не представляется возможным ввиду ограниченности исходной информации.