- •119991, Москва, гсп-1, Ленинский проспект, 6; Издательство мггу; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40 «ата»

- •Глава 1. Физические основы динамики

- •Глава 4. Исследование задач плановой

- •Глава 7. Применение принципов и методов динамики подземных вод при гидрогеологических опытных работах и наблюдениях 392

- •Глава 8. Использование методов динамики подземных вод при решении гидрогеологических и инженерногеологических проблем разработки месторождений твердых полезных ископаемых 451

- •Глава 1

- •Элементы гидростатики

- •Гидростатический напор

- •Элементы гидродинамики идеальной жидкости

- •Элементы гидродинамики реальной жидкости

- •О режимах движения

- •Общая физическая характеристика водонасыщенных горных пород

- •Геометрия пор и трещин в горных породах

- •Виды воды в горных породах с позиций задач динамики подземных вод

- •Водонасыщенные горные породы как сплошная среда

- •Подземная гидростатика (напряжения в водонасыщенных горных породах)

- •Емкостные свойства горных пород

- •Гравитационная емкость

- •Упругая емкость

- •Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

- •Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости

- •Ограничения на закон Дарси

- •Общие представления о статистической теории фильтрации

- •О напряженном состоянии горных пород в фильтрационном потоке (гидродинамическое давление)

- •Общая физическая характеристика

- •Физические основы моделирования геофильтрационных процессов

- •Глава 2 | математические основы теории

- •Гидродинамическая типизация условий движения подземных вод

- •Построение основных дифференциальных уравнений геофильтрации и математические основы моделирования фильтрационных процессов

- •Дифференциальные представления исходных физических закономерностей

- •Расчетная модель жесткого режима фильтрации

- •Расчетная модель упругого режима фильтрации

- •Основные дифференциальные уравнения плановой фильтрации

- •Плановая фильтрация в изолированном напорном пласте

- •Плановая напорная фильтрация при наличии перетекания

- •Плановая фильтрация в безнапорном пласте

- •Раздел 1.4), выражением р

- •Математическая модель плановой фильтрации — условия применимости и основные расчетные схемы

- •Об условиях применимости расчетной модели плановой фильтрации

- •Основные расчетные схемы плановой фильтрации

- •Глава 3

- •Плоскопараллельная (одномерная) стационарная фильтрация

- •0 Формуле Дюпюи и промежутке высачивания

- •Безнапорная фильтрация в слоистом пласте между двумя бассейнами (реками) при отсутствии, инфильтрации

- •Напорно-безнапорная фильтрация между двумя

- •Движение в планово-неоднородном напорном пласте

- •Безнапорное движение между двумя бассейнами (реками) в однородном пласте с наклонным водоупором при отсутствии инфильтрации

- •Плоскорадиальная (одномерная) стационарная фильтрация

- •Задача о фильтрации к скважине в круговом пласте

- •Задача о скважине в пласте с перетеканием

- •Решение задач двухмерной установившейся

- •Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •Общие принципы моделирования задач плановой стационарной фильтрации

- •Сплошные модели из электропроводной бумаги

- •Дискретные модели - сетки электрических сопротивлений

- •Простейшие одномерные решения и пути

- •Фундаментальное решение (задача о подпоре вблизи водохранилища)

- •Задача о плоскорадиальной фильтрации к скважине

- •О возможностях распространения решений

- •Аналитическое исследование нестационарных фильтрационных процессов методами интегральных преобразований

- •Моделирование нестационарных плановых потоков

- •Конечно-разностная форма дифференциальных уравнений

- •Аналоговое моделирование нестационарной фильтрации

- •Исходные представления о схемах численного

- •I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.

- •Особенности задач, связанных

- •Общая гидродинамическая характеристика

- •Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике при опытной откачке

- •Особенности фильтрационных процессов при опытных откачках

- •Основные расчетные схемы

- •Специфика геофильтрационных процессов в различных типовых условиях проведения опытных опробований

- •О некоторых гидрогеоиеханических эффектах

- •Особенности фильтрационного процесса при откачках из планово-ограниченных и планово-неоднородных пластов

- •Анализ влияния технических факторов

- •Значение несовершенства центральной скважины по степени вскрытия пласта

- •Значение несовершенства наблюдательных скважин по степени вскрытия пласта

- •Значение непостоянства расхода откачки

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Инерционность наблюдательных скважин

- •Принципы диагностики данных офр

- •Глава 6 I теория миграции подземных вод 1и основы теории влагопереноса

- •Конвективный перенос в подземных водах

- •Конвективный перенос, осложненный физико-химическими процессами

- •6.1.4. Задача об определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией)

- •Молекулярная диффузия и гидродисперсия

- •0 6.2.2. Задана о диффузион

- •Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах

- •Фундаментальное решение

- •Задача о запуске пакета индикатора

- •Особенности массопереноса в гетерогенных водоносных системах

- •Общие представления о макродисперсии

- •Макродисперсия в гетерогенных системах упорядоченного строения

- •Макродисперсия в гетерогенных системах неупорядоченного строения

- •Процессы теплопереноса в подземных водах — общие представления и простейшие задачи

- •Об аналогии между процессами тепло- и массопереноса

- •Определение миграционных параметров лабораторными методами

- •Опыты с относительно хорошо проницаемыми грунтами

- •Опыты с относительно слабопроницаемыми грунтами

- •Полевые опытно-миграционные работы

- •Общие вопросы индикаторного опробований водоносных пластов

- •Методика полевого индикаторного опробования

- •11 Мгновенный подъем концентрации индикатора и

- •3 Импульсный ввод — создание больших концентрации индикатора за весьма малый промежуток времени, в течение которого весь индикатор поступает в пласт.

- •Физические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении

- •Общая энергетическая характеристика процесса влагопереноса

- •Закон движения влаги*

- •Постановка и решение простейших задач вертикального влагопереноса

- •Дифференциальное уравнение и граничные условия

- •(Третье равенство); тогда

- •Простейшая задача вертикального просачивания

- •Особенности движения влаги при опробовании пород зоны аэрации наливами в шурфы

- •Глава 7

- •Методика постановки и проведения опытно-фильтрационных работ

- •Виды офо и области их применения

- •Постановка опытных опробований

- •Конструкция и расположение опытных скважин при откачке

- •Режим опытной откачки

- •Продолжительность опытной откачки

- •Определение фильтрационных параметров по данным режимных геофильтрационных наблюдений1

- •Общие представления

- •Прямое определение параметров

- •Прямое определение параметров на основе

- •Об интерпретации данных режимных наблюдений на эвм методами целенаправленного поиска

- •На модели проводится прогнозный расчет первоочередного водоотбора;

- •Методика опытно-миграционных работ1

- •Планирование миграционных опытов

- •Конкретные примеры

- •Общие положения

- •Геофильтрационные наблюдения вблизи бассейнов промышленных стоков

- •Наблюдения за качественным составом подземных вод

- •Общие принципы гидрогеологической схематизации в связи с постановкой опытных работ и наблюдений

- •Принцип непрерывности ггс

- •Принцип адаптации

- •Принцип обратной связи

- •Анализ деформаций и устойчивости пород при горных разработках

- •Осадка толщ горных пород при глубоком водопонижении

- •Оползни бортов карьеров, вызыванные напорными водами

- •Фильтрационные деформации пород вблизи горных выработок

- •Изучение деформаций горных пород над выработанным пространством

- •Обоснование дренажа как метода борьбы

- •Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах

- •Раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномерной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. Раздел

- •Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов

- •8.2.3. Водопонижение при проходке шахтного ствола

- •8.3.1. Обцая характеристика прогнозной ситуации

- •Прогноз процессов загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах

- •Цели прогноза и элементы предварительной схематизации

- •Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами

- •Основные представления о математическом ¥ моделировании процессов загрязнения подземных вод

- •Краевые условия фильтрации

Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

Закон Дарси

Термином «фильтрация» охватывается движение жидкости в насыщенной ею пористой среде, обусловленное наличием гидравлического градиента (перепада напоров).

Проведем следующий простейший эксперимент. Будем сначала пропускать воду через трубку длиной I с поперечным сечением со, заполненную песком, добиваясь при заданном перепаде напород на краях трубки А 7/постоянного расхода жидкости Q. Средняя скорость движения жидкости по порам:

v - Q

0 0)‘П’ (1.47)

где п — эффективная пористость песка.

Рассчитаем теперь по формуле Гагена-Пуазейля (см. раздел 1.1.5) среднюю скорость течения vd' в круглой трубке с поперечным

сечением ft)' =0)П Сопоставление vd и v&' покажет, что уже для трубок диаметром в несколько сантиметров v& « v^', причем разница в скоростях растет с увеличением поперечного сеченця трубы. Более того, значение vd от размеров этого сечения не зависит. Следовательно, при одинаковых суммарных поперечных сечениях потока (ft)' =(л)'П) сопротивление движению воды в трубке, заполненной песком, многократно возрастает.

Обдумывая этот эксперимент, мы можем теперь вернуться к понятию пора: изложенное позволяет определить поры как такие пустоты, для которых сопротивление движению жидкости обусловлено главным образом силами трения жидкости об их стенки и пристеночными эффектами. Очевидно, такое определение дает основа-

ние распространить термин «фильтрация» и на трещиноватые горные породы — если движение жидкости в них также характеризуется доминирующим значением сил трения жидкости о стенки.

Будучи частным случаем движения вязкой жидкости, фильтрация описывается общими уравнениями Навье-Стокса [17 J, которые являются отправным элементом анализа вязких течений в классической гидромеханике: в основе такого анализа лежит интегрирование этих уравнений при определенных краевых условиях. Однако с самого начала было ясно, что ввиду доминирующей роли пристеночных (пограничных) эффектов в сочетании с исключительно сложной геометрией порового пространства, решение уравнений Навье-Стокса для пористой или трещиноватой среды является задачей практически неосуществимой. Этот путь, естественно, был закрыт для построения теории фильтрации и, в частности, для теоретического приближения к основному закону движения подземных вод на базе физически обоснованных упрощений. Однако приведенные выше (см. раздел 1.1) общие соображения о движении вязкой жидкости оказываются все-таки полезными для априорной характеристики такого закона.

Во-первых, основной закон движения должен отразить связь между силами сопротивления и изменениями энергии потока. Как следует из априорных энергетических представлений, приведенных в разделе 1.1, это эквивалентно установлению связей между изменением величины гидростатического напора и работой сил внутреннего трения на одной и той же длине А /, отсчитываемой вдоль линии тока; иначе говоря, можно ожидать наличия функциональной (линейной)

ЛЯ

связи между величинами -ду и силами внутреннего трения. Так,

подобно изложенному в разделе 1.1.4, нетрудно показать, что для пористой среды, представленной системой капилляров, справедлива формула, аналогичная (1.20)

_ Дя Ыр )ж“Д7> (1.48)

гДе Уж =Рж'&

рж — плотность жидкости;

/тр ~ силы трения, приходящиеся на единицу объема пористой среды.

Во-вторых, можно ожидать, что связь между средней скоростью движения жидкости в порах v& и градиентом давления или напора

-ду будет носить линейный характер (движение ламинарное).

В-третьих, наконец, можно предположить, что для идеализированной пористой среды, представленной системой параллельных капилляров радиуса г у справедлива следующая зависимость, вытекающая из формулы Гагена-Пуазейля (1.18):

(1.49)

Q 8 Я, Д/ ’

где Q — суммарный расход N капилляров.

Так как для единичного поперечного сечения Q - v& п (см. формулу (1.47)), а N ———г-, то получаем отсюда ожидаемую

(1•#

структуру основного закона фильтрации в следующем виде:

_ %'Рж Дя V»~BH(1.50)

Й-Г" где B Y'

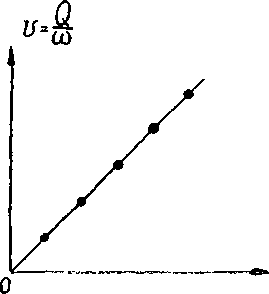

Проводя опыты по фильтрации воды в трубах, заполненных песком, А.Дарси установил (1856 г.), что результаты этих опытов дают в координатах Ц +/ четко выраженный прямолинейный график (рис. 1.21):

%=к1> (1.51)

где а)— площадь поперечного сечения трубы;

к — коэффициент пропорциональности, постоянный для данного опыта, точнее — для данной пары грунт-жидкость.

Отношение расхода жидкости ко всему поперечному сечению фильтрующей горной породы

£

ш=ху (1.52)

получило название скорости фильтрации. Эта расчетная величина более удобна на практике, чем действительная средняя скорость движения воды в порах vd, так как

она соотносится с легко замеряемым общим объемом горной породы: согласно формулы (1.47), очевидна связь:

(1.53)

v = vd-n

Рис. 1.21. График зависимости скорости фильтрации от градиента

ЗАМЕЧАНИЕ. С учетом требований, вытекающих из предпосылки сплошности среды, более корректное определение скорости фильтрации дается формулой

^Дюс|'

где 0)о — минимальная репрезентативная площадка.

форме:

Вводя в закон Дарси (1.51) скорость фильтрации, перепишем его в дифференциальной

(1.54)

дН

' Ы

v = -к

или в проекциях на координатные оси,

дН

дх

дН

ду

дН

dz

vx = -k

vy = -k

(1.55)

уг = -к

Такая форма записи позволяет утверждать, что вектор скорости фильтрации v связан со скалярным полем функции Н: вектор v в каждой точке (х уп z ) направлен по нормали к поверхности Н -

С/у C/j Сf

const, проходящей через эту точку, причем

где grad# —вектор-градиент функции #, т.е. вектор, координаты которого равны соответственно и -^у.

Переписывая формулу (1.56) в виде

v=grad (—£•#), (1.57)

приходим к выводу, что функция (р — — к'Н является потенциалом для вектора скорости фильтрации — согласно известным положениям теории поля [ 16 ].

Если свойства среды, задаваемые коэффициентом к, в разных направлениях различны и определяются составляющими кх ку kz, то для такой анизотропной среды1:

= _ ь iJf. IK. и дН

v* X'dx'2y ky’dy'Vz z dz ’ (1.58)

В дальнейшем опыты в фильтрационных трубах неоднократно проводились с различными жидкостями и закону Дарси был придан более общий вид:

kQP*g дН V Рж 31 ' (1.59)

где коэффициент пропорциональности к0 зависит только от свойств пористой среды.

Закон Дарси, подтвержденный многочисленными экспериментами [6, 10, 36], является по своей сути эмпирическим законом; строгое теоретическое доказательство его справедливости, несмотря на многочисленные попытки такого рода, отсутствует . Однако тот факт, что структура формулы (1.59) идентична выражению (1.50), полученному теоретическим анализом течения в системе капиллярных трубок, позволяет относиться к закону Дарси с большим доверием.

В работе [46 ] изучалась модель течения в среде, состоящей из набора шаров одинаковыхразмеров. Решая уравнения Навье-Стокса для этой модели численным методом (на ЭВМ), авторы показали, что закон Дарси дает для нее погрешность менее 1 %.

До сих пор мы говорили о законе фильтрации в пористых средах, очевидно, трещины в горных породах как водопроводящие пути имеют мало общего (по своей геометрии) с порами. Однако из сформулированных выше представлений становится ясно, что в тех трещиноватых породах, где скорость движения жидкости по трещинам определяется (в первую очередь и в основном) силами трения жидкости о стенки и пристеночными эффектами, должен быть также справедливым закон Дарси.

Здесь полезно привести известную формулу Буссинеска, согласно которой при сравнительно малых числах Рейнольдса средняя скорость Vj течения жидкости по щели шириной Ь с параллельными гладкими стенками подчиняется линейной зависимости:

*д~ 7‘ (1.60)

Если среднее расстояние между параллельными трещинами в горной породе равно 1т, то ее пустотность (аналог пористости) п = Ь/1т, и с учетом формулы (1.53) имеем для скорости фильтрации в системе параллельных гладких трещин формулу

Ъ2'РЖ'8 дН

дТ (1.60а)

Сопоставление этой формулы с выражением (1.59) подтверждает их аналогию. Конечно, приведенное представление фильтрующих трещин в горной породе является существенной идеализацией; однако опытный материал убедительно подтверждает, что и в реальных трещиноватых породах закон Дарси чаще всего выполняется с высокой степенью точности [6, 36 ].