- •119991, Москва, гсп-1, Ленинский проспект, 6; Издательство мггу; тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40 «ата»

- •Глава 1. Физические основы динамики

- •Глава 4. Исследование задач плановой

- •Глава 7. Применение принципов и методов динамики подземных вод при гидрогеологических опытных работах и наблюдениях 392

- •Глава 8. Использование методов динамики подземных вод при решении гидрогеологических и инженерногеологических проблем разработки месторождений твердых полезных ископаемых 451

- •Глава 1

- •Элементы гидростатики

- •Гидростатический напор

- •Элементы гидродинамики идеальной жидкости

- •Элементы гидродинамики реальной жидкости

- •О режимах движения

- •Общая физическая характеристика водонасыщенных горных пород

- •Геометрия пор и трещин в горных породах

- •Виды воды в горных породах с позиций задач динамики подземных вод

- •Водонасыщенные горные породы как сплошная среда

- •Подземная гидростатика (напряжения в водонасыщенных горных породах)

- •Емкостные свойства горных пород

- •Гравитационная емкость

- •Упругая емкость

- •Основной закон фильтрации и проницаемость горных пород

- •Коэффициент фильтрации и коэффициент проницаемости

- •Ограничения на закон Дарси

- •Общие представления о статистической теории фильтрации

- •О напряженном состоянии горных пород в фильтрационном потоке (гидродинамическое давление)

- •Общая физическая характеристика

- •Физические основы моделирования геофильтрационных процессов

- •Глава 2 | математические основы теории

- •Гидродинамическая типизация условий движения подземных вод

- •Построение основных дифференциальных уравнений геофильтрации и математические основы моделирования фильтрационных процессов

- •Дифференциальные представления исходных физических закономерностей

- •Расчетная модель жесткого режима фильтрации

- •Расчетная модель упругого режима фильтрации

- •Основные дифференциальные уравнения плановой фильтрации

- •Плановая фильтрация в изолированном напорном пласте

- •Плановая напорная фильтрация при наличии перетекания

- •Плановая фильтрация в безнапорном пласте

- •Раздел 1.4), выражением р

- •Математическая модель плановой фильтрации — условия применимости и основные расчетные схемы

- •Об условиях применимости расчетной модели плановой фильтрации

- •Основные расчетные схемы плановой фильтрации

- •Глава 3

- •Плоскопараллельная (одномерная) стационарная фильтрация

- •0 Формуле Дюпюи и промежутке высачивания

- •Безнапорная фильтрация в слоистом пласте между двумя бассейнами (реками) при отсутствии, инфильтрации

- •Напорно-безнапорная фильтрация между двумя

- •Движение в планово-неоднородном напорном пласте

- •Безнапорное движение между двумя бассейнами (реками) в однородном пласте с наклонным водоупором при отсутствии инфильтрации

- •Плоскорадиальная (одномерная) стационарная фильтрация

- •Задача о фильтрации к скважине в круговом пласте

- •Задача о скважине в пласте с перетеканием

- •Решение задач двухмерной установившейся

- •Метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений

- •Общие принципы моделирования задач плановой стационарной фильтрации

- •Сплошные модели из электропроводной бумаги

- •Дискретные модели - сетки электрических сопротивлений

- •Простейшие одномерные решения и пути

- •Фундаментальное решение (задача о подпоре вблизи водохранилища)

- •Задача о плоскорадиальной фильтрации к скважине

- •О возможностях распространения решений

- •Аналитическое исследование нестационарных фильтрационных процессов методами интегральных преобразований

- •Моделирование нестационарных плановых потоков

- •Конечно-разностная форма дифференциальных уравнений

- •Аналоговое моделирование нестационарной фильтрации

- •Исходные представления о схемах численного

- •I 4 I Записать и объяснить математические выражения для граничных условий на скважинах, работающих с постоянным расходом и с постоянным напором.

- •Особенности задач, связанных

- •Общая гидродинамическая характеристика

- •Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике при опытной откачке

- •Особенности фильтрационных процессов при опытных откачках

- •Основные расчетные схемы

- •Специфика геофильтрационных процессов в различных типовых условиях проведения опытных опробований

- •О некоторых гидрогеоиеханических эффектах

- •Особенности фильтрационного процесса при откачках из планово-ограниченных и планово-неоднородных пластов

- •Анализ влияния технических факторов

- •Значение несовершенства центральной скважины по степени вскрытия пласта

- •Значение несовершенства наблюдательных скважин по степени вскрытия пласта

- •Значение непостоянства расхода откачки

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Роль скин-эффекта центральной скважины

- •Инерционность наблюдательных скважин

- •Принципы диагностики данных офр

- •Глава 6 I теория миграции подземных вод 1и основы теории влагопереноса

- •Конвективный перенос в подземных водах

- •Конвективный перенос, осложненный физико-химическими процессами

- •6.1.4. Задача об определении скорости фильтрации скважинной резистивиметрией (термометрией)

- •Молекулярная диффузия и гидродисперсия

- •0 6.2.2. Задана о диффузион

- •Конвективно-дисперсионный перенос в однородных водоносных пластах

- •Фундаментальное решение

- •Задача о запуске пакета индикатора

- •Особенности массопереноса в гетерогенных водоносных системах

- •Общие представления о макродисперсии

- •Макродисперсия в гетерогенных системах упорядоченного строения

- •Макродисперсия в гетерогенных системах неупорядоченного строения

- •Процессы теплопереноса в подземных водах — общие представления и простейшие задачи

- •Об аналогии между процессами тепло- и массопереноса

- •Определение миграционных параметров лабораторными методами

- •Опыты с относительно хорошо проницаемыми грунтами

- •Опыты с относительно слабопроницаемыми грунтами

- •Полевые опытно-миграционные работы

- •Общие вопросы индикаторного опробований водоносных пластов

- •Методика полевого индикаторного опробования

- •11 Мгновенный подъем концентрации индикатора и

- •3 Импульсный ввод — создание больших концентрации индикатора за весьма малый промежуток времени, в течение которого весь индикатор поступает в пласт.

- •Физические основы влагопереноса в горных породах при неполном водонасыщении

- •Общая энергетическая характеристика процесса влагопереноса

- •Закон движения влаги*

- •Постановка и решение простейших задач вертикального влагопереноса

- •Дифференциальное уравнение и граничные условия

- •(Третье равенство); тогда

- •Простейшая задача вертикального просачивания

- •Особенности движения влаги при опробовании пород зоны аэрации наливами в шурфы

- •Глава 7

- •Методика постановки и проведения опытно-фильтрационных работ

- •Виды офо и области их применения

- •Постановка опытных опробований

- •Конструкция и расположение опытных скважин при откачке

- •Режим опытной откачки

- •Продолжительность опытной откачки

- •Определение фильтрационных параметров по данным режимных геофильтрационных наблюдений1

- •Общие представления

- •Прямое определение параметров

- •Прямое определение параметров на основе

- •Об интерпретации данных режимных наблюдений на эвм методами целенаправленного поиска

- •На модели проводится прогнозный расчет первоочередного водоотбора;

- •Методика опытно-миграционных работ1

- •Планирование миграционных опытов

- •Конкретные примеры

- •Общие положения

- •Геофильтрационные наблюдения вблизи бассейнов промышленных стоков

- •Наблюдения за качественным составом подземных вод

- •Общие принципы гидрогеологической схематизации в связи с постановкой опытных работ и наблюдений

- •Принцип непрерывности ггс

- •Принцип адаптации

- •Принцип обратной связи

- •Анализ деформаций и устойчивости пород при горных разработках

- •Осадка толщ горных пород при глубоком водопонижении

- •Оползни бортов карьеров, вызыванные напорными водами

- •Фильтрационные деформации пород вблизи горных выработок

- •Изучение деформаций горных пород над выработанным пространством

- •Обоснование дренажа как метода борьбы

- •Влияние дренажа на напряженное состояние пород в откосах

- •Раздел 8.3.3), нетрудно свести такой расчет к простейшей одномерной задаче о бесконечной цепочке скважин. Для этого используется метод эквивалентных фильтрационных сопротивлений (см. Раздел

- •Дренаж как метод борьбы с фильтрационными деформациями откосов

- •8.2.3. Водопонижение при проходке шахтного ствола

- •8.3.1. Обцая характеристика прогнозной ситуации

- •Прогноз процессов загрязнения подземных вод в горнодобывающих районах

- •Цели прогноза и элементы предварительной схематизации

- •Прогнозные оценки процессов загрязнения подземных вод аналитическими методами

- •Основные представления о математическом ¥ моделировании процессов загрязнения подземных вод

- •Краевые условия фильтрации

Упругая емкость

Рассмотрим водоносную линзу в песках, окруженных относительно водоупорными глинами. При вскрытии линзы скважиной фиксируется некоторый напор — вода в скважине устанавливается над верхней границей линзы. Откачивая из скважины воду, можно убедиться, что напорный уровень, постепенно понижаясь, будет еще довольно длительное время располагаться выше кровли линзы; пески при этом остаются полностью водонасыщенными, т.е. их гравитационная емкостьы не проявляется. Кроме того, приток воды к линзе со стороны исключен. Естественно, напрашивается вопрос, откуда же берется вода, откачиваемая скважиной?

На основании примера, рассчитанного нами в разделе

и из сказанного в разделе 1.3 мы уже догадываемся, что напорный водоносный комплекс может отдавать воду двумя путями [36, 43]:

|Т~] за счет сжатия породы при приложении к ней дополнительных эффективных напряжений или, что в какой-то степени эквивалентно, при уменьшении нейт

рал

ьных напряжений (см. раздел 1.3);

за счет расширения воды при уменьшении в ней гидростатического давления (см. раздел 1.1.1).

Оба эти механизма, определяющие упругую емкость водоносного комплекса, проявляются и в приведенном примере с линзой — при снижении напоров, обусловленном откачкой. Рассмотрим более подробно их количественную сторону. Для этого будем изучать поведение элементарного столбика (с единичной площадью поперечного сечения) в напорном пласте мощностью т, ограниченном водоупорами сверху и снизу (рис. 1.18). Вес жидкости в столбике G —у0'П'т\ исследуем его изменение

iF.

dG = dy0'(n-m) +y0'd‘(ti‘m)

J-JL

(1.32)

при снижении напора в пласте на величину I dH\ — — dH, причем, согласно изложенному в разделе 1.3,

ТУ

^~Г7-7-77^7-7^7!

ТУ

7~Т~Г7

Рис. 1.18. Схема к оценке упругой емкости пласта

dou - do0

JTJ К __ э

Го У О ’ (1.33)

где do3 и doH — соответственно приращения эффективного и нейтрального напряжений, условно связанные с изменением напора dH через величину объемного веса жидкости у0.

Согласно закону Гука для воды (1.1)

л уо А dyn =-j~r‘do

° Е0 (1.34)

При сжатии породы под дополнительными нагрузками объем ее уменьшается главным образом за счет пор и трещин, так как сами минеральные зерна сжимаются очень слабо. Показателем интенсивности уменьшения объема пор по мере нагружения служит коэффициент сжимаемости ас, равный изменению коэффициента пористости е, деленному на то приращение эффективного напряжения, которое привело к этому изменению:

_ de

Ип ’ (1.35)

где

е = ^ (см. раздел

1.2.1). £

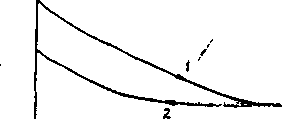

Для определения коэффициента сжимаемости порезультатам испытаний образцов горных пород строится график зависимости е —f (оJ, называемый компрессионной кривой (рис. 1.19); уклон графика отвечает коэффициенту сжимаемости. Характерные зна- 0 ~ ~*б>

чения параметра ас (в МПа'1) для

песков « 10'3 -КО'2; ДЛЯ ГЛИН « Рис. 1.19. Компрессион- 0,01-Ю,1. В трещиноватых поро- ?*™мпрессион-

дах сжимаемость трещинного

3 4 1

пространства отвечает значениям *» 10' -*-10' МПа' , но сжимаемость пористых блоков можетбыть большей на один-два порядка.

Выражение для изменения коэффициента пористости можно представить в виде

de — d'

п \ |

|

тп |

d-(m'n) |

1 —п \ |

|

т-( 1 —п) |

~ т-( 1 - п) ’ (1.36) |

где т (1 — п) — объем минерального скелета в выделенном столбике, считающийся неизменным (минеральные зерна практически несжимаемы) .

Объединяя выражения (1.32) - (1.36), получаем

dG -у0'ГП'П

•do.

(1.37)

'i <0

Е,+ е

\ в

Запишем теперь выражение для относительного изменения объема воды V в рассматриваемом объеме породы Vn, имея в виду, что V0 = nVn и doH = у0 dH:

ii

dV„ tidV.

Е. £

/

1 +£

где

о __ dG_

У п G п

*

V =

'doH — rj 'dH,

(1.38)

*

П

(1.39)

Уо

g + (1 п)'йс

Величина rj, называемая коэффициентом упругоем- кости горной породы [36], представляет сооой, таким образом, изменение объема жидкости в единице объема породы при единичном изменении напора. При снижении напора (dH < 0) количество жидкости в пласте уменьшается, т.е. каждая единица объема породы отдает объем воды, равный rj I dH I; соответственно с единицы площа-

ди пласта освобождается объем воды dV# равный 77**m \dH\, или

£Z?= *

dH Р (1.40)

где величина

—г] -т (1.41)

аналогична по смыслу коэффициенту гравитационной водоотдачи (см. формулу 1.31)) и называется коэффициентом упругой водоотдачи пласта.

Обратим внимание, что, как и параметр/а, величина/г* безраз-

♦

мерна, в то время как коэффициент у^ругоемкости rj имеет размерность, обратную длине (например, м~ ).

В выражение (1.39) для коэффициента упругоемко- сти входят два слагаемых, первой из которых отражает роль упругих деформаций воды, а второе — сжимаемость горной породы. С учетом приведенных ранее характерных значений ас и Ев нетрудно показать, что первое слагаемое имеет смысл принимать во внимание лишь в чисто трещиноватых породах; во всех остальных случаях доминирующим источником упругих запасов воды в пласте служит уменьшение объема порового пространства, обусловленное ростом эффективных напряжений при снижении напоров.

В целом абсолютные значения коэффициентов упру-

гоемкости 77* невелики (вм1): (0,5*5) • 10'4 —для песков; 10'4* 10"3 — для супесей и суглинков; 10 -НО" — для чисто трещиноватых пород (увеличиваясь примерно на порядок для типичных трещиновато-пористых пород - песчаников, известняков). Следовательно, при реальных мощностях водоносных горизонтов (метры, десятки метров) значения коэффициента упругой водоотдачи на один-два порядка меньше коэффициентов гравитационной емкости для тех же пород. Поэтому в безнапорных горизонтах, в которых при снижении уровней проявляются и гравитационные, и упругие запасы, последними

обычно пренебрегают, т.е. считают fi «ju.

Однако в суглинистых и глинистых грунтах, а также в

некоторых трещиновато-пористых породах значения/г и /г различаются не столь сильно. Попутно заметим, что, как ясно из только что приведенных величин коэффициентов упругоемкости, упругая водоотдача «водоупорных» пластов глинистого состава может оказаться заметно большей, чем у смежных водоносных пластов.

■* 1 —> ^1 ~

Рис. 1.20. Схематическая колонка нижней пачки осадочных пород Южно- Белозерского месторождения:

1 - породы кристаллического фундамента; 2 - органогенные известняки мощностью 30 м; 3 - бучакские пески мощностью 15 м; 4 - киевские глины мощностью 30 м

![]()

н

Последнее замечание касается не только глинистых водоупоров. Для примера рассмотрим разрез Южно-Белозер- ского железорудного месторождения (рис. 1.20). Здесь основные водоносные породы — бучакские п^ски — имеют проницаемость в 10 +10 раз большую, чем у подстилающих их пород — органогенных известняков; поэтому известняки в прогнозах водопритоков принимались за относительный водоупор. В дальнейшем оказалось, что водопонижающие скважины, оборудованные на пески, откачивали большей частью воду, поступавшую в пески из меловых пород.

ЗАДАЧА. Объясните описанный эффект количественно, принимая следующие исходные данные: коэффициент сжимаемости песков примерно раввд 0,005 МПа , известняков—0,03 МПа ; мощность песков 15 м, известняков 30 м. Снижение напоров в песках и в рудной толще (залегающей под известняками) составило Около 200 м.

При росте напоров в водоносном пласте (например, при нагнетании воды) имеют место противоположные эффекты — упругое расширение порового пространства (декомпрессия горной породы) и гидростатическое сжатие

поровой жидкости. В результате водоносный пласт принимает некоторое дополнительное количествоводы; соответствующая емкость пласта — на единицу его площади — характеризуется коэффициентом недостатка (упругого) насыщения. Величина его для многих пород, однако, заметно меньше, чем коэффициент упругой водоотдачи. Обусловлено это тем, что сжимаемость ряда пород (особенно песчано-глинистых) при приложении дополнительной нагрузки (рэ = у0 I dH I) существенно больше

обратных деформаций упругого расширения при снятии нагрузки той же абсолютной величины. На опытном графике сжимаемости (см. рис. 1.19) это обстоятельство отражается меньшим уклоном кривой декомпрессии в сравнении с уклоном компрессионной кривой (компрессионный гистерезис). Однако при многократном нагружении- разгружении, характерном для различных циклических колебаний напоров подземных вод, подобные гистерезис- ные явления в емкостных свойствах не играют практической роли.

Рассмотрим проявление упругого режима при колебаниях атмосферного давления, вызывающих, как известно, изменения уровней в колодцах и открытых пьезометрах.

ЗАДАЧА. Прежде чем читать последующий материал попытайтесь объяснить, почему перед грозой уровень воды в глубоких колодцах заметно повышается?

При рассмотрении этого эффекта следует учесть, что в данном случае имеет место изменение полного напряжения Оп, вызванное

колебаниями атмосферного давления Р; так как dOn — dPa, то равенство (1.28) приводит к формуле

d°H ~ dPа = ~ йоэ• (1.42)

Кроме того, суммарное изменение давления столба воды в скважине (при изменении уровня на величину dh) и атмосферного давления уравновешивается изменением гидростатического давления водоносного пласта, т.е.

y0-dh + dPa-dOH. (1.43)

Введем понятие барометрической эффективности BE как отношение изменения уровня воды в пьезометре dh к соответствующему изменению атмосферного давления в метрах водяного столба [42 ]:

BE=_Jh = dOH-dPa dO, = _ 1

dP/Yo dPa dOH+dO, 1 + do/dO;

a .44)

Но из закона Гука для объема воды VQ в единичном столбике

пласта (VQ = пт) имеем

do = -Е -^ = -Е -й1члй

Н У0 п-т

или, с учетом выражений (1.35) и (1.36),

поп 1

московский 2

ДИНАМИКА ПОДЗЕМНЫХ 4

вод 4

О, = ос-G„ =(Д„ — Д0)(1 -n)-z=y,-z, 44

/=^а«..с.й, ш 85

шшшш 145

^(4^)+f,(r'5)+£=°- 176

1±шл ' 280

ДШш§ 443

т.е. увеличение атмосферного давления вызывает падение уровня в колодце или пьезометре тем большее, чем меньше сжимаемость пород. Например, для грунтовых потоков в песках при £* 0,8 и о«0,05 МПа1 I BE I < 0,01, в то время как для глубокозалегающих (200+300 м) напорных песчаных пластов при * 0,002 МПа" и Е * 0,5 I ВЕ\ >0,1. Следовательно, перед грозой, при падении атмосферного давления на 2 кПа, уровень воды в скважине, пройденной на напорный пласт, поднимается на несколько сантиметров.

В заключение остается заметить, что, как и в случае гравитационной емкости, коэффициент упругой водоотдачи считается не зависящим от времени протекания процесса: в исходных зависимостях (1.34) и (1.35) деформации предполагались идущими синхронно с изменением напоров в пласте. В разделе 5.3 мы убедимся, что в некоторых комплексах пород это допущение справедливо лишь для достаточно длительных процессов.

Итак, в этом разделое мы ввели важные гидрогеологические параметры, характеризующие емкостные свойства водоносной системы — коэффициенты гравитационной и упругой водоотдачи. Данными параметрами определяются запасы воды в геологических структурах и поэтому их оценке уделяется особое внимание при гидрогеологических изысканиях. Об этой стороне дела мы поговорим в гл. 5, пока же — в последующих разделах мы будем предполагать параметры емкости заданными характеристиками изучаемых гидродинамических процессов.