- •Гребенкин с.С., Костенко в.К., Матлак е.С., Шафоростова м.Н., Завьялова е.Л., Бордюгов л.Г., Беляева а.Е., Рябичев в.Д., Топчий с.Е., Величко н.М., Перепелица б.А., Теросипов в.М.

- •Введение

- •1. Качество окружающей природной среды, признаки его ухудшения

- •2. Оценка взаимодействия общества и природы в условиях рыночной экономики

- •II, II II I

- •3. Нормативно-правовое регулирование в сфере взаимодействия общества и природы

- •3.1.4 Правовые способы охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности

- •3.1.5.1 Право пользования недрами

- •3.1.5.2 Право землепользования

- •3.1.5.3 Правовое регулирование использования и охраны вод

- •3.1.5.4 Правовая охрана атмосферного воздуха

- •3.1.6 Ответственность за нарушение природоохранного законодательства

- •3.1.7 Судебно-экологическая экспертиза – важное звено в борьбе с преступлениями против окружающей природной среды

- •3.1.8 Международное сотрудничество и правовая охрана окружающей природнойсреды

- •3.2 Экологическое нормирование как инструмент регулирования взаимодействия общества и природы

- •3.2.1 Нормирование качества окружающей природной среды

- •Нормирование химического загрязнения окружающей природной среды

- •Санитарно-гигиеническое регламентирование содержания химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- •Санитарно-гигиеническое регламентирование содержания химических веществ в водной среде

- •Санитарные требования к качеству воды

- •Общие (гигиенические) требования к качеству воды

- •Эпидемиологические требования к качеству воды

- •Санитарно-гигиеническое регламентирование содержания химических веществ в почве

- •Нормирование неионизирующих излучений

- •Нормативы предельно допустимых выбросов (пдв)

- •Нормативы предельно допустимых сбросов (пдс)

- •Предельно допустимое количество отходов на территории предприятия

- •Предельно допустимые нормы (пдн) антропогенной нагрузки на окружающую среду

- •3.3 Контроль состояния окружающей природной среды в окрестности горнодобывающего предприятия

- •3.3.1 Инженерно-методические вопросы обеспечения экологического контроля

- •3.3.2 Специальные методы и приборы измерения и контроля состояния окружающей природной среды

- •3.3.3 Организация наблюдений за состоянием окружающей природной среды (общие сведения)

- •3.3.4 Системы наблюдений за состоянием опс

- •3.3.4.1 Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

- •3.3.4.2 Наблюдения за состоянием природных вод

- •Расположение створов, их количество в пункте контроля

- •Вертикали и горизонтали створов

- •Периодический контроль показателей качества воды

- •Оперативный контроль показателей качества воды

- •Оценка качества поверхностных вод и эстуариев

- •3.3.4.3 Наблюдения за состоянием почв

- •3.3.5 Системы контроля в области охраны окружающей природной среды

- •3.3.5.1 Государственный инспекционный контроль

- •Инспекторские проверки

- •Общие методические требования к проведению инспекторской проверки предприятия

- •Государственный контроль состояния строительства природоохранных объектов

- •3.3.5.2 Производственный контроль

- •3.3.5.3 Общественный контроль

- •4. Концепции приемлемого экологического риска

- •4.1 Понятие экологического риска

- •4.2 Приемлемость экологического риска

- •4.3 Выделение проблем с различной степенью риска

- •5 Экологизация экономической деятельности – приоритетный подход к обеспечению качества окружающей природной среды

- •5.1 Интернализация внешних экологических эффектов (отрицательных экстерналий)

- •Модель а. Пигу

- •Модель р. Коуза

- •5.2 Принципы новой экологической бизнес-этики

- •5.3 Основные направления экологизации экономики

- •5. 4 Уровни экологизации экономики

- •Первый уровень экологизации (масштабы страны)

- •Второй уровень экологизации (масштабы промышленного предприятия)

- •Экологизация производства путем создания малоотходных технологий

- •Экологизация производства с помощью прямых (локальных) природоохранных мероприятий

- •6 Системное управление как инструмент экологизации на примере горного производства

- •6.1 Процессный подход к управлению

- •6.2 Системно-экологический подход – основа методологии экологического управления

- •Принципы методологии системного анализа

- •Основные признаки методологии системного подхода

- •6.3 Принципиальная модель системы экологического управления

- •Новые характерные особенности проектирования системы экологического управления на предприятиях природоэксплуатирующих отраслей народного хозяйства

- •6.4. Ресурсосбережение – приоритетная функция экологического управления

- •6.5. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей природной среды в Украине

- •6.5.1 Определение ценности природных ресурсов

- •Рентный подход

- •6.5.2 Методы оценки экологического эффекта и экологического ущерба от загрязнения окружающей природной среды

- •Рыночные методы оценки экологических эффектов

- •Оценка экономического ущерба от загрязнения и истощения окружающей природной среды

- •6.5.3 Экономическая эффективность затрат на мероприятия по охране окружающей природной среды

- •Экономическая эффективность природоохранных затрат

- •6.6 Финансовые аспекты рационального природопользования

- •6.6.1 Экологически ориентированная налоговая система

- •6.6.2 Льготное инвестиционное кредитование

- •6.6.3 Экологические займы

- •6.6.4 Залоговая система

- •6.6.5 Экологическое страхование

- •6.7 Природно-промышленные системы: классификация и функционирование

- •6.7.1 Природно-промышленная система – предмет исследования в экологии горного производства

- •6.7.3 Функциональная схема природно-промышленной системы

- •6.7.4 Источники воздействия на природную среду в горнодобывающей промышленности

- •6.8 Экологический менеджмент – стандартная модель экологического управления

- •Список использованной литературы

- •Шафоростова м.М. Організаційно-економічні інструменти ефективного надрокористування // Проблеми екології. – Донецьк: ДонНту, 2007. – № 1,2. – с. 139-143.

6.7 Природно-промышленные системы: классификация и функционирование

6.7.1 Природно-промышленная система – предмет исследования в экологии горного производства

В процессе любого промышленного производства (включая горнодобывающее) имеет место его взаимодействие с ОПС, вследствие чего возникает искусственная экологическая система, или природно-промышленная система (ППС). Она обладает структурой и специфическими особенностями функционирования. Последние составляют предмет исследования в экологии горного производства.

Элементарной ППС является нообиогеоценоз. Все его свойства и признаки могут переноситься на ППС более высокого ранга: любая ППС более высокого ранга включает в себя компоненты нообиогеоценоза. Структурной единицей более высокого ранга, чем нообиогеоценоз, является природно-промышленный комплекс (ППК) (рис. 6.16.), который возникает и длительное время функционирует в результате строительства и эксплуатации промышленного предприятия. Образуется новая экологическая система, активным компонентом которой становится промышленное предприятие, его технологические линии.

В структуру ППКвходят промышленные, природные, коммунально-бытовые и аграрные объекты, образующие звенья и функционирующие как единое целое.

Промышленное звено– главный компонент, определяющий направление и характер функционирования ППК в целом. В пределах его границ могут оказаться предприятия разных отраслей промышленности, которые в той или иной степени используют природные ресурсы района, нарушают или загрязняют ОПС. В составе промышленного звена выделяют: объекты основного производства; предприятия вспомогательного производства; объекты энергетики; организации, обеспечивающие строительство новых и реконструкцию действующих промышленных предприятий.

Промышленное звено производит чистую промышленную продукцию и продукцию в виде отходов. Чистой продукцией промышленного звена считается вся продукция:

отправляемая за пределы ППК для реализации;

предназначенная для удовлетворения собственных нужд ППК (коммунально-бытового звена);

предназначенная для поддержания заданной продуктивности (качества) экологической системы района.

Продукция в виде отходов классифицируется как безвозвратные потери.

Коммунально-бытовое звено обеспечивает жизнедеятельность людей, занятых на промышленных предприятиях и по производству другой продукции ППК (например, сельскохозяйственной). Продукцией этого звена являются продукты потребления, разного рода услуги для населения, а также отходы, образующиеся на коммунально-бытовых предприятиях.

Аграрное звено (агрокомплекс) – это вся экологическая система района (сельскохозяйственные, лесные угодья, водоемы и др.) в зоне действия промышленного предприятия. Она располагает определенными экологическими, технологическими, энергетическими и трудовыми ресурсами. Продукция этого звена включает в себя продукты, получаемые с сельскохозяйственных угодий, животноводства, природных объектов (лесов, водоемов и др.), а также рекультивируемых участков. Она может иметь не меньшую ценность, чем продукция промышленного звена и даже превосходить ее.

Состояние и продуктивность элементов экологической системы района определяется: 1) природными условиями района; 2) характером и интенсивностью воздействия предприятий, звеньев ППК на ОПС; 3) эффективностью восстановления и поддержания продуктивности природных

Рис. 6.16 – Принципиальная блок-схема функциональной структуры ( по Б.А. Иванову)

объектов на заданном уровне с помощью специальных агротехнических, лесохозяйственных, мелиоративных и других мер.

Анализ структуры любого ППК должен осуществляться с учетом его тесного взаимодействия с абиотическими, биотическими и ранее возникшими антропогенными факторами. В основе такого взаимодействия лежит постоянно происходящий обмен веществом, энергией и информацией между отдельными компонентами ППК.

Обмен веществом между объектами ППК осуществляется путем вовлечения в материальное производство определенных технологических и природных ресурсов, в процессе которого создается продукция ППК. Ресурсы, не вошедшие в продукт труда, образуют отходы и возвращаются в ОПС. Общее количество веществ, вовлекаемых в производство и выходящих из него в границах ППК, остается примерно постоянным. Это дает возможность: а) составить материальный баланс всего производственного процесса; б) оценить на его основе количественные и качественные превращения веществ и определить места их входа и выхода из технологического процесса производства; в) определить пути дальнейшего распространения твердых отходов, выбросов и сбросов производства в экологической системе района; г) оценить качественные и количественные экологические изменения.

Обмен энергией между компонентами ППК происходит путем превращения природных источников энергии в энергетические ресурсы производства, а также путем выделения в окружающую среду неиспользованной в производстве доли энергии. Большое значение имеет накопление и использование солнечной энергии живыми компонентами ППК.

Обмен информацией – одно из определяющих условий функционирования ППК. Он позволяет судить о состоянии отдельных компонентов и вносить коррективы в процессы обмена веществом и энергией. Информация может носить как естественный характер (выражаясь через изменение свойств природных компонентов), так и искусственный (посредством мониторинга, создания автоматизированных систем информации).

Для ППК характерно то, что в нем процессы обмена веществом и энергией, а также информацией могут контролироваться и направляться с помощью определенных инженерных мероприятий. Наличие такой возможности служит основой для повышения эффективности использования и охраны природных ресурсов в рамках ППК. Тем самым поддерживается значимость ППК, как динамически устойчивой и относительно самостоятельной структурной единицы ноосферы. Именно ППК (по оценке Мирзаева Г.Г., Иванова Б. А.) целесообразно брать за основу в качестве структурной единицы ноосферы, при организации рационального взаимодействия общества и природы, учитывая одновременно абиотические, биотические и антропогенные факторы района расположения предприятия.

Рационально функционирующий ППК должен характеризоваться минимальными энергетическими, материальными, трудовыми и другими затратами при условии достижения запланированного уровня производительности труда по выпуску необходимого объема и определенного качества промышленной и сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения установленных нормативов качества водного и воздушного бассейнов и обеспечения оптимальной продуктивности всех угодий.

На современном этапе развития экономики все более важное место занимает формирование еще более крупных структурных единиц ноосферы:

территориально-промышленных комплексов (ТПК);

горнопромышленных районов (ГПР);

промышленных узлов (ПУ) и др.

В состав каждой такой структурной единицы (например, ТПК) входят отдельные (но функционально или территориально связанные) ППК, которые действуют на базе крупных промышленных объектов (шахт, заводов, обогатительных фабрик).

Хозяйственная деятельность в пределах ТПК в современных условиях также тесно связана с необходимостью решения проблемы рационального использования природных ресурсов, охраны ОПС и обеспечения экологической безопасности охраны ОПС. Это предопределяется такими причинами, как:

неизученность процессов потенциальных экологических изменений природной среды в зоне влияния крупных промышленных объектов и малый опыт по устранению последствий этого влияния;

организационные трудности, связанные с межведомственным характером использования минеральных, водных, земельных и других ресурсов.

Поиск путей решения проблемы продолжается.

Виды структур природно-промышленных систем

Под структурой ППС понимается состав и взаимное расположение ее компонентов и элементов, определяющих характер и направление функционирования системы. В зависимости от назначения и целей использования выделяют четыре типа структур ППС: компонентную, иерархическую, функциональную и морфологическую. Каждая структура ППС выражается набором соответствующих структурных единиц.

Компонентная структура. Под компонентами ППС понимают ее однородные по составу части, наделенные определенными функциональными признаками. Каждая ППС содержит два типа структурных единиц: сообщества (экотоп, биоценоз, нооценоз); компоненты (литосфера, гидросфера, атмосфера, фитоценоз, зооценоз, микробоценоз, общество, средства труда и продукты труда).

Иерархическая структура. В ней рассматриваются понятия четырех иерархий: пространства, времени, организации, научных исследований.

Пространственная иерархия. Структура отражает взаимное расположение ППС различного уровня на конкретной площади. Высший уровень представляет глобальная иерархия, т. е. ноосфера, как совокупность систем регионального уровня, например типа ТПК, а каждый ППК может быть расчленен на несколько элементарных нообиоценозов.

Иерархия времени. Отражает возможность прогнозирования появления новых структурных элементов ППС в результате строительства промышленных объектов или расширения зоны воздействия производства (например, при подвигании фронта очистных работ при подземной разработке угля).

Иерархия организации ППС. Раскрывает уровни структурной организации объектов. Уровни организации выделяют в трех средах: биотической; абиотической; производственной (социальной).

Всего в каждой среде различают четыре уровня организации ППС: элемент, подсистема, система и надсистема. При этом каждый уровень организации содержит специфические структурные единицы. Так, элементы включают гены, клетки, органы, организмы, популяции; подсистемы – компоненты и сообщества; системы – биогеоценоз, антропоценоз, нообиогеоценоз; надсистемы – ППК, ТПК.

Иерархия научных исследований. В инженерной экологии имеет четыре уровня детализации:

1 - объектами исследования являются системы;

2 - объектами исследования являются сообщества;

3 - объектами исследования являются компоненты;

4 - объектами исследования являются элементы.

Функциональная структура. В данной структуре раскрывается взаимодействие структурных единиц, выявляются структурные единицы, которые оказывают влияние, и воздействие на реципиентов (население, другие предприятия) с указанием «адреса» последних и наконец, выделяются те структурные единицы (реципиенты), в которых проявляются последствия воздействия.

Под взаимодействием промышленного (горного) производства с ОПС понимается процесс обмена веществом, энергией и информацией, в результате которого, с одной стороны, обеспечивается получение полезной промышленной продукции, а с другой имеют место качественные и количественные изменения в компонентах окружающей среды, вследствие поступления в нее также веществ и энергии, но уже в виде выбросов, сбросов, твердых отходов. Взаимодействие производства с ОПС обусловливает образование природно-технологического процесса (рис. 6.17). Он сопровождается изъятием из природной среды природных ресурсов, которые используются для обеспечения регламента процесса.

Эффективность функционирования природно-технологического процесса определяется качественными и количественными показателями использования ресурсов и их состояния, к которым относятся:

интенсивность использования (И, м3/с ; г/с ; т/год);

степень использования (Н, усл. ед., % доли);

эффективность использования (Э, усл. ед).

Технологический

процесс

Природный

процесс

Природно-технологический

процесс

Продукция

Продукция

Рисунок

6.17 – Природно-технологический процесс

(по Б.А Иванову)

Показатели интенсивности использования природных ресурсов характеризуют величину их поступления в технологический процесс в единицу времени или выхода из технологического процесса.

Показатели степени использования природных ресурсов определяются в относительных единицах и характеризуют количество ресурса, оказавшегося в составе продукции, от общего его количества, поступившего в процесс.

Показатели эффективности использования природных ресурсов определяются путем сравнительной оценки интенсивности и степени использования с нормативными значениями или лучшими достижениями в отрасли, отечественной и зарубежной практики.

Под влиянием (effekt) промышленного (горного) производства на природную среду понимается процесс обмена веществом, энергией или информацией с природными компонентами, в результате которого в окружающей среде происходят количественные изменения, но не превышающие предельно допустимых значений.

Под воздействием (impact) промышленного (горного) производства на природную среду понимается процесс обмена веществом, энергией или информацией с природными компонентами, в результате, которого в них происходят качественные и количественные изменения (нарушения или загрязнения), превышающие предельно допустимые нормативы. В этом случае для поддержания определенного качества природного компонента требуется проведение соответствующих природоохранных мероприятий.

Воздействие характеризуется следующими показателями (индикаторами в объекте воздействия):

интенсивность воздействия (I , г/с, кг/ч, Т/год, га/год, м2/ с);

степень воздействия (N ,%);

опасность воздействия (j).

Структурные и функциональные изменения в ОПС проявляются в виде нарушений (изменении числа, формы и расположения элементов и компонентов природной среды) и загрязнений (выделении в результате техпроцессов газообразных, жидких, твердых отходов и их проникновение в природные компоненты с последующим накоплением, рассеиванием или миграцией).

Условно нарушение представляет собой количественную характеристику, а загрязнение качественную. Нарушениям и загрязнениям присущи различные формы. Форма нарушения или загрязнения - это оконтуренная границей (в виде контура или ареала) структурная единица ППС, возникшая в результате воздействия производства в каком-либо природном компоненте. Для обозначения границ нарушений и загрязнений используют элементы: контур, ареал, слой, зона. Первые два из них (контур и ареал) применяют для обозначения нарушений и загрязнений в ППС как бы в одной плоскости - «поверхности земли».

Контур обычно характеризует нарушение и представляет собой границу, отделяющую компоненты или элементы системы друг от друга (условно показывается на карте-схеме) и соответствующую конфигурации в натуре.

Ареал – это оконтуренное пространство, в котором элементы ППС находятся в рассеянной (неоднородной) форме, что характерно для процесса загрязнения природной среды. Границей ареала служит некая условная линия, являющаяся геометрическим местом точек с одинаковой концентрацией вредных веществ в той или иной среде (почва, атмосфера, вода). Границы форм загрязнений очень подвижны, изменчивы в пространстве и времени, связаны с технологией и зависят также от природных условий. Поэтому их фиксирование является сложным методологическим и практическим процессом.

Классификация типов и групп нарушений и загрязнений в зоне действия горнодобывающих предприятий, предложенная Ивановым Б.Д. и Мирзаевым Г.Г., а также их форм предоставлена в табл. 6.8 и 6.9. Видно, что различают геомеханические; гидродинамические, аэродинамические и биоморфологические типы нарушений, а также геохимические, гидросферные, атмосферные и биоценотические типы загрязнений.

Таблица 6.8 – Основные формы и характеристики нарушения природных компонентов в зоне действия горного производства (по данным Б.А. Иванова и Г.Г. Мирзаева)

|

Тип |

Группа |

Форма |

Параметр |

Обозна-чение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Г е о м е х а н и ч е с к и е |

Деформация массива пород и земной поверхности |

Изменение напряженно-деформированного состояния, появление зон повышенных (ударо - и выбросоопасных) и пониженных напряжений. |

Глубина, м Ширина (длина), м Объем, м3 Коэффициент: повышение (понижение) напряжений |

Нн Вн Vн Кн |

|

Развитие зон трещиноватости (или уплотнения) массива вмещающих пород в зоне ведения горных работ. |

Глубина, м Ширина (длина), м Объем, м3 Коэффициент: трещиноватости (уплотнения) |

Нт Вт Vт Кт | ||

|

Уплотнение поверхностного слоя

|

Глубина, м Ширина, м Площадь, м2(га) Коэффициент: уплотнения |

Нуп nуп Sуп Куп | ||

|

Разрыхление поверхностного слоя

|

Глубина, м Ширина, м Площадь, м2 (га) Коэффициент: разрыхления |

Нр nр Sр Кр | ||

|

Прогиб поверхности без разрывов сплошности

|

Глубина, м Ширина (длина), м Площадь, м2 (га) Угол наклона, град Глубина уровня грунтовых вод, м |

Нпр nпр Sпр

hпр | ||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Г е о м е х а н и ч е с к и е |

Деформация массива пород и земной поверхности |

Прогиб поверхности с разрывами и появлением трещин

|

Глубина, м Раскрытие, м Длина, м Ширина зоны, м Площадь, м2 (га)

|

Нт

lт nт Sт

|

|

Провалы |

Конусообразные (кольцевые)

|

Глубина, м Диаметр, м Угол откоса, град Площадь, м2 (га)

|

Нкол Dкол

Sкол

| |

|

Каньонообразные

|

Глубина (max,min), м Ширина (длина), м Угол откоса, град Площадь, м2 (га) |

Нкан

nкан

Sкан | ||

|

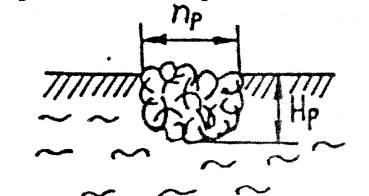

Котловинные

|

Глубина (max,min), м Ширина (длина), м Угол откоса, град Площадь, м2 (га) |

Нкотл

nкотл

Sкотл | ||

|

Террасированные

|

Высота (глубина), м Ширина (длина), м Угол откоса, град Площадь, м2 (га) |

Нтер

nтер

Sтер | ||

|

Выемки |

Карьерные

|

Глубина, м Ширина (длина), м Угол откоса, град Площадь, м2 (га) Объем, м3

|

Нкар nкар

Sкар Vкар

| |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Г е о м е х а н и ч е с к и е

|

Выемки |

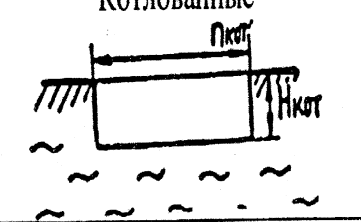

Котлованные

|

Глубина, м Ширина (длина), м Площадь, м2 (га) Объем, м3

|

Нкот nкот Sкот Vкот

|

|

Траншейные

|

Глубина, м Ширина (длина), м Угол откоса, град Площадь, м2 (га)

|

Нтр nтр

Sтр

| ||

|

Резервные (придорожные)

|

Глубина, м Ширина (длина), м Площадь, м2 (га)

|

Нрез nрез Sрез

| ||

|

Придонные |

Глубина, м Ширина (длина), м Площадь, м2 (га) |

Нп nп Sп | ||

|

Насыпи

|

Отвальные

|

Высота , м Ширина (длина), м Угол откоса, град Площадь основания поверхности, м2(га) Объем, м3 |

Нотв nотв

Sотв

Sтов

Vотв | |

|

Гидротехнические

|

Высота, м Ширина дамбы, м Ширина (длина) ложа, м Площадь, м2(га) Объем, м3 |

Нг nд nл

Sг Vг | ||

|

Дорожные и кавальерные

|

Ширина, м дороги кавальера Высота, м Площадь, м2 (га) |

nд nк Нд Sд | ||

|

Застройки

|

Отдельные здания и сооружения, промплощадки; транспортные, энергетические и другие коммуникации; жилой массив.

|

Высота, м Длина, м Ширина, м Площадь, м2(га)

|

Нз lз nз Sз

| |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Г и д р о д и н а м и ч е с к и е

|

Поверхностные (гидрологические) |

Зарегулирование водохранилища, канала

|

Длина, м Скорость, м/с Длина береговой линии, км Глубина, м Площадь, м2 (га) Объем, тыс. м3 |

lзар

lбер

Нзар Sзар Vзар |

|

Затопление рельефа, водоема, водопотока

|

Подъем уровня воды, м Площадь затопления, м2 (га) Объем, тыс. м3 |

Sзат

Vзат | ||

|

Истощение водотоков и водоемов

|

Забор воды, м3/с Зеркало воды, м2 Изменение объема, тыс. км |

Qист Sист

| ||

|

Подземные (гидрогеологические)

|

Затопление и подтопление

|

Глубина, м Ширина (длина), м Площадь, м2 (га) Изменение уровня грунтовых вод, м |

Нз,Нп nз, nп Sз, Sп

| |

|

Осушение (образование депрессионных воронок)

|

Радиус (диаметр) воронки депрессии, м Площадь, м2 (га) Изменение уровня грунтовых вод, м

|

Rдеп

Sос

| ||

|

Заводнение

|

Расход, м3/с Объем, м3 Радиус (диаметр) распространения, м Площадь, м2(га) |

Qзав Vзав Rзав

Sзав | ||

|

Подпор

|

Изменение уровня грунтовых вод, м Ширина затопления, м Площадь затопления, м2 |

nпод

Sпод |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

А э р о д и н а м и ч е с к и е

|

Приземные |

Разряжение (зона аэродинамической ветровой тени)

|

Высота препятствия, м Ширина препятствия, м Высота зоны, м Ширина зоны, м Изменение скорости, м/с |

h

b

h0 x0

|

|

Возмущение по направлению

|

Высота препятствия, м Угол отклонения направления, град Длина (ширина) зоны возмущения, м |

h

lв | ||

|

Температурные инверсии

|

Площадь "острова тепла", м2 (га) Высота "острова тепла", м Повышение температуры, 0С |

Sт

Нт

| ||

|

Б и о м о р ф о л о г и ч е с к и е

|

Фитоценотичекие

|

Повреждение (угнетение доминаций, уменьшение продуктивности и ареала распространения)

|

Площадь, м2 (га) Ширина (длина), м Число видов, шт. Объем, м3 Снижение продуктивности, ц/м2 |

Sповр nповр Nповр Vповр Р |

|

Уничтожение (подмена доминанты в фитоценозе)

|

Площадь, м2 (га) Ширина (длина), м Число видов, шт. Объем, м3 |

Sун nун Nун Vун | ||

|

Зооценотические

|

Распугивание, уничтожение

|

Количество животных Ареал места обитания, м2(га) |

N

S' |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Б и о м о р ф о л о г и ч е с к и е

|

Зооценотические

|

Интродукция (изменение видового состава зооценоза)

|

Число видов, шт Снижение (увеличение) продуктивности, ц/м2 |

N

|

|

Микробоценотические

|

Повреждение (угнетение), уничтожение, интродукция (изменение видового состава микробоценоза)

|

Число видов, шт Ареал места обитания, м2(га) Число микроорганизмов одного вида на 1м |

N S

Nв

|

Таблица 6.9 – Основные формы и характеристики загрязнения природных компонентов в зоне действия горного производства (по данным Б.А. Иванова и Г.Г. Мирзаева)

|

Тип |

Группа |

Форма |

Параметр |

Обозначение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Геохимические (литосферные) |

Поверхностные |

Засорение земной поверхности твердыми, нерастворимыми веществами. Запыление тонкодисперсными пылеватыми веществами. Замазучивание, загрязнение нефтепродуктами. Закисление (растворимыми соединениями) рН<6,5. Раскисление (засоление) рН<8,5. Минерализация (заряжение) тяжелых металлов (мышьяка, ртути, радиоактивных веществ и т.д.). |

Площадь, м2 (га) Толщина слоя, м Интенсивность распространения, м\год Глубина, м Площадь, м2 (га) Интенсивность распространения, м\год Концентрация веществ в почвах, мг/кг |

S3поов Н3пов I3пов

S3ф Н3ф I3ф

Сі |

|

Тип |

Группа |

Форма |

Параметр |

Обозначение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Геохимические (литосферные) |

Подземные |

Заиливание (глинистыми частицами и другими металлами). Загрязнение растворами металлов органических и других соединений. Захоронение.

|

Площадь, м2 (га) Мощность слоя, м Концентрация веществ в почвах, мг/кг |

S3поод m3под Сі |

|

Гидросферные |

Сапрбные (органические) |

Евтрофия. Гипертрофия.

|

Распространенный кислород, %, мг/л. Прозрачность воды по диску Секки, м БПК5, мг/л О2/л БПК20, мг/л О2/л Перманганатная окисляемость по Кубелю, мг О2/л Аммоний солевой, мг/л Нитраты, мг/л Нитриты, мг/л Фосфаты, мг/л Сероводород, мг/л Площадь, м2 (га) Объем, м3 Численность микроорганизмов, экз/м2 Продуктивность водоема, т/га/год |

|

|

Голобные (соленые) |

Засоление (полиголобные, бетамезоголобные, альфамезоголобные), соленость 1-15 г/кг. Засоление (полиголобные, шиперголобные); соленость 15-30 г/кг и более.

|

Соленость, г/кг Катионы, мг/л кальций натрий калий магний Анионы, мг/л |

| |

|

Тип |

Группа |

Форма |

Параметр |

Обозна-чение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Гидросферные

|

Голобные (соленые) |

|

хлориды сульфаты Площадь, м2 (га) Продуктивность водоема, т/га/год

|

S3поод П3поод |

|

Загрязнения растворимыми химическими твердыми, жидкими и газообразными веществами |

Закисление: нормальные 6,5-8,5 кисловатые 6,4-5,0 кислые <5,0 подщелочные 8,6-9,5 щелочные >9,5. |

рН Площадь, м2 (га) Объем, м3 Продуктивность водоема, т/га/год |

S3зак Vзак Пзак

| |

|

Минерализация: очень мягкие 1,5 мягкие 1,51-3,0 умеренно жесткие 3,01-6,0 жесткие 6,01-9,0 очень жесткие 9,0 |

Жесткость, мг/л Площадь, м2 (га) Объем, м3 Продуктивность водоема, т/га/год |

S3мин Vмин Пмин

| ||

|

Замутнение (взвешенными веществами).

|

Концентрация веществ, мг/кг Площадь, м2 (га) Объем, м3 Продуктивность водоема, т/га/год |

Сі

S3зам Vзам Пзам

| ||

|

Загазованность (растворение газов SO2,CO2и др.).

|

Концентрация, см3/л Площадь, м2 (га)

|

Сі

S3заг

| ||

|

Атмосферные |

Газообразными и парообразными веществами

|

Загазованность (серистый ангедрид, оксид углерода, оксиды азота, соединение фтора, сероуглерод, хлор).

|

Концентрация в приземном слое атмосферы, мг3/л Расстояние от источника загрязнения, м

|

Сі

хі |

|

Тип |

Группа |

Форма |

Параметр |

Обозна-чение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Атмосферные |

Газообразными и парообразными веществами

|

Заражение кислотами, цианидами, ртутью, углеводородами, фенолами, органическими соединениями.

|

Площадь загрязненной территории, м2 (га) Вид территории |

S3а

|

|

Жидкими

|

Супертонким туманом (0,5* 10-6мкм). Тонкодисперсным. Грубодисперсным. Брызгами (10*10-6мкм). |

Размеры частиц, мкм Концентрация, мг3/л Расстояние, м Площадь, м2 (га) Вид территории |

dч

Сі

хі S

| |

|

Твердыми

|

Запыление: пыль органическая и неорганическая (1-10)*10-6мкм сажа (10-50) )*10-6мкм смолистые вещества 50*10-6мкм Заражение канцерогенными веществами (свинец, соединения свинца и др.) до 10-6мкм. Задымление.

|

Концентрация, мг3/л Площадь загрязненной территории, м2 (га) Вид территории Расстояние от источника загрязнения, м

см. пункт "Запыление" |

Сі

Sта

хі

| |

|

Биоценотические |

Фитоценоза |

Самозаростание. Некроз.

|

Количество видов, шт/м2 Ареал распространения, м2(га) Интенсивность распространения, м |

N3

S3

l3 |

|

Зоо- и микробо-ценоз |

Увеличение численности определенного вида животных и микроорганизмов (размножение). |

|

| |

|

Тип |

Группа |

Форма |

Параметр |

Обозна-чение |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Биоценотические |

Зоо- и микробо-ценоз |

|

Количество видов, шт/м2 Ареал распространения, м2(га) Интенсивность распространения, м |

N3

S3

l3 |

Элемент «слой»применяется для дифференциации нарушений и загрязнений в ППС «по вертикали».

Наконец, наиболее крупным объемно-пространственным элементом морфологической структуры является зона. Рекомендуется для отражения морфологической структуры ППС выделение трех зон: структурной, функциональной и информационной перестройки.

Зону структурной перестройкиформирует совокупность контуров выделенных форм нарушений. Границей этой зоны является непрерывная ломаная линия, проходящая по внешним сторонам форм нарушений. При этом в пределах зоны могут оказаться отдельные ненарушенные части компонентов природной среды.

В зону функциональной перестройкивходят площади ППС, оказавшиеся внутри ареалов, рассмотренных выше форм загрязнения природных сред (атмосфера, гидросфера и др.). Такую зону можно выделять как по каждому компоненту природной среды, так и по их совокупности. Вследствие наличия процессов массопереноса загрязняющих веществ в атмосфере и гидросфере зона функциональной перестройки имеет большую протяженность, определяя тем самым границы ППС в целом.

Границы зон структурной и функциональной перестройки устанавливаются с помощью аналитических, лабораторных, натурных, дистанционных исследований, а также путем изучения характера технологического процесса производства, определения параметров воздействия, а затем моделирования природно-промышленного процесса. Они могут быть определены по состоянию растительных компонентов, распространению животных и микроорганизмов, свойствам и составу косных компонентов (почв, грунтов и поверхностных вод, воздуха), которые выступают в роли индикаторов качества природной среды. Следует иметь в виду, что граница зоны функциональной перестройки представляет собой условную грань – между влиянием производства на природную среду и отсутствием этого влияния. Поэтому между границей зоны функциональной перестройки и местом достижения фонового значения концентраций веществ во всех природных компонентах целесообразно выделить еще одну зону –зону информационной перестройки,в пределах которой концентрации выбрасываемых вредных веществ меньше предельно допустимых, но выше кларковых. Изменения в ней не вызывают перестройки структуры или характера функционирования природных систем, но могут влиять на информационные признаки (наследственность), приводить к накоплению вредных веществ, стать причиной мутагенеза и т. д. Кроме этого, в данной зоне продуктивность природных биогеоценозов, агроценозов, водных объектов и др., практически сохраняется на уровне, соответствующем отсутствию влияния производства.