- •Болезни печени

- •Стадии печёночной комы

- •Морфологические изменения в печени

- •Хронический гепатит g

- •Паразитарные поражения

- •Алкогольное поражение печени

- •Цирроз печени

- •Гемохроматоз

- •Циркуляторные расстройства в печени

- •Опухоли печени

- •Пороки развития печени

- •Поражения печени при беременности

- •Поражения печени у детей

- •Посттрансплантационные поражения печени

- •Пороки развития желчевыводящих путей

- •Болезни экзокринной части поджелудочной железы

- •Хроническая почечная недостаточность

- •Гломерулопатии

- •Классификация гломерулопатий

- •Развёрнутая классификация гломерулопатий

- •Воспалительные гломерулопатии

- •Фибромускулярная дисплазия

- •Инфаркты пoчек

- •Острый канальцевый некроз

- •Множественная миелома

- •Уратная нефропатия

- •Нефрокальциноз

- •Хронический пиелонефрит

- •Стадии хронического пиелонефрита

- •Подбор донора

- •Реакция организма реципиента

- •Отторжение трансплантата

- •Исходы и осложнения трансплантации почек

- •Почечно-клеточный рак

- •Нефробластома

- •Мезенхимальные опухоли почки

- •Кистозные болезни почек

- •Поликистозная болезнь почек взрослого типа

- •Поликистозная болезнь почек детского типа

- •Медуллярная губчатая почка

- •Нефронофтиз

- •Воспалительные заболевания

- •Опухоли лоханок и мочеточников

- •Факторы риска

- •Предопухолевые изменения

- •Пролиферативные изменения

- •Метапластические изменения

- •Опухоли мочевого пузыря

- •Доброкачественные эпителиальные опухоли

- •Злокачественные эпителиальные опухоли

- •Эндометриоз

- •Ревматизм

- •Ревматоидный артрит

- •Поражение суставов

- •Внесуставные проявления

- •Системная красная волчанка

- •Системная склеродермия

- •Поражения кожи и внутренних органов

- •Узелковый полиартериит

- •Дерматомиозит

- •Морфогенез

- •Механизмы действия возбудителей

- •Морфология инфекционных заболеваний

- •Инфекции органов дыхания

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •Орнитоз

- •Туберкулёз

- •Сальмонеллёз

- •Иерсиниозный энтерит

- •Кампилобактерный энтерит

- •Эшерихиозы

- •Гнойные и анаэробные инфекции

- •Скарлатина

- •Анаэробные инфекции

- •Гонорея

- •Хламидиозы

- •Паховый лимфогранулематоз

- •Трихомоноз

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Полиомиелит

- •Ветряная оспа

- •Опоясывающий герпес

- •Болезнь лайма

- •Оппортунистические инфекции

- •Герпетическая инфекция

- •Цитомегаловирусная инфекция

- •Пневмоцистная инфекция

- •Аспергиллёз

- •Мукоромикоз

- •Кандидоз

- •Псевдомонадные инфекции

- •Амебиаз

- •Криптоспоридиоз

- •Токсоплазмоз

- •Трихинеллёз

- •Эхинококкоз

- •Цистицеркоз

- •Трахома

- •Лейшманиоз

- •Трипаносомозы

- •Шистосомоз

- •Филяриоз

- •Туляремия

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Бруцеллёз

- •Карантинные инфекции

- •Натуральная оспа

- •Жёлтая лихорадка

- •Особенности вскрытия умерших от карантинных инфекций

- •Виды гипергликемических ком

- •Опухоли поджелудочной железы

- •Тиреоидиты

- •Опухоли щитовидной железы

- •Патология нейрогипофиза

- •Заболевания мозгового слоя надпочечников

- •Болезни шишковидной железы

- •Заболевания apud-системы

- •Множественная эндокринная неоплазия

- •Патология нейрона

- •Ноцицептивная система

- •Нейрогенные расстройства движений

- •Поражение пирамидного тракта

- •Расстройства трофической функции нервной системы

- •Алкоголизм

- •Наркомания и токсикомания

- •Объёмные внутричерепные заболевания

- •Набухание и отёк мозга

- •Гидроцефалия

- •Черепно-мозговая травма

- •Цереброваскулярные болезни

- •Инфекционные заболевания центральной нервной системы

- •Гнойные инфекции

- •Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса

- •Бешенство

- •Персистирующие вирусные инфекции

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Демиелинизирующие заболевания

- •Рассеянный склероз

- •Острый диссеминированный энцефаломиелит

- •Острый геморрагический лейкоэнцефалит

- •Витаминная недостаточность, нарушения углеводного обмена

- •Влияние злокачественных опухолей

- •Токсические и лучевые поражения

- •Алкогольные поражения

- •Нейродегенеративные процессы

- •Синдром паркинсона

- •Атаксия фридрайха

- •Врождённые аномалии развития центральной нервной системы

- •Повреждения мозга в перинатальном периоде

- •Заболевания спинного мозга

- •Опухоли центральной нервной системы

- •Нейроэпителиальные опухоли

- •Периферические невропатии

- •Опухоли периферических нервов

- •Опухоли из периферических ганглиев и параганглиев

- •Опухоли полового члена

- •Опухоли предстательной железы

- •Воспалительные заболевания

- •Опухоли

- •Заболевания оболочек яичка

- •Опухоли придатков яичек

- •Болезни шейки матки

- •Аденомиоз

- •Болезни маточных труб

- •Опухоли яичника

- •Зрелая тератома

- •Незрелая тератома

- •Дисгерминома

- •Опухоль эндодермального синуса

- •Гранулёзоклеточная опухоль взрослого типа

- •Опухоли молочной железы

- •Нарушения кровообращения

- •Плаценты близнецов

- •Поздний гестоз

- •Трофобластическая болезнь

- •Пузырный занос

- •Инвазивный пузырный занос

- •Хориокарцинома

- •Трофобластическая опухоль плацентарного ложа

- •Дисплазии

- •Хрящеобразующие опухоли

- •Костномозговые опухоли

- •Патогенез

- •Спондилоартропатии

- •Дистрофические заболевания суставов

- •Травмы костей

- •Асептический остеонекроз

- •Опухоли суставов

- •Опухолеподобные поражения суставов

- •Воспалительные и токсические миопатии

- •Псевдопаралитические миастении

- •Опухоли мягких тканей

- •Патология перинатального периода

- •Нарушения внутриутробного развития плода

- •Родовая травма

- •Инфекционные болезни плода и новорождённого

- •Гемолитическая болезнь новорождённых

- •Прочие болезни перинатального периода

- •Опухоли детского возраста

- •Классификация опухолей у детей

- •Синдром внезапной смерти младенцев

- •Нарушения пигментации кожи

- •Пигментный невус

- •Меланома

- •Предраковые заболевания кожи

- •Злокачественные эпителиальные опухоли

- •Заболевания и опухоли из придатков кожи

- •Эритема

- •Дерматиты

- •Изменения кожи при заболеваниях соединительной ткани

- •Красная волчанка

- •Грибковые инфекции

- •Паразитарные заболевания кожи

- •Патология органа зрения

- •Инфекционные заболевания глаза

- •Инфекционные заболевания роговицы и конъюнктивы

- •Инфекционные заболевания увеального тракта глазного яблока

- •Заболевания уха

- •Острая кишечная непроходимость

- •Классификация острой кишечной непроходимости

- •Септицемия

- •Хрониосепсис

- •Патоморфоз сепсиса

- •Генные болезни

- •Аутосомно-сцепленные врождённые пороки развития

- •Фенилкетонурия

- •Галактоземия

- •Хромосомные болезни

- •Синдромы, связанные с аномалиями половых хромосом

- •Мутации митохондриальных генов

- •Импринтинг генома

- •Болезни с наследственной предрасположенностью

- •Влияние генетических факторов на фармакодинамику

Опухоли щитовидной железы

Эти опухоли развиваются из эпителия фолликулов, реже из производных мезенхимы. Выделяют эпителиальные и неэпителиальные, доброкачественные и злокачественные опухоли.

● Эпителиальные опухоли.

◊ Доброкачественные:

фолликулярные аденомы: трабекулярная (эмбриональная), микрофолликулярная (фетальная), коллоидная (простая);

атипичные аденомы: папиллярная, аденома из клеток Гюртля.

◊ Злокачественные: рак папиллярный, фолликулярный анапластический, медуллярный, рак из клеток Гюртля, плоскоклеточный рак (карцинома).

● Неэпителиальные опухоли.

◊ Доброкачественные: липома, гемангиома, тератома.

◊ Злокачественные: фибросаркома, гемангиосаркома, карциносаркома.

Доброкачественные эпителиальные опухоли

Фолликулярные аденомы наиболее часты, возникают из эпителия фолликулов. Как правило, это одиночная, редко множественная опухоль однородного строения, рыжевато-коричневатого или сероватого цвета, округлой формы, диаметром до 10 см, окружена капсулой. Микрофолликулярная аденома построена из мелких абортивных фолликулов, выстланных уплощённым эпителием. Они содержат небольшое количество коллоида и разделены обильной рыхлой стромой. Простая аденома состоит из крупных фолликулов, заполненных коллоидным содержимым. Сравнительно редко в опухоли отмечают мелкие кровоизлияния, очаги некроза, склероза и обызвествления.

Токсическая фолликулярная аденома (болезнь Пламмера). Заболевание диагностируют при развитии у больного аденомой тиреотоксикоза лёгкой или средней степени тяжести без глазных симптомов (примерно в 10% случаев аденомы). Заболевают, как правило, женщины 40–60 лет, особенно проживающие на бедных йодом территориях. Однако нередко токсическую аденому выявляют у детей.

Атипичные аденомы состоят из веретёновидных клеток с ядрами разнообразного размера и вида. Редко бывают аденома из клеток Гюртля (крупных зернистых эозинофильных клеток) и папиллярная аденома с сосочковыми разрастаниями эпителия в полость фолликулов.

При лечении больных аденомами щитовидной железы прогноз, как правило, благоприятный.

Кроме того, в щитовидной железе могут развиваться кисты (иногда заполненные коричневатым содержимым, кровью), липомы, гемангиомы, тератомы, дермоидные кисты.

Рак щитовидной железы

Заболеваемость раком щитовидной железы составляет примерно 5–10 случаев на 100 тыс. населения, у пожилых лиц выше, особенно в индустриально развитых странах. Женщины страдают в 2–3 раза чаще мужчин. Известно, что количество мутированного ядерного белка c-fos повышено у больных папиллярным раком. Также отмечают мутации протоонкогенов ret и ntrk1, участвующих в кодировании рецептора тирозинкиназы. Мутации гена c-myc сочетаются с развитием фолликулярной и медуллярной карцином щитовидной железы. При анапластическом раке выявлена мутация гена, локализованного на хромосоме 5q21 в кодоне 1346 со вставкой аденина в кодоне 1556.

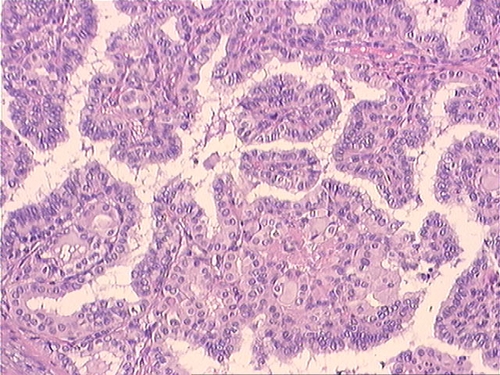

Папиллярная карцинома составляет до 60% всех случаев рака щитовидной железы. Развивается обычно у женщин 30–50 лет с симптоматикой тиреотоксикоза. Карцинома имеет вид плотного бледно-серого узла диаметром до 10 см, иногда с кистами и петрификатами. При микроскопическом исследовании выявляют сосочковые разрастания атипичного кубического эпителия. Характерные изменения эпителия (рис. 18-6):

гипохромные, «пустые» ядра, лишённые ядрышек;

ядра с вдавлениями;

эозинофильные внутриядерные включения инвагинированной цитоплазмы;

псаммомные тельца в середине сосочков.

Рис. 18-6. Папиллярный рак щитовидной железы. Окраска гематоксилином и эозином (x100).

Метастазы в регионарные лимфатические узлы шеи бывают редко, в единичных случаях выявляют гематогенные метастазы в лёгкие. Выживаемость в 90% случаев превышает 20 лет.

Выделяют следующие морфологические разновидности папиллярного рака щитовидной железы.

● Инкапсулированный — метастазы редки, прогноз хороший.

● Фолликулярный с наличием фолликулов, без капсулы за счёт выраженного инфильтративного роста.

● Рак из высоких призматических эозинофильных клеток, напоминающих парафолликулярные экзокриноциты (клетки Гюртля). Выявляют у пожилых лиц. Характерно быстрое лимфо- и гематогенное метастазирование.

Фолликулярная карцинома составляет до 20% рака щитовидной железы, обычно бывает у пожилых женщин. Коричневый или сероватый плотный инкапсулированный узел диаметром до 3–4 см состоит из веретёновидных или полигональных атипичных клеток с редкими митозами, образующих фолликулярные структуры, прорастающих местами капсулу железы и кровеносные сосуды. Характерны гематогенные метастазы в кости, лёгкие, печень, лимфогенные метастазы редки. Пятилетняя выживаемость больных не превышает 30%.

Анапластическая карцинома составляет около 15% злокачественных опухолей железы и развивается у пожилых лиц. Выделяют веретёно-, гиганто- и мелкоклеточную разновидности. Отличия опухоли: выраженный клеточный и ядерный полиморфизм, высокая митогенная активность, быстрый инфильтрирующий рост, обильное метастазирование, резистентность к лечению. Смерть в большинстве случаев наступает через 0,5–3 года после выявления новообразования.

Медуллярная карцинома составляет до 5–10% всех форм рака щитовидной железы, развивается из парафолликулярных С-клеток (С-клеточный рак), синтезирующих большое количество кальцитонина и несколько меньше — соматостатина, серотонина, простагландинов и других биологически активных веществ. У мужчин и женщин старше 50 лет с одинаковой частотой выявляют небольшой плотный желтоватый или красноватый узел (реже несколько узлов) из пластов и очагов полигональных или веретёновидных клеток, разделённых фиброзной стромой с амилоидом (рак с амилоидом). Опухоль богато васкуляризирована. Иногда эта форма рака имеет аутосомно-доминантный тип наследования, обусловленный мутацией ret-проонкогена. В таких случаях опухоль развивается у молодых людей, захватывает обе доли железы и является компонентом синдрома множественной эндокринной неоплазии. Медуллярный рак даёт обильные метастазы в лимфатические узлы шеи, лёгкие, печень, кости, поэтому 10-летняя выживаемость составляет около 50%.

В щитовидной железе редко развиваются плоскоклеточный рак, фибросаркома, гемангиосаркома.

БОЛЕЗНИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ

Содержание раздела «Болезни околощитовидных желёз» смотрите в книге.

БОЛЕЗНИ ГИПОФИЗА

Заболевания гипофиза могут быть связаны с поражением передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз) долей и проявляются нарушениями секреции соответствующих гормонов.

ПАТОЛОГИЯ АДЕНОГИПОФИЗА

Заболевания аденогипофиза часто сопровождают местные изменения: увеличение турецкого седла, сдавление зрительных нервов с нарушениями зрения, повышение внутричерепного давления, приводящее к головной боли, тошноте, рвоте.

Выделяют заболевания аденогипофиза, протекающие с уменьшением и увеличением синтеза его гормонов (соответственно гипопитуитаризм и гиперпитуитаризм).

● Причины гипопитуитаризма:

опухоли гипофиза;

некроз гипофиза — синдромы Шеена и Симмондса;

синдром пустого турецкого седла;

инфекции — туберкулёз, сифилис, токсоплазмоз, малярия и др.;

гранулематозы — саркоидоз, гистиоцитоз Х;

аутоиммунный лимфоцитарный гипофизит;

аневризмы внутренней сонной артерии;

глиома гипоталамуса;

врачебные действия — лучевая терапия, гипофизэктомия.

● Причины гиперпитуитаризма — наиболее часто аденомы гипофиза.

Гипопитуитаризм обычно возникает на фоне несекретирующих аденом, некроза гипофиза, синдрома пустого турецкого седла, а также гипофизарной кахексии и опухолей гипоталамуса.

● Несекретирующая хромофобная аденома (онкоцитома) проявляется местными изменениями, связанными со сдавлением окружающих тканей. Гистологически отмечают мелкие, слабоэозинофильные клетки, образующие периваскулярные розетки или железистоподобные структуры.

● Послеродовый некроз гипофиза, точнее, части его передней доли (синдром Шеена) — результат нарушения кровоснабжения гипофиза во время или после родов, сопровождавшихся обильным кровотечением. Развитие синдрома обычно постепенное, в течение нескольких лет. Имеет значение появление в крови аномальных белков, вызывающих аутоиммунное поражение гипофиза, этому способствует отсутствие в гипофизе гематоэнцефалического барьера. В редких случаях синдром Шеена может быть вызван тяжёлым кровотечением, шоком, ДВС-синдромом, серповидно-клеточной анемией, тромбозом кавернозных синусов, височным артериитом, особенно у больных сахарным диабетом.

● Гипофизарная кахексия (синдром Симмондса) возникает при некрозе не менее 90% клеток аденогипофиза при сепсисе, опухоли гипофиза, его хирургическом удалении, черепно-мозговой травме. В результате отсутствия всех тропных гормонов аденогипофиза (пангипопитуитаризма) у больного остро возникает прогрессирующее снижение функций всех эндокринных желёз и кахексия с снижением массы тела на 20–25 кг уже в течение первого месяца заболевания.

● Синдром пустого турецкого седла — редкая патология, связанная с дефектом мембраны турецкого седла или отверстием, слишком большим для стебля гипофиза. Постоянное давление цереброспинальной жидкости приводит к атрофии и склерозу органа, не занимающего, как в норме, всё турецкое седло, что находят при рентгенологическом обследовании. Кроме того, возможно развитие данного состояния на фоне синдромов Шеена, Симмондса, инфаркта аденомы гипофиза с последующим замещением соединительной тканью, рентгенологического облучения гипофиза.

● Супраселлярные опухоли гипоталамуса могут вызвать гипофункцию аденогипофиза. Среди них наиболее часты глиомы и краниофарингиомы. Краниофарингиома — доброкачественная, как правило, опухоль, возникает из остатков кармана Ратке у детей и подростков. Она достигает 3–4 см в диаметре, часто содержит кисты, кальцификаты и напоминает по своему строению зубную эмаль. У пациентов препубертатного возраста отмечают задержку роста (гипофизарный нанизм, карликовость) и полового созревания. У взрослых развивается гипогонадизм: аменорея у женщин, исчезновение волос на лобке, в подмышечных областях, атрофия половых желёз и наружных половых органов, бесплодие. Кроме того, происходит вторичное снижение активности надпочечников без гиперпигментации кожи («белый аддисонизм») и щитовидной железы.

Гиперпитуитаризм (увеличение образования гормонов аденогипофиза) связан наиболее часто с аденомами железы, составляющими примерно 10% всех внутричерепных опухолей и выделяющими тот или иной гормон (гормоны). Выделяют микро- и макроаденомы диаметром соответственно до 10 мм и более 10 мм, одиночные, в отдельных случаях множественные, заполняющие турецкое седло. Опухоль может иметь псевдожелезистое или папиллярное строение, состоит из одинаковых полисегментарных клеток, иногда с очагами некроза, псаммомными тельцами, кровоизлияниями. Точная морфофункциональная диагностика этих новообразований возможна лишь после электронномикроскопического и иммуногистохимического исследований, выявляющих в цитоплазме клеток многочисленные секреторные гранулы, содержащие гормон.

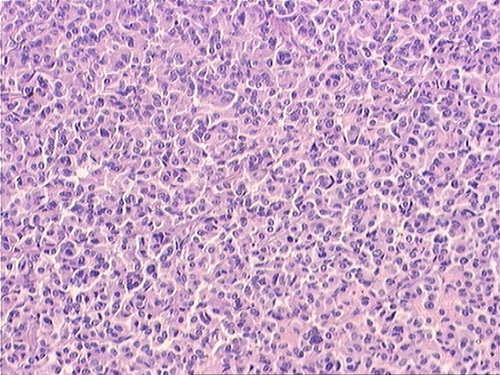

● Соматотропная аденома. Заболеваемость составляет 2–4 случая на 100 тыс. населения. В ткани аденомыобнаружен мутантный белок GSA, стимулирующий пролиферацию соматотропных клеток. Опухоль вызывает развитие гигантизма у детей и подростков или акромегалии у взрослых, что проявляется увеличением дистальных частей тела — надбровных дуг, скуловых костей, кистей, стоп, нижней челюсти, языка (макроглоссия), деформирующим остеоартрозом крупных суставов. Развивается артериальная гипертензия, связанная с задержкой ионов натрия, нарушение толерантности к глюкозе вплоть до сахарного диабета, гиперкальциемия, гиперкальциурия. Блокирование витамина D глюкокортикоидами способствует развитию вторичного гиперпаратиреоза. Гиперкортицизм вызывает вторичный иммунодефицит с частым присоединением вторичной инфекции. Опухоль состоит из крупных эозинофильных (рис. 18-7), реже хромофобных клеток, образующих солидные поля. Клинические признаки:

мышечная гипертрофия в начале заболевания, сменяемая затем мышечной слабостью из-за дистрофических и склеротических изменений мышц, миокарда, нейропатии;

деминерализация костей (выход ионов кальция и фосфора) с кальцификацией твёрдой мозговой оболочки;

нарушения половой сферы;

гиперпигментация складок кожи, её утолщение, гиперфункция потовых и сальных желёз, пиодермии, грибковые поражения;

активация липолиза — увеличение содержания в сыворотке крови липопротеинов низкой и очень низкой плотности, кетоновых тел, уменьшение уровня липопротеинов высокой плотности, что ведёт к раннему атеросклерозу.

Рис. 18-7. Соматотропная (эозинофильная) аденома гипофиза. Окраска гематоксилином и эозином (x200).

● Пролактиномная аденома — наиболее частая опухоль гипофиза (до 25–30% всех его новообразований). Синтезируемый опухолью пролактин вызывает у больных гипогонадизм, потерю либидо, бесплодие, у женщин — лакторею, аменорею. У мужчин опухоль бывает в 6 раз реже, чем у женщин. Аденома диаметром до 2–3 мм представлена хромофобными или слабоэозинофильными клетками.

● Кортикотропная аденома построена из крупных базофильных и реже хромофобных клеток. Усиленная продукция адренокортикотропного гормона активизирует корковое вещество надпочечников, вызывает его гиперплазию и ведёт к развитию болезни Иценко–Кушинга. Впервые симптоматика этой патологии была описана в 1924 г. Н.М. Иценко, а в 1932 г. Х.В. Кушинг выявил её связь с аденомой гипофиза. Заболевание чаще развивается у женщин в возрасте 25–45 лет. Характерны прогрессирующее ожирение по верхнему типу (лицо и туловище) с непропорционально худыми конечностями (вследствие атрофии мышц), артериальная гипертензия, вторичный стероидный сахарный диабет, дисфункция яичников с нарушениями менструального цикла, вирилизмом, остеопороз, гипертрихоз, гирсутизм, стрии на коже живота и бедер. Возможно возникновение гипокалиемического алкалоза, изменений психики, гиперпигментации кожи, пиодермии, почечных камней, пиелонефрита.

● Гонадотропная аденома — редкая опухоль, состоящая из крупных хромофобных клеток. В крови больных мужчин увеличено содержание фолликулостимулирующего и реже лютеинизирующего гормонов, приводящих к гипогонадизму.

● Тиреотропная аденома (тиреотропинома) развивается исключительно редко и построена из крупных хромофобных или базофильных клеток. Может быть причиной гипертиреоза, что приводит к диффузному увеличению щитовидной железы с затруднением дыхания и глотания из-за сдавления окружающих тканей.

Злокачественные опухоли составляют около 1% всех новообразований гипофиза и, как правило, гормонально неактивны. Опухоли построены из мелких хромофобных клеток с гиперхромными полиморфными ядрами, большим количеством митозов. Иногда злокачественность новообразования можно распознать только после обнаружения внутричерепных метастазов. Внечерепное метастазирование (в лимфатические узлы, кости, печень) бывает очень редко.