- •Болезни печени

- •Стадии печёночной комы

- •Морфологические изменения в печени

- •Хронический гепатит g

- •Паразитарные поражения

- •Алкогольное поражение печени

- •Цирроз печени

- •Гемохроматоз

- •Циркуляторные расстройства в печени

- •Опухоли печени

- •Пороки развития печени

- •Поражения печени при беременности

- •Поражения печени у детей

- •Посттрансплантационные поражения печени

- •Пороки развития желчевыводящих путей

- •Болезни экзокринной части поджелудочной железы

- •Хроническая почечная недостаточность

- •Гломерулопатии

- •Классификация гломерулопатий

- •Развёрнутая классификация гломерулопатий

- •Воспалительные гломерулопатии

- •Фибромускулярная дисплазия

- •Инфаркты пoчек

- •Острый канальцевый некроз

- •Множественная миелома

- •Уратная нефропатия

- •Нефрокальциноз

- •Хронический пиелонефрит

- •Стадии хронического пиелонефрита

- •Подбор донора

- •Реакция организма реципиента

- •Отторжение трансплантата

- •Исходы и осложнения трансплантации почек

- •Почечно-клеточный рак

- •Нефробластома

- •Мезенхимальные опухоли почки

- •Кистозные болезни почек

- •Поликистозная болезнь почек взрослого типа

- •Поликистозная болезнь почек детского типа

- •Медуллярная губчатая почка

- •Нефронофтиз

- •Воспалительные заболевания

- •Опухоли лоханок и мочеточников

- •Факторы риска

- •Предопухолевые изменения

- •Пролиферативные изменения

- •Метапластические изменения

- •Опухоли мочевого пузыря

- •Доброкачественные эпителиальные опухоли

- •Злокачественные эпителиальные опухоли

- •Эндометриоз

- •Ревматизм

- •Ревматоидный артрит

- •Поражение суставов

- •Внесуставные проявления

- •Системная красная волчанка

- •Системная склеродермия

- •Поражения кожи и внутренних органов

- •Узелковый полиартериит

- •Дерматомиозит

- •Морфогенез

- •Механизмы действия возбудителей

- •Морфология инфекционных заболеваний

- •Инфекции органов дыхания

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •Орнитоз

- •Туберкулёз

- •Сальмонеллёз

- •Иерсиниозный энтерит

- •Кампилобактерный энтерит

- •Эшерихиозы

- •Гнойные и анаэробные инфекции

- •Скарлатина

- •Анаэробные инфекции

- •Гонорея

- •Хламидиозы

- •Паховый лимфогранулематоз

- •Трихомоноз

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Полиомиелит

- •Ветряная оспа

- •Опоясывающий герпес

- •Болезнь лайма

- •Оппортунистические инфекции

- •Герпетическая инфекция

- •Цитомегаловирусная инфекция

- •Пневмоцистная инфекция

- •Аспергиллёз

- •Мукоромикоз

- •Кандидоз

- •Псевдомонадные инфекции

- •Амебиаз

- •Криптоспоридиоз

- •Токсоплазмоз

- •Трихинеллёз

- •Эхинококкоз

- •Цистицеркоз

- •Трахома

- •Лейшманиоз

- •Трипаносомозы

- •Шистосомоз

- •Филяриоз

- •Туляремия

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Бруцеллёз

- •Карантинные инфекции

- •Натуральная оспа

- •Жёлтая лихорадка

- •Особенности вскрытия умерших от карантинных инфекций

- •Виды гипергликемических ком

- •Опухоли поджелудочной железы

- •Тиреоидиты

- •Опухоли щитовидной железы

- •Патология нейрогипофиза

- •Заболевания мозгового слоя надпочечников

- •Болезни шишковидной железы

- •Заболевания apud-системы

- •Множественная эндокринная неоплазия

- •Патология нейрона

- •Ноцицептивная система

- •Нейрогенные расстройства движений

- •Поражение пирамидного тракта

- •Расстройства трофической функции нервной системы

- •Алкоголизм

- •Наркомания и токсикомания

- •Объёмные внутричерепные заболевания

- •Набухание и отёк мозга

- •Гидроцефалия

- •Черепно-мозговая травма

- •Цереброваскулярные болезни

- •Инфекционные заболевания центральной нервной системы

- •Гнойные инфекции

- •Вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса

- •Бешенство

- •Персистирующие вирусные инфекции

- •Вирус иммунодефицита человека

- •Демиелинизирующие заболевания

- •Рассеянный склероз

- •Острый диссеминированный энцефаломиелит

- •Острый геморрагический лейкоэнцефалит

- •Витаминная недостаточность, нарушения углеводного обмена

- •Влияние злокачественных опухолей

- •Токсические и лучевые поражения

- •Алкогольные поражения

- •Нейродегенеративные процессы

- •Синдром паркинсона

- •Атаксия фридрайха

- •Врождённые аномалии развития центральной нервной системы

- •Повреждения мозга в перинатальном периоде

- •Заболевания спинного мозга

- •Опухоли центральной нервной системы

- •Нейроэпителиальные опухоли

- •Периферические невропатии

- •Опухоли периферических нервов

- •Опухоли из периферических ганглиев и параганглиев

- •Опухоли полового члена

- •Опухоли предстательной железы

- •Воспалительные заболевания

- •Опухоли

- •Заболевания оболочек яичка

- •Опухоли придатков яичек

- •Болезни шейки матки

- •Аденомиоз

- •Болезни маточных труб

- •Опухоли яичника

- •Зрелая тератома

- •Незрелая тератома

- •Дисгерминома

- •Опухоль эндодермального синуса

- •Гранулёзоклеточная опухоль взрослого типа

- •Опухоли молочной железы

- •Нарушения кровообращения

- •Плаценты близнецов

- •Поздний гестоз

- •Трофобластическая болезнь

- •Пузырный занос

- •Инвазивный пузырный занос

- •Хориокарцинома

- •Трофобластическая опухоль плацентарного ложа

- •Дисплазии

- •Хрящеобразующие опухоли

- •Костномозговые опухоли

- •Патогенез

- •Спондилоартропатии

- •Дистрофические заболевания суставов

- •Травмы костей

- •Асептический остеонекроз

- •Опухоли суставов

- •Опухолеподобные поражения суставов

- •Воспалительные и токсические миопатии

- •Псевдопаралитические миастении

- •Опухоли мягких тканей

- •Патология перинатального периода

- •Нарушения внутриутробного развития плода

- •Родовая травма

- •Инфекционные болезни плода и новорождённого

- •Гемолитическая болезнь новорождённых

- •Прочие болезни перинатального периода

- •Опухоли детского возраста

- •Классификация опухолей у детей

- •Синдром внезапной смерти младенцев

- •Нарушения пигментации кожи

- •Пигментный невус

- •Меланома

- •Предраковые заболевания кожи

- •Злокачественные эпителиальные опухоли

- •Заболевания и опухоли из придатков кожи

- •Эритема

- •Дерматиты

- •Изменения кожи при заболеваниях соединительной ткани

- •Красная волчанка

- •Грибковые инфекции

- •Паразитарные заболевания кожи

- •Патология органа зрения

- •Инфекционные заболевания глаза

- •Инфекционные заболевания роговицы и конъюнктивы

- •Инфекционные заболевания увеального тракта глазного яблока

- •Заболевания уха

- •Острая кишечная непроходимость

- •Классификация острой кишечной непроходимости

- •Септицемия

- •Хрониосепсис

- •Патоморфоз сепсиса

- •Генные болезни

- •Аутосомно-сцепленные врождённые пороки развития

- •Фенилкетонурия

- •Галактоземия

- •Хромосомные болезни

- •Синдромы, связанные с аномалиями половых хромосом

- •Мутации митохондриальных генов

- •Импринтинг генома

- •Болезни с наследственной предрасположенностью

- •Влияние генетических факторов на фармакодинамику

Опухоли придатков яичек

Новообразования паратестикулярной локализации — злокачественная мезотелиома, десмопластическая круглоклеточная опухоль, цистаденома, рак придатков яичек, меланотическая нейроэктодермалъная опухоль и др. Эти опухоли встречаются довольно редко, самая распространённая — аденоматоидная опухоль.

Аденоматоидная опухоль

Доброкачественная односторонняя опухоль, составляющая около 60% новообразований придатков яичек. Морфологически опухоль выглядит как округлый узел без чётких границ, диаметром 1–3 см, состоящий из мягкой или плотноватой блестящей ткани серо-жёлтого цвета, иногда распространяющийся на белочную оболочку и даже на тестикулярную паренхиму. Микроскопически опухоль имеет солидно-железистое строение: участки тубулярного и железисто-кистозного строения чередуются с обширными полями опухолевой ткани. Клетки имеют различную форму и размер, их цитоплазма нередко интенсивно оксифильна, вакуолизирована. Строма склерозированна, местами с участками выраженного гиалиноза, содержит гладкомышечные волокна и фоликулоподобные лимфоидные инфильтраты. Граница опухоли с непоражённой паренхимой яичек может быть неровной.

Опухоли мошонки

Наиболее часто встречается плоскоклеточный рак. Морфологически этот рак аналогичен эпидермоидному раку других локализаций. К более редким новообразованиям мошонки относятся базально-клеточный рак, болезнь Педжета, злокачественные опухоли из придатков кожи и мягких тканей. Среди опухолеподобных поражений мошонки наиболее распространены остроконечная кондилома, гамартомы и различные кисты.

ГЛАВА 21. БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ |

печать |

|

|

вернуться к списку статей |

|

поставить закладку |

Болезни шейки матки

Цервикальная эктопия

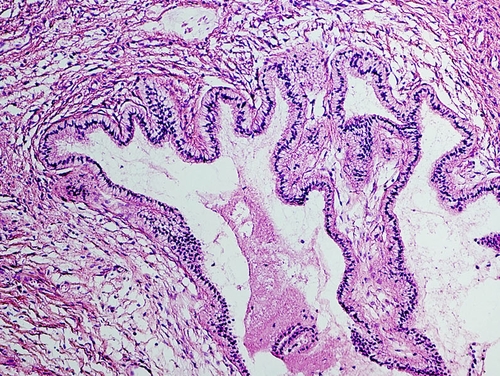

Шейка матки делится на влагалищную часть, выстланную многослойным плоским эпителием, и цервикальный канал, покрытый однорядным цилиндрическим эпителием. Граница соединения между многослойным и однослойным эпителием при определённых условиях может смещаться на влагалищную часть. Участки однослойного эпителия имеют красный цвет (под тонким слоем клеток просвечивает богатый сосудами подэпителиальный слой), отличаются по виду от серого плоскоклеточного эпителия влагалищной части шейки матки. Такое смещение называют цервикальная эктопия. В этих участках вместо многослойного плоского эпителия определяют цервикальные железы (рис. 21-1). В очагах цервикальной эктопии может происходить замена однослойного эпителия на многослойный путём врастания многослойного эпителия под однослойный или при плоскоклеточной метаплазии. Зона трансформации — область между первоначальной и вновь образованной границей между многослойным плоским и железистым эпителием. Именно в ней чаще всего наблюдаются предраковые изменения и рак. Для обозначения подобных изменений ранее использовали термины эрозия, псевдоэрозия, эктропион.

Рис. 21-1. Цервикальная эктопия. Окраска гематоксилином и эозином (x200).

Воспалительные заболевания (цервициты)

Содержание раздела «Воспалительные заболевания (цервициты)» смотрите в книге.

Полип эндоцервикса

Полип часто протекает бессимптомно, может сопровождаться выделениями из цервикального канала. Он возникает вследствие очаговой гиперплазии эндоцервикса. Микроскопически представлен фиброзной тканью и эндоцервикальными железами в разном соотношении. В ножке полипа много кровеносных сосудов. Полип выстлан эндоцервикальным эпителием, в котором может наблюдаться плоскоклеточная метаплазия. В строме почти всегда воспалительная инфильтрация. Малигнизация эндоцервикальных полипов наблюдается крайне редко.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия

В шейке матки, особенно в зоне трансформации, может развиваться пролиферация многослойного плоского эпителия с нарушением созревания клеток и развитием клеточной атипии. Такие изменения традиционно называют дисплазия (лёгкая, умеренная, тяжёлая) и рак in situ. Согласно современной терминологии они обозначаются как цервикальная интраэпителиальная неоплазия (cervical intraepithelial neoplasia) — CIN.

● CIN 1 соответствует слабой дисплазии.

● CIN 2 — умеренной.

● CIN 3 включает тяжёлую дисплазию и рак in situ.

Не вызывает сомнения связь CIN с папилломавирусом, причём разные типы папилломавируса обладают различным злокачественным потенциалом.

На основании связи типов папилломавируса с CIN и инвазивным раком их делят на 4 группы:

● Группа низкого риска — папилломавирусы 6, 11, 42–44 типов, вызывающие CIN 1 и не обнаруживаемые при инвазивном раке.

● Группа промежуточного риска — папилломавирусы 33, 35, 51, 52 и 58 типов, обнаруживаются преимущественно при CIN и редко встречаются при инвазивном раке.

● Группа высокого риска, связанная с папилломавирусом 16 типа, который обнаруживается как при CIN 2 и 3, так и при инвазивном раке примерно с одинаковой частотой.

● Группа высокого риска, связанная с папилломавирусами 18, 45 и 56 типов, обнаруживаемыми чаще при инвазивном раке, чем при CIN.

На начальных этапах папилломавирусной инфекции вирусные частицы располагаются эписомально. В дальнейшем они встраиваются в геном клеток многослойного плоского эпителия, что наиболее характерно для вирусов из групп высокого риска. При этом образуются белки Е6 и Е7, инактивирующие гены р53 и Rb, что приводит к бесконтрольной клеточной пролиферации и индуцированию многоступенчатого мутагенеза с тяжёлой геномной нестабильностью.

При микроскопии обнаруживают усиление пролиферации и нарушение дифференцировки многослойного плоского эпителия с появлением клеточной атипии. Пролиферация начинается в базальном и парабазальном слоях с появления в них незрелых клеток, проникающих с разной интенсивностью в промежуточный и поверхностный слои. Митотическая активность повышена, могут наблюдаться атипичные митозы. Нарушение созревания проявляется потерей полярности и дезорганизацией клеток. Ключевым признаком CIN является клеточная атипия, которая характеризуется повышением ядерно-цитоплазматического отношения, гиперхромностью и полиморфизмом ядер с неравномерным распределением хроматина. Другой вариант изменений клеток при CIN отражает цитопатический эффект папилломавируса на многослойный плоский эпителий. Клетки, поражённые папилломавирусом, приобретают характерный вид: ядро крупное, гиперхромное, с грубыми глыбками хроматина, ядерная мембрана утолщена, неправильной формы. Вокруг ядра определяется широкий ободок просветлённой цитоплазмы (рис. 21-2). Поражённую клетку называют койлоцит. При прогрессировании папилломавирусной инфекции и встраивании вирусных частиц в геном клетки признаки койлоцитоза исчезают.

Рис. 21-2. Эпителий шейки матки с койлоцитозом. Окраска гематоксилином и эозином (x400).

CIN 1 — поражение нижней трети эпителиального пласта; клетки его верхних 2/3 зрелые, но в них могут обнаруживаться дистрофические изменения. Койлоцитоз, даже при отсутствии признаков пролиферации парабазального слоя, также относят к CIN 1.

CIN 2 — наблюдается поражение 2/3 эпителиального пласта. Признаки койлоцитоза выражены слабее.

CIN 3 — диспластические изменения эпителия занимают более чем 2/3 пласта (тяжелая дисплазия) либо полностью всю толщу пласта, но не проникают за базальную мембрану (рак in situ).

Рак шейки матки

Содержание раздела «Рак шейки матки» смотрите в книге.

БОЛЕЗНИ ТЕЛА МАТКИ

Эндометрий состоит из желёз, покровного эпителия и стромы. В нём выделяют два слоя: функциональный и базальный. Базальный слой располагается непосредственно на миометрии, имеет относительно плотную строму, богатую сосудами, его структуры являются основой для регенерации слизистой оболочки после менструации. Функциональный слой находится под непосредственным влиянием половых гормонов и ежедневно подвергается изменениям. Продолжительность менструального цикла составляет обычно 25–30 дней. В первую фазу менструального цикла (фаза пролиферации) происходит пролиферация эндометриальных желёз, обусловленная действием эстрогенов. Фаза секреции развивается после овуляции и определяется действием прогестерона. Характерным признаком этой фазы является появление в клетках секреторных вакуолей, содержащих гликоген, а затем выделение в просвет желёз секрета, содержащего гликоген и кислые гликозаминогликаны. Одновременно с гормонально обусловленной перестройкой эпителиальных структур происходят существенные изменения в строме (рост спиральных артерий, децидуаподобные изменения, лейкоцитарная инфильтрация). При нормальном менструальном цикле изменения эндометрия имеют чёткую последовательность, что позволяет выделять в каждой фазе три стадии — раннюю, среднюю и позднюю. Фаза менструального кровотечения сменяет фазу секреции и делится на стадии десквамации и регенерации.

Нарушение в чёткой последовательности изменений слизистой оболочки матки приводят к патологии менструального цикла (дисменорея), избыточным кровотечением во время менструации (меноррагия), а также кровотечениям из матки, не связанным с менструальным циклом (метроррагия). Серьёзным проявлением патологии менструального цикла является бесплодие. Нарушения в циклической секреции гормонов могут развиваться при патологии ЦНС, гипофиза, гипоталамуса, надпочечников, наиболее часто они связаны с патологией яичников.

Гиперплазия эндометрия

При гормональном дисбалансе в условиях относительного или абсолютного преобладания эстрогенов в эндометрии могут развиться гиперпластические изменения, некоторые варианты которых являются предраковыми. Основные клинические проявления гиперплазии эндометрия — маточные кровотечения, чаще в пре- и постменопаузе. Матка в большинстве случаев увеличена, эндометрий утолщён. Характерен обильный соскоб. Основным методом для определения характера гиперпластических процессов является морфологический (исследование гистологических препаратов соскобов эндометрия).

Различают простую, сложную, атипические (простая и сложная) гиперплазии, риск малигнизации этих форм существенно отличается, следовательно, другая и тактика лечения больных.

● Простая гиперплазия эндометрия. Характеризуется образованием в слизистой оболочке матки многочисленных желёз различной формы и величины, неравномерно распределённых в строме (рис. 21-3). Нередко наблюдают кистозное расширение желёз, эпителий с признаками пролиферации. Строма богата фибробластами, в ней относительно много лимфоцитов и нейтрофилов, характерно полнокровие сосудов, наличие в них тромбов. Простая гиперплазия обычно регрессирует самостоятельно или после выскабливания эндометрия.

Рис. 21-3. Простая железистая гиперплазия эндометрия. Окраска гематоксилином и эозином (x120).

● Сложная (аденоматозная) гиперплазия. Железы становятся более извитыми, количество стромы между ними уменьшается. Выстилка желёз многорядная, местами — многослойная, однако клетки имеют одинаковые размеры и форму, и сохраняется их ориентация по отношению к базальной мембране. Риск развития рака составляет около 3%.

● Простая атипическая гиперплазия. Диагностируется при наличии ветвящихся желёз, выстланных двух- или многорядным эпителием, местами образующим сосочковые выросты. Ядра эпителиальных клеток гиперхромные, цитоплазма скудная. Строма плотная, с избыточным содержанием коллагеновых волокон, местами отёчная. Риск малигнизации 8%.

● Сложная атипическая гиперплазия эндометрия. Характеризуется наличием причудливого вида желёз, расположенных близко друг к другу («спинка к спинке»). Эпителиальные клетки теряют полярность и комплексность, ядра их разной величины и формы, с неравномерным распределением хроматина. Видны многочисленные митозы, в том числе патологические. Строма скудная. Риск развития рака составляет 30%.

Рак эндометрия

Рак эндометрия — одна из наиболее частых злокачественных опухолей женщин. Заболеваемость возрастает в пременопаузе, когда появляются ановуляторные циклы (развитие фолликула не завершается овуляцией), следовательно, не образуется жёлтого тела, продуцирующего прогестерон. При этом в организме женщины развивается относительная гиперэстрогенемия. Риск развития рака эндометрия повышен у небеременевших и нерожавших женщин, при ожирении, сахарном диабете, при приёме эстрогенсодержащих препаратов и эстрогенпродуцирующих опухолях яичников. Средний возраст больных 55 лет. Развитию рака эндометрия предшествуют гиперпластические процессы в эндометрии. Однако примерно в 1/3 случаев рак матки развивается бурно, без предшествующих симптомов гиперплазии. В таких случаях опухоль обычно характеризуется низкой степенью дифференцировки, ранней глубокой инвазией в миометрий и плохим прогнозом.

Новообразование обычно растёт экзофитно, образуя полипообразные выросты в полость матки, реже — диффузно поражает весь эндометрий и прорастает толщу миометрия. Наиболее частая гистологическая форма рака эндометрия — аденокарцинома, которая может быть высоко-, умеренно и низкодифференцированной. На её долю приходится 85% всех раков эндометрия.

Метастазы вначале лимфогенные, затем гематогенные и имплантационные.

Полип эндометрия

Полип эндометрия может протекать бессимптомно, нередко обнаруживается при обследовании женщин с жалобами на маточные кровотечения. Чаще образуется в перименопаузе, возможно развитие в репродуктивном периоде, постменопаузе.

Полипы образуются из базального слоя эндометрия и характеризуются доброкачественной моноклональной пролиферацией мезенхимы, они могут быть одиночными и множественными, размеры варьируют от микроскопических до крупных, в редких случаях занимают всю полость матки. Поверхность полипов желтовато-коричневая, блестящая, гладкая, иногда с изъязвлениями.

Микроскопически полипы представлены фиброзной стромой с неравномерно расположенными в ней железами, нередко кистозно расширенными. Эпителий желёз атрофичный или пролиферативного типа в редких случаях может функционировать, и тогда развиваются секреторные изменения (слабо выраженные). Характерным признаком полипа, имеющим диагностическое значение, является наличие в его основании (ножке) толстостенных извитых сосудов с широким просветом (рис. 21-4). Если в строме полипа обнаруживают гладкомышечные волокна, его называют аденомиоматозным.

Рис. 21-4. Толстостенные сосуды в ножке железисто-фиброзного полипа эндометрия. Окраска гематоксилином и эозином (x120).

В полипах могут развиваться гиперплазия эндометрия, аденокарциномы, саркомы, однако малигнизация наблюдается редко.

Лейомиома матки

Лейомиома — доброкачественная опухоль из гладкомышечной ткани. Она относится к числу наиболее распространённых опухолей органов репродуктивной системы и наблюдается у 15–30% женщин, старше 35 лет. В возрасте до 18 лет миома встречается редко, в периоде постменопаузы опухоль регрессирует. Патогенез миомы не ясен, однако отмечена связь её с заболеваниями и состояниями, сопровождающимися избытком эстрогенов, которые считаются главным стимулятором роста миоматозных узлов.

Клинически миома матки характеризуется болевым синдромом, мено- и метроррагией, дизурическими расстройствами, запорами. Возможно осложнённое течение беременности и родов. Спектр клинических проявлений значительно варьирует в зависимости от количества, размеров, расположения узлов.

Макроскопически миомы представлены единичными или множественными узлами округлой формы, чётко отграниченные от остальной ткани миометрия, размеры их значительно варьируют. На разрезе серовато-белые, волокнистого строения. Чаще всего миоматозные узлы располагаются в теле матки и области дна.

В зависимости от отношения к слоям матки выделяют субмукозные, субсерозные и интрамуральные лейомиомы.

● Субмукозные узлы. Развиваются в непосредственной связи со слизистой оболочкой, являются частым источником маточных кровотечений. Узлы, развивающиеся в области внутреннего зева, вызывают маточные сокращения, что может привести к раскрытию цервикального канала и выходу опухоли во влагалище. Такие опухоли быстро подвергаются некрозу и инфицированию.

● Субсерозная лейомиома. В основном связана с телом матки широким основанием, иногда имеется тонкая питающая ножка и тогда миома очень подвижна. Ножка часто подвергается перекруту, что приводит к некротическим изменениям в узлах.

● Интрамуральная лейомиома. Растёт в толще миометрия и обычно представлена множественными узлами разной величины.

Выделяют следующие разновидности лейомиом.

● Простая лейомиома. Имеет идущие в разные направления пучки гладкомышечных клеток с широкой, эозинофильной цитоплазмой (рис. 21-5). Ядра удлинённые, мономорфные, с нежным хроматином. Митозы отсутствуют или единичные. Между пучками гладкомышечных клеток определяется различное количество соединительной ткани. Опухоль с большим количеством фиброзной ткани называют фибромиома.

Рис. 21-5. Простая лейомиома. Окраска гематоксилином и эозином (x200).

● Клеточная лейомиома. Наблюдают высокое содержание гладкомышечных клеток по сравнению с окружающим миометрием и слабым развитием соединительной ткани. Клетки мелкие, со скудной цитоплазмой. Признаки клеточного атипизма и очаги некроза отсутствуют. Митозы редки.

● Эпителиоидная лейомиома. Макроскопически представлена единичным узлом жёлтого цвета. Консистенция его мягче, чем простой лейомиомы. Микроскопически различают три разновидности эпителиоидной лейомиомы: лейомиобластома, светлоклеточная и плексиформная. Нередко сочетание разных вариантов строения в одной опухоли.

◊ Лейомиобластома построена из округлых клеток с эозинофильной цитоплазмой и эксцентрично расположенными относительно крупными ядрами (рис.21-6).

Рис. 21-6. Эпителиоидная лейомиома (лейомиобластома). Окраска гематоксилином и эозином (x280).

◊ Светлоклеточная лейомиома состоит из полигональных светлых клеток с чёткими границами, содержащих гликоген.

◊ Плексиформная лейомиома представлена тяжами и очагами округлых мелких клеток с небольшим количеством цитоплазмы, разделённых фиброзной гиалинизированной стромой.

● Причудливая (симпластическая, плеоморфная, атипическая) лейомиома характеризуется наличием гигантских симпластоподобных клеток с крупными гиперхромными ядрами. Клетки одно- или многоядерные, с обильной эозинофильной зернистой цитоплазмой. Они одиночно или группами расположены в опухоли, имеющей строение типичной лейомиомы. Митозы отсутствуют или единичные. Никогда не встречаются патологические митозы.

● Митотически активная лейомиома. Опухоль имеет типичное макро- и микроскопическое строение лейомиомы, но отличается большим числом митозов (5–9 на 10 полей зрения при большом увеличении). Митотически активную лейомиому следует дифференцировать с лейомиосаркомой. В отличие от неё, для миомы не характерны признаки клеточного атипизма, атипичные митозы и очаги некроза.

● Липолейомиома по строению сходна с простой лейомиомой, но содержит также зрелые жировые клетки. Развивается чаще в постменопаузе, встречается редко.

В лейомиомах часто развиваются вторичные изменения — гиалинизация, мукоидная или миксоматозная дистрофия, кальцификация, кистозные изменения, жировая трансформация, некроз и кровоизлияния.

Лейомиосаркома

Лейомиосаркома — злокачественная опухоль тела матки, частота составляет около 1% от всех злокачественных опухолей матки. В большинстве случаев развитие сарком не связано с лейомиомами, но клинические проявления такие же, как при лейомиомах. Обычно опухоль развивается в постменопаузе.

Макроскопически лейомиосаркома плохо отграничена, мягкой консистенции с пёстрой поверхностью разреза от серо-жёлтой до розовой, с очагами некроза и кровоизлияний. Микроскопически опухоль состоит из крупных веретенообразных клеток с резко атипичными ядрами, множеством митозов, многие из которых патологические. Ядра с грубым хроматином, одиночными или множественными крупными ядрышками (рис. 21-7). Часты многоядерные гигантские клетки. Между опухолевыми клетками определяется небольшое количество коллагеновой стромы. Множественные очаги некроза и кровоизлияний. Инвазия в миометрий и сосуды значительно выражена. Диагностическим для лейомиосаркомы считается 10 митозов на 10 полей зрения при большом увеличении или более 5 митозов при наличии выраженного клеточного атипизма. Микроскопическими вариантами лейомиосаркомы являются эпителиоидная и миксоидная лейомиосаркомы.

Рис. 21-7. Лейомиосаркома. Окраска гематоксилином и эозином (x200).

Опухоль рано даёт гематогенные метастазы, часто рецидивирует. Показатель пятилетней выживаемости не превышает 40%.

Эндометриоз

Эндометриоз — патологический процесс, характеризующийся образованием эктопических очагов ткани эндометрия. Встречается у 10–15% женщин репродуктивного возраста и более чем у 50% женщин с бесплодием, то есть, занимает 3 место (после воспалительных процессов и миомы матки) в структуре гинекологической заболеваемости. Частота этой патологии продолжает нарастать.

Основными теориями происхождения эндометриоза являются метапластическая, имплантационная и дизонтогенетическая.

● Метапластическая теория. Под влиянием гормональных нарушений, воспаления, механической травмы мезотелий брюшины и плевры, эндотелий лимфатических сосудов, эпителий ряда органов трансформируется в эндометриоподобную ткань.

● Дизонтогенетическая теория. Объясняет развитие эндометриоза за счёт формирования эндометриоидной ткани из аномально расположенных остатков мюллерова протока.

● Имплантационная теория. Связывает появление эндометриоидных очагов с имплантатами эндометрия, переместившегося по фаллопиевым трубам до брюшины во время менструации (регургитация).

Считают, что возможна диссеминация тканей из полости матки по кровеносным и лимфатическим сосудам и транслокация эндометрия при хирургических вмешательствах. При эндометриозе наблюдается нарушение гормональной регуляции, это заболевание часто сочетается с гиперплазией эндометрия и миомами матки. Большое значение в развитии эндометриоза придаётся нарушению факторов иммунологической защиты, которые в нормальных условиях уничтожают эктопические эндометриальные клетки. Наибольшее значение отводится макрофагам и NK-клеткам. В последние годы многие исследователи важную роль в возникновении эндометриоза связывают с генетическими факторами.

В зависимости от локализации процесса, выделяют два основных варианта эндометриоза: внутренний эндометриоз (аденомиоз), и наружный эндометриоз.