- •Введение Предмет, цели, и задачи изучения курса (дисциплины)

- •Основные этапы исторического развития портов и водных путей.

- •Современное состояние и перспективы развития портов

- •Классификация, состав и основные элементы морских и речных портов. Классификация морских и речных портов.

- •Состав и основные элементы порта

- •Грузооборот, пропускная способность и судооборот порта

- •Морские и речные судоходные каналы Классификация судоходных каналов

- •А) полного профиля б) неполного профиля в) отсутствие прорези

- •Основные элементы судоходных каналов

- •Определение основных размеров каналов

- •Полная глубина в канале:

- •Акватория и территория порта Основные элементы акватории порта

- •Глубины на акватории порта

- •Расположение оградительных сооружений

- •Расположение и размеры входа в порт

- •Определение основных размеров акватории порта

- •Расположение причального фронта

- •Портовая территория

- •Естественный режим морских побережий и устьевых участков рек и его влияние на устройство и эксплуатацию портов и водных путей собщений

- •Элементы естественного режима морских побережий и устьевых участков рек.

- •Морские волны и их классификация

- •А) на бесконечной глубине б) на конечной глубине

- •Портовые гидротехнические сооружения Классификация портовых причальных сооружений.

- •Специализация причалов.

- •Р ис. 20 Основные типы причальных сооружений а) гравитационный б) на свайном основании в) тонкая стенка г,д,е) смешанная конструкция Типы гравитационных сооружений.

- •Конструкции портовых причальных сооружений в виде тонкой стенки, на сваях и колоннах

- •Конструкции причальных сооружений на свайных основаниях

- •Классификация особых типов причалов

- •Рейдовые и островные причалы

- •Причальные сооружения на опорах повышенной несущей способности.

- •Плавучие причалы

- •Кессоны

- •Причальные приспособления

- •Швартовные устройства

- •А) вращающаяся винтовая тумба б) тумба с откидной головкой в) быстроотделяющиеся гаки

- •Внешние силы и нагрузки, действующие на портовые причальные сооружения и особенности расчета Классификация внешних сил и нагрузок действующих на портовые причальные сооружения

- •Эксплуатационные нагрузки

- •Собственная масса конструкции и постоянных устройств

- •Давление грунта

- •Нагрузки, возникающие при взаимодействии между судном и причалом

- •Волновое давление

- •Состав нагрузок, их сочетание и последовательность расчетов

- •Портовые оградительные сооружения Классификация оградительных сооружений

- •Оградительные сооружения с вертикальной стенкой

- •Оградительные сооружения из обыкновенных массивов

- •Оградительные сооружения из циклопических массивов

- •Ячеистые (целюлярные) массивы

- •Оградительные сооружения из массивов-гигантов

- •Оградительные сооружения из свай

- •Широкие молы

- •Оградительные сооружения откосной формы

- •Молы из наброски сортированного камня

- •Оградительные сооружения из наброски массивов

- •Оградительные сооружения из песка

- •Новые типы оградительных сооружений

- •Молы и волноломы сквозной конструкции

- •Плавучие оградительные сооружения

- •Пневматические волноломы

- •Внешние силы и нагрузки действующие на оградительные сооружения

- •Основные виды оборудования

- •Транспортное оборудование портов

- •Энергоснабжение и освещение порта

- •Водоснабжение и канализация порта

- •Средства связи

- •Прочие виды оборудования порта

- •Подъемно-транспортные машины и механизмы

- •А) мостовой б) консольный

- •Поворотные краны

- •Вертикальные подъемники

- •Вагоноопрокидыватели

- •Скреперные установки

- •Тележки безрельсового транспорта

- •Погрузчики безрельсовые колесные и гусеничные

- •Подъемно-транспортные машины непрерывного действия

- •Устройство и назначение судовых грузовых устройств Назначение и устройство судовых грузовых устройств, их классификация

- •Основные элементы грузовых устройств со стрелами

- •Принципиальные схемы работы грузовыми стрелами и их размещение на судне

- •Легкие и тяжеловесные грузовые стрелы

- •Грузовые мачты и грузовые колонки

- •Классификация водных путей сообщений и гидротехнических узлов

- •Классификация внутренних водных путей.

- •Состав и основные элементы гидротехнических узлов

- •Основные понятия, конструктивные формы и типы шлюзов

- •Конструкция судоходного шлюза

- •Короткими обходными водопроводными галереями.

- •Временные причальные сооружения

- •Временные стационарные причалы

- •Габаритные размеры стационарных временных причалов

- •Нагрузки, действующие на временные причалы

- •Конструкция временных стационарных причалов

- •Организация работ по возведению стационарных причалов

- •Плавучие причалы

- •Причалы из судов, барж и других плавучих средств

- •Литература

Основные элементы судоходных каналов

Основными элементами морских каналов являются план трассы, продольный и поперечный профили.

План трассы включает, как правило, прямолинейные и криволинейные участки. Прямолинейные участки большей или меньшей длины связаны между собой криволинейными участками, описанными обычно по дуге круга. Общее направление канала должно удовлетворять ряду противоречивых требований: оно должно обеспечивать по возможности кратчайшее расстояние между заданными крайними точками при минимальном объеме работ, в то же время приходится учитывать устойчивость грунтов, направление течений и волн и другие факторы, определяющие заносимость. Стремление к уменьшению заносимости, что особенно важно в открытых каналах, заставляет иногда проектировать трассу, значительно отличающуюся от кратчайшей. По этим же соображениям желательно располагать трассу канала таким образом, чтобы ее направление возможно ближе совпадало с направлением равнодействующей движения волн.

При устройстве каналов в дельтах рек часто выбирают не самый полноводный рукав, а относительно маловодный. Количество переносимых рекой наносов обычно пропорционально жидкому расходу рукава, поэтому рукава с меньшим расходом обычно несут меньше наносов и прорези держатся в них лучше. Важно при этом, чтобы устройство прорези не вызвало перераспределения расходов и не привлекло бы больше наносов в углубляемый рукав. Для этого иногда приходится возводить специальные регуляционные сооружения. Несмотря на некоторое увеличение первоначального объема работ, в этом случае часто достигается значительное сокращение заносимости канала и, как следствие, уменьшение суммарных затрат. Закругления канала должны иметь радиус, назначаемый в зависимости от наибольших размеров проходящих по каналу судов, скорости их хода, скорости течения, ширины и длины самого закругления. Радиус закругления составляет обычно от 1000 до 2000 м. В новых каналах его назначают обычно больше (до 3000 м), при очень широких каналах радиус закругления может быть сокращен до 400-300 м.

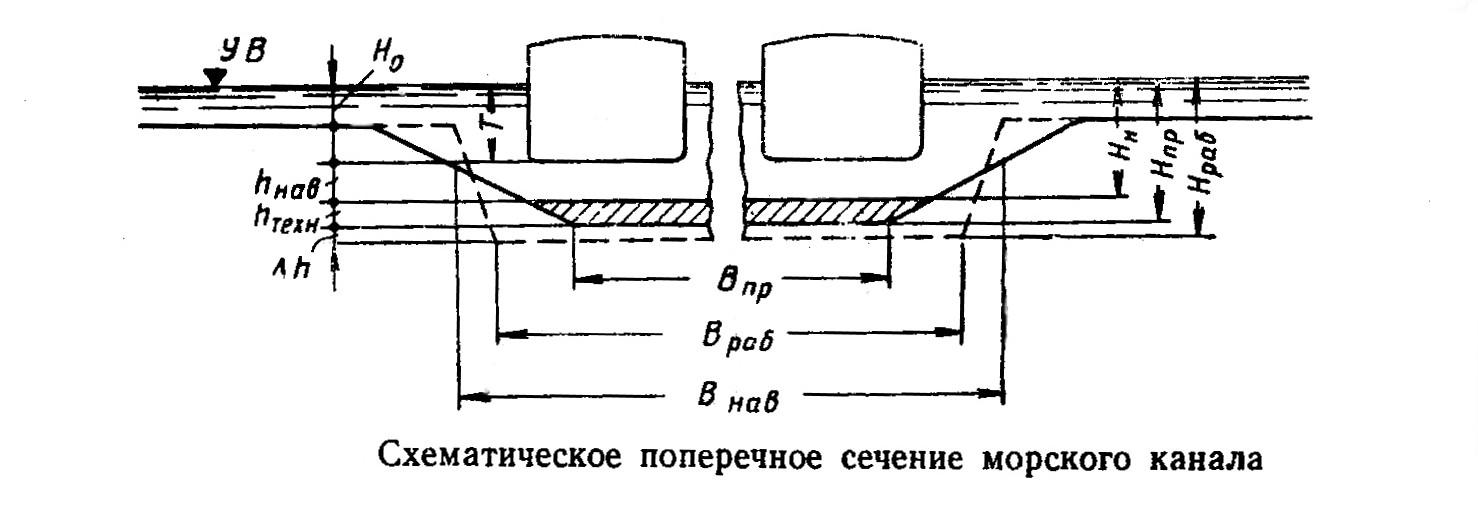

Поперечное сечение канала (рис.6), имеющее обычно форму трапеции, должно удовлетворять двум требованиям. С одной стороны, необходимо, чтобы сечение было просторным для удобного и безопасного прохода судов с небольшим гидродинамическим сопротивлением, с другой, строительство канала должно быть связано с наименьшими объемами работ. При меньшем сечении каналов уменьшаются также и затраты на его содержание. На основании специальных исследований и практических данных обычно считают, что наименьшее (при низком горизонте) подводное сечение канала должно быть в 4-5 раз больше подводной части миделя судна или судов, проходящих одновременно в одном сечении канала, а на участках, подверженных волнению, эта величина должна быть еще больше. Кроме того, при определении ширины канала должны быть строго соблюдены величины навигационных и технического запасов глубин под килем.

Рис. 6 Поперечное сечение канала

В зависимости от ширины наибольших судов и требуемого соотношения сечения миделя и живого сечения канала определяется и ширина канала на прямом участке. При встречном движении следует считать, что расстояние в свету между двумя встречными судами в канале не должно быть меньше двух-трехкратной ширины наибольшего судна по миделю. При расчетах необходимой ширины канала различают:

а) навигационную ширину канала, которая представляет наименьшую гарантированную в течение года сквозную проходную ширину канала. Навигационная ширина измеряется на уровне, соответствующем грузовой осадке расчетного судна, отсчитываемой от минимального расчетного судоходного горизонта;

б) проектную ширину дноуглубительной прорези, которая определяет необходимую для навигации ширину, ширину выемки по дну и поверху с учетом устойчивого заложения откосов;

в) рабочую ширину дноуглубительной прорези, которая определяет действительную среднюю рабочую ширину прорези с учетом местных изменений рельефа и грунтовых характеристик, а также условий работы дноуглубительного снаряда.

Глубина канала характеризуется следующими основными показателями:

а) программная, или проектная глубина участка канала, представляющая его навигационную глубину плюс запас на заносимость;

б) рабочая глубина участка канала, которая слагается из программной глубины и запаса на допустимый перебор глубины дноуглубительными снарядами из-за невозможности точной выемки грунта по проектной горизонтальной плоскости дна канала, а также из-за «просора» грунта из шаланд и заносимости за период между дноуглублением и сдачей работ. Величина запаса зависит от характеристики дноуглубительного снаряда и способа производства дноуглубительных работ. Для многочерпаковых снарядов в зависимости от грунтовых условий допускают перебор 0,15-0,3 м, для землесосов, работающих траншейным способом 0,3-0,5 м. Эти глубины отсчитываются от низкого расчетного уровня, который должен обеспечить беспрепятственный проход судов. Расчетный уровень, согласно указаниям СНиП (П-И-2-62), назначается на основе графика многолетней продолжительности стояния фактических уровней за навигацию с обеспеченностью 90-98%, в зависимости от напряженности судооборота глубокосидящих судов. В некоторых случаях, в основном в ливных морях, при сравнительно небольшом судообороте и сложности поддержания гарантированных глубин отсчет производят от назначаемого по графику приливно-отливных колебаний более высокого горизонта.

Крутизна откосов зависит от характера грунтов, слагающих дно, и динамических факторов (волнения, течения и т. д.). Она находится чаще всего в пределах от 1 : 3 до 1 : 20. В мелкозернистых и илистых грунтах принимаются значительно более пологие откосы (до 1 : 50).

Подводные откосы подходных каналов оставляются обычно без всякой обделки. В каналах, имеющих берега, надводные откосы, а также части подводных откосов до глубины 2 и даже 3 м, защищаются от размыва специальной одеждой, выше уровня вскатывания волны - одерновкой, рассадой кустарника, реже каменной или железобетонной облицовкой, ниже уровня - фашинами, каменной наброской, бетонными и железобетонными плитами и т. д.

Продольный профиль канала получает различные характерные очертания в зависимости от того, является ли канал незащищенным, защищенным или шлюзованным.

В незащищенном морском канале его дно на всем протяжении делается горизонтальным в соответствии с установленными глубинами.

В защищенном канале, проложенном в устьевом участке реки, дно его может быть также горизонтальным, если естественный уклон водной поверхности невелик (не более 0,000001); при наличии же заметного уклона свободной поверхности дну канала также придают уклон, соответствующий уклону свободной поверхности меженных вод, от которых отсчитывается проектная глубина канала.

В шлюзованных каналах с разделением на ступени - бьефы - дно часто оставляют в естественном состоянии при достаточной глубине подпертого бьефа; частично же формируются искусственные выемки с горизонтальным дном или очень незначительным уклоном (на случай опорожнения участка канала при необходимости ремонта).