- •В.Ю. Шишмарёв автоматика

- •Введение

- •Глава 1 основные понятия, цели и принципы управления

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Примеры систем автоматического управления

- •1.3. Цели и принципы управления

- •4. Типовая функциональная схема сау

- •1.5. Математические модели сау

- •1.6. Классификация сау

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2

- •2.2. Классификация элементов автоматики

- •2.3. Общие характеристики элементов автоматики

- •2.4. Динамический режим работы элементов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •3.2. Классификация измерительных преобразователей

- •3.3. Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей

- •4. Структурные схемы измерительных преобразователей

- •3.5. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4 измерительные элементы систем автоматики (датчики)

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Датчики перемещений Потенциометрические датчики

- •Индуктивные датчики

- •Индукционные датчики

- •Емкостные датчики

- •Фотоэлектрические датчики

- •Электроконтактные датчики

- •Путевой выключатель

- •4.3. Датчики скорости Центробежные датчики скорости

- •Тахогенераторы

- •4.4. Датчики температуры Биметаллические датчики температуры

- •Термопары

- •Проволочные термосопротивления

- •Полупроводниковые термосопротивления (термисторы)

- •4.5. Датчики давления

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5 задающие устройства и устройства сравнения

- •5.1. Задающие устройства

- •5.2. Устройства сравнения

- •Глава 6 усилители

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Магнитные усилители

- •6.3. Электромашинные усилители

- •6.4. Полупроводниковые усилители Усилители на биполярном транзисторе

- •Усилители напряжения на полевом транзисторе

- •Операционные усилители

- •Универсальные оу

- •Прецизионные операционные усилители

- •Мощные операционные усилители

- •Операционные усилители в моделировании математических операций

- •Электрометрические и измерительные усилители

- •Многокаскадные усилители

- •Усилители мощности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7 переключающие устройства (реле)

- •7.1. Общие сведения и классификация реле

- •7.2. Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока

- •7.3. Тяговые и механические характеристики электромагнитного реле

- •7.4. Электромагнитные реле переменного тока

- •7.5. Поляризованные электромагнитные реле

- •7.6. Контакты реле. Средства дуго- и искрогашения

- •7.7. Реле времени

- •7.8. Тепловые реле

- •Глава 8 исполнительные устройства

- •8.1. Общие характеристики исполнительных устройств

- •8.2. Электрические серводвигатели

- •Электродвигатели постоянного тока с независимым возбуждением

- •Электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением

- •Серводвигатели переменного тока

- •8.3. Гидравлические двигатели

- •8.4. Сервоприводы с электромагнитными муфтами

- •8.5. Шаговые сервоприводы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 типовые звенья сау

- •9.1. Режимы работы объекта. Возмущающие воздействия

- •9.2. Апериодическое (инерционное, статическое) звено

- •9.3. Астатическое (интегрирующее) звено

- •9.4. Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено

- •9.5. Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено

- •9.6. Дифференцирующее звено

- •9.7. Запаздывающее звено

- •9.8. Логарифмические частотные характеристики динамических звеньев

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10 соединение звеньев в сау

- •10.1. Типовые соединения звеньев

- •Последовательное соединение звеньев

- •Параллельно-согласованное соединение звеньев

- •10.2. Сложные соединения звеньев

- •10.3. Аппроксимация сложных объектов совокупностью нескольких типовых звеньев

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11 синтез сау или выбор типа регулятора

- •11.1. Структурные схемы сау

- •11.2. Понятие обратной связи

- •11.3. Классификация регуляторов по реализуемому закону регулирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12 анализ устойчивости и качества работы сау

- •12.1. Понятие устойчивости сау

- •12.2 Показатели качества работы сау

- •12.3. Оптимальные процессы регулирования

- •12.4. Анализ устойчивости замкнутой системы

- •12.5. Вывод характеристического уравнения замкнутой системы из передаточных функций объекта и регулятора

- •12.6. Критерии устойчивости сау Алгебраический критерий устойчивости Рауса-Гурвица

- •Частотный критерий устойчивости Михайлова

- •Частотный критерий устойчивости Найквиста

- •12.7. Анализ качества работы замкнутой сау

- •Глава 13 цифровые системы автоматического управления

- •13.1. Включение эвм в сау

- •13.2. Логические устройства автоматики

- •Релейно-контактные схемы

- •Изображение основных логических элементов на схемах

- •Минимизация логических функций

- •Бесконтактные логические элементы

- •Синтез логических устройств

- •13.3. Системы числового программного управления

- •13.4. Промышленные роботы

- •13.5. Управляющие микроЭвм и микроконтроллеры Структура цифровых систем управления

- •МикроЭвм и микроконтроллеры в системах управления технологическими процессами

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14 системы телемеханики

- •14.1. Основные понятия

- •14.2. Принципы построения систем телемеханики

- •14.3. Линии связи

- •14.4. Методы преобразования сигналов

- •Непрерывные методы модуляции

- •Импульсные методы модуляции

- •Цифровые методы модуляции

- •14.5. Асу технологическими процессами и производством

- •Контрольные вопросы

- •Экспериментальное определение динамических характеристик объектов регулирования

- •Выбор регуляторов

- •Выбор регуляторов на основании расчета

- •Выбор оптимальных значений параметров регуляторов

2.3. Общие характеристики элементов автоматики

Каждый из элементов характеризуется какими-либо свойствами, которые определяются характеристиками. Некоторые из этих характеристик являются общими для большинства элементов.

Главной общей характеристикой элементов является коэффициент преобразования (или коэффициент передачи), представляющий собой отношение выходной величины элемента у к входной величине х, или отношение приращения выходной величины Δу (или dy) к приращению входной величины Δх (или dх). В первом случае К = у/х называется статическим коэффициентом преобразования, а во втором случае К' = Δу/Δх ≈ dу/дх при Δх → 0 — динами ч е с к им коэффициентом преобразования.

Связь между значениями х и у определяется функциональной зависимостью (см. рис. 2.3...2.6). Значения коэффициентов К и К' зависят от формы характеристики элемента или вида функции у = f(х), а также от того, при каких значениях величин они подсчи-тываются. В большинстве случаев выходная величина изменяется пропорционально входной, и коэффициенты преобразования равны между собой, т.е. К= К' = const.

Статический и динамический коэффициенты преобразования характеризуются величинами, имеющими размерность. Например, если размерность входной величины °С, а выходной а, то размерность коэффициента преобразования будет а/°С. Коэффициенты К и К' могут быть также выражены в относительных (безразмерных) величинах.

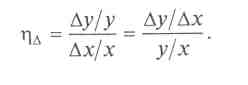

Безразмерным является относительный коэффициент преобразования, представляющий собой отношение относительного приращения выходной величины Δу/у к относительному приращению входной величины Δх/х:

![]()

Например, если изменение входной величины на 2 % вызывает изменение выходной величины на 3 %, то относительный коэффициент преобразования ηΔ= 3/2 = 1,5. Из последней формулы видно, что относительный коэффициент преобразования равен отношению динамического коэффициента преобразования к статическому. Следовательно, относительный коэффициент преобразования ηΔ размерности не имеет. Для преобразователя с пропорциональной характеристикой ηΔ= η= 1.

-

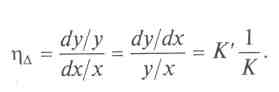

При работе элемента выходная величина у может отклоняться от требуемого значения за счет изменения внутренних его свойств (износа, старения материалов и т.п.) или внешних факторов (колебаний напряжения питания, окружающей температуры и др.), при этом происходит и изменение характеристики элемента (кривая у' на рис. 2.9). Возникающее отклонение называется погрешностью, которая может быть абсолютной или относительной.

Абсолютной погрешностью (ошибкой) называется разность между полученным значением выходной величины у' и ее расчетным (желаемым) значением:

![]()

Относительной погрешностью называется отношение абсолютной погрешности Ау к номинальному (расчетному) значению выходной величины у. В процентах относительная погрешность определяется как

![]()

В зависимости от причин, вызывающих отклонение, различают температурную, частотную, токовую и другие погрешности.

![]()

Если абсолютная погрешность постоянна, то приведенная погрешность также постоянна.

Погрешность, вызванная изменением характеристик элемента со временем, называется нестабильностью элемента.

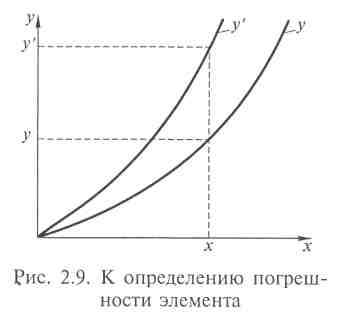

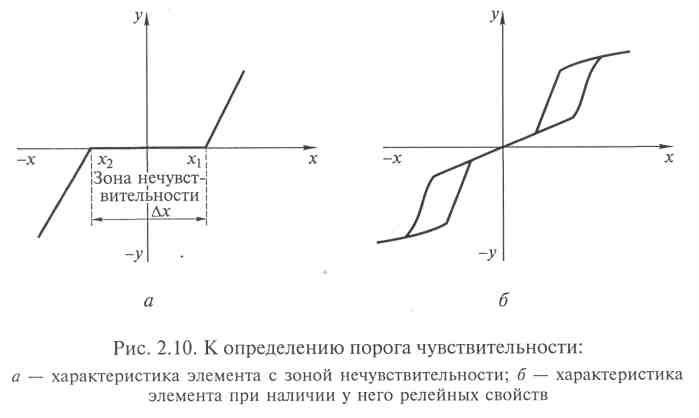

Порогом чувствительности называется минимальная величина на входе элемента, которая вызывает изменение выходной величины (т. е. уверенно обнаруживается с помощью данного датчика). Появление порога чувствительности обусловлено как внешними, так и внутренними факторами (трением, люфтами, гистерезисом, внутренними шумами, помехами и др.).

На рис. 2.10, а показана характеристика элемента при наличии «мертвого» хода. Из характеристики видно, что когда входная величина х изменяется в пределах от x1 до x2, то выходная величина у не изменяется и равна нулю. Значения х1 и х2 называются порогами чувствительности, а расстояние между хх и х2, равное Δх, — зоной нечувствительности. При наличии релейных свойств у элемента характеристика может приобретать реверсивный характер (рис. 2.10, б). В этом случае она также обладает порогом чувствительности и зоной нечувствительности.